-

>

兩種文化之爭 戰后英國的科學、文學與文化政治

-

>

東方守藝人:在時間之外(簽名本)

-

>

易經

-

>

辛亥革命史叢刊:第12輯

-

>

(精)唐風拂檻:織物與時尚的審美游戲(花口本)

-

>

日本禪

-

>

日本墨繪

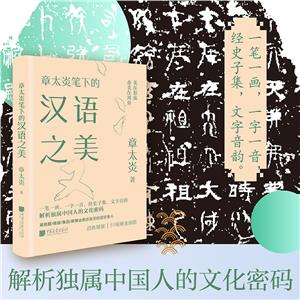

章太炎筆下的漢語之美:章太炎講國粹美 版權信息

- ISBN:9787514624670

- 條形碼:9787514624670 ; 978-7-5146-2467-0

- 裝幀:精裝

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>

章太炎筆下的漢語之美:章太炎講國粹美 本書特色

章太炎筆下的漢語之美

【一】

當章太炎的筆鋒劃過千年文明,漢字不再是簡單的符號,而是凝固的詩行、流動的丹青。從《說文解字》到古音考證,他以學術為舟,擺渡我們重返漢語*初的星河 —— 每個偏旁都藏著先民的智慧,每聲平仄都回蕩著歷史的韻律。這是一場與文字的靈魂對話,更是一次觸摸文化基因的尋根之旅。

【二】

梁啟超稱他 “清代學術殿軍”,魯迅贊其 “有學問的革命家”。章太炎用考據之光照亮漢語的經脈:甲骨文的龜甲上刻著怎樣的天地密碼?平仄聲律如何編織出唐詩宋詞的絕代風華?本書帶你穿越形音義的迷宮,看漢字如何從刀刻竹簡到筆尖生花,在時光長河中淬煉出獨一無二的東方美學。

【三】

你可曾想過“人”字的撇捺間藏著先民的躬身姿態?“江”字的水旁里回蕩著長江的濤聲?章太炎以考古學家的嚴謹與詩人的敏銳,破譯漢字的密碼本。在他筆下,漢語不是枯燥的語法規則,而是血脈里流淌的文化DNA——每個字都是文明的活化石,每篇經籍都是穿越時空的交響詩。

【四】

胡適說“太炎是清代*后的大師”,而這本書是大師留給我們的語言盛宴。從《廣雅疏證》到《國故論衡》,章太炎用訓詁之錘敲開文字的堅殼,讓沉睡的字詞重新煥發光彩。在這里,漢語之美是篆書的剛柔并濟,是方言里的古音余韻,更是文化血脈中永不褪色的精神圖騰。

【五】

當拼音輸入法取代了毛筆書寫,我們是否正在失去與漢字的溫度?章太炎用一生守護漢語的純粹:他考證 “之乎者也”的呼吸節奏,還原“琴瑟琵琶”的金石之音。本書是一曲寫給母語的深情挽歌 —— 在鍵盤敲擊聲中,帶你重拾筆尖流淌的千年風華,讓漢語之美永駐人心。

章太炎筆下的漢語之美:章太炎講國粹美 內容簡介

本書以章太炎的古學功底為鏡,映照漢語穿越千年的美學光芒。這位被梁啟超譽為 “清代學術殿軍”的國學大師,以訓詁考據為鑰,打開漢字形音義的神秘寶庫:從甲骨文的龜甲裂紋到唐詩的平仄韻律,從 “人”字的躬身意象到 “江”字的濤聲回響,每個字符都承載著先民的智慧與文明的密碼。書中不僅解析《說文解字》《廣雅疏證》等典籍中的語言智慧,更將漢語置于歷史長河中,展現其作為文化基因的獨特魅力。章太炎以學者的嚴謹與詩人的浪漫,揭示漢語之美不僅在于字形的優雅、音韻的和諧,更在于其血脈中流淌的文化記憶。這既是一部探尋語言本源的佳作,更是一曲獻給母語的深情贊歌,讓讀者在現代文明中重拾漢字的溫度,觸摸文化基因的永恒脈動。

章太炎筆下的漢語之美:章太炎講國粹美章太炎筆下的漢語之美:章太炎講國粹美 前言

小學定義

“小學”二字,說解歧異。漢儒指文字之學為小學。《漢書·藝文志》:“古者八歲入小學。”《周官·保氏》:“掌養國子,教之六書、九數。”“六書”者,象形、象事、象意、象聲、轉注、假借也。而宋人往往以“灑掃應對進退”為小學。段玉裁深通音訓,幼時讀朱子《小學》,其文集中嘗言:“小學宜興全體,文字僅其一端。灑掃應對進退,未嘗不可謂之小學。”案《大戴禮·保傅篇》:“古者八歲出就外舍,學小藝焉,履小節焉;束發而就大學,學大藝焉,履大節焉。”“小藝”指文字而言,“小節”指灑掃、應對、進退而言;“大藝即《詩》《書》《禮》《樂》,大節乃大學之道也。由是言之,小學固宜該小藝、小節而稱之。

章太炎筆下的漢語之美:章太炎講國粹美 目錄

小學略說

小學定義

文字學

音韻學

訓詁學

經學略說

六經大概

易經

尚書

詩經

三禮

春秋

史學略說

史學部類

正史

編年史

政書

治史明辨

諸子略說

諸子流別

儒家

道家

墨家

法家

名家

文學略說

著作之文與獨行之文

駢文散文各有體要

周秦以來文章之盛

文章分類

章太炎筆下的漢語之美:章太炎講國粹美 相關資料

文字學

乾嘉以后,人人知習小學,識字勝于明人。或謂講《說文》即講篆文,此實謬誤。王壬秋主講四川尊經書院,學生持《說文》指字叩音,王謂爾曹喻義已足,何必(bi)讀音?王氏不明反語,故為是言。依是言之,《說文》一書,止可以教聾啞學生耳。

今人喜據鐘鼎駁《說文》。此風起于同、光間,至今約六七十年。夫《說文》所錄,古文三百余。古文原不止此,今洛陽出土之《三體石經》,古文多出《說文》之外。于是詭譎者流,以為求古文于《說文》,不知求之鐘鼎。然鐘鼎刻文,究為何體,始終不能確知。《積古齋鐘鼎款識》釋文,探究來歷,不知所出,于是諉之曰昔人。自清遞推而上,至宋之歐陽修《集古錄》。歐得銅器,不識其文,詢之楊南仲、章友直 (楊工篆書,《嘉祐石經》為楊之手筆;章則當時書學博士也)。楊、章只識《說文》之古文,其他固不識也,歐強之使識,乃不得不妄稱以應之。《集古錄》成,宋人踵起者多,要皆以意測度,難追妄斷之譏。須知文學之學,口耳相受,不可間斷。設數百年來,字無人識,后人斷無能識之理。譬如“天地玄黃”,非經先生中授,如此數千年,口耳相受,故能認識。或有難識之字,字書俱在。但明反切,即知其音。若未注反切,如何能識之哉?今之學外國文者,必先認識字母,再求拼音,斷無不教而識之理。宋人妄指某形為某字者,不幾如不識字母而誦外國文乎?

宋人、清人,講釋鐘鼎,病根相同,病態不同。宋人之病,在望氣而知,如觀油畫,但求形似,不問筆畫。清人知其不然,乃皮附六書,曲為分剖,此則倒果為因,可謂巨謬。夫古人先識字形,繼求字義,后乃據六書以分析之,非先以六書分析,再識字形也。未識字形,先以六書分析,則一字為甲為乙,何所施而不可?不但形聲、會意之字,可以隨意妄然,即象形之字,亦不妨指鹿為馬。蓋象形之字,并不纖悉工似,不過粗具輪廓,或舉其一端而已。如 字略象人形之側,其他固不及也。若本不認識,強指為象別形,何不可哉?倒果為因,則甲以為乙,乙以為丙,聚訟紛紛,所得皆妄。如只摹其筆意,賞其姿態,而闕其所不知,一如歐人觀華劇然,但賞音調,不問字句,此中亦自有樂地,何必為扣槃捫燭之舉哉!

文字學

乾嘉以后,人人知習小學,識字勝于明人。或謂講《說文》即講篆文,此實謬誤。王壬秋主講四川尊經書院,學生持《說文》指字叩音,王謂爾曹喻義已足,何必(bi)讀音?王氏不明反語,故為是言。依是言之,《說文》一書,止可以教聾啞學生耳。

今人喜據鐘鼎駁《說文》。此風起于同、光間,至今約六七十年。夫《說文》所錄,古文三百余。古文原不止此,今洛陽出土之《三體石經》,古文多出《說文》之外。于是詭譎者流,以為求古文于《說文》,不知求之鐘鼎。然鐘鼎刻文,究為何體,始終不能確知。《積古齋鐘鼎款識》釋文,探究來歷,不知所出,于是諉之曰昔人。自清遞推而上,至宋之歐陽修《集古錄》。歐得銅器,不識其文,詢之楊南仲、章友直 (楊工篆書,《嘉祐石經》為楊之手筆;章則當時書學博士也)。楊、章只識《說文》之古文,其他固不識也,歐強之使識,乃不得不妄稱以應之。《集古錄》成,宋人踵起者多,要皆以意測度,難追妄斷之譏。須知文學之學,口耳相受,不可間斷。設數百年來,字無人識,后人斷無能識之理。譬如“天地玄黃”,非經先生中授,如此數千年,口耳相受,故能認識。或有難識之字,字書俱在。但明反切,即知其音。若未注反切,如何能識之哉?今之學外國文者,必先認識字母,再求拼音,斷無不教而識之理。宋人妄指某形為某字者,不幾如不識字母而誦外國文乎?

宋人、清人,講釋鐘鼎,病根相同,病態不同。宋人之病,在望氣而知,如觀油畫,但求形似,不問筆畫。清人知其不然,乃皮附六書,曲為分剖,此則倒果為因,可謂巨謬。夫古人先識字形,繼求字義,后乃據六書以分析之,非先以六書分析,再識字形也。未識字形,先以六書分析,則一字為甲為乙,何所施而不可?不但形聲、會意之字,可以隨意妄然,即象形之字,亦不妨指鹿為馬。蓋象形之字,并不纖悉工似,不過粗具輪廓,或舉其一端而已。如 字略象人形之側,其他固不及也。若本不認識,強指為象別形,何不可哉?倒果為因,則甲以為乙,乙以為丙,聚訟紛紛,所得皆妄。如只摹其筆意,賞其姿態,而闕其所不知,一如歐人觀華劇然,但賞音調,不問字句,此中亦自有樂地,何必為扣槃捫燭之舉哉!

宋人持望氣而知之態度以講鐘鼎,清人則強以六書分析之。然則以鐘鼎而駁《說文》,其失不止編閏奪正而已。嘗謂鐘鼎款識,不得闌入小學;若與法帖圖象,并列藝苑,斯為得耳。“四庫書”列入藝術一類,其見精卓。其可勉強歸入小學類者,惟有研究漢碑之書,如洪氏《隸釋》《隸續》之類而已。文字之學,宜該形聲義三者。專講《說文》,尚嫌取形遺聲;又何況邈不可知之鐘鼎款識哉!蓋文字之賴以傳者,全在于形。論其根本,實先有義,后有聲,然后有形,緣吾人先有意想,后有語言,最后乃有筆畫也 (文字為語言代表,語言為意想之代表)。故不求聲、義而專講字形,以資篆刻則可,謂通小學則不可。三者兼明,庶得謂之通小學耳。《說文》以形為主,《爾雅》《方言》以義為主,《廣韻》之類以聲為主。今人與唐宋人讀音不同,又不得不分別古今。治小學者,既知今音,又宜明了古音。大徐《說文》,常言某字非聲,此不明五代音與古音不同故也。欲治小學,不可不知聲音通轉之理。段注《說文》,每字下有古音在第幾部字樣,此即示人以古今音讀之不同。音理通,而義之轉變乃明。大徐《說文》,每字下注明孫愐反切,此唐宋音,而非漢人聲讀。但由此以窺古音,亦初學之階梯也。要之,形為字之官體,聲義為字之精神,必三者具而文字之學始具。

章太炎筆下的漢語之美:章太炎講國粹美 作者簡介

章太炎,浙江余杭人。后易名為炳麟,號太炎。世人常稱之為“太炎先生”。早年又號“膏蘭室主人”、“劉子駿私淑弟子”等,后自認“民國遺民”。清末民初民主革命家、思想家、著名學者、樸學大師、國學泰斗。研究范圍涉及小學、歷史、哲學、政治等,著述甚豐。

1897年任《時務報》撰述,因參加維新運動被通緝,流亡日本;1903年因發表《駁康有為論革命書》并為鄒容《革命軍》作序,觸怒清廷,被捕入獄;1904年與蔡元培等合作,發起光復會;1906年出獄后,孫中山等迎其至日本,參加同盟會,主編同盟會機關報《民報》,與改良派展開論戰。1911年上海光復后回國,并任孫中山總統府樞密顧問。晚年以講學為業,憤恨日本侵略中國,積極贊助抗日救亡運動。知名弟子有黃侃、錢玄同、吳承仕、魯迅、許壽裳、朱希祖、劉文典、周作人等人。

- >

中國歷史的瞬間

- >

名家帶你讀魯迅:朝花夕拾

- >

人文閱讀與收藏·良友文學叢書:一天的工作

- >

史學評論

- >

新文學天穹兩巨星--魯迅與胡適/紅燭學術叢書(紅燭學術叢書)

- >

唐代進士錄

- >

【精裝繪本】畫給孩子的中國神話

- >

朝聞道