-

>

論中國(guó)

-

>

中共中央在西柏坡

-

>

同盟的真相:美國(guó)如何秘密統(tǒng)治日本

-

>

中國(guó)歷代政治得失

-

>

中國(guó)共產(chǎn)黨的一百年

-

>

習(xí)近平談治國(guó)理政 第四卷

-

>

在慶祝中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)成立100周年大會(huì)上的講話

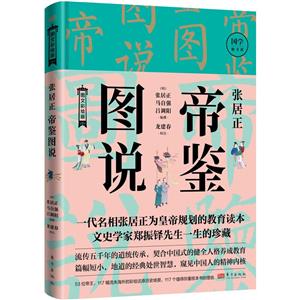

張居正帝鑒圖說(shuō) 版權(quán)信息

- ISBN:9787520729024

- 條形碼:9787520729024 ; 978-7-5207-2902-4

- 裝幀:一般膠版紙

- 冊(cè)數(shù):暫無(wú)

- 重量:暫無(wú)

- 所屬分類(lèi):>>

張居正帝鑒圖說(shuō) 本書(shū)特色

適讀人群 :一般大眾,傳統(tǒng)文化愛(ài)好者,親子教育本書(shū)以清代中期純忠堂藏版為底本,逐一點(diǎn)校,更正市場(chǎng)上流傳版本錯(cuò)訛,并且為了讓讀者閱讀無(wú)障礙,在原文的基礎(chǔ)上,對(duì)于生僻難解的字詞詳加注釋?zhuān)瑢?duì)于所載帝王,均簡(jiǎn)單勾勒其生平,與原文相得益彰。 本書(shū)采用為圖文版,特別從海外博物館搜集到殘存的95幅清代宮廷畫(huà)《帝鑒圖說(shuō)》人物場(chǎng)景彩繪,經(jīng)由修圖師歷時(shí)四月精心修復(fù),并根據(jù)清代中期純忠堂藏版版畫(huà),聘請(qǐng)中國(guó)藝術(shù)研究院研究生,歷時(shí)一年,利用國(guó)畫(huà)技法補(bǔ)繪22幅《帝鑒圖說(shuō)》人物場(chǎng)景畫(huà),使得《帝鑒圖說(shuō)》117幅圖人物場(chǎng)景畫(huà)完整再現(xiàn),*大限度地還原歷史場(chǎng)景,使得經(jīng)典借助插圖的藝術(shù)形式得以呈現(xiàn),對(duì)文字形成補(bǔ)充說(shuō)明,故事形象生動(dòng)可感。

張居正帝鑒圖說(shuō) 內(nèi)容簡(jiǎn)介

帝鑒圖說(shuō)》是明代內(nèi)閣首輔、大學(xué)士張居正親自編撰,供當(dāng)時(shí)年僅十歲的小皇帝——明神宗(萬(wàn)歷皇帝)閱讀的教科書(shū),由一個(gè)個(gè)小的故事構(gòu)成,每個(gè)故事配以形象的插圖。全書(shū)分為上、下兩篇,上篇“圣哲芳規(guī)”講述了歷代帝王的勵(lì)精圖治之舉,下篇“狂愚覆轍”剖析了歷代帝王的倒行逆施之禍。全書(shū)選取歷史上的帝王典故、人物紀(jì)傳及文人筆記,并附有相關(guān)的評(píng)點(diǎn)解說(shuō)。關(guān)鍵之處隨文配圖,因內(nèi)容與形式的仔細(xì)精彩,自問(wèn)世即受青睞。 本書(shū)在選取事例時(shí)上編以《易經(jīng)》的“九”(老陽(yáng),九九八十一)為數(shù),下編以“六”(老陰,六六三十六)為數(shù),用以區(qū)分善惡,暗合天地陰陽(yáng)大義;每一則事例都有情節(jié)、有人物,內(nèi)容皆出自史籍,講釋部分采用了當(dāng)時(shí)的白話文,今天讀來(lái)一點(diǎn)也不費(fèi)勁,所述文辭十分優(yōu)美,故事娓娓道來(lái)、發(fā)人深省。

張居正帝鑒圖說(shuō) 目錄

上篇 圣哲芳規(guī)

l 任賢圖治 唐堯帝

l 諫鼓謗木 唐堯帝

l 孝德升聞 虞舜帝

l 揭器求言 夏禹王

l 下車(chē)泣罪 夏禹王

l 戒酒防微 夏禹王

l 解網(wǎng)施仁 商湯王

l 桑林禱雨 商湯王

l 德滅祥桑 商中宗

l 夢(mèng)賚良弼 商高宗

l 澤及枯骨 周文王

.

.

.

狂愚覆轍??下篇

l 游畋失位 夏太康

l 脯林酒池 夏桀王

l 革囊射天 商武乙

l 妲己害政 商紂王

l 八駿巡游 周穆王

l 戲舉烽火 周幽王

l 遣使求仙 秦始皇

l 坑儒焚書(shū) 秦始皇

l 大營(yíng)宮室 秦始皇

l 女巫出入 漢武帝

l 五侯擅權(quán) 漢成帝

l 市里微行 漢成帝

l 寵昵飛燕 漢成帝

l 嬖佞戮賢 漢哀帝

.

.

.

《帝鑒圖說(shuō)》后序

張居正帝鑒圖說(shuō) 節(jié)選

諫鼓謗木:唐堯帝 【紀(jì)堯置敢諫之鼓,使天下得盡其言;立誹謗之木,使天下得攻其過(guò)。】 解:唐史上,記帝堯在位,虛己受言,常恐政事有差謬,人不敢當(dāng)面直言,特設(shè)一面鼓在門(mén)外,但有直言敢諫者,著他就擊鼓求見(jiàn),欲天下之人,皆得以盡其言也。又恐自己有過(guò)失,人在背后譏議,己不得聞,特設(shè)一木片在門(mén)外,使人將過(guò)失書(shū)寫(xiě)在木上,欲天下之人,皆得以攻其過(guò)也。 夫圣如帝堯,所行皆盡善盡美,宜無(wú)諫可謗者,而猶惓惓以求言聞過(guò)為務(wù),故下情無(wú)所壅而君德日以光。然欲法堯?yàn)橹危嗖槐刂霉牧⒛荆椒缕溘E,但能容受直言,不加譴責(zé),言之當(dāng)理者,時(shí)加獎(jiǎng)賞以勸勵(lì)之,則善言日聞而太平可致矣。 【注】本則出于《淮南子·主術(shù)訓(xùn)》。虛己受言:以謙虛的態(tài)度聽(tīng)取別人的意見(jiàn)。惓惓:懇切誠(chéng)摯的樣子。壅:堵塞。 下車(chē)泣罪:夏禹王 【夏史紀(jì):大禹巡狩,見(jiàn)罪人,下車(chē)問(wèn)而泣之。左右日:“罪不順道,君王何為痛之?”王日:“堯舜之人,皆以堯舜之心為心,我為君,百姓各以其心為心,是以痛之。” 】 解:夏史上,記大禹巡行諸侯之國(guó),路上遇見(jiàn)一起犯罪的人,心中不忍,便下車(chē)來(lái)問(wèn)其犯罪之由,因而傷痛垂泣。左右的人問(wèn)說(shuō):“這犯罪之人,所為不順道理,正當(dāng)加以刑罰,君王何故痛惜他?”禹說(shuō):“我想堯舜為君之時(shí)能以德化人,天下的人都體著堯舜的心為心,守禮安分,自不犯刑法。今我為君,不能以德化人,這百姓每各以其心為心, 不順道理,所以犯罪。是犯罪者雖是百姓,其實(shí)由我之不德有以致之。故我所以傷痛者,不是痛那犯罪之人,蓋痛我德衰于堯舜也。” 夫禹不以罪人可惡,而以不德自傷如此,則所以增修其德,而期于無(wú)刑者,無(wú)所不至矣。 【注】本則出自劉向《說(shuō)苑·君道》。巡狩:帝王巡行各地。順道:遵禮守法。百姓每: 即“百姓們”;每,古同“們”,宋、元、明時(shí)口語(yǔ),下同。 任用三杰:漢高帝 【紀(jì)高帝置酒洛陽(yáng)南宮,曰:“通侯諸將試言吾所以有天下者何?項(xiàng)氏之所以失天下者何?”高起、王陵對(duì)曰:“陛下使人攻城略地,因以與之,與天下同其利;項(xiàng)羽妒賢嫉能,戰(zhàn)勝而不與人功,得地而不與人利,此其所以失天下也。”上曰:“公知其一,未知其二。夫運(yùn)籌帷幄之中,決勝千里之外,吾不如子房;鎮(zhèn)國(guó)家,撫百姓,給饋餉不絕,吾不如蕭何;連百萬(wàn)之眾,戰(zhàn)必勝,攻必取,吾不如韓信。三者皆人杰,吾能用之,此所以取天下者也。項(xiàng)羽有一范增而不能用,此所以為我擒也。”群臣悅服。】 解:西漢史上,記高帝既定天下,置酒宴群臣于洛陽(yáng)之南宮,因問(wèn)群臣說(shuō):“爾通侯諸將等,試說(shuō)我所以得天下者何故?項(xiàng)羽所以失天下者何故?”高起、王陵二人齊對(duì)說(shuō):“陛下使人攻打城池,略取土地,既得了,就封那有功之人, 與天下同其利,因此人人盡力戰(zhàn)爭(zhēng),以圖功賞,此陛下之所以得天下也;項(xiàng)羽則不然,妒賢嫉能,雖戰(zhàn)勝而不錄人之功,雖得地而不與人同利,因此人人怨之, 不肯替他出力,此項(xiàng)羽之所以失天下也。”高帝說(shuō):“公等但知其一,未知其二。夫運(yùn)籌策、定計(jì)謀于帷幄之中,而決勝于千里之外,這事我不如張子房; 鎮(zhèn)守國(guó)家,撫安百姓,供給軍餉,不至乏絕,這事我不如蕭何;統(tǒng)百萬(wàn)之兵, 以戰(zhàn)則必勝,以攻則必取,這事我不如韓信。張子房、蕭何、韓信三人,都是人中的豪杰,我能一一信用他,得此三人之助,此所以取天下者也。項(xiàng)羽只有一個(gè)謀臣范增,而每事猜疑,不能信用,是無(wú)一人之助矣,此所以終被我擒獲者也。”群臣聞高帝之說(shuō),無(wú)不欣悅敬服。 夫用人者恒有余,自用者恒不足。漢高祖之在當(dāng)時(shí),若論勇猛善戰(zhàn),地廣兵強(qiáng),不及項(xiàng)羽遠(yuǎn)甚,而終能勝之者,但以其能用人故耳。故智者為之謀,勇者盡其力,而天下歸功焉。漢高祖自謂不如其臣,所以能駕馭一時(shí)之雄杰也。 【注】本則出自《史記·高祖本紀(jì)》。通侯:秦漢時(shí)代侯爵的*高一等,又稱(chēng)徹侯、列侯。給:供給。子房:張良(?—前 189 年),字子房,西漢開(kāi)國(guó)功臣,封留侯,晚年隨赤松子云游四海。蕭何(前 257—前 193):西漢開(kāi)國(guó)功臣、宰相。韓信(約前 231—前 196):西漢開(kāi)國(guó)功臣、軍事家,封淮陰侯,后被呂后誘殺。

張居正帝鑒圖說(shuō) 作者簡(jiǎn)介

張居正(1525-1582),明朝政治家、改革家,曾輔佐明萬(wàn)歷皇帝朱翊鈞,為幼年的萬(wàn)歷皇帝之師,任內(nèi)閣首輔十年,實(shí)行一系列改革措施,推行“一條鞭法”等,使得明朝萬(wàn)歷年間出現(xiàn)短暫的中興局面。著有《張?zhí)兰贰稌?shū)經(jīng)直解》《帝鑒圖說(shuō)》等。

- >

我從未如此眷戀人間

- >

大紅狗在馬戲團(tuán)-大紅狗克里弗-助人

- >

中國(guó)人在烏蘇里邊疆區(qū):歷史與人類(lèi)學(xué)概述

- >

中國(guó)歷史的瞬間

- >

伯納黛特,你要去哪(2021新版)

- >

小考拉的故事-套裝共3冊(cè)

- >

伊索寓言-世界文學(xué)名著典藏-全譯本

- >

我與地壇