-

>

清通鑒(全四冊)(精裝)

-

>

明通鑒(全三冊)(精裝)

-

>

跨太平洋的華人改良與革命 1898-1918

-

>

天有二日(簽名鈐印特裝本)

-

>

歐洲至暗時刻(1878-1923):一戰為何爆發及戰后如何重建

-

>

(精裝)奧托·馮· 俾斯麥與德意志帝國建立

-

>

華文全球史:中國文脈

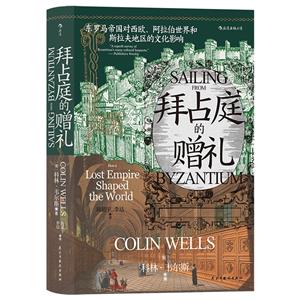

拜占庭的贈禮 版權信息

- ISBN:9787513937245

- 條形碼:9787513937245 ; 978-7-5139-3724-5

- 裝幀:一般膠版紙

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>>

拜占庭的贈禮 本書特色

本書短小精悍,兼具學術性與可讀性 對拜占庭的諸多文化遺產做了一次極好的調查

拜占庭的贈禮 內容簡介

拜占庭帝國是一個歷時千年之久的帝國,曾是東西方之間交流的橋梁,它自己也創造了極為輝煌的文明。不僅如此,拜占庭的文化也向外傳播,影響了西歐、阿拉伯文明和斯拉夫世界,并就此塑造了世界。作者以通俗易懂的文字,向讀者描述了拜占庭文化的向外傳播之旅,不僅講述了一些文化傳播者的活動,也討論了文化接受者的反應,全面地展現了拜占庭文化遺產對世界的影響。其中西歐接受了通過拜占庭傳來的古希臘文化,阿拉伯文明深受拜占庭的影響,斯拉夫世界接受了拜占庭的東正教遺產。拜占庭已滅亡了五百多年,但是它留下的文化遺產一直存在。

拜占庭的贈禮 目錄

主要人物

大事年表

引 言

前 言

**部分 拜占庭與西方

1 歧路揖別處

2 雅典與耶路撒冷之間

3 彼特拉克和薄伽丘的希臘語學習如何失敗

4 赫里索洛拉斯在佛羅倫薩

5 15 世紀的拜占庭移民

第二部分 拜占庭與伊斯蘭世界

6 新拜占庭

7 智慧宮

8 阿拉伯的啟蒙

第三部分 拜占庭與斯拉夫世界

9 北方的威脅

10 西里爾與梅索迪奧斯的使命

11 效仿者戰爭

12 塞爾維亞人與其他部族

13 基輔的崛起

14 基輔羅斯的黃金時代

15 莫斯科的崛起

16 第三羅馬

尾 聲 *后的拜占庭

致 謝

參考文獻

出版后記

拜占庭的贈禮 節選

**部分 拜占庭與西方 1 歧路揖別處 你若去意大利旅行,便會發現拜占庭仿佛近在咫尺。而當你走進美術館、博物館,特別是教堂時,這一點點距離也悄然而必然地消失了。在這些地方,拜占庭如薄霧一般繞在你身旁,掩蓋了那些德國人、美國人和日本人的聲音。比如坐落在威尼斯的圣馬可教堂(Basilica di San Marco),便是在拜占庭工匠的幫助下,仿照君士坦丁堡損毀已久的圣使徒教堂(Church of the Holy Apostles)所建,并點綴著第四次十字軍東征期間威尼斯攻陷君士坦丁堡后得到的戰利品。又比如拉文納(Ravenna)的圣維塔萊教堂(Church of San Vitale),教堂里那幅著名的鑲嵌畫上,拜占庭皇帝查士丁尼和他的妻子—艷名遠播、出身風塵的皇后狄奧多拉(Theodora),帶著各自的隨從,目光平靜地穿過15 碼的后殿注視著對方,已有1400多年之久。 歐洲*有生氣的拜占庭遺跡在意大利,意大利*有生氣的拜占庭遺跡在拉文納。今天的威尼斯確實更有拜占庭的感覺,但它代表的是更晚的時代,而且無論如何,威尼斯的拜占庭風格也基本是搶來的或復制來的,而拉文納的拜占庭風格則是原生的。早在威尼斯城打下**根樁之前,拉文納就已建成。拉文納城四周的沼澤環境使其比羅馬更容易防御,它在中世紀初成了拜占庭政府在意大利的首府。 然后野蠻人——汪達爾人、哥特人等——便洶洶而至,奪取了權力,造成了我們熟知的“羅馬的陷落”。6世紀中葉,查士丁尼決心光復淪陷的土地,并對意大利和西羅馬帝國的其他故地進行了殘酷而艱苦的征服。漫長的戰爭結束后,他建立了圣維塔萊教堂以慶祝勝利。 出圣維塔萊教堂只需走幾分鐘,有一座圣阿波利納雷教堂(Basilica di Sant’Apollinare Nuovo),教堂中的鑲嵌畫向我們提供了另外的信息,這個信息與皇帝夫婦和他們隨從的那種平靜、堅定的目光截然不同。圣阿波利納雷教堂由東哥特國王、政治家狄奧多里克大王(Theoderic the Great)在查士丁尼即位前所建,比圣維塔萊教堂早了一代人的時光。畫中描繪了哥特人進入羅馬世界時*意氣風發的一幕。兩幅馬賽克鑲嵌畫在教堂那長長的內墻上南北相對:南面的是拉文納的城市全景及狄奧多里克大王的宮殿,北面的則展現了附近克拉賽港(Classis)的景色。 南墻的城市風景畫上曾經有哥特人的肖像,包括狄奧多里克的阿馬爾家族(Amal)及其他貴族成員。查士丁尼收復這里之后,如同他們煞費苦心地把哥特人從意大利徹底根絕一樣,拜占庭人撬下了這些描繪哥特人形象的馬賽克,換上了其他馬賽克。今天的游客很容易就能找出那些斑駁的區域,后來鑲嵌上去的馬賽克與原來的馬賽克無法融為一體。在畫中宮殿旁邊的柱子的邊緣,在那些掩蓋了原本的哥特人形象的大片覆蓋物的邊緣,你仍然可以看到幾塊手指造型的馬賽克,由于這些石塊在柱子上鑲嵌得太精致,難以被拆除,因而在修改中得以保留下來,仿佛*后一批哥特人就藏在柱子后面,等著從覆蓋物下一躍而出。在附近的墻上,有一幅似乎曾經是狄奧多里克的肖像,旁邊的名字已經被去掉了,代之以查士丁尼的名字。 圣阿波利納雷教堂反映了當時歐洲的一種普遍狀況。當時確實有一種文明,卻是一種笨拙的文明,學者稱之為“亞羅馬”(sub-Roman):半羅馬、半蠻族的文化群體,比如在4—5世紀西方分裂的過程中崛起的哥特人。這些發酵中的小世界是西歐誕生的*早跡象,它們首先出現在此前的羅馬殖民地,從西班牙、高盧到德意志,再南下巴爾干,*終進入意大利本土。 然而,哥特人統治下的意大利并沒有得到足夠的發酵時間,作為發酵容器的哥特政權很快就被查士丁尼為收復這里而發動的枉然的戰爭所毀滅。不僅哥特人承受了苦難,事實上幾乎整個半島都受到了毀壞。本該拯救當地居民的人,卻給他們造成了深深的創傷。 并非野蠻人的入侵,而是這場殘酷的拜占庭再征服活動造成的浩劫,終結了西方的古代世界。 然而,恰在查士丁尼的再征服之前,狄奧多里克統治下的意大利充滿了樂觀的氣氛。5世紀早期的西方世界可謂戰火頻仍、動蕩不安。羅馬帝國的統治逐漸瓦解后,到來的蠻族與群龍無首的羅馬地方精英建立起不穩固的伙伴關系:汪達爾人*終去了非洲,西哥特人待在西班牙,法蘭克人停留在高盧。蠻族軍隊還曾在410年和455年兩度進入羅馬城。羅馬帝國的崩潰,使羅馬帝國阿非利加行省的一位基督教主教和作者——希波的奧古斯丁(Augustine of Hippo)不再關注塵世的情景,轉而向他的讀者描繪上帝之城,那里一塵不染,堅不可摧,和衰落的羅馬城形成了鮮明的對比。然而正是在這短短幾十年內,西方世界完成了一次轉折。 476年,即后世認為的西方的帝國滅亡的年份——其實同時代人對此并不在意。那時帝國權力已經衰微不堪,縱然滅亡也不引人注目。5 世紀的*后十年,拜占庭邀請狄奧多里克——他在君士坦丁堡長大,并接受了一定的教育——和追隨者一起奪取意大利。哥特人與古老的羅馬元老院的精英們結成了脆弱的聯盟,自命為友善的地方政府,以拜占庭的那位“羅馬”皇帝的名義統治意大利。 同時代拜占庭的重要歷史學家普羅柯比(Procopius)將狄奧多里克描繪成深孚眾望、氣質莊嚴的君主。在他筆下,這個哥特國王“謹慎地主持正義,在可靠的基礎上維護法律,保護土地,驅逐四方的蠻族,展現出首屈一指的智慧和男子氣概”。盡管狄奧多里克本人“背負僭主之名”,普羅柯比說,“事實上,他和一開始就能顯露才能的皇帝一樣,堪稱一位真正的皇帝”。 普羅柯比的描述,暗示有一些有趣的、模棱兩可的因素塑造了這個不斷變化的世界。是什么造就了這個蠻族、僭主、國王,甚至是皇帝?拜占庭人和意大利人不久分道揚鑣,漸行漸遠之后,答案也就莫衷一是了。這種漫長的分離過程—鮮有重大而不可挽回的變故,卻滿是細微而難以察覺的進程——在拜占庭千年的歷史之中如影隨形。

拜占庭的贈禮 作者簡介

科林·韋爾斯(Colin Wells),畢業于加州大學洛杉磯分校、牛津大學,著有《簡明史學史》(A Brief History of History)。 譯者簡介 周超宇,山東大學碩士畢業,參與翻譯工作數年,中世紀歐洲歷史愛好者。 李達,浙江大學畢業,中世紀軍事歷史愛好者,譯有《維京人的世界》(合譯)、《拜占庭的新生》、《拜占庭的巔峰》、《拜占庭的衰亡》。

- >

人文閱讀與收藏·良友文學叢書:一天的工作

- >

月亮與六便士

- >

有舍有得是人生

- >

苦雨齋序跋文-周作人自編集

- >

姑媽的寶刀

- >

伊索寓言-世界文學名著典藏-全譯本

- >

二體千字文

- >

中國歷史的瞬間