-

>

兩種文化之爭 戰后英國的科學、文學與文化政治

-

>

東方守藝人:在時間之外(簽名本)

-

>

易經

-

>

辛亥革命史叢刊:第12輯

-

>

(精)唐風拂檻:織物與時尚的審美游戲(花口本)

-

>

日本禪

-

>

日本墨繪

如是琴要 版權信息

- ISBN:9787508095066

- 條形碼:9787508095066 ; 978-7-5080-9506-6

- 裝幀:一般純質紙

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>

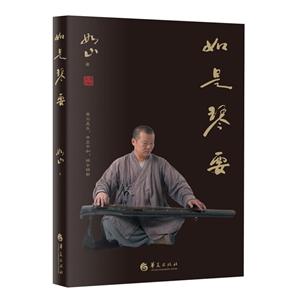

如是琴要 本書特色

適讀人群 :普通讀者、中國文化愛好者、古琴愛好者 ★ 一個韓國法師追尋中國文人琴 ★ 暢談中國古琴里的士人風骨 ★ 在實踐中勾勒出中國古琴之現代魅力 ★ 極為古老的古琴煥發出了極為新鮮的氣息 ★ 不只是普及入門,更有古琴的天人氣象 琴,含至德之和平也。以琴起遠古之思,頤養神氣,宣和情志。琴,導天人之相合也。以琴通世間萬象,師法自然,體悟大道。

如是琴要 內容簡介

本書對中國古琴文化進行了系統而精到的全景式勾勒,涵蓋古琴的發展歷史、樂器構造、演奏藝術、文化象征、學科內涵和哲學思想等。作者的立場和視角既承自故老相傳的琴學道統,又源于數十年操縵開啟的“ 心源”,故書中古代原典精義與自家灼見琳瑯紛呈,啟人以思,感人以美,使閱讀兼具治學之精與怡情之趣。如是琴要,琴要如是。初識琴者可將本書作為始涉琴海上佳的地圖和指南;習琴有年者亦可以本書為引,細求古琴之“ 本來面目”,以滋潤舊調之新聲。

如是琴要 目錄

序章 中國文化中的琴 \ 1

**節 琴之由來 \ 3

第二節 琴之小史 \ 8

第三節 琴之當下 \ 12

**章 識 琴 \ 21

**節 形制紋韻 \ 23

第二節 良材美斫 \ 36

第三節 撥弦化境 \ 50

第二章 聽 琴 \ 59

**節 音 色 \ 61

第二節 聲 律 \ 70

第三節 曲 操 \ 88

第三章 撫 琴 \ 103

**節 身 法 \ 105

第二節 指 法 \ 110

第三節 心 法 \ 133

第四章 習 琴 \ 157

**節 琴 人 \ 159

第二節 琴 曲 \ 181

第三節 琴 派 \ 197

第五章 參 琴 \ 209

**節 儒之禮樂 \ 212

第二節 道之天樂 \ 226

第三節 釋之禪樂 \ 246

結 語 \ 261

邁向未來的古琴 \ 263

如是琴要 節選

邁向未來的古琴 古琴承載了華夏文化的精髓,再現了人文精神中真善美的境界,它是整個人類文明的瑰寶。古琴的歷史可追溯至上古時代,其創制之初,即有禁心、載道、宣德的主要功能,同時也是表達思想感情的媒介,是人們日常生活的一部分。琴不但在形制上飽含文化的要素,撫琴人,那些曾經的文人雅士,更是中國文化的實踐者,琴是他們手中個體化的“弦歌”工具,是他們表達精神情志的載體,因而琴樂被稱為“文人音樂”,充分體現了中國文人的道德、情操、志趣和感情。撫琴創作,求美、啟真、揚善,儒道釋各家于此都有不同的琴學理論,例如儒家講人性,正心、平和,禁邪思;道家講自然性,游心、自由、重弦外之音;禪宗講佛性,清心、了塵,指下頓悟。所以說,古琴文化積蓄了上千年華夏文明的精華,是中國文人的一種重要修養,“熱”應該是常態,“冷”只會是暫時的。 隨著中國政治經濟文化的發展,綜合國力的不斷提高,中國文化已經影響著世界文化。如今,不僅亞洲,連歐美其他國家,對中國文化的關注也與日俱增。古琴是中國傳統音樂史上流傳*久的樂器,是中國古典音樂的代表,是記錄中國傳統文化、審美取向、精神追求的載體,其獨特的中國式·264· 如 是 琴 要 的記譜方式、文化內涵、音樂形式,以及流傳千年的曲目與 典故,都散發出古老而迷人的魅力。加之近代遭國人冷遇的 經歷,增加了它的神秘色彩,促使近年來古琴重新“熱”了 起來。而對于中國人自身而言,經濟條件改善了之后,追求更 高層次、更高雅的文化是很自然的需求。正因這種精神需求, 曾經被冷落的古琴才有了拾回身份的機會,古琴才能夠重新 “熱”起來。尤其2003年古琴被列入世界非物質文化遺產名 錄后,對古琴文化的一系列宣傳和挖掘,促使古琴逐步走進 人們的視野,受到更多人的關注和青睞。一方面,古琴得到 了應有的身份印證,被亞洲以及世界其他國家追捧,這有利 于古琴文化的保護、挖掘和研究。古琴踐習者也隨之倍增, 更多的人愿意學習古琴、傳承和發揚古琴文化,這是理所當然, 也是文化發展的必然。另一方面,在備受關注的同時,古琴 也與其他藝術門類一樣,有了與經濟掛鉤的機會,以致不可 避免地出現了一定的泡沫現象,有礙于傳統的繼承和古琴精 神的延續,這是古琴文化復蘇過程中的不良形態。但隨著古 琴文化的深入推廣,古琴這門藝術終歸會步入正常的發展軌 道,成為與傳統一脈相承的文化生活方式。 中國古琴藝術的成就和歷史價值是無可取代、不能再生 的,它是人類共同的財富,是人類文明的瑰寶。保護及復興 古琴藝術遺產是我們這代人義不容辭的歷史使命,否則將愧 對祖先,也愧對后人。為此必須清醒客觀地認識古琴藝術發 展的現狀,明確未來的努力方向。 回顧20世紀,復經社會文化的幾番之變,古琴藝術的發展困境重重: 一則,琴人匱乏,以至琴道衰、古音喪。 傳統文人階層的消亡,和現代知識分子群體性的人文精神之缺失,在一定意義上導致了當代琴人的匱乏,及人文精神之失落。 從春秋至清末,文人一直是古琴音樂的主要參與者、傳授者。然而,20世紀始,隨著西方強勢文化的沖擊,中國傳統文化經歷了前所未有的浩劫,摒棄傳統、仿效西方一度成為知識界的主要思潮,在缺乏文化自信的群體社會心理下,傳統音樂的地位和評價一瀉千里。新中國成立后,多次政治運動加劇了文化“斷層”的鴻溝,使中國知識分子經歷了對人性和人的創造力的中世紀般的窒息與扼殺。由于那個時期對待傳統所采取的“全盤否定”“棄舊圖新”“大破大立”“先破后立”等極端的毀滅性的做法,致使改革開放后,市場經濟條件下,現代知識分子群體人文精神失落,古琴亦因此面臨前所未有的危機。 當代琴人作為知識分子群體中的一部分,也難免受到各種不良社會風氣之影響。古琴藝術原有的“器道一體”的藝術境界,正逐漸被功利主義所代替,喪失了古琴原本非功利性的精神追求本質。 在這種情狀下,琴道衰、古音喪已成不爭的事實,古琴面臨“淪為博物館藝術”的危機。 二則,傳統教授方式之廢棄,以至古琴師承脈絡盡失。·266· 如 是 琴 要西方文化的沖擊下,中國社會生活方式驟變,突出地反 映在教育體制上。西式音樂教育的制度與方法,取代了中國 音樂自由的傳習方式。古琴原本“口傳心授”的傳承方式, 遭到毀滅性打擊。 傳統上,古琴主要靠拜師授業,師父對徒弟心口相授, 是一對一的教與學的關系。一方面入室弟子從師學習指法、 琴曲操縵、識譜、琴史等琴學和演奏知識;另一方面,師父 將其本門流派的風格特色、精神內涵在教琴過程中傳給弟子, 并在弟子中留意選拔琴學流派的傳人。在這種言傳身教中, 弟子受到師父學養、為人和精神境界等多方面熏陶,師父則 將從上一代承繼的琴學衣缽交到下一代傳人手上,形成一條 明確的師承脈絡,琴學流派就沿著這條脈絡繼往開來。 20 世紀以來,古琴傳統師承脈絡幾近中斷。受西學影響, 傳統音樂在形態、審美方式、教育體制等方面,均發生了全 面深刻的變化,這些變化滲透到古琴藝術的觀念、傳承、演 奏、打譜、創作等方方面面。1949年以后,在政府和相關團 體的支持下,北京、上海等音樂院校,采取西式音樂教育的 制度與方法,培養了一些古琴音樂的專業人才。但除少數人 有機會進入表演團體、音樂院校或相關的研究機構任職以外, 不少音樂院校古琴專業畢業的學生因難以安排對口的工作而 被迫改行,從而導致音樂院校無法再招收更多學生專攻琴樂, 造成一種惡性循環。此外,古琴作為文人修身養性及自娛自 樂的功能有所消解,從自娛自樂的生活藝術向舞臺藝術轉變, 形成了“藝術化”“表演化”的新發展趨向,慢慢失去其自身的個性特征,與別的傳統樂器一道走上了泯滅個性、追求整齊劃一和標準化、職業化的道路。 三則,生存環境堪憂,以至古琴藝術文脈斷裂、風范遺失。 琴自古以來是文人們的一種生活樣態,傳習于文人們修身理性的行為過程,以及對真善美的精神訴求當中。然而,在經濟科技迅猛發展的今日,市場經濟不僅從根本上取代了自給自足的經濟模式,導致了家族制社會生存模式的毀滅,也瓦解了建立在傳統生存模式下的文化結構。在這種情勢下,整個社會充斥著金錢至上、唯利是圖的風氣,導致精神信仰缺失。相對于物質的高速發展,精神家園枯萎荒蕪。古琴這門極富中華文化特色的藝術門類,失去了自身成長和獲取蘊養的社會土壤。 近幾年來,從表面上看,隨著不少琴家的努力和相關政府機構的重視,年輕一代愛琴、學琴的人似乎已越來越多,各種名目的琴館、古琴培訓班在各地亦如雨后春筍般地出現,成為當今古琴音樂發展中的一大景觀。然而,不容回避的是,在社會商業化的大背景之下,古琴逐漸開始從書齋、庭院走向大眾,也有一部分直接走向市場。 放眼未來,復興古琴文化任務艱巨: 一則,重視琴人培養、琴學研究。 朱長文《琴史》中言:“夫心者道也,琴者器也,本乎道則可周于器。通乎心故可以應于琴。”“故君子之學于琴者,宜正心以審法,審法以察音。及其妙也,則音法可忘。而道器冥感,其殆庶幾矣。”琴人的培養,遠超出技藝的傳授范圍,·268· 如 是 琴 要 中國傳統的人文精神和琴道才是必須的、根本的素養。古琴 演奏者,首先需要具備較高的文化修養。“汝果欲學詩,功夫 在詩外”,傳統文化的修習對古琴藝術的造詣至關重要。 新文化運動后,西方文化價值觀念不斷影響了中華大地 的各個領域,不少琴人不自覺地以西方音樂文化價值作為發 展的參照,容易忽視琴道精神內涵文化積累,重演奏技巧, 如若打譜則難以把握琴樂的精神實質。所以搶救整理在世老 一輩琴家和有代表性中青年琴家的藝術資料,深入研究古曲 的復原性“打譜”,培養各派琴家傳人,是加強古琴傳統的原 樣保護與繼承的必要工作。據不完全統計,傳統琴曲有三千 多首,曲目六百多個,但已被“打譜”發掘整理者僅有百余首。 認真繼承優秀的古琴藝術傳統,打譜是琴人應當努力的一項 重要工作。 還要從各個角度對古琴文化進行專項研究。包括琴書、 琴譜的收集、整理與出版;琴史和琴派淵源譜系的研究與撰述; 琴律的研究與分析;古琴美學與理論的研究;琴歌的整理與 研習;琴器及斫琴工藝的研究;琴曲錄音收集,并以五線譜 簡譜等予以記錄;古譜研究及研彈新曲等等。琴學研究是古 琴藝術發展永葆青春的智力支持。 二則,探索古琴特色教育方式,創新古琴藝術再現形式。 傳統古琴師徒相授的傳承方式,對“技”的嚴格要求背后, 實際上是對人的道德、情操、文化品位的高要求。然而到20 世紀 50年代以后,這種傳承方式發生了極大的改變。例如, 古琴授課必須有正式的教材,并采用五線譜或簡譜與減字譜對照的雙行譜,原來較為自由的節奏被精確地記錄下來,作了規范化處理,這種“固化”了的記譜和教授方式,不符合古琴藝術的原有風格,有礙于古琴藝術原貌的傳承。 從事教育的琴人需要探索符合古琴自身特點的教育方式,創設相應教育機構,恢復、保留“口傳心授”的師承模式,將琴的正統觀念、技法傳給新一代琴人,同時注重中國傳統文化中各門類藝術的熏習,塑造綜合性高修為的古琴傳承人才。 另外,為適應現代藝術發展及市場需求,琴人承擔著古琴藝術的傳播推廣重任,在保有“自得其樂”“修身養性”的功能外,可以、也需要探索新型藝術表演形式,在不失其個性特征的基礎上,融會貫通各傳統藝術門類,追求高審美價值、藝術品位和藝術個性,將博大精深的中國傳統文化以多樣的形式呈現給世人。 三則,做好古琴文化普及工作,營造適宜古琴發展的生態環境。 古琴應定位在文化,而不僅定位在音樂。對古琴藝術這一古老而具有高度文化價值的藝術形式采取有力而全面的保護措施,提高普通民眾文化藝術的欣賞水平,加強古琴文化普及工作,擴大古琴文化藝術受眾群體,已成為古琴發展的當務之急。 傳統文化藝術的傳承不能只流于形式,而失去它們原有的文化價值。理想的發展方式,應當是先對無形文化遺產的傳統加以研究保護,然后再考慮借助商業運作開展宣傳普及·270· 如 是 琴 要 工作,防止被動地、強制性地被商業綁架。 當古琴音樂真正成為人們文化生活的需要,成為當今時 代文化生活的組成部分的時候,古琴音樂才能擺脫衰亡或僅 僅作為一種“博物館藝術”的命運,獲得生存空間并發揚光大。 古琴藝術集中體現了中華民族的人文精神和特有的詩意 生活方式,是華夏文明的精髓,人類文化的瑰寶,其凈化心靈、 陶冶情操、開啟心智之功能,以及“非職業性”重性靈修養 的特點,具有前瞻性的價值,代表了中華民族音樂的至高成就。 現代社會語境中的文化不僅僅是一個實質性或者可實體 化的概念,更是一個關注性靈心理和價值信仰的概念,其根 本指向在于人類心性和人類生活的意義世界。任何一個人、 一個民族、一個國家都有其特色的文化精神品質,它被視為 一個人的靈魂,一個民族和國家的精神脊梁或精神支柱,成 為支撐人與社會發展的精神動力和價值源泉。正因如此,作 為與文化和性靈修養高度統一的古老而又獨樹一幟的古琴藝 術,才更緊迫地需要走向復興,致力于中華民族“文化自覺、 文化自信、文化自強”的實現,成為人類世界和平發展的未 來福 音!

如是琴要 作者簡介

北京大學哲學博士。現任北京大學宗教學系特聘研究員、中國昆劇古琴研究會理事、中國琴會名譽理事。著有 《禪與藝》《臨濟禪法研究》,發行古琴專輯《琴音三昧》《太古正音》《山林之樂》等。潛心古琴教研廿余載,先后師從梅庵、泛川、廣陵、中州、虞山諸派名家,博釆眾長,尤得廣陵派“ 跌宕多變,綺麗細膩,剛柔相濟,音韻并茂”之味。于詩文、禪學、哲學、書畫、棋茶各領域,皆貫通其理,不拘成格。創辦集古琴教學、研究、表演于一體的“ 如山古琴”,秉持“ 以道統藝,由藝臻道;弘揚文化,凈化人心”的宗旨,堅持中國傳統文化與人文精神的傳承和傳播,先后在北京音樂廳、北京大學百年講堂等地舉辦古琴音樂會數十場,多次遠赴美、英、韓等國開展藝術交流。

- >

有舍有得是人生

- >

中國人在烏蘇里邊疆區:歷史與人類學概述

- >

名家帶你讀魯迅:故事新編

- >

隨園食單

- >

伯納黛特,你要去哪(2021新版)

- >

二體千字文

- >

煙與鏡

- >

推拿