-

>

道德經說什么

-

>

電商勇氣三部曲:被討厭的勇氣+幸福的勇氣+不完美的勇氣2

-

>

新時期宗教工作與管理

-

>

帛書道德經

-

>

傳習錄

-

>

齊奧朗作品·苦論

-

>

無障礙閱讀典藏版:莊子全書

哲學家的最后一課 版權信息

- ISBN:9787521774320

- 條形碼:9787521774320 ; 978-7-5217-7432-0

- 裝幀:平裝-膠訂

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>>

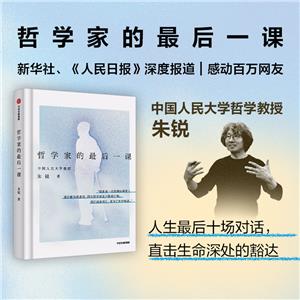

哲學家的最后一課 本書特色

新華社、《人民日報》深度報道,百萬網友含淚追更

內容源自中國人民大學患癌哲學教授朱銳生命*后一個月,在病房中的口述內容,以及在中國人民大學開展的*后一門哲學課,展現了一位哲學家對生命和死亡的深刻思考。

“如果有一天我倒在講臺上,請不要為我悲傷,因為哲學家是不懼死亡的。我們談論死亡,是為了更好地活。”

“我是癌癥終末期的患者,按照醫生的判斷,我隨時都可能走人,所以時間很緊迫,也正是因為這種緊迫感,讓我覺得我應該跟大家分享我對死亡和生命的思考,以輕松的方式,談大家一般不愿意談,但每個人都關心的問題,也算是我*后走之前對社會的關懷,還有我的愛。”

人生*后十場對話,直擊生命深處的豁達

照見生命深處的豁達,重新理解生命、理解生活、理解自己

哲學家的最后一課 內容簡介

“生死問題是哲學*大的問題,而我又恰好處于這樣的生命歷程中。按照醫生的判斷,我隨時都可能走人,所以時間很緊迫,也正是因為這種緊迫感,讓我覺得我應該跟大家分享我對死亡和生命的思考,我以輕松的方式,談大家一般不愿意談,但每個人都關心的問題,也算是我*后走之前對社會的關懷,還有我的愛。”當你看到這本書的時候,你就收到了哲學家朱銳留給世界的愛與告別。 被醫學宣布僅剩數十天的生命,每天都在體驗身體的疼痛與功能喪失,朱銳留下的文字直面每一步更接近死亡的進程。但他無所畏懼,并將對生命和死亡的思考帶至人生*后時刻。他始終認為死亡是生命的一部分,我們談論死亡,是為了更好地活。這本書正是源自作者朱銳在生命*后的十日對談,以及他在中國人民大學開設的*后一門哲學課,匯集了他在哲學研究領域30余年的思考。 從大學教室到安寧病房,他將*后的時間轉為生命的渡口,用哲學的理念和生命的實踐闡明個體生命的意義和價值、對于死亡的積極性的理解,從古希臘“練習死亡”的哲辯到莊子“大化流行”的生死觀,從存在主義困境到愛的終極釋義,希望給予讀者一個多元的生命視角,重新理解生命、理解生活、理解自己。用哲學和藝術的態度來直面生活中的終極挑戰。

哲學家的最后一課 目錄

導言 朱銳給我的生命教育/劉暢

**章 為什么哲學家不懼怕死亡

我們唯一應該恐懼的是恐懼本身

我的死亡“練習”

靈魂作為“參數”

第二章 區分“死”和“死亡”

死亡是生生不息的來源

變成“寄居蟹”

關于死亡,沒有傳記,只有小說

第三章 生命圖景

翼裝飛行

白霜

克里斯蒂娜的世界

*后的審判

靈魂的交流是*深的慰藉

第四章 我們不理解恐懼,是因為不理解身體

世界的可能性在身體的舞步中展開

*好的人生莫過于擁有一個強健的胃

愛是惡心的懸置

死亡是生命的一部分

生命的洪流

第五章 生命圖景中的時間

日歷時間:作為生命體驗的時間

事件時間:作為秩序的時間

身體時間:鱷魚之眼

破解時間的暴政

第六章 生命的小大之辯

反抗吞噬一切的“大”

生命要比原子大

0.12像素的暗淡藍點,讓宇宙為之閃爍

在有限中尋找無限

第七章 擁有生命深處的豁達

看到生命的完整價值

化作春泥更護花

第八章對話是*好的告別方式

愛是主體的退場

讀書是*好的捷徑

在重復性的工作里找到精神的自由

生命的意義在于不確定性

高欲望、低內耗的人生

后記 我想對你說/朱素梅

哲學家的最后一課 相關資料

生命的最后時光,他用身體力行的實踐,直觀呈現了“哲學家何以不懼怕死亡”的命題,讓我們在熱愛生命的同時,不再畏懼死亡。——《人民日報》·環球人物 他在疾病面前的豁達、對藝術的追求以及在課堂上展現出的生命力,不斷感染和震撼著學生。一位哲學教授的“身體力行”,讓生命燃至“最后一課”。——新華社對生命而言,死亡是一種程序。對人類來講,死亡卻可被賦予特別的意義。“朝聞道,夕死可矣”,朱銳的這部作品呈現的就是這個樣子。 劉擎,華東師范大學政治哲學與思想史教授如果有一天我倒在講臺上,請不要為我悲傷,因為哲學家是不懼死亡的。

我們談論死亡,是為了更好地活。

生命的意義在于不確定性。

我們唯一應該恐懼的是恐懼本身。

懼怕那些不應該懼怕的事物,就是作繭自縛。

生命要比原子大。

關于死亡,沒有傳記,只有小說。

如果生活于一定程度的自我欺騙之中,那就是在消磨自己的生命,是對自己生命的不尊重。

只有有限的身體,才配擁有生命。

死亡是融入生命的洪流,是生生不息。“我是萬千逸動的風”,這就是死亡的意義。

每個人都承載著宇宙的奇跡,這不是隱喻,而是事實性的描述;每個人的意識都是宇宙的奇跡,讓宇宙為之閃爍,這不是詩意的語言,而是客觀的描繪。

#我們傳統上都認為“大知”是好事兒,“小知”則是不好的。我個人認為這是不對的。舍小而取大是一種比較片面的思維方式。在今天,有一種全球范圍內流行的生活哲學,我們姑且稱之為麻雀主義——過小日子。我生活的天地就在我的后院,這在西方幾乎已經成為一種運動。有人說,“大”是一種資本的變身,是跨國公司的表象,麻雀主義要反抗的就是這種吞噬一切的“大”。麻雀主義不是“躺平”,更不是“卷”。所謂的“卷”實際上是在否定自己作為一個平凡人的意義。麻雀主義也不是混日子,而是一種“小”意識的覺醒:在后院種幾株南瓜,幾根胡蘿卜,過一種自給自足、田園牧歌式的生活,宣布將自我隔離在商業世界、消費世界這種資本控制一切的霸權主義之外。麻雀主義是積極的,代表了一種現代的環保意識的,甚至是自在自為的人格意識的解放。因此我們不能僅僅因為“大”就盲目地崇拜它,因為“小”就盲目地鄙視它。實際上,我們都是平凡的人,都是“小”的。很多城里的人渴望的不是高樓大廈,而是回到農村;渴望的不是大江大河,而是小溪。個人體驗離不開這樣的“小”。特別是在今天,在“大”主義控制一切的情況之下,如果我們真正重視個人體驗,并且在個人體驗之中構建自己的“大”,這將是一種藝術的自我救贖之道。

如果有一天我倒在講臺上,請不要為我悲傷,因為哲學家是不懼死亡的。

我們談論死亡,是為了更好地活。

生命的意義在于不確定性。

我們唯一應該恐懼的是恐懼本身。

懼怕那些不應該懼怕的事物,就是作繭自縛。

生命要比原子大。

關于死亡,沒有傳記,只有小說。

如果生活于一定程度的自我欺騙之中,那就是在消磨自己的生命,是對自己生命的不尊重。

只有有限的身體,才配擁有生命。

死亡是融入生命的洪流,是生生不息。“我是萬千逸動的風”,這就是死亡的意義。

每個人都承載著宇宙的奇跡,這不是隱喻,而是事實性的描述;每個人的意識都是宇宙的奇跡,讓宇宙為之閃爍,這不是詩意的語言,而是客觀的描繪。

#我們傳統上都認為“大知”是好事兒,“小知”則是不好的。我個人認為這是不對的。舍小而取大是一種比較片面的思維方式。在今天,有一種全球范圍內流行的生活哲學,我們姑且稱之為麻雀主義——過小日子。我生活的天地就在我的后院,這在西方幾乎已經成為一種運動。有人說,“大”是一種資本的變身,是跨國公司的表象,麻雀主義要反抗的就是這種吞噬一切的“大”。麻雀主義不是“躺平”,更不是“卷”。所謂的“卷”實際上是在否定自己作為一個平凡人的意義。麻雀主義也不是混日子,而是一種“小”意識的覺醒:在后院種幾株南瓜,幾根胡蘿卜,過一種自給自足、田園牧歌式的生活,宣布將自我隔離在商業世界、消費世界這種資本控制一切的霸權主義之外。麻雀主義是積極的,代表了一種現代的環保意識的,甚至是自在自為的人格意識的解放。因此我們不能僅僅因為“大”就盲目地崇拜它,因為“小”就盲目地鄙視它。實際上,我們都是平凡的人,都是“小”的。很多城里的人渴望的不是高樓大廈,而是回到農村;渴望的不是大江大河,而是小溪。個人體驗離不開這樣的“小”。特別是在今天,在“大”主義控制一切的情況之下,如果我們真正重視個人體驗,并且在個人體驗之中構建自己的“大”,這將是一種藝術的自我救贖之道。

#當我們走向社會時,我們不要過度夸大自己的困難或者不公正的待遇,也不要過多地蔑視自己的成就。我們都應該致力于做一個平凡但是大寫的人。很多人會忘記社會之大,有各種各樣的空間允許每個人自由發揮,有人又會忽視社會之小,在這樣大的場景中,平凡才是終極真理,個人生命的體驗才是最寶貴的。關注自己的意識,關注意識內容的修繕,讓自己純潔地感受世界。大家要相信自己的渺小不是卑微,因為恰恰是渺小的個人能憑借心中的道德律,媲美浩瀚的星空。我想這才是小大之辯的至理。莊子、薛定諤及暗淡藍點,指向的可能都是這個道理。

作為最后一課,和大家分享了一些稍微有點兒空洞的大道理。事實上,對我個人來說,這完全不是空洞的道理。劉備在去世之前跟他的兒子劉禪說“勿以善小而不為,勿以惡小而為之”,實際上也是小大之辯,這是值得我們深思的道理。

哲學家的最后一課 作者簡介

朱銳(1968-2024)

中國人民大學哲學院“杰出學者”特聘教授,中國人民大學哲學與認知科學跨學科平臺首席專家、博士生導師。曾擔任美國森林湖文理學院哲學系終身教授、神經學系兼職教授,北京大學助理教授。研究方向橫跨哲學、藝術學、神經生物學,在心靈哲學、神經美學、比較哲學、古希臘哲學等研究領域做出積極貢獻。

在生命的最后一輪春夏,他帶病講課,探討自己對生命和死亡的深刻思考,被新華社、《人民日報》、《光明日報》等權威媒體廣泛報道。

- >

苦雨齋序跋文-周作人自編集

- >

名家帶你讀魯迅:朝花夕拾

- >

中國人在烏蘇里邊疆區:歷史與人類學概述

- >

隨園食單

- >

詩經-先民的歌唱

- >

經典常談

- >

月亮與六便士

- >

上帝之肋:男人的真實旅程