-

>

清通鑒(全四冊)(精裝)

-

>

明通鑒(全三冊)(精裝)

-

>

跨太平洋的華人改良與革命 1898-1918

-

>

天有二日(簽名鈐印特裝本)

-

>

歐洲至暗時刻(1878-1923):一戰為何爆發及戰后如何重建

-

>

(精裝)奧托·馮· 俾斯麥與德意志帝國建立

-

>

華文全球史:中國文脈

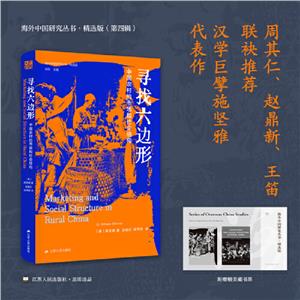

海外中國研究叢書:尋找六邊形:中國農村的市場和社會結構 版權信息

- ISBN:9787214290687

- 條形碼:9787214290687 ; 978-7-214-29068-7

- 裝幀:一般純質紙

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>>

海外中國研究叢書:尋找六邊形:中國農村的市場和社會結構 本書特色

本書作者以樸實的觀察和記錄,引發人們重新思考傳統中國農村的結構特征。如果真有“自給自足小農經濟”這回事,為什么農民及其積聚的村落之間,在步行范圍內還遍布大量集市?為什么“趕集”,即進入初級市場交易活動,成為千百萬傳統農民長久以來日常生活不可或缺的組成部分?以及如此大量的初級市場,怎樣構成包括長途貿易、批發倉儲乃至金融服務等更復雜市場體系的基礎?沿著本書思路繼續思考,人們不難理解改造傳統農民和農村的癥結,并不在于以政治運動打造更大規模的生產組織,而在于以新技術更新農民與外部世界的來往方式,特別是與現代工業和城市的來往方式,持續增加現代要素被傳統農村吸收的廣度與深度。即使在今天,這些基于觀察的思考,還是具有重要的現實意義。 ——北京大學國家發展研究院教授 周其仁 拋開山川地貌與軍事駐防等因素,晚期中華帝國相當地區城鎮的分布,城鎮和村落的關系,乃至所在地居民的經濟與社會關系,或多或少地呈現出施堅雅所提出的六邊形模型的形態。這一發現充分顯示傳統中國縣以下城鎮的發展在很大程度上具有由市場關系拉動的自發性,由此對韋伯所提出的中國城市政治起源說做出了一定程度上的修正。雖然施堅雅所采用的在他那個時代非常盛行的結構功能主義分析手法因為種種弊病已然過時,但他的研究可以說是結構功能分析的*佳實踐。這是因為,在自下而上、自發性的力量推動下所產生的結構往往具有較大的功能性。 ——浙江大學社會學系教授 趙鼎新 本書是人類學家施堅雅根據1949—1950年在成都平原的田野調查,對長江上游市場結構所進行的經典研究。雖然這個研究是半個多世紀前發表的,但是一直到今天,這個研究對中國經濟史和社會史的研究仍然發生著深刻的影響。他把交通、貿易、社會這三者聯系在一起,提出了理解中國農村市場的分布模式。我自己的研究也深受施堅雅的影響,他讓我在研究長江上游區域社會的時候,能夠跳出行政劃分的范圍,從交通和貿易系統的角度來進行思考。施堅雅從看起來平淡無奇的經濟和日常行為中發現內在的結構,總結出具有普遍意義的規律。本書是將人類學、經濟史和中國農村社會進行綜合研究的一個杰出范例。 ——澳門大學歷史系講座教授 王笛1.總結傳統中國社會運行的普遍規律,為中國研究建立空間模型。 2.周其仁、趙鼎新、王笛聯袂推薦。北大、人大、南開課堂推薦。 3.絕版20多年,全面修訂再版。

海外中國研究叢書:尋找六邊形:中國農村的市場和社會結構 內容簡介

1949年,康奈爾大學年輕的博士候選人施堅雅懷著對中國研究的熱情來到戰爭中的四川,安頓在成都西南的高店子,展開了對中國鄉村的田野調查。他努力學習四川話,住進農戶家中近距離體驗鄉村生活,也常常坐到茶館里與人聊天,觀察中國社會的運行方式。在一年多的時間里,他對從市場角度研究中國的興趣越來越濃厚,逐漸從市場運作中發現了理解中國社會的密碼。基于在高店子的田野調查以及大量文獻資料,施堅雅在本書中引入“中心地”“六邊形模型”等概念,剖析傳統中國鄉村社會及其現代變遷,提出了 的市場體系理論和基層市場社區理論,跳出行政劃分的范圍,為中國研究開拓了新局面。本書是施堅雅模式的理論起點和基礎,在歷史學、社會學、經濟學等各領域產生了廣泛反響,至今仍是中國研究繞不開的經典之作。

海外中國研究叢書:尋找六邊形:中國農村的市場和社會結構 目錄

海外中國研究叢書:尋找六邊形:中國農村的市場和社會結構 相關資料

英文出版者重印說明 1

序 1

第一部分 5

一、市場和中心地 5

二、周期性和集期 12

三、作為空間體系和經濟體系的市場結構 23

四、作為社會體系的市場結構 43

第二部分 61

一、傳統的變化 61

二、現代的變革 83

第三部分 108

一、社會主義中國的農村市場 108

二、市場社區與農村人民公社 135

征引外文書目 161

譯后記 167

修訂再版后記 169

附錄 對施堅雅市場理論的若干思考(史建云) 171

海外中國研究叢書:尋找六邊形:中國農村的市場和社會結構 作者簡介

施堅雅(G. William Skinner,1925—2008),美國著名人類學家、漢學家。1954年獲康奈爾大學人類學博士學位,先后任教于哥倫比亞大學、康奈爾大學、斯坦福大學、加州大學戴維斯分校等多所名校。1980年當選為美國國家科學院院士,1983至1984年任美國亞洲研究學會會長。一生致力于人類學、人口學、社會學、歷史經濟區域等領域的研究,其所創立的施堅雅模式在國際學術界產生了廣泛影響。著有《泰國華人社會》等,主編《兩個世界之間的中國城市》《中華帝國晚期的城市》,并發表大量研究中國社會、經濟結構、海外華人的論文。 史建云,中國社會科學院近代史研究所研究員。主要研究中國近代經濟史,譯有《中國農民經濟:河北和山東的農民發展,1890—1949》《大分流:歐洲、中國及現代世界經濟的發展》等。徐秀麗,中國社會科學院近代史研究所研究員,長期擔任《近代史研究》主編、Journal of Modern Chinese History聯合主編,主要研究領域為中國近代經濟史、中國近代地方治理與民間社會,主要著作(包括合著)有《近代冀魯豫鄉村》《中國農村治理的歷史與現狀》《中國公民社會的制度環境》《我是一個中國的美國人——李敦白口述歷史》等。

- >

中國歷史的瞬間

- >

巴金-再思錄

- >

有舍有得是人生

- >

新文學天穹兩巨星--魯迅與胡適/紅燭學術叢書(紅燭學術叢書)

- >

二體千字文

- >

大紅狗在馬戲團-大紅狗克里弗-助人

- >

伯納黛特,你要去哪(2021新版)

- >

李白與唐代文化