-

>

分寸 跨越社交圈層的底層邏輯

-

>

生命唯愿愛與自由

-

>

中國式人情世故

-

>

看心理·第2輯(全5冊)

-

>

心靈四書(全4冊)

-

>

非暴力溝通

-

>

往里走,安頓自己

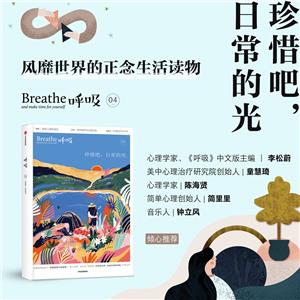

呼吸:珍惜吧,日常的光 版權信息

- ISBN:9787521739534

- 條形碼:9787521739534 ; 978-7-5217-3953-4

- 裝幀:一般膠版紙

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>>

呼吸:珍惜吧,日常的光 本書特色

1 風靡世界的正念生活雜志,社交媒體擁有超過21萬粉絲; 2 心理專家李松蔚撰寫主題文章,擔任中文版主編,后續提供營銷宣傳支持; 3 內文插畫精美,提供視覺體驗; 4 斯坦福學者@童慧琦、《了不起的我》作者@陳海賢、簡單心理創始人@簡里里、音樂人@鐘立風鼎力推薦;5 本期邀請暫停實驗室創始人郭婷婷、讀物博主焦尾Tyler(118.3萬)撰寫主題文章,特邀傅首爾(微博粉絲421萬)、陳喬恩(微博粉絲7111萬)、好好住創始人馮老板、第1整理術主理人周一妍、生活方式作者曾焱冰(微博35.5萬粉絲)參與呼吸問答,助力后期營銷宣傳。 5 《呼吸》系列2021年累計實銷量46000冊,《呼吸01》累計印刷量33000冊,《呼吸02》累計印刷量23000冊,《呼吸03》累計印刷量15000冊。 6 “珍惜吧,日常的光”專題,探討平凡生活中的微小成就與感動,重新發現那些被忽略的微光。

呼吸:珍惜吧,日常的光 內容簡介

如果把一個人的生活“光投影”一下,大致應該如此:少量的高光時刻,很多的混沌,伴著不少的微光,還有一些暗影。 高光時刻誰不愛?那多半是核心的能力、特別的成就或者際遇,但混沌、平淡或許才是常態,才是生活的日常。 微光很好重要,因為它們代表著自我和生活的小美好。不斷看見和創造小美好,是讓日常可親、讓自我可愛、常生歡喜之心和感恩之心的正途。 而暗影,是生命的不完美和我們的接納:因為暗的存在,光才可貴。甚至,它們也可能是光的來源。 當我們忙著追求更高更強更好而卻達不到預期時,當我們陷入不開心或者壞情緒時,當我們自我懷疑和否定時,不妨停下來,看看自己的光。 本書通過幸福、生活、正念、創造力、逃離五大部分的內容,讓你重新發現:你的存在,有光。 —— 內容包含 ? 主題文章 | 聽心理學家@李松蔚、閱讀類自媒體主理人@焦尾Tyler、暫停實驗室創始人@郭婷婷 聊聊日常微光哲學,分享私人“呼吸”清單 ? 呼吸問答 | 建筑師@戚山山、好好住創始人@馮老板、整理術主理人@周一妍、作家@曾焱冰、服裝設計師@郭則焓、脫口秀演員@小鹿受訪 ? 幸福 | 走出自我懷疑的泥沼;在自然中尋求自我的療愈 ? 生活 | 為舊物賦予新生;與老友保持聯絡;發現日常的壯舉 ? 正念 | 在“這樣就很好”的心態中找到幸福;做真實的自己,人生意義便會顯現出來; ? 創造力| 用幾何圖形塑造你的家;綻放的創意; ? 逃離 | 聆聽曠野的聲音;在林蔭中感恩自然的饋贈 ……

呼吸:珍惜吧,日常的光 目錄

【序言】

珍惜吧,日常的光

“自我感動”的能力

幸福是很小的事情

【呼吸問答】

【呼吸推薦】

【幸福】

“進入自然”的生活

習慣性動作背后的力量

放輕松

與OM有關的一切

走出自我否定的泥沼

脫發的根源

靜對新象

【生活】

了不起的毛絨“宙斯”

舊物的新生

美食、停駐與愛

日常的壯舉

野性家園

與老友保持聯絡

【正念】

耐心的藝術

這樣就很好

意義的海洋

內心力量

常懷感恩之心

【創造力】

完美的悖論

成形聚狀

綻放的創意

致對藝術的愛

【逃離】

曠野之聲

樹蔭仙境

絢爛花開

游戲結束

呼吸:珍惜吧,日常的光 節選

珍惜吧,日常的光 李松蔚 我跟幾個朋友聊到了對工作的厭倦。 大家都幻想有一天發達了,財務自由了,就不干現在的工作了。進一步想想,不工作之后要做什么呢?一個寫作的朋友,對手頭上正在寫的東西極為不耐,每天盼著交完稿去三亞的海灘曬太陽。她暢想著碧海藍天、陽光晴好,時間多到仿佛用不完。她躺在沙灘長椅上吸著冰咖啡,半看不看地翻一本小說,假如覺得有意思,也許可以寫個幾百字的書評。她就這么一直躺到太陽落山,隨便找家店吃點兒海鮮,喝一杯酒,頂著迷人的夜空慢悠悠地走回酒店房間。這時離睡覺還早,她還有時間打開電腦,寫一段白天已經構思好的劇本。 大家笑她:“說到底,還不是要工作!” 但我們理解她說的感受。寫作本身是享受的一部分,是生活的光,離開了這件事,假期也變得黯然失色。但寫作這件事*好沒有期限,不計報酬,不用太在意編輯的意見和市場的反饋,只專注于表達和創造的快樂。由此她想到,自己曾經是一個多么熱愛寫作和享受寫作的人,然而現在寫作成了自己的一份工作,融為日常的一部分,感受到的就全都是桎梏了。 我猜這對她來說是一個關鍵的覺察。雖然在此之前和在此之后,她的生活并沒有發生什么變化——該交的稿還是要交。但當她再為此每天伏案工作幾個小時,腰酸背痛,或是遇到“瓶頸”抓耳撓腮時,她意識到這不只是迫于生計、毫無樂趣的苦差。其中也有發光的東西,像細碎的珠寶,只是埋藏在漫無邊際的、日復一日的庸常和困頓中。那么她繼續寫的時候,體驗到的幸福感和創造力,和在遇到困難時激發出的勇氣和決心都會相當不同。 這樣的幸福,我們把它叫作“日常的光”。 日常的光很微弱,但微弱和沒有是兩回事。我們大概都沒有實現終極的幸福,但請不要忽略那些微弱的光。不要總想著光彩在遠方,在理想的彼岸,一說到日常,就只剩柴米油鹽、工作業績、房貸、孩子的成績、老人的健康、家務整理、一日三餐……每一樣東西都談不上多么沉重,但是它們乘以三百六十五天,再乘上十年、幾十年,即便只是細微的磨蝕,經年累月,也足以耗盡一個人的心神。往往那時,理想之光也不知所終了。 我在**期《呼吸》里講過心理咨詢師的日常。初次接觸這個行業的人,多半心里也懷有理想的期待:聽一個人打開心扉傾訴他的煩惱,陪他一起探索內心深藏的秘密,是偉大又隱秘的工作。但是做的時間一長,大家就發現大部分人的煩惱也沒什么特別,多數時候的工作都很簡單,甚至有些單調:來來回回都是普通人,重復著那些普通人都會遇到的煩惱。相比于教科書上的經典案例、學術研討會里的疑難雜癥,日常遇到的更多是瑣碎且需要你聚精會神處理的生活煩雜。談一個時段,拿一份報酬,休息10分鐘(這段時間*好喝點兒咖啡),就要準備好見下一個來訪者……所以我提醒很多剛入行的新人:我知道你們在摩拳擦掌,期待一段驚心動魄的心靈奇旅,但*考驗你們的,反倒是那些“沒什么意思”的案例。不難,甚至有些乏味,但是會重復一萬遍。你耐得住這個,才能做好這一行。 人們要描述一種無法容忍的枯燥生活,習慣于說它“一眼能看到頭”。對這個說法,我也有一點兒發言權。一名心理咨詢師經歷的正是“一眼能看到頭”的職業生活:這一行的前輩,很多都七八十歲了,還在老老實實地做咨詢,工作一個小時,收一個小時的報酬。歐文·亞隆先生在2021年過完90歲生日,現在也還在做咨詢。從收入的角度想一想就會讓人泄氣:就算比年輕的時候收費高一些,但只要還是按小時收費,又能高到哪里去呢?前幾天,一位做投資的朋友告訴我:“你沒有商業模式,現在開奶茶店都有商業模式!” 我理解的商業模式是這個意思:剛開始一杯一杯地賣奶茶,等到打出點兒名氣,雇幾個工人幫忙,就可以十杯、十杯地賣;繼而做品牌、做市場,擴張門店、擴大生產,成千上萬杯地賣。如果再加上一些資本運作,還會有無窮的想象空間,在這個過程中,創始人當然也捎帶手解決了財務自由問題。總而言之,你不需要在60歲的時候,還一杯一杯地親手做奶茶。 “那樣的生活太可悲了。”朋友說。 “問題是,”我說,“我愿意60歲了還在做咨詢。”我不知道奶茶店員工怎么想,就我自己來說——并不是故作清高——就算有一天我中了頭彩,再也不愁生計問題了,我能想到的*好生活仍然包含每周咨詢的時段。就像寫作的朋友想在度假之余寫幾筆,那就是一種給我們帶來樂趣的存在方式。 這樣一種存在方式,是不需要等到未來,等到理想徹底實現之后才來臨的。 這是一種日常就可以把握的幸福。說到“幸福”兩個字,我遲疑了一下,前面說了,我*知道這份工作一天天做下來,有它的枯燥和折磨。我也早過了天真的年紀,再堅持把它當成“幸福”,會不會只是在自我麻醉呢?要判斷這一點,只能回到日常的每一天,去確認自己的感受。我真真切切地體驗到,那些在枯燥中一板一眼做下來的每個時段,都具有某種堅實可信的觸感,像證據一樣宣告:“這就是我,是我這個人度過的每一天。”不出彩,但絕不掉價。即便在我*疲憊和*茫然無頭緒的時刻,我的抱怨里也從未有 “有一天不再做這些事就好了”。相反,我清楚這樣的人生還能繼續,并且對明天感到充滿期待。 是的,我想是可以把它叫作幸福的。 這并非只有某一類工作才能體驗到幸福。幾年前我去澳大利亞旅游,在一家小鎮上的比薩店買比薩外帶。那是一家小小的家庭作坊,正趕上假期,生意異常火爆,店里忙得不可開交。而我印象*深刻的,是店員一點兒也不慌亂,幾個人按照固定的節奏,配合得其樂融融。廚房的人把比薩傳出來,外面的小哥哼著歌兒把它裝盒,用舞蹈一樣瀟灑的步態遞給客人,帥氣地鞠躬,走回來的路上還會踏個舞步、轉個圈兒。他們的怡然自得讓排著長隊的顧客也都帶著笑意。在那一刻,我明白無誤地看見了一個服務員日常工作的光——這份工作未必好,他可能也會每天感到很辛苦(也不知他們有沒有商業模式,會不會也在想象著多少年后實現財務自由呢?),只是在辛苦的同時,加一點兒音樂和舞蹈,就比純粹的受苦好一些。 要看到這道光,秘訣在于四個字——“慢一點兒”。我現在也經常提醒自己慢一點兒。有時候來訪者噼里啪啦一通抱怨,密不通風,然后瞪著我說:“你說,現在怎么辦?”我說:“我要慢一點兒。”他問:“你是說我以后不能講那么快?”我故意停一下,喝口咖啡,說:“不,我只是需要喝口咖啡。”我們就忍不住笑起來,還嘆著氣。很神奇,就隔這么一秒,剛才比天還大的事,回過頭來再看就覺得也還好。每次帶學生做完咨詢,他們急著寫筆記,我也說慢一點兒,先照顧一下自己。我們站在窗前活動筋骨,忍不住也嘆著氣。學生說:“樹上都有新葉子了。”我說:“是啊。” 不用耽誤多少時間,只要慢那么一下就好了。 現實生活里,有太多的人在強調“快一點兒”了。不能慢,仿佛只要慢一點兒,生活就會陷入萬劫不復。投資人朋友為我描繪的商業藍圖就是如此:抓緊時間,1年后就要如何,3年或10年之后又可以如何如何——那當然是出于一片好心,*終指向的是一片巨大的、令人炫目的自由。它確實誘人,同時也帶來一種暗示:跟理想中無比美妙的未來相比,當下的每一天都只是在忍耐、付出、做儲備。結論就是:(如果一直這樣)就太可悲了。所以一秒都不能慢,精明的人在盤算著盡快擺脫。 但我們必須考慮到,哪怕存在一個理想的彼岸,也絕非一朝一夕就可以到達。走在這段路上的體驗也必須看作人生的一部分——對大多數人來說,是絕大部分。如果人生絕大部分都在受委屈和受苦,人生的意義又是什么呢?這就是為什么過于美好的幻想反倒讓人感到虛無。我又要引用《禪與摩托車維修藝術》里那句一針見血的名言了:“當你做某件事的時候,一旦想要求快,就表示你對它再也不感興趣,而想去做別的事。” 怎么解決這個問題?尋找一個終極的解決方案,這超出了這本書的能力。我們*多只是在討論讓當下的生活變好一點兒。每一期《呼吸》都在探討這樣一種可能性,也許現在可以用更準確的語言總結出來,那就是:“還沒有到達理想的彼岸之前,先在日常中看到一點點的光。”日常還是很辛苦,為了生存也好,為了博取一個想象的未來也好,不得不經歷很多艱難與折磨,但這時候多一點點的光,就比沒有更好。一點點的光,也只需要我們慢一點兒。不必像笑話里那個海灘上的窮光蛋,徹底離開現實,回應富翁的質疑說:“我就正在曬太陽嘛。”那是另一種意義上的豪賭,完全放棄現實的責任,沐浴在暫時的光輝里不再做更多努力。絕大部分人還是活在現實中,不管這本書怎么說,大家還是會為生計奔波、日常操勞,有時也抱怨“這日子什么時候是個頭”。這時候慢一點點就好,多給自己一點兒呼吸的時間,不會有什么損失。送比薩的小哥哼著歌不會耽誤我幾秒鐘,而我們都更快樂。 寫這篇文章的時候,冬奧會正舉辦得如火如荼,全國上下都在關注滑雪冠軍谷愛凌。她有一個非常好的故事,她說自己滑雪是因為喜歡,而不是被強迫做這件事。今天她高高興興地站在世界之巔,因為她恰好是萬中無一的天才。但如果她是一個普通人呢?她可能也會高高興興地去一個普通的滑雪場,在初級雪道上享受滑雪本身的魅力,也許還會摔個大馬趴,很痛,但是也很開心。滑雪——而不是通過滑雪取得的戰績——就是她日常的光。這道光有時耀眼地照亮少數人,同時它也在(微弱并且持續地)裝點更多普通人的人生。 你看到自己的那道光了嗎?我們打開書,慢一點兒。

呼吸:珍惜吧,日常的光 作者簡介

Breathe編輯部,創立于英國,旨在幫助讀者獲得更平靜、更輕松的體驗。Breathe編輯部的內容宗旨是幫助你“把更多的時間留給自己”。希望幫你從壓力中解脫出來,找到更大的幸福。

- >

月亮虎

- >

詩經-先民的歌唱

- >

朝聞道

- >

企鵝口袋書系列·偉大的思想20:論自然選擇(英漢雙語)

- >

名家帶你讀魯迅:故事新編

- >

史學評論

- >

我從未如此眷戀人間

- >

人文閱讀與收藏·良友文學叢書:一天的工作