-

>

中國藥膳良方

-

>

先思而后語

-

>

中國居民膳食指南2022 科普版

-

>

痰濕一去百病消

-

>

當(dāng)癌癥來敲門

-

>

男孩生長發(fā)育保健JD

-

>

貓和狗的生活哲學(xué)

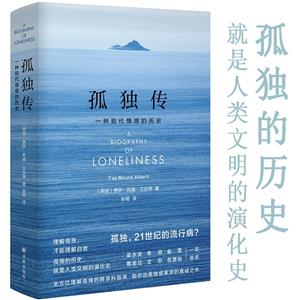

孤獨傳:一種現(xiàn)代情感的歷史 版權(quán)信息

- ISBN:9787544785839

- 條形碼:9787544785839 ; 978-7-5447-8583-9

- 裝幀:一般純質(zhì)紙

- 冊數(shù):暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>

孤獨傳:一種現(xiàn)代情感的歷史 本書特色

1. 尋訪孤獨背后的隱秘歷史,重現(xiàn)文明之疾的前世今生。在19世紀(jì)以前,孤獨并不存在,它是一種被發(fā)明的現(xiàn)代情感。一開始,孤獨指“孤身一人”的客觀狀態(tài),現(xiàn)代人卻逐漸將其視為負(fù)面疾病。這一切是如何發(fā)生的?孤獨如何影響人類文明的過去、現(xiàn)在與未來? 2. 孤獨的人不可恥,學(xué)會與孤獨共處,度過值得一過的人生。世界越來越小,交流越來越便捷,為何現(xiàn)代人越發(fā)疏離?試圖通過購物、線上社交、追尋浪漫愛情等方式逃離孤獨,為何往往是徒勞?如何理解孤獨,才是關(guān)鍵。《孤獨傳》認(rèn)為,孤獨是一種信號,傾聽孤獨傳達的訊息,才能理解此時此刻的身心狀態(tài),邁出改變的**步。 3. 叩問人人心中的隱痛,直擊當(dāng)下真實的生存困境,這本書還打動了這些學(xué)者與作家!特里·伊格爾頓盛贊,梁永安、李洱、金雯、蔡崇達、文珍、包慧怡等一致推薦《孤獨傳》。

孤獨傳:一種現(xiàn)代情感的歷史 內(nèi)容簡介

有人說,孤獨是21世紀(jì)的流行病。我們想方設(shè)法擺脫孤獨,它卻依然如影隨形。孤獨從何而來?人類注定與孤獨相伴嗎? 歷史學(xué)家費伊·邦德·艾伯蒂認(rèn)為,孤獨是一種現(xiàn)代情感。從宗教的衰落到工業(yè)革命,再到數(shù)字革命以來社交媒體與線上社區(qū)的蓬勃興起,孤獨觀念的演變史,也是人類文明的發(fā)展史。理解孤獨如何“被發(fā)明”,有助于我們理解為何如今孤獨盛行。 《孤獨傳》融合了文學(xué)、哲學(xué)、社會學(xué)、心理學(xué)與經(jīng)濟學(xué)等,力圖還原孤獨的隱秘歷史與復(fù)雜意涵。本書的每一章聚焦孤獨的某種形態(tài),探究孤獨與個人和社會、情感和身體之間的關(guān)聯(lián)。在書中,艾伯蒂旁征博引,梳理了19世紀(jì)至今的信件與日記、哲學(xué)文本、政治論述、醫(yī)學(xué)文獻等,研究了包括西爾維婭·普拉斯、維多利亞女王與弗吉尼亞·伍爾夫等人的經(jīng)歷,并分別探尋青少年、獨居者、老年人、無家可歸者等不同人群的孤獨體驗。 孤獨不僅是一種個體感受,它還與婚戀、醫(yī)療、教育、養(yǎng)老、社會福利等議題息息相關(guān)。從更宏觀的角度,《孤獨傳》審視現(xiàn)代社會如何被孤獨改變,幫助人們學(xué)會與孤獨共存,以平和澄明之心面對自我與世界。

孤獨傳:一種現(xiàn)代情感的歷史 目錄

**章 當(dāng)“孤身一人”變成“孤獨”:一種現(xiàn)代情緒的誕生

第二章 一種“血液病”?西爾維婭·普拉斯的長期孤獨

第三章 孤獨與缺失:浪漫之愛,從《呼嘯山莊》到《暮光之城》

第四章 喪偶與喪失:從托馬斯·特納到溫莎的寡婦

第五章 曬圖焦慮癥?社交媒體與線上社區(qū)的形成

第六章 一顆“嘀嗒作響的定時炸彈”?反思老年孤獨

第七章 無家可歸與漂泊無根:沒有一個能叫“家”的地方

第八章 喂養(yǎng)饑餓:物質(zhì)與我們孤獨的身體

第九章 孤獨的流云與空蕩蕩的容器:如果孤獨是件禮物

結(jié) 語 在新自由主義時代重構(gòu)孤獨

注 釋

延伸閱讀

姓名及名稱索引

主題索引

孤獨傳:一種現(xiàn)代情感的歷史 節(jié)選

導(dǎo)論 孤獨,一種“現(xiàn)代流行病”(節(jié)選) 根據(jù)披頭士樂隊的說法,保羅·麥卡特尼是《埃莉諾·里格比》的創(chuàng)作者。這首歌被收錄在專輯《左輪手槍》中。據(jù)說,麥卡特尼自幼對老人的關(guān)注讓他靈光一現(xiàn),塑造了“孤獨的未婚老人”埃莉諾·里格比這個形象,她在自己從不曾享有的婚禮過后,獨自撿拾著客人留下的飯粒。在更廣的層面,這首歌在20世紀(jì)60年代英國和美國的社會變革中掀起了社會關(guān)注的浪潮。在包括民權(quán)運動和反越戰(zhàn)的抗議活動在內(nèi)的反建制情緒中,社會經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的改變和城市化的加劇,意味著更多人脫離了原有的傳統(tǒng)家庭單元,選擇獨居。在英國,無家可歸和貧窮問題日益嚴(yán)重,隨之而來的是醫(yī)療和社會問題。披頭士通過講述《埃莉諾·里格比》的故事,將人們的關(guān)注點引向了作為現(xiàn)代苦痛的孤獨那令人不安且日益加劇的趨勢:“所有孤獨的人,他們都來自何方?” 半個世紀(jì)過后,孤獨已經(jīng)成了一種“流行病”,正在毀掉人們的健康。根據(jù)《經(jīng)濟學(xué)人》的說法,孤獨無異于情感上的麻風(fēng)病,和麻風(fēng)病一樣,孤獨也會傳染,讓人慢慢衰竭。它讓人感到恐懼,不惜一切代價去逃避。這種現(xiàn)象顯然是普遍存在的。據(jù)英國醫(yī)學(xué)雜志《柳葉刀》,以及傳統(tǒng)英國價值觀的老牌捍衛(wèi)者《每日郵報》報道,英國正在經(jīng)歷著一場孤獨流行病。研究表明,在英國和北美的被調(diào)查者中,大約有百分之三十到百分之五十的人感到孤獨。事實上,英國向來被稱作“歐洲的孤獨之都”,這還是在我們自愿選擇了政治上的孤獨——脫歐——之前的情況。孩子是孤獨的,青少年是孤獨的;年輕的母親、離了婚的人、老年人、喪失親人的人也概莫能外,這些只是英國媒體定期挑選出來特別關(guān)注的社會群體中的一部分。可以說,我們正處于一場道德恐慌之中。 就在英國對孤獨的關(guān)注與日俱增之時,政府于2018年1月宣布設(shè)立“孤獨部長”。該職位由特雷西·克勞奇出任,目的是為了延續(xù)工黨議員喬·考克斯的工作。兩年前喬不幸被一名極右翼同情者謀殺。克勞奇到當(dāng)年年底就辭職了,給出的理由是博彩業(yè)改革遲遲未進行。盡管政府就“孤獨部長”這個職位進行了宣傳,但并沒有提及它如何服務(wù)于政府的緊縮目標(biāo),包括社會保障及福利待遇的削減是如何在人口層面造成了孤獨體驗上的不平等。作為留歐運動的發(fā)聲代表,喬·考克斯一直致力于支持遭受社會孤立和經(jīng)濟動蕩的少數(shù)族裔及難民。喬·考克斯孤獨委員會接管了她生前所做的工作。考克斯被殺之時,恰巧是英國為歐盟公投做準(zhǔn)備的階段,當(dāng)時英國獨立黨警告稱,如果為留歐投贊成票,將會致使大批移民擁入英國。“這是為了英國。”殺死考克斯的人說。 謀殺考克斯的兇手長期存在精神健康問題,有著孤獨和離群索居的過往。報紙將他稱為“獨來獨往者”(loner),這個詞常被用于形容那些實施恐怖行動、與鄰居和朋友格格不入的人。 在這樣的悲劇中,我們會發(fā)現(xiàn)存在兩種不同版本的孤獨:一種孤獨是身在人群之中,渴望社會聯(lián)結(jié),正如喬·考克斯一樣;一種孤獨有著危險的反社會傾向的表征,例如“獨來獨往者”。這種對立恰恰表明我們對孤獨所知甚少,關(guān)于它的詞源、含義,關(guān)于它如何與獨處產(chǎn)生交集,不同的人群對于它有著怎樣的體驗,以及*重要的,孤獨是如何隨時間推移而發(fā)生改變的。 《孤獨傳》將在社會學(xué)、心理學(xué)、社會經(jīng)濟學(xué)和哲學(xué)的語境之下,探究孤獨的歷史和意涵。本書考察了孤獨作為一種流行病及情感狀態(tài)在現(xiàn)代的崛起,以及自《埃莉諾·里格比》這首歌以來孤獨的顯著暴發(fā)。1966—2018年間究竟發(fā)生了什么,將孤獨推至大眾和政治意識的*前沿?現(xiàn)代意義上的孤獨是如何與過去相勾連的?我們一直以來都是孤獨的嗎?為什么孤獨會成為一個問題? 其中一種解釋與孤獨的形成有關(guān)。對孤獨的恐懼造成了孤獨。當(dāng)然這個結(jié)論已經(jīng)在老年人中得到了驗證,當(dāng)年歲漸長,他們愈發(fā)害怕獨身一人,變得越來越脆弱。然而,自20世紀(jì)60年代以來,社會、經(jīng)濟、政治經(jīng)歷的深刻變動已經(jīng)將孤獨推至大眾和政治意識的前沿。這些變動包括:持續(xù)攀升的居住成本、通貨膨脹、移民、家庭社會結(jié)構(gòu)的不斷改變,20世紀(jì)80年代瑪格麗特 · 撒切爾奉行的“自由放任”(laissezfaire,法語,字面意思是“允許去做”)政策,以及因追求個人主義而逐漸被拋棄的社會和社區(qū)觀念。新自由主義出于多種原因備受責(zé)備,其中就包括對于集體主義價值觀的拒斥,不計代價地追求個人的擴張。 在社會經(jīng)濟和政治轉(zhuǎn)型這一大背景下,人們對疾病的財政成本產(chǎn)生了濃厚的政治興趣。孤獨會誘發(fā)各種各樣的情緒和身體疾病,因而被認(rèn)為是國民經(jīng)濟一大負(fù)擔(dān)。和孤獨相關(guān)的疾病,根據(jù)病因和發(fā)展方向的不同有著不同的解釋,從抑郁、焦慮,到心臟病、中風(fēng)、癌癥和免疫系統(tǒng)減弱。孤獨與不良身心健康之間的關(guān)聯(lián),在老年群體中尤其受到了密切的關(guān)注。國民健康服務(wù)體系(NHS)網(wǎng)站顯示,相較于不孤獨的人群,孤獨人群早死的可能性高出百分之三十,孤獨是老年人發(fā)生心臟問題、中風(fēng)、失智、抑郁、焦慮的一大風(fēng)險因素。 鑒于上述原因,孤獨被稱作現(xiàn)代“流行病”就不難理解了。然而,這一術(shù)語在政治和社會上都有一定的影響力。它導(dǎo)致了不假思索的政治引述,而不是深思熟慮、頗具歷史見地的討論—孤獨意味著什么,孤獨為什么有可能正在興起。與其把孤獨看作不可避免之事(尤其是在老年階段),或者關(guān)注孤獨的生理效應(yīng)產(chǎn)生的原因(例如體內(nèi)荷爾蒙的變化),我們更應(yīng)該關(guān)注的是孤獨和其他生活方式之間的關(guān)聯(lián),從安慰性進食、肥胖、缺乏體能鍛煉(一個通常與孤獨密切相關(guān)的、并不神圣的三位一體),到實際操作層面的問題,例如,獨居的人可能沒有同伴提醒他服用心臟類藥物。孤獨不會無端產(chǎn)生,而是與我們精神、身體、心理健康的各個方面有著深切的關(guān)聯(lián)。孤獨是一種全身性的痛苦,這一點毋庸置疑。然而,正如本書所顯現(xiàn)的那樣,有關(guān)孤獨的故事是復(fù)雜的。 我們應(yīng)該如何定義孤獨這種人們常常掛在嘴邊、不存在反義詞的特殊狀態(tài)?瑞典林雪平大學(xué)社會與福利研究系的拉爾斯·安德松教授給出了一個有用的現(xiàn)代定義。在調(diào)查老年人和弱勢群體的健康和社會處境方面,瑞典是*開明的國家之一。他將孤獨定義為:“當(dāng)一個人感到與他人疏遠,遭受誤解,或被他人拒絕,或者(以及)缺乏適當(dāng)?shù)纳缃换锇閬黹_展他期待的活動,尤其是那些能提供社會融合感和情感親密機會的活動時,他所表現(xiàn)出的一種持久的情感困擾。”也就是說,孤獨并不等同于獨自一人的狀態(tài),盡管人們經(jīng)常會這樣誤解。孤獨是一種意識和認(rèn)知層面的疏離感,或是與有意義的他者相隔離的社會分離感。孤獨是一種情感上的匱乏,關(guān)乎一個人在世界當(dāng)中的位置。 孤獨完全是主觀的。但通過使用“UCLA孤獨量表”、依據(jù)個人的陳述,孤獨顯然也可以被客觀地測量。該量表的調(diào)查問卷要求被試者按照由“從不”到“經(jīng)常”描述他們對孤獨的感受。這份量表曾因措辭消極而遭受批評,經(jīng)歷了數(shù)次修訂,也做過一些調(diào)整,以幫助評估老年人的孤獨感。試圖將孤獨視作一種主觀體驗來捕捉必然是有問題的,部分原因是孤獨在西方依然籠罩在恥辱之中,這與孤獨和個人失敗之間的歷史聯(lián)系有關(guān)。一般推薦的干預(yù)方法包括增加與他人的接觸,無須考慮社交與有意義的社交之間的區(qū)別,也不必在意想與他人交流但因健康問題或因性格特征(如害羞)而不能的局限。 孤獨很難用主觀或客觀的方式去界定,其中另外一個原因是,它并不是一種單一的情感狀態(tài)。在本書中,我將孤獨描述為一種情感的“集群”,其中可能混雜了不同的情感,從憤怒、怨恨、悲傷,到嫉妒、羞恥、自憐。孤獨的構(gòu)成因個體的看法、經(jīng)驗、條件和環(huán)境而異。你可以同時感覺到相互沖突的幾種情感。孤獨也會根據(jù)文化因素、人的期待和欲望隨時間而變。 用這種方式描述孤獨,有助于穿越復(fù)雜的、往往相互矛盾的情感觀念的歷史。這同樣有助于解釋,為什么在迅速發(fā)展的情感史領(lǐng)域,孤獨的歷史偏偏付之闕如。孤獨的歷史對于我們理解今天的孤獨,以及孤獨如何在不同的地點、時期、文化中滋生至關(guān)重要。如果我們不想讓孤獨肆意擴散,這也是關(guān)鍵的一步。假如像對待其他情感一樣,我們將孤獨也精煉為一種人類的普遍共性,那么可能發(fā)生的一個結(jié)果就是,我們會忽視那些塑造我們情感體驗的關(guān)鍵性信念,包括個人與他人、與上帝的關(guān)系,人的能動性與欲望的關(guān)聯(lián),以及供個人經(jīng)驗扎根其中的社會期望。孤獨就變成了一種生而為人的隱患,而不是個人與他/她生存和參與的社會結(jié)構(gòu)、社會期望之間的根本脫節(jié)。 我在研究毀容和換臉手術(shù)時,被孤獨史的研究所吸引。我意識到,相較于生理差異和缺陷的經(jīng)歷,社會性的孤立和孤獨是多么普遍,又是多么難以了解:愛、憤怒和恐懼都有自己的歷史,孤獨卻沒有。有關(guān)獨居現(xiàn)象和社會經(jīng)濟結(jié)構(gòu)變化的研究表明,由于我們的社會從面對面的集體農(nóng)業(yè)社會,向城市化、匿名化社區(qū)轉(zhuǎn)變,人的孤獨感與日俱增。也有一些將孤獨與宗教聯(lián)系起來的重要研究,它們關(guān)注的是修道院生活和作為接近上帝的一種方式的獨處。更晚近的作家奧利維亞·萊恩探究了孤立與孤獨之間的區(qū)別,認(rèn)為兩者自有其創(chuàng)造性和積極意義,指出現(xiàn)代西方世界有意消除這兩種全然不同的狀態(tài)。 那么,為什么孤獨并沒有在情感史中擁有一席之地?原因之一是語言,另一個原因是情感類別的歷史建構(gòu)。孤獨并不在“六大”情感列表中;這些情感至今被普遍視為基本情感,而且往往都與我們的面部表情相關(guān)。在美國心理學(xué)家保羅·埃克曼的著作中,這六種情感分別是厭惡、悲傷、幸福、恐懼、憤怒、驚訝。也有學(xué)者認(rèn)為存在八種基本情感,它們形成了兩極對立:快樂—悲傷;憤怒—恐懼;信任—懷疑;驚訝—期望。 自20世紀(jì)90年代起,更多細(xì)致入微的情感研究方法批判了這種生物還原主義模型,包括從歷史的學(xué)科角度提出批評。這類研究認(rèn)識到,情感不是普遍存在的,而是在復(fù)雜的權(quán)力關(guān)系中,通過歷史上特定學(xué)科的透鏡發(fā)展起來的。事實上,其中一個學(xué)科—神經(jīng)科學(xué)—的*新研究表明,像“憤怒、悲傷或恐懼”這類以個體為邊界的情感概念,都是不正確的。 用巴雷特(2017)的話說,我們不必為了區(qū)分社交中可識別的情感形式(憤怒的爆發(fā)或是悲痛的事件),與一種不斷變化與轉(zhuǎn)變、難以確定的感覺狀態(tài),而將情感視作“自然之物”。處在這種狀態(tài)的并非只有孤獨,諸如“懷舊”“遺憾”等其他狀態(tài)(或概念)同樣沒有得到重視。發(fā)人深省的是,比起現(xiàn)代作家,古典理論學(xué)家的情感觀念更為細(xì)致入微。比如,亞里 士多德并沒有將情感描述成單一的純粹狀態(tài),而是“伴隨著快樂或痛苦的情感”,其中可能不僅包括“憤怒、恐懼、愉悅和愛”,還包括“信念、憎恨、渴望、競爭和同情”。古典的情感觀念比我們今天使用的要更廣泛。受液體論哲學(xué)的影響,他們對于靈魂和肉體的看法與今天的我們不同。 鑒于主題的復(fù)雜性,我覺得我們需要從歷史觀念和經(jīng)驗兩個角度,進一步去理解孤獨是什么,以及它如何在不同的人的生命歷程中留下不同的影響。與理解肥胖一樣,我們需要將孤獨理解成“文明之疾”;它是一種慢性的、病理性的狀態(tài),與我們在工業(yè)化的現(xiàn)代西方社會中的生活方式息息相關(guān)。當(dāng)然,孤獨和肥胖還有諸多相似之處。兩者都對健康服務(wù)提出了更高的要求,都與精神和身體疾病有關(guān),并且都與個人無力達成普遍流行的社會期望相關(guān)。此外,在這兩種“狀況”之下,人都被病態(tài)地禁錮在自己的邊界之內(nèi)——病態(tài)肥胖囚禁了身體,孤獨囚禁了心靈。

孤獨傳:一種現(xiàn)代情感的歷史 作者簡介

[英] 費伊??邦德??艾伯蒂(Fay Bound Alberti) 英國國家科研與創(chuàng)新署未來領(lǐng)袖學(xué)者,現(xiàn)為約克大學(xué)高級講師,研究涉及藥物、身體、性別和情感等,另有著作《心的問題:歷史、藥物與情感》《紛擾塵世:歷史與文化中的人類身體》等。

- >

回憶愛瑪儂

- >

推拿

- >

有舍有得是人生

- >

煙與鏡

- >

唐代進士錄

- >

中國歷史的瞬間

- >

名家?guī)阕x魯迅:朝花夕拾

- >

龍榆生:詞曲概論/大家小書