-

>

兩種文化之爭 戰后英國的科學、文學與文化政治

-

>

東方守藝人:在時間之外(簽名本)

-

>

易經

-

>

辛亥革命史叢刊:第12輯

-

>

(精)唐風拂檻:織物與時尚的審美游戲(花口本)

-

>

日本禪

-

>

日本墨繪

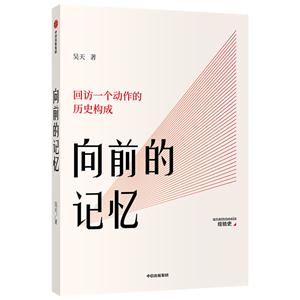

向前的記憶 本書特色

1.北京電影學院青年教師回訪一個動作的歷史構成,帶你回顧革命年代身體秩序的故事。 2,戴錦華、呂勝中、王春辰、田青等專家學者傾力推薦。 3.美術、電影、戲劇等多領域,圖文并茂地揭開那段并不久遠的記憶。

向前的記憶 內容簡介

新中國成立以來,在現代中國文化建設現場逐漸形成了一系列舞臺化的動作,這些經典動作背后與政治相關的審美秩序也油然而生。其中弓步前跨、鐵拳緊握、曲臂橫置于胸前的“向前沖”流傳甚為廣泛。向前沖等迅猛陽剛、大開大闔的動作啟發大批革命群眾自由地組合、創造,以肉身塑造的類似江山或浪潮的集體造型,妙趣橫生。任何能被稱為經典的事物,其內部的構成都不簡單。在本書中,您將看到晚清以來中國人為了救亡圖存的種種努力終究流溢充盈成身體的故事。在中國邁向現代性意義的文明轉型過程中,社會理想、軍事制度、尚武精神、民間藝術的改造等要素匯集在現代中國人的身體意識中。當重新被召喚出來的沉重而雄渾的肉身點滴澆灌著舞臺與圖像,凝固在動作里的是中國人面對屈辱歷史的斗爭經驗和建設未來理想世界的政治秩序想象。這些歷史的經驗、個體的經驗共同組成了我們稱之為中國社會主義文藝的對象。疑問隨之而來,我們該如何回望并不久遠的過往?

向前的記憶 目錄

總序

推薦序 凝固的沖動

導 論 在顛倒中成為經典

**章 20 世紀 60 年代的經典動作

人民江山和革命浪潮

國家工程《東方紅》

作為前史的“大批判”

第二章 軍事制度與尚武的身體

民族命運與碎片化身體

戰術動作儀禮化

晚清新軍改革引進的軍事制度

軍隊的雙重政治化

第三章 革命武裝斗爭全面進入文藝

紅軍時期的文化宣傳政策

民族危機下的文化共同體意識

文藝主體的浮現

第四章 隱藏的身體秩序

國家需要你

沖鋒

領袖、旗幟、正義與真理

如幽靈之手

第五章 革命隊伍中的扮演

身體秩序與崇高審美的建構

沉淀在身體之外的苦難

英雄歸隱

第六章 身體的散落與聚合

從苦難到歡樂

女性農民與國家人格化

群像與對物的崇拜

第七章 身體中的歷史與當下

革命!革命!革命!

再議“政治美學”

現場和縱深

時代、符號與意義

向前的記憶 節選

導論 在顛倒中成為經典 我始終不能確認的是,我們這一批20世紀 80年代中后期出生的人,是中華人民共和國的第幾代社會主義接班人。至少在同齡人心中,紅領巾是光榮、先進的象征,也是革命先烈用鮮血染成的國旗一角。但有一點很清楚,小學之后,除了晚餐時段,我們在日常交流中已甚少聽到“社會主義”一詞。直到中考臨近,一代人開蒙之初的經驗和回憶才又被喚醒—我國是一個社會主義發展中國家。馬克思、列寧、毛澤東、鐮刀、錘子、紅五星等,共同構成了我對社會主義*初級的理解,這些概念與形象成為現實的視覺體驗中的碎片。種種事實的間離都使我困惑,我的確不能認為我理解了社會主義的意義。雖然課本中的生產資料、生產關系的論述非常精確、通俗,可它們對我們共同的生活產生了怎樣的影響?當時的我必定是懵懂無知的少年。 成長不僅讓我們擁有經驗和記憶,還讓我們擁有大量分泌的激素。懵懂少年開始為轉型叛逆青年做生理和心理上的準備。此時,政治課本還在宣講著資本主義的*高階段是帝國主義,社會主義的*終目標是建成生產力高度發達、按需分配的共產主義社會。而我們偉大的祖國正處于如此偉大而關鍵的歷史進程—中國特色社會主義初級階段。這意味著今日中國的經驗必將為未來人類文明所借鑒。我在小學時,聽到這樣激昂的話語,我的內心無比驕傲。但21 世紀初的那堂思想政治課引發了課堂騷動。時至今日,我也找不到合理的理由來解釋自己為什么會嘀咕。中學畢業后,同學們考學參軍、南下打工、歸鄉務農,再也沒有機會共同討論社會主義國家的基本性質了。那堂中學的思想政治課讓我明白,有一種現象我們不得不接受。民間社會話語習慣以及與之對應的情緒反映出,至少1990 年以來,普通中國人對社會主義的概念很迷茫、很困惑。同時,這種困惑牽扯了太多對社會現實與歷史敘事的情緒。至少,我不能回避這種龐大到足以籠罩所有中國人的困惑,就如同我不能否認,我之所以關注新中國文藝符號、戲曲動作、組合秩序等現象或話題,是因為家庭。我的父母都是文藝工作者,他們曾經秉持“文藝為工農兵群眾服務”的原則,深入田間地頭,為農民帶去文化的滋養。而他們身上背負的“文藝工作者”稱號久遠得可以追溯到延安時代。我很小就知道他們曾經的工作單位以開國領袖的名字命名—毛澤東思想文藝宣傳隊。1977 年,全國的宣傳隊都予以撤銷轉制,人員分流至文化館、文聯、協會、影劇院、各單位宣傳組。父母也與他們的“戰友”各奔東西。每當他們聚會時,幾十位曾經或現役的文藝骨干都會翻出40 年前的老照片。照片里的年輕人挺拔俊俏、面容堅毅。奇特的是,無論是舞臺劇照還是生活留影,只要人一多,或結合了具體的政治符號、道具,他們的身體語言和整體造型就會變得趣味橫生,仿佛某種秩序、文化習慣在安排他們的身體擺出各種各樣的造型。 其中,幾個動作和舞臺角色頻繁出現。比如,扮演大無畏革命戰士,橫臂握拳于胸前的“向前沖”;模仿革命領袖毛澤東,高舉手臂并向著前方遠大理想招手,指引方向的“領導者”;扮演領袖擁護者、革命隊伍骨干,拱衛著領袖并高舉紅旗的“紅旗手”;扮演革命隊伍中的政治思想工作者,向后招呼革命戰士們繼續前仆后繼的“呼喊者”;等等。這些“角色”會擺成一個三角形的造型,既像奔流向前的革命浪潮,也像聳立的山峰。父輩們看到老照片時會惆悵、感慨,陷入回憶, 尤其在越來越多的浪潮、山峰中的革命同志無法出席聚會的時候。真摯的情感源自父輩們的青春,它穿越了歷史與政治的雙重謎障,讓我們去思考這些動作背后被稱為“社會主義建設時期文藝”的價值觀。無論我們對那個時代的意識形態、社會現象有多少意見、牢騷,這些動作依舊是那個時代的代表、符號,甚至以“經典”來命名也不為過。家中仍存有多本20 世紀70 年代的樣板戲、宣傳畫畫冊。出版社名號都以人民開頭,還不帶省份。可見“向前沖”等動作、造型不只是地區性的、單一的傳播。時至今日,每年春晚或國家節日的晚會、軍隊題材的歌舞節目中,仍會出現這套集體造型。它們還延續著,只不過不復當年全民參與的盛況,有些褪色罷了。動作中的身體語言和秩序意識所凝固的是曾經中國人追求改革國家、民族命運的呼聲,它們*終被還原到每個中國人的身體中。時間遮蔽了很多因素,我們從動作中看到的是層次豐富的經驗世界。每一層的話題似乎都可以觸及,但每一次切入的角度導致的思辨差異使我們更難妄下定義。也許只是因為年歷換了四五十本,我們對這些動作、造型的法度與秩序的討論會摻雜著對今日社會現狀的顧慮與思考。 今天的現象大概由多個層次累積而成。20 世紀70 年代末,樣板戲消失了;民族風格的裝飾性繪畫里出現了無傷大雅的女人身體,它被展示在首都國際機場;電影中的男女主角開始穿喇叭褲、戴墨鏡,談戀愛、接吻;港臺音樂不再被定義為“靡靡之音”;可樂、啤酒也開始進入生活細微處,不再是腐朽的資本主義生活方式的符號。生活方式發生改變后,被我們命名為“社會主義建設時期文藝”的各式文藝形式顯得有些尷尬。自1980 年以來,官方文藝界逐漸淡漠了類似字眼,目前的通行辦法是以時間線索統攝新中國成立以來的各個時期的文藝現象。事實上,不只是我們這一代青年困惑于人類理念中*美好的社會制度。或許再過些許年月,我們也能如今日看待20 世紀60 年代的左翼平權運動、世界革命那樣,冷靜面對20 世紀90 年代甚囂塵上的歷史終結論和自由主義獲得冷戰勝利的結果。屆時,我們必會碰撞出新的思想火花。 如今,以近現代中國史的立場、文藝的角度觀察新中國立國之初, 我們會發現當時的文藝理念是*時尚的文化思潮。它風卷殘云般地對所有文人雅趣、民間藝術進行了大刀闊斧的文藝改造。當時中國人篤定地認為這就是未來更進步的文化發展方向。可這一切隨著蘇聯成為歷史名詞、中國出現市場經濟改革被扭轉。85 新潮、后89 藝術現象后,藝術江湖上出現了揶揄新中國歷史上的經典文藝作品、解構新中國成立初期三十年新文化符號的“玩世現實主義”作品,這類作品在藝術市場上風生水起,也進入了當代主流中國藝術史研究的視野。于是在這種藝術史觀之下,代表新中國成立初期文化建設成果的“社會主義文藝”被人為地安放在“現代藝術”“當代藝術”的對立結構中。它們之間仿佛沒有歷史性的揚棄和傳承,卻在當下孤零零地成了一對反義詞。 反義詞何以成為經典?當我們逐漸接受社會主義建設時期文藝與現代主義藝術互為反義詞之時,就意味著我們認為兩方之中必有一方帶有正面積極的意義,而另一方總會帶有鄙夷、負面的看法。我們當然會懷著崇敬的心情面對經典,無論經典是文獻古籍還是藝術作品,抑或僅僅是一種樣式。尤其當改革開放改變了中國的經濟制度,宣告中國人的生活向著更西方現代性意義上的先進與時尚潮流轉變時,我們這一代青年作為轉變過程的親歷者,從情感上會特別留意轉變之前的時代所保存的獨特文化印記。在這些印記中,現代中國人劃分的中國歷史經驗的層次便被顯現出來。水墨形式與書畫傳統昭示了古典中國文人階層的精神世界的博大精深。與廟堂藕斷絲連的民間藝術暗示中國作為文明國家的多元包容,也是更古老的朝野互動話題在當下的重現。近現代以來的“新文化”被解讀為中國人面對西方現代性的復雜態度。即便新文化運動發生在自身發展的維度中,學者們仍習慣以1949 年為節點劃分理念中的歷史中國與現實中的現代中國。當人們以斷代史的方法回溯自然而然的文化演變歷程時,人們習慣在昨日故紙中搜尋原因,又把這個被逆推出來的、不知是因是果的論斷安放在合適的位置上。20 世紀的中國新文化是中國百年革命的特殊產物,是中國人應對三千年未有之大變局的應急措施。它與舊有的古典傳統分裂,其后的文化建設也要與它切割。這是多么宏大而又特殊的局面,而如果我們僅將之歸位于線性的歷史線索中,那么我們很難從其復雜的格局中抽離出富有營養的問題,補充至今日中國文化建設的問題意識中。

向前的記憶 作者簡介

吳天,1986年生于湖南永州。藝術家,中央美術學院博士,現任教于北京電影學院動畫學院漫畫專業,從事藝術創作與學術寫作。主要關注并研究傳統語言轉換、現代中國大眾文化、實驗影像與媒體藝術領域。

- >

伊索寓言-世界文學名著典藏-全譯本

- >

月亮與六便士

- >

史學評論

- >

詩經-先民的歌唱

- >

巴金-再思錄

- >

新文學天穹兩巨星--魯迅與胡適/紅燭學術叢書(紅燭學術叢書)

- >

我與地壇

- >

大紅狗在馬戲團-大紅狗克里弗-助人