-

>

清通鑒(全四冊(cè))(精裝)

-

>

明通鑒(全三冊(cè))(精裝)

-

>

跨太平洋的華人改良與革命 1898-1918

-

>

天有二日(簽名鈐印特裝本)

-

>

歐洲至暗時(shí)刻(1878-1923):一戰(zhàn)為何爆發(fā)及戰(zhàn)后如何重建

-

>

(精裝)奧托·馮· 俾斯麥與德意志帝國建立

-

>

華文全球史:中國文脈

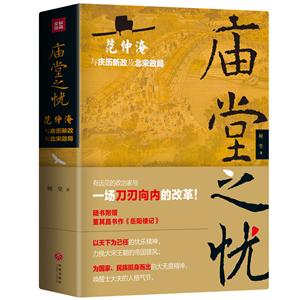

廟堂之憂 : 范仲淹與慶歷新政及北宋政局 版權(quán)信息

- ISBN:9787545555165

- 條形碼:9787545555165 ; 978-7-5455-5516-5

- 裝幀:簡裝本

- 冊(cè)數(shù):暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>>

廟堂之憂 : 范仲淹與慶歷新政及北宋政局 本書特色

★文學(xué)筆法展現(xiàn)范仲淹 “以天下為己任”的精神世界以及他傳奇的一生。 重點(diǎn)揭示、分析了其政治生涯,探尋其以天下為己任的憂樂精神,為國家、民族挺身而出的大無畏精神形成、發(fā)展的思想動(dòng)因,從而揭示中國士大夫階層的人格氣節(jié)、治國齊家平天下的歷史使命感的精神來源。而范仲淹精神正是中國現(xiàn)階段的改革特別需要的,我們需要學(xué)習(xí)、借鑒和發(fā)揚(yáng)。

★這不僅是一本歷史人物傳記,更是一本君臣共治國家治理模式的解密之書。 慶歷新政是北宋歷史上*濃墨重彩的一筆。本書用海量史料講述這場刀刃向內(nèi)的改革的來龍去脈,力圖從宏大的歷史視野,用傳神歷史的細(xì)節(jié),還原范仲淹及其所在的士大夫階層是如何與統(tǒng)治者實(shí)現(xiàn)君臣共治的國家治理模式,又是如何用精神和行動(dòng)影響大宋王朝的命運(yùn),乃至整個(gè)中國歷史的走向。

★ 抽絲剝繭,探尋北宋獨(dú)特的軍事制度,和你聊聊宋、遼、西夏“新三國”時(shí)代的外交、軍事始末! 為何在經(jīng)濟(jì)、文化上一騎絕塵的大宋王朝在對(duì)外戰(zhàn)爭中卻屢吃敗仗,不得不用金錢換和平?本書不僅深度剖析了北宋獨(dú)特的軍事制度,還精彩再現(xiàn)了三國之間驚險(xiǎn)激烈的戰(zhàn)爭實(shí)況,唇槍舌劍的外交風(fēng)云。

★范仲淹手跡+精美宋畫插圖,隨書贈(zèng)董其昌書作《岳陽樓記》長卷。 書附多幅范仲淹等一大批宋朝士大夫的書法、繪畫作品,以及反映當(dāng)時(shí)自然、社會(huì)風(fēng)貌的精美宋畫。更隨書贈(zèng)送明代大書法家董其昌書作《岳陽樓記》,一紙?jiān)谑郑p重享受——領(lǐng)略《岳陽樓記》的文字之美、精神之美!

廟堂之憂 : 范仲淹與慶歷新政及北宋政局 內(nèi)容簡介

本書主線是講述范仲淹傳奇的一生,重點(diǎn)再現(xiàn)了范仲淹近三十年政治生涯的三個(gè)階段:**階段(1028—1038),政壇三起三落。他曾因直言上書、被人誣陷勾結(jié)朋黨,三次被貶,但他從不在意個(gè)人得失,所到之處,不僅繼續(xù)向朝廷提出各種改革意見,還一心一意為人民做實(shí)事。第二階段(1038—1043),御守邊疆。1038年,西夏元昊登上王位,隨即發(fā)動(dòng)了對(duì)大宋王朝的大規(guī)模軍事行動(dòng)。西北邊境壓力陡增,范仲淹被重新啟用,負(fù)責(zé)西北軍政事務(wù)。他到任后,采取了一系列行動(dòng):進(jìn)行兵制改革,提升軍隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力,團(tuán)結(jié)羌、吐蕃等一切可以團(tuán)結(jié)的力量,加固城防、修建城堡,從而保證了西北邊疆的穩(wěn)定。第三階段:慶歷新政(1043—1045)。1043年,西方邊事稍寧,仁宗又將范仲淹召回京師,著手清除弊政的改革——慶歷新政。范仲淹陸續(xù)提出了《答手詔條陳十事》等改革意見,涉及政治、經(jīng)濟(jì)、軍事、教育、科舉等領(lǐng)域。當(dāng)改革生現(xiàn)成效之時(shí),以范仲淹為首的改革派被扣上了朋黨的大帽子,改革很快被叫停,范仲淹再次被貶到地方,直至去世。 范仲淹布衣時(shí)為名士,在州縣為能吏,在書院為嚴(yán)師,在邊疆為名將,在朝廷又為良相,如此全能又完美,他是如何做到的?本書用優(yōu)美的散文筆法,生動(dòng)感人的歷史細(xì)節(jié),帶入感十足的故事情節(jié)、人物對(duì)話,360度全方位立體呈現(xiàn)一個(gè)人格獨(dú)立、文武雙全又充滿家國情懷的范仲淹。

本書在敘事過程中還穿插講述了北宋的官僚體系以及這些體系背后蘊(yùn)藏的中國傳統(tǒng)政治理念,講清了北宋君臣共治的國家治理模式的來龍去脈,從而解答了慶歷新政為何會(huì)從挽救國家于危亡的改革走向意氣和任性,并*終陷入政治紛爭的。另外,本書也講述了宋、遼、西夏三國間的外交、軍事始末,介紹了北宋獨(dú)特的軍事制度,從而讓讀者明白北宋軍事孱弱的癥結(jié)所在。

廟堂之憂 : 范仲淹與慶歷新政及北宋政局 目錄

目??錄

**章??山深自有道??..........??1

第二章??君子何所憂??..........??91

第三章??誰將補(bǔ)天裂??..........??171

第四章??云帆難濟(jì)海??..........??269

第五章??所不朽者萬世心??..........??347

廟堂之憂 : 范仲淹與慶歷新政及北宋政局 節(jié)選

**章

山深自有道 ????任何一個(gè)時(shí)代,追逐名利的人必然是多數(shù),這是人的本性,只要不侵害他人、不危害國家,都可以理解。但是如果能夠面對(duì)高官厚祿而不為所動(dòng)的人連一個(gè)都沒有,或者社會(huì)的時(shí)尚是恥于清貧甚至嘲笑孤高,那么這個(gè)時(shí)代必然是極端功利的時(shí)代。 1

山水能夠洗去人們心中的煩憂。

這是北宋仁宗景祐元年(1034)的六月。自去年十二月被貶出京城、今年四月到睦州任知州以來,范仲淹**次有了超然物外、心曠神怡的感覺。

小船于清晨的卯時(shí)從睦州的治所建德縣出發(fā),在新安江上順流而下。去往桐廬縣的五十多里水路,只用了一個(gè)多時(shí)辰。

大約剛出建德界時(shí),輕蒙的細(xì)雨倏然而降,一路與小船伴行,待到桐廬的江岸映入眼簾時(shí),卻又飄然而去。三三兩兩的竹篷漁船在開闊的江面隨波搖動(dòng),幾只鷺鷥縮著長頸靜靜地看著其他同伴爭搶嘴里的魚,并向主人報(bào)功。漁夫們大多在收取昨天夜里布下的漁網(wǎng),網(wǎng)中那些將將露出水面的大魚小魚在跳躍中向辛勤的漁夫們展現(xiàn)晨曦里醉人的鱗光。唐朝詩人張志和曾這樣描述:“西塞山前白鷺飛,桃花流水鱖魚肥。青箬笠,綠蓑衣,斜風(fēng)細(xì)雨不須歸。”詩源自生活,那些捕捉到生活點(diǎn)滴、感悟自生活喜憂并將它們用優(yōu)美而有韻律的文字記錄下來的人,就是我們所說的詩人。

新安江自歙州黃山山脈發(fā)源,一路東流,在浙西進(jìn)入睦州的桐廬界內(nèi),更名富春江,東行至蕭山聞家堰,再更名錢塘江,直至入海。千里之江,*美富春。范仲淹佇立船頭,全身心沉浸在這青山綠水之中。

遙望前方,淡霧滿江。兩岸青山丘陵起伏,無百尺高崖之險(xiǎn),有花錦碧玉之秀。江鷗掠過在水面上悠閑覓食的野鴨,直插入云;江霧在半山腰依山形曲繞,隨風(fēng)徘徊。近江翠竹外,遠(yuǎn)山青松里,斫斫的伐木聲剛剛停歇,樵夫的喊山聲緊接而起。

這種仙境般的山水,當(dāng)有不凡之人徜徉其間。若非飄然似仙、沁人心脾之佳麗,則必為博古通今、冷眼紅塵的隱者。屈原的《九歌》唱道:“若有人兮山之阿,被薜荔兮帶女羅。既含睇兮又宜笑,子慕予兮善窈窕。”不知他詠頌的是窈窕佳人,還是高潔之士?

此行是范仲淹到睦州之后的**次出行,但意不在追慕什么佳人,而是要尋訪一位已經(jīng)作古千年的高士之遺風(fēng)。這位高士名叫嚴(yán)光,字子陵,東漢初年人。

嚴(yán)光是東漢開國之主光武帝劉秀的同窗好友。西漢滅亡后、東漢建立前的王莽天鳳年間,年少時(shí)即有博學(xué)之名的嚴(yán)光游學(xué)到了京城長安,與當(dāng)時(shí)在長安求學(xué)的劉秀相識(shí)、相知。劉秀讀書,重在通達(dá)大義,不拘字句小節(jié),而嚴(yán)光則皓首窮經(jīng),務(wù)求甚解,且博覽群書,學(xué)識(shí)淵博,因此深得劉秀的敬重。后來二人分別,嚴(yán)光繼續(xù)他的游學(xué)之路,而劉秀則起兵推翻王莽的新朝,登基稱帝,恢復(fù)漢室,建立了東漢政權(quán)。

東漢建立之初,天下滿目瘡痍,百廢待舉。劉秀思賢若渴,想起了嚴(yán)光,于是派人尋訪,*終找到了隱居的他。但是幾次派人攜帶重禮請(qǐng)嚴(yán)光出山,都被嚴(yán)光拒絕。

劉秀的使臣第三次見到嚴(yán)光時(shí),帶來了光武帝的親筆信。這封流傳后世的《與嚴(yán)子陵書》字句不多,卻情真意切:“雖然自古以來,有大作為的君主,必有召請(qǐng)不到的賢臣,可是朕怎么敢以子陵為臣子呢?只是大業(yè)剛定,百廢待舉,我治國之艱難如同在春天徒步行走于黃河的薄冰之上。當(dāng)年綺里先生都不輕看高祖皇帝,難道子陵就輕看朕嗎?”

信中所提“綺里不少高皇”之事,是一個(gè)略帶傳奇色彩的故事。

秦朝末年,綺里先生與東園公、甪里先生、夏黃公四位著名學(xué)者都是秦朝的博士官。漢朝建立后,他們不愿出仕,多次謝絕漢高祖劉邦的聘請(qǐng),長期隱居在商山,人稱“商山四皓”。高祖劉邦見太子劉盈天生懦弱,而次子趙王如意聰明過人,就有廢劉盈而立如意的念頭。一天,高祖到太子宮中飲宴,見太子背后站著四位白發(fā)蒼蒼的老人,一問方知是屢聘不出的商山四皓。如此高人不愿出仕,卻俯首甘為太子的賓客,這讓劉邦心中驚異不已,認(rèn)為太子羽翼已成,于是打消了廢黜劉盈的念頭。光武帝劉秀將嚴(yán)光比作綺里季,既是稱贊嚴(yán)光才華如綺里季,也表達(dá)了他對(duì)嚴(yán)光的敬重如同高祖對(duì)綺里先生之意,更委婉地希望嚴(yán)光不要讓自己如同高祖一般因賢士久召不來而深懷遺憾。

嚴(yán)光推辭不過,于是來到京城洛陽。劉秀當(dāng)即把他接進(jìn)宮中,談古論今,晚上則留嚴(yán)光在宮中,同榻而臥,一如舊時(shí)之誼。

次日,主管天文的太史令奏報(bào):臣昨夜觀察天象,見有客星侵犯帝座星。

宇宙天象中客星侵犯帝座星的星象,對(duì)應(yīng)在人世間,就是皇帝遭遇外來危險(xiǎn)的征兆。光武帝聞?wù)f大笑道:“是昨夜朕邀子陵同榻而眠,子陵夜半熟睡時(shí)將一腿橫在朕的胸口,僅此而已。”

不久,光武帝任命嚴(yán)光為諫議大夫,但嚴(yán)光無意于官場,堅(jiān)辭不就,*終離開京城回到南方,隱居于富春江畔,耕讀垂釣,終老林泉。

如今范仲淹腳下的這片坐落于桐廬縣旁富春江北岸的小土平臺(tái),就是當(dāng)年嚴(yán)光先生的垂釣之處。大約一畝地見方的高臺(tái),半是葭葦,更有無名的野花星羅棋布。如果不說,幾乎沒有人會(huì)將這個(gè)釣臺(tái)同千年之前一位著名皇帝與一位著名隱士的那一段交往聯(lián)系起來,更不必說能夠引發(fā)面對(duì)江山憶古人的感懷了。

古往今來,有才華的人,做大官、留顯名的居多,自甘清貧、不求名利的是少數(shù)。即便是嚴(yán)子陵的事跡,人們傳頌的是光武帝的禮賢下士,羨慕的是嚴(yán)光的無上榮光,慨嘆的是自己的懷才不遇。而他的事跡所反映的獨(dú)立的人格、高尚的道德,卻漸漸被淡忘。

任何一個(gè)時(shí)代,追逐名利的人必然是多數(shù),這是人的本性,只要不侵害他人、不危害國家,都可以理解。但是如果能夠面對(duì)高官厚祿而不為所動(dòng)的人連一個(gè)都沒有,或者社會(huì)的時(shí)尚是恥于清貧甚至嘲笑孤高,那么這個(gè)時(shí)代必然是極端功利的時(shí)代。極端功利的結(jié)果,是不知廉恥。不知廉恥的結(jié)果,是社會(huì)的又一次動(dòng)蕩、民生的又一次摧殘,甚至是政權(quán)的又一次更迭。

范仲淹靜靜地站在釣臺(tái)上,望著江流無聲地向東而去。

他一生敬佩嚴(yán)光。子陵先生面對(duì)功名,沒有一絲心動(dòng),飄然而去。那種心靜如水的境界,那種我自孤獨(dú)的瀟灑,沒有幾個(gè)人能做到。上古的隱士許由聽到帝堯想禪位給他的話,飛奔到河邊濯洗耳朵,以示不為功名所污,但這只是傳說而已。嚴(yán)光是現(xiàn)實(shí)中的許由。

但是,他又不能效仿嚴(yán)光。如果人人都懷才而隱,那么誰來報(bào)效國家、安濟(jì)蒼生呢?

嚴(yán)光的精神,在于淡泊名利而不是如浮云自歡。以出世之心,做入世之事。孟子說過:讀書做人,應(yīng)當(dāng)窮則獨(dú)善其身,達(dá)則兼濟(jì)天下。什么是達(dá)?為官從政,身在高位,就是達(dá)。這個(gè)時(shí)候,應(yīng)當(dāng)盡自己之所能,為國為民做些好事。什么是窮?宦海沉浮之中,難免遭遇爭權(quán)奪利之人、爭名奪譽(yù)之事,一旦遭受謗訕挫折,貶官削職或賦閑無事,即為窮。這個(gè)時(shí)候,盡量做到不悲不戚、豁達(dá)無怨。寄情山水之際,還能關(guān)注國家的興盛、感悟人生的道理;飲酒垂釣之余,還能讀一些圣賢詩書、教幾個(gè)懵懂少年。

當(dāng)然,這些都是難以達(dá)到的境界。如果人人都能做到,現(xiàn)實(shí)中就不會(huì)有那么多以升官發(fā)財(cái)為人生主要目標(biāo)、以夤緣鉆營為主要手段而混跡官場的人了。

范仲淹自己又能不能做到呢?

2

自大中祥符七年(1014)進(jìn)士及第至今二十年,范仲淹在仕途上已經(jīng)經(jīng)歷了兩起兩落。

**次起落,是天圣七年(1029)的事。

就在天圣六年(1028),擔(dān)任南京(今河南商丘)留守的朝廷重臣晏殊向朝廷推薦范仲淹擔(dān)任秘閣校理,使范仲淹躋身館職之列。

秘閣校理品級(jí)不高,主要職責(zé)是朝廷文書和史籍的校對(duì),但卻是人人羨慕的職務(wù)。秘閣和史館、昭文館、集賢院,是皇帝重要的文秘和編史機(jī)構(gòu),是朝廷培養(yǎng)人才的重要之地。秘閣的校理官和其他三館院的直館、直院、修撰、檢討等官統(tǒng)稱館職。一旦擔(dān)任館職,即被天下士人視為有德行、有名望的“清流”。他們是朝廷未來的棟梁。

南京留守晏殊是南京應(yīng)天府的長官。晏殊是著名才子,七歲就能寫出優(yōu)美的文章。十四歲那年,知州將他作為神童推薦給朝廷。當(dāng)年十一月,恰逢皇帝考試全國進(jìn)士。進(jìn)士是已經(jīng)通過尚書省禮部考試的人,他們還需要接受殿試即皇帝的親自考試,殿試及格者被授予進(jìn)士及第或進(jìn)士出身的身份,這才算*終登科,步入天下士人心目中為官從政的正道。當(dāng)時(shí),真宗皇帝讓晏殊同一千多名全國各地的進(jìn)士一起參加殿試,十四歲的他氣定神閑,援筆立就,震驚朝廷。其中有一道試題下達(dá)之后,晏殊稟告:“此題晏殊以前曾經(jīng)做過,還請(qǐng)陛下另行出題。”真宗皇帝十分喜愛他的才華和誠實(shí),當(dāng)即賜予他同進(jìn)士出身,即相當(dāng)于進(jìn)士出身之意。因他年紀(jì)尚小,又讓他在秘閣繼續(xù)讀書。少年即得天子知遇,使晏殊后來在仕途上一帆風(fēng)順。晏殊的才華充分體現(xiàn)在他的詩詞上。他是宋詞婉約派的領(lǐng)袖人物之一,有許多膾炙人口的佳作。千古傳誦的名句“無可奈何花落去,似曾相識(shí)燕歸來”即出于他的手筆。

廟堂之憂 : 范仲淹與慶歷新政及北宋政局 作者簡介

鮑堅(jiān),福建省永泰縣人,中國作家協(xié)會(huì)會(huì)員,現(xiàn)為中華文學(xué)基金會(huì)副理事長兼秘書長、中國作家出版集團(tuán)管委會(huì)副主任。出版長篇小說《清風(fēng)有骨》、散文集《無非世事》,發(fā)表長篇小說《俯仰之間》。

- >

伯納黛特,你要去哪(2021新版)

- >

經(jīng)典常談

- >

李白與唐代文化

- >

小考拉的故事-套裝共3冊(cè)

- >

巴金-再思錄

- >

羅庸西南聯(lián)大授課錄

- >

龍榆生:詞曲概論/大家小書

- >

詩經(jīng)-先民的歌唱