-

>

兩種文化之爭 戰后英國的科學、文學與文化政治

-

>

東方守藝人:在時間之外(簽名本)

-

>

易經

-

>

辛亥革命史叢刊:第12輯

-

>

(精)唐風拂檻:織物與時尚的審美游戲(花口本)

-

>

日本禪

-

>

日本墨繪

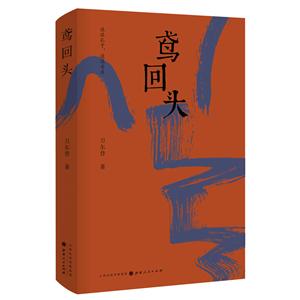

鳶回頭 本書特色

◎《鳶回頭》是刀爾登的全新散文集,犀利暢快,識見敏銳,解讀古典思想的偉大之處和缺陷所在。 ◎刀爾登——李零、劉瑜、繆哲、孫郁、止庵、張鳴等名家青睞有加的作者。 ◎談談孔子,談談老莊:孔子的思想怎樣被劫持甚至瓦解?《莊子》中散發出何種獨特的光輝?《老子》有什么迷人之處和破綻?

◎裝幀設計內封+外封,外封用紙為藝術柔感高白竹絲紋,具有獨特質感;內文用紙為瑞典輕型紙,紙張輕盈柔軟且不傷眼,適宜閱讀。

鳶回頭 內容簡介

先秦諸子面對的是一個荊棘遍地的時代。他們要變革自己所處的社會,變革不成,才退而著書立說。一批未能改造自己所處時代的智者,會知道如何使未來世界更好嗎?今天的人們應當以何種姿態面對經典?

本書中,作者依據伴隨著歷史感的閱讀方式,以不拘泥于傳統闡釋的自由態度,解讀《論語》《老子》《莊子》等經典,展現孔子等古典思想家的精神世界。作者以獨到眼光闡述了對儒家、道家經典中一系列核心理念的認知,更展現出一種從文本中探尋真相的努力:揭開歷目前種種誤讀或曲解對經典的遮蔽,以真性情讀出古典思想的真義。

書中暢談古人的生命態度,評點傳統格言的可貴或虛妄之處,縱論經典的價值與生命力……興之所至,率性而談,犀利睿智且不乏幽默,展現出一種面對古典思想世界的獨特姿態。

鳶回頭 目錄

前??言 / 01

孔子:美好社會的向往者

我們在讀什么? / 003

要不要讓孩子讀《論語》? / 010

世有孔子 / 018

無邪不成詩 / 026

格言的網羅 / 034

知識的重負 / 042

走出森林 / 050

見不見南子,這是個問題 / 058

“不仕無義”? / 067

未聞之道 / 075

衛國故事 / 084

毋??意 / 093

毋??必 / 101

零錢與枝葉 / 109

老子:構建抽象世界的抵抗者

世界的起點,還是思維的終點? / 119

老子與皇帝 / 127

莊子:有哲人氣質的幻想家

莊子的起點 / 139

鯤鵬、鷦鷯、蝴蝶 / 147

從《胠篋》說起 / 155

卻??曲 / 163

生不如死? / 171

問題與解答 / 179

逸民與遺民 / 187

游??俎 / 195

結語:讀與不讀,懂與不懂 / 202

鳶回頭 節選

格言的網羅

一個朋友新近讀了《論語》,對我談了兩個印象。**,讀過之后,合上眼睛,腦中浮現出的孔子,是個智者,是個好人,就是愛臧否人物,話很多。第二,他發現原先自己早知的許多箴言成語,都是從《論語》里來的,很是佩服,卻同時覺得孔子對人對己有時過于嚴厲。

我很贊賞他的“合上眼睛”想象——一個無法被想象的他人,不過是些事跡和言語的集湊,沒辦法成為玩味的對象。我讀過老子的書,而完全想象不出來他是個什么樣的人,沒有身影,沒有體溫,比柴郡貓還少一張臉。《論語》所記有點雜七雜八,在我看來這是這本小書的美好之處,使孔子成為可想象的。比如,我正在馬路上挖一個陷阱,一回頭,無所不在的他老人家正如獲至寶地瞧著,我能猜想他會發表什么意見——不是我會猜得對,而是有的可猜。

孔子話多嗎?不好說。孔子是教師,想必話不會少,“不言之教”或當頭棒喝教學法縱然高明,卻不是他的方針。但僅從《論語》或他書所記,還看不出他是個愛嘮叨的人。如果說“話多”指的是對各種事情都有話說,都要發表意見,那他誠然話多,卻不是因為他是那個時代*有見識的人,而是他把自己當普通人看——我們普通人,不會限制自己輕率地發表意見,特別是私下里,揀起來就說唄,反正沒人記錄。

孔子知道弟子會記錄他的話,只是沒料到會傳諸萬世,沒料到自己的很多話被后人奉為金科玉律。不然,我敢打賭,他在發表某些評論時會小心些,對適用范圍做出限制,或告訴弟子“這個就不要記了”,或“你可以錄音,但發表前我要審查”,等等。

等到他的話成為格言,他已經管不著了。《論語》里孔子說的話,成為格言的,至少上百條。以下大致歸類一下,只揀那些流傳*廣、咱們*熟悉的話來做例子。

**類是對社會現象或人的品質的觀察以及總結,如“巧言令色,鮮矣仁”“人而無信,不知其可也”“君子喻于義,小人喻于利”“朽木不可雕也,糞土之墻不可圬也”“聽其言而觀其行”“三人行,必有我師”“君子坦蕩蕩,小人長戚戚”“文質彬彬,然后君子”“君子之德風,小人之德草。草上之風,必偃”“知者樂水,仁者樂山”“君子固窮,小人窮斯濫矣”“天下有道,則庶人不議”。

第二類是精練的道理,如“自古皆有死,民無信不立”“三軍可奪帥也,匹夫不可奪志也”“溫故而知新,可以為師矣”“不憤不啟,不悱不發”“民可使由之,不可使知之”“學而不思則罔,思而不學則殆”“歲寒,然后知松柏之后凋也”“名不正,則言不順,言不順,則事不成”“人無遠慮,必有近憂”“君子求諸己,小人求諸人”“君子憂道不憂貧”“不患寡而患不均,不患貧而患不安”“既來之,則安之”。

第三類,也是*可斟酌的一類,是立身的信條或道德戒律,如“不義而富且貴,于我如浮云”“父母在,不遠游,游必有方”“見賢思齊焉,見不賢而內自省也”“不在其位,不謀其政”“君子成人之美,不成人之惡”“敏而好學,不恥下問”“學而不厭,誨人不倦”“食無求飽,居無求安”“成事不說,遂事不諫,既往不咎”“非禮勿視,非禮勿聽,非禮勿言,非禮勿動”“以直報怨,以德報德”“不患人之不己知,患其不能也”“不怨天,不尤人”“小不忍則亂大謀”“道不同,不相為謀”“當仁不讓于師”“己所不欲,勿施于人”。(這里聲明一下:此處只說《論語》中孔子的言行。至于《論語》里其他人的話,不會專門討論。孔子的話,其他書中也有流傳,只是可信程度,以及文本的存真程度,不及《論語》,而且為了偷懶省事,對先秦書或西漢的載記,包括新近出土的文本,很少涉及,至于緯書及后世的書里跳出來的孔子語,更不采納。)

格言(箴言、名言、警句、諺語、座右銘、成語等),是人類傳遞經驗和智慧的一條捷徑。有人提出格言的*小集概念,指的是在一個語言體中,有哪些格言,是每一個成年人都知道的。做過一些統計,得到的數字很可觀,有好幾百條(我只記得一個數字,在俄語里,格言的*小集是800條)。也就是說,我們每個人都熟知一大批格言,這些格言塑造認知,影響我們對事務的反應、對他人的判斷,也影響著我們的思維和表達。不管自覺還是不自覺,樂意還是不樂意,我們接受、傳遞格言,享受格言對判斷的負擔的減省,也苦惱于格言偶爾帶來的大小麻煩。我還沒提人們熱衷于創造格言呢,比較明顯的是當今網絡時代,誰要是發明一句俏皮話,給傳誦開來,沒有不高興的(至于傳誦多久,能否成為后世的格言,那是另一個問題)。

多數格言,來源不明,所以我們通常的印象是,它們是“集體的創作”。我們會想,“天上蘑菇云,地上雨淋淋”,顯而易見是多少代的觀察所得;還有兩句讓人毛骨悚然的,“兩人不看井”“七十不留宿”,也一定是若干經驗的匯集。然而經驗是公共的,表達是個人的。主流理論認為,所有格言都源自個人。比如我們常說的“大魚吃小魚”,追溯一下,來自西諺,再追溯一下,能一直追到古希臘的赫西俄德,那可是差不多三千年前的人物。當然,格言在流傳中會被加工,會有一些變形,然而不管怎樣,話總是出自一張嘴,如果一句話表達了被人認可的智慧,那就很有機會流傳。曾有個英國佬總結說,格言就是一個人的機智,大家伙兒的智慧。話說得不錯,所以他這話本身又成格言了。

漢語的流行格言,孔子一個人的貢獻,足有幾十條,沒第二個人比得上。我們說孔夫子影響中國,這是因素之一。而孔子有時招人恨,這也是因素之一。

格言是普遍的,但并不以定律的方式生效。康德舉過一個例子,比如說以“君子愛財,取之有道”(康德的原話是用一切靠得住的手段來掙錢,這里且換成孔子的話)為準則,別人有筆錢放在他那里,現在那個人死了,沒有其他人知曉此事,那么,他的準則是否可以延伸一下,運用于此呢?我們都會說,不可以。但為什么呢?康德說,如果這樣,就沒有人把錢存在別的地方了。*后這句解釋不怎么高明,但我們努力理解他的意思,是說一個準則的普遍性沒有辦法來自具體而微的經驗性實踐,人各自的稟性和追求,會破壞每一條試圖植基于稟性和追求的準則,而“有道”或“靠得住”這樣的限制本身根本靠不住。如果我們刨去康德底層的意志學說,他說的實際是對的,經驗本身并不能產生完全普遍的法則,何況格言只是一種大概其的表達。

孔子說“己所不欲,勿施于人”,又說“君子成人之美,不成人之惡”,我們覺得,說得不錯啊。好吧,來了一個人搶你的錢,奪你的自由,你該不該反抗?反抗是成人之惡,不反抗也是成人之惡,何況你一反抗你就不高興,算不算“己所不欲”呢?這些是浮淺可笑的問題,但并不是簡單地引入“正常權益”一類的概念就能解決的。說到底,追求公式式的道德律,本身就是不道德的事。

每個人都經歷過這樣的煩惱,比如在與人討論問題時,對方用格言、警句或諺語之類,作為論辯的前提。你自知能夠推翻他的論述,比如指出他不恰當地擴大了格言的適用范圍,或者試圖精確地使用本來模糊的格言——論辯中可以將公認的成熟觀點作為根據,但格言并不是經常能滿足(事實上,很少滿足)這項要求。你知道這一點,但你還是輸了,因為對方只說四個字,你則需要一整篇大道理,才能完成反駁。然而等你說完了,他再拋出四到六個字的格言,你就只好放棄了。

如果他用的是孔子的格言,你可能會悻悻地想,孔子這個人真不像話。

我們小時候,學習格言的過程往往是不快的。父母會相當愜意地從武庫里掏出一兩句格言,使我們處境狼狽,無以辯駁。等長大了,發現某句曾深為痛恨的話來自孔子,又會想,孔子這個人,就會跟人過不去。

漢語里的格言成千上萬。一個人如果仔細觀察一下,對任何一種行為(特別是從背景中孤立出來后),都能至少找到兩條格言,一條大為贊揚,一條痛加申斥;對任何一個人,都至少能夠找到兩套格言,在一套里他的離世讓人哭泣,在另一套里他的降生讓人哭泣。這是格言的特性,這是格言招人喜愛之處。對通情達理的人,在健全的社會里,格言的這種隨意成分不會帶來多大麻煩,但換一種環境,事情會不同。在僵硬的心靈里,在僵硬的社會里,格言被用作教條;占上風的人隨意詆毀他人,被詆毀的人很少有機會反駁,從這樣的社會逃出或打算逃出的人,有時會覺得孔子是個專給大伙兒找麻煩的人。

回看前面舉的三類例子,出自孔子之口的三類格言,每一條都有道理,每一條都有使用上的風險。其中有寬厚的,也有確實相當嚴苛的。對那些嚴苛的教訓,我們不太清楚孔子是否自信地當作原理來發表,抑或是在描述一種傾向,而修辭上有所強調。但孔子已矣,古代的風尚與今天不同,人際界限比現在模糊,所以如果我們自己不長進,怪罪到前人身上,也不怎么合適。

再看格言的本質。幾個字,*多幾十個字,何以承載那么豐富的含意?在多數格言里,語義是稀薄的,隱喻的比重很大。一句格言或雋語,之所以意味深長,是因為附著大量的經驗。所以說,沒有經驗的人,或出于某種原因藐視或拒斥經驗的人,認為抽象的教義高于一切的人,惡意的人,在他們那里,格言確實可能成為兇器。當然,這不是格言本身的錯。

簡單地說,中國的許多好事,孔子不得居其功;許多壞事,孔子也不該承其咎。這說的是孔子本人,至于他的真假后學,就不好說了。

鳶回頭 作者簡介

刀爾登,本名邱小剛,現定居石家莊。著有《中國好人》《不必讀書目》《七日談》等作品。

- >

經典常談

- >

企鵝口袋書系列·偉大的思想20:論自然選擇(英漢雙語)

- >

小考拉的故事-套裝共3冊

- >

【精裝繪本】畫給孩子的中國神話

- >

莉莉和章魚

- >

詩經-先民的歌唱

- >

煙與鏡

- >

唐代進士錄