-

>

清通鑒(全四冊)(精裝)

-

>

明通鑒(全三冊)(精裝)

-

>

跨太平洋的華人改良與革命 1898-1918

-

>

天有二日(簽名鈐印特裝本)

-

>

歐洲至暗時刻(1878-1923):一戰為何爆發及戰后如何重建

-

>

(精裝)奧托·馮· 俾斯麥與德意志帝國建立

-

>

華文全球史:中國文脈

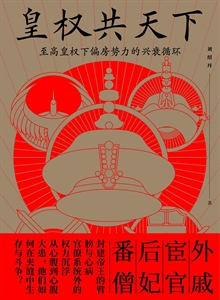

皇權共天下 本書特色

◆簡書優秀歷史作者,細致地梳理了歷朝歷代的“偏房”政治群體,這些圍繞在皇帝身邊的政治勢力,依托于皇權,卻又反過來侵蝕皇權,同時皇帝既要依靠他們,又在防備他們,在如此的博弈之下,皇權與偏房勢力會何去何從?

◆皇權與相權之爭,皇帝與外戚、宦官之爭,外戚與宦官之爭,番僧如何影響朝堂局勢,胥吏怎么左右官府運作……在至高無上的皇權之下,各種不同的勢力群體如何圍繞皇權互相傾軋?

◆剛開始能同皇帝分庭抗禮的宰相的權力是如何被逐漸削弱的?外戚為何能在層層防備之下權傾朝野?作為奴仆的宦官是如何逐漸獲得左右朝堂局勢的勢力?后宮不得干政的情況下,后妃如何染指權力?

◆外戚、宦官、后妃、藩鎮、外國、番僧、胥吏,這些正式官僚系統之外,依附于皇權的偏房群體為何能與君主共享河山,又為何會被無情地拋棄?

皇權共天下 內容簡介

在權力的相爭更迭時,依附于皇權的偏房政治群體不斷興起,覆滅,又重生。專制主義的皇權政治在不斷完善和漸趨加強的過程中產生了一大批附庸:皇族、后妃、外戚、太監、權臣、割據、游民和外部勢力。它們可以是加強鞏固皇權的保障,也可以是讓皇權產生隱患的炸彈。它們或是良性或是惡性,始終陪伴皇權、覬覦皇權,在政權更迭中歷經浮沉。

歷朝歷代的皇帝,無不與這幾大勢力斗爭周旋。此消彼長間,誰主沉浮?

皇權共天下 目錄

宰相

以宰相之名睥睨天下/002

蕭何——人生如戲全靠演技/005

一朝“十三相”——伴君如伴虎/011

外戚

外戚的崛起/016

后妃——外戚專權的助推器/019

是滅亡——新朝的建立/021

春風吹又生——梁冀專權/025

亂世梟雄——漢朝的徹底結束/029

歷史的烙印——漢以后的外戚/031

東漢與太監名士

宦官

指鹿為馬——宦官當權人/036

見縫插針——宦官的發展起點/042

顧此失彼1——宦官專權的形成與發展/044

顧此失彼2——東漢宦官勢力抬頭/048

孫程暴動——東漢宦官的次高潮/052

名士

名士林立/058

矯情之“士”——樊英/059

中庸之“士”——胡廣/063

黨錮之爭——東漢氣運將盡/066

十常侍之亂——漢朝滅亡/071

番外:千古賢宦人——唐初宦官的發展/076

番外:欺壓皇帝的老奴/081

典兵與政的后唐宦群/086

番外:無法掀起波瀾的“宋宦”/090

唐與后妃藩鎮

后妃

“文藝”女青年——唐后妃干政起源/096

貞觀之魂——長孫皇后/099

女主天下——武則天/105

東施效顰——三個女人的戰爭/110

藩鎮

養虎為患/117

安史之亂/120

占山為王/124

憲宗削藩/130

藩鎮存在意義/134

兩宋與奸臣外國

奸臣

二府三司三衙——宋朝大背景/140

從王安石變法看他是忠臣還是奸臣/144

蔡京——北宋奸臣之首/148

南宋奸臣秦檜/155

外國

遼、宋、夏新三國之爭/164

宋與外國——如何從兄弟之盟一步步屈辱成君臣之約/176

宋與外國——蒙古崛起/179

崖山之后無中華——南宋滅亡/182

元與奸臣番僧

元朝統治存在的問題/188

奸臣

被錘殺掘尸的元朝權臣——阿合馬/191

讓皇帝陷入荒淫無法自拔的亂世奸臣——哈麻/194

番僧

元朝番僧,怎一個“狂”字了得!/199

曾經橫掃世界的元朝,怎么就曇花一現地滅亡了?/203

明與首輔太監

首輔

明初四大丞相,一個慘過一個/208

明朝內閣大臣的職責/213

世人笑我太瘋癲,恰我嚴嵩看得穿?/216

明初三楊,不如一張——世間再無張居正/219

太監

各行其道的另類明朝太監——鄭和/223

權力就是春藥——偷毀朝綱的太監王振/228

為什么不可一世的明朝太監隨時會被皇權撂倒/231

大明終究是走到了盡頭/234

清與胥吏

為什么說清朝是“九州生氣恃風雷,萬馬齊喑究可哀”/236

胥吏

何謂“胥吏”/239

小吏也能翻大江/243

窺探清朝吏胥結黨營私根源/246

清朝啊清朝——一個國家的轉型之路/250

結 語/256

皇權共天下 節選

惟王建國,辨方正位,體國經野,設官分職,以為民極,乃立天官冢宰;使帥其屬,而掌邦治,以佐王均邦國。——《周禮》

其中的“天官冢宰”,就是太宰的別稱。太宰原為掌管王家財務及宮內事務的官,在《周禮》中作為天官,成為六卿的首位,總管全國大事,即有主宰之意。而相,本為相禮之人,字義有輔佐之意。

宰相起源于先秦時期,商代有伊尹為相,周代周公為太宰,均是將二字劃分而稱。直到《韓非子·顯學》中提到:“明主之吏,宰相必起于州部,猛將必發于卒伍。”次將二字合并,將其演化成為掌握政權的大官的泛稱,故后來用以指歷代輔助皇帝、統領群僚、總攬政務的行政長官。而等秦始皇統一六國后,建立具體的官僚體系,宰相作為官制才首次被確定下來。

值得注意的是宰相一詞并不屬于定官名,而是這一群體的總稱,歷朝歷代對于“宰相”都有過不同更名,如戰國時期稱其為“相國”(相國李斯)、又設左右丞相以輔助相國;漢承秦制沿襲相國、丞相官職,之后改丞相為大司徒;魏晉時期“侍中”官位職責上升至宰相之權,其后又有中書令、尚書令、同平章事、內閣大學士、軍機大臣、等多達幾十種官名,隨著封建國家的發展,宰相制一直沿襲了兩千多年。

回到西漢時期來,看看郭松燾所言及的“西漢與宰相外戚”的宰相的發展。

漢承秦制,中央和地方各級官吏的名稱基本沿用了秦朝的制度。秦始皇用法家學說征服天下、治理天下,一切行政、軍事、立法、司法等等,天下之事無大小皆決于上。同時建立“三公九卿”制度,確定了中央政府的組織結構。

到了漢朝,漢初以黃老學說為治國理念,主張無為而治。故漢初皇帝的權力和權威較前朝時期有所弱化。其主要在于漢初官僚體系繼承和發展過程當中,皇權和相權開始出現了分化,畢竟一個人精力有限,漢代皇帝不再像秦始皇那樣操縱一切。此時皇帝僅作為國家的領袖,而實際政權不再屬于皇室,旁落到了以丞相為代表的政府當中。一言以蔽之,丞相才是一切實際政權的負責人。因此我們可以把漢朝建立的制度稱之為“君主丞相制”。

雖然丞相代表的政府擁有實權,但是對于丞相的任命以及丞相行使權力之時,還是得征得皇帝的同意,并由皇帝發布命令。只要皇帝不滿意,可以隨時撤換丞相。相權的發展仍舊依賴于皇帝權力的收放。丞相作為實權的代理人達到一人之下萬人之上的地位,主要體現在其下設官僚體系的服從。

漢朝丞相官職下設有秘書處,秘書處是一個龐大的組織機構,共有十三個部門,在當時稱為十三曹,一個曹相當于現在的一個司局,所有的部門都歸丞相總管。

為使讀者牢記,本人將其編為順口溜:

丞相下設秘書處,秘書分為十三曹;

東西二曹掌人事,戶曹祭祀及農桑;

管理奏章屬奏曹,民事訴訟找詞曹;

郵驛交通有法曹,尉曹卻只管運輸;

另有賊曹管盜賊,罪法兩刑歸決曹;

兵曹定是主兵役,貨幣鹽鐵皆金曹;

國家倉谷到倉曹,還有一曹稱黃閣;

根據以上十三曹的名稱,便可以看到全國的各項政務都匯集到了丞相秘書處,這些都不屬于皇帝管理。不得不說,此時的皇帝比起秦始皇,真的要輕松安逸許多。而這些官位全是吃皇糧的,屬于政府公務員。

深宮之中的皇帝也有自己的秘書,稱之為尚書。而尚書機構,卻只有六尚,五尚專管皇帝的衣食住行,稱為尚書的單管文書。相比之下,丞相才是政府真正的領袖。

在這種君主丞相制下,權力不對稱,甚至可以說傾斜得十分嚴重,相權確實對皇權起到了一定的限制作用。可以說這時的丞相已經掌管著天下一切事悉,是皇帝的副官。但我們從另外一條官職剖析就會發現丞相的職責遠不止外朝之事。

我們知道西漢的中央政府沿襲秦制,稱為三公九卿制度,三公中除了丞相,還有太尉和御史大夫。太尉掌軍事暫且不提,御史大夫又稱“副丞相”,職責是監察百官,以輔佐丞相監察行政過程中的情況;處理呈送皇帝的奏章,承轉皇帝的詔書,相當于皇帝和丞相之間的“傳話筒”;除此之外,西漢之初的御史大夫更有直言勸諫的能力,如周昌曾直言勸諫劉邦不要改立太子。而御史大夫更多的仍從屬于丞相,說明丞相不僅要管朝外之事,皇室之事亦有插手之權力。

除了政治地位的尊貴,皇帝對丞相的禮遇也是非常隆重。按照漢朝的禮儀,丞相的任免,皇帝本人需要親自出席以表其尊貴,丞相覲見皇帝,皇帝需著正式朝服以接見,奏事完畢告退,皇帝還得要親自送其出殿門。禮儀尊卑似乎在此發生了扭轉,不知是丞相為皇室之臣,還是皇室成了丞相管理的一個下屬機構。這種壓倒式的相權扭發展,難道是想要平分共主這河山?

蕭何——人生如戲全靠演技

歷史對于蕭何的評價非常高:

太史公曰:

蕭何為吏,文而無害。及佐興王,舉宗從沛。關中既守,轉輸是賴。漢軍屢疲,秦兵必會。約法可久,收圖可大。指獸發蹤,其功實。政稱畫一,居乃非泰。繼絕寵勤,式旌礪帶。

——《史記·蕭相國世家》

可謂極其精煉地概括了蕭相國一生,故此,對于蕭何精彩的一生不再加以贅述,僅簡單做一時間軸表示:

公元前204年之前,蕭何協助劉邦奪取江山。自前202年開始直至前193年,助劉邦穩固江山。

蕭何對于劉邦而言是“忠臣”,也是歷代忠誠的楷模,我們從他的人生軌跡就可以看到蕭何將“忠”這一字可謂是發揮得淋漓盡致。

在劉邦早年的創業隊伍中,《史記》對于蕭何之初始的政績描繪較少,僅用“數以吏事護高祖”,可見當時劉邦這個小混混的官方背景就是蕭何。劉邦當上泗水亭長后,蕭何也是“常佑之”,即使是咸陽召蕭何入京升職,他也拒絕。這是鐵了心跟定了劉邦,忠誠之始源于“老鐵”。

公元前209年,緊接著陳勝吳廣起義的沛縣起兵中,眾人在擁立劉邦為“沛公”時,劉邦剛開始假意謙虛拒絕說:“天下方擾,諸侯并起,今置將不善,一敗涂地。吾非敢自愛,恐能薄,不能完父兄子弟。此大事,愿更相推擇可者。”

意思就是自己是個小混混,不配當縣令。蕭何還能不知道劉邦這是以退為進之策?便協助劉邦獻出一計:選出九位全縣有聲望的人,連同劉邦共計十人,把十個人的姓名寫在紙上,謹告天地,拈出何人,何人即為沛縣縣令,不得推辭。

其實我們都知道,抓鬮紙條上全寫的劉邦的名字,兩人自編自導、一唱一和完成了這擁立之事。

后來創業途中,蕭何表現得兢兢業業、誠誠懇懇。劉邦入咸陽后,《資治通鑒》記載:

沛公西入咸陽,諸將皆爭走金帛財物之府分之。蕭何獨先入收秦丞相府圖籍藏之,以此沛公得具知天下塞、戶口多少、強弱之處。

如此鮮明的對比之下,蕭何的人設不斷正面強化。

《史記》又載:

漢王引兵東定三秦,何以丞相留守巴蜀,填撫諭告,使給軍食。

漢二年,漢王與諸侯擊楚,何守關中,侍太子,治櫟陽。為法令約束,立宗廟社稷宮室縣邑,輒奏上,可,許以從事;即不及奏上,輒以便宜施行,上來以聞。

關中事計戶口轉漕給軍,漢王數失軍遁去,何常興關中卒,輒補缺。

上以此專屬任何關中事。

楚漢之爭四年之內,蕭何留守后方,所作所為,著實為劉邦肝腦涂地,其忠誠之心,日月可鑒。故劉邦在開國之初,大肆封賞時說道:“鎮國家,撫百姓,給饋餉,不絕糧道,吾不如蕭何。”蕭何之于劉邦,不可或缺。其后劉邦對他的封賞,也是極其尊貴。

可是劉邦是何等人,這大漢天下,論聰明應屬劉邦。當“兔死狗烹,鳥盡弓藏”之時,蕭何為什么能夠保全而終?這皇權和相權的角力,才是劉、蕭之間關系的寫證。

我們前面說到,《史記》在記載蕭何一生時,漢建立之前的豐功偉績描述不多,因為在此之前兩人的關系更多還屬于摯友。等到公元前206年時,兩人完全成了君臣關系。《史記》對于蕭何之記載運用了四次時間,這四次記載除了漢五年封賞之事,另外三次便是對于這君臣權力之間“角力”的描述:

次角力:

漢三年,漢王與項羽相距京索之間,上數使使勞苦丞相。鮑生謂丞相曰:“王暴衣露蓋,數使使勞苦君者,有疑君心也。為君計,莫若遣君子孫昆弟能勝兵者悉詣軍所,上必益信君。”于是何從其計,漢王大說。

次角力是在楚漢戰爭時,公元前204年,蕭何任丞相,鎮守關中,漢王與項羽相持于京索之間。漢王數次派遣使者回關中慰勞丞相,這顯然不是一個正常的現象。劉邦開始對蕭何有所猜忌和防范,畢竟此時的蕭何一旦謀反,劉邦的事業可能將毀于一旦。這時蕭相是個明白人,他采用鮑生建議,將自己的宗族子弟派遣至前線,名為侍主左右,以便使喚,其實是將自己的親族作為人質,借此打消劉邦的猜忌。

第二次角力:

漢十一年,陳豨反,高祖自將,至邯鄲。未罷,淮陰侯謀反關中……召平謂相國曰:“上暴露于外而君守于中,非被矢石之事而益君封置衛者,以今者淮陰侯新反于中,疑君心矣。夫置衛衛君,非以寵君也。愿君讓封勿受,悉以家私財佐軍,則上心說。”相國從其計,高帝乃大喜。

漢高祖十一年(公元前196年),陳豨謀反,漢高祖親自帶兵征邯鄲。哪知又有人密告韓信在關中謀反,蕭何輔佐呂后用計誅殺了韓信。漢高祖在邯鄲得知韓信被誅,除去了心頭隱患,當然非常滿意。但據記載他對蕭何也不放心,韓信畢竟是蕭何舉薦,雖然誅殺韓信是蕭何計謀,可是遠在邯鄲的劉邦不得不懷疑這其中是否有貓膩。

于是劉邦派遣使者回京師,拜蕭何為相國,增加五千戶封邑,同時又命一名都尉率五百名士兵作為相國的警衛。這樣做,既是為了籠絡蕭何,同時也有監視的意思。朝中大臣見蕭相國如此受高祖寵信,紛紛前往蕭何府上祝賀。唯有一個名叫召平的人,他來到蕭府,不僅不表示祝賀,反而對蕭相國說:“公將大禍臨頭矣。皇上在外,公在朝中,既增加公之封邑,又為公設置警衛,顯然是對公起了疑心。愿公上書辭讓封邑和警衛,并將家中私財悉數捐出以佐軍資,以解除皇上心中疑忌。”蕭何原本就對此次增封大惑不解,聽了召平一番話,深以為然,立即采納了他的計謀,又一次化解了漢高祖對他的猜忌。

皇權共天下 作者簡介

劉紹丹,女,四川人,畢業于四川農業大學,簡書優秀歷史作者。主要研究的方向為中國通史、社會學,主張結合社會學等其他領域,多維度解釋各種歷史現象。

- >

伊索寓言-世界文學名著典藏-全譯本

- >

回憶愛瑪儂

- >

煙與鏡

- >

我從未如此眷戀人間

- >

名家帶你讀魯迅:故事新編

- >

人文閱讀與收藏·良友文學叢書:一天的工作

- >

隨園食單

- >

中國歷史的瞬間