-

>

論中國

-

>

中共中央在西柏坡

-

>

同盟的真相:美國如何秘密統治日本

-

>

中國歷代政治得失

-

>

中國共產黨的一百年

-

>

習近平談治國理政 第四卷

-

>

在慶祝中國共產主義青年團成立100周年大會上的講話

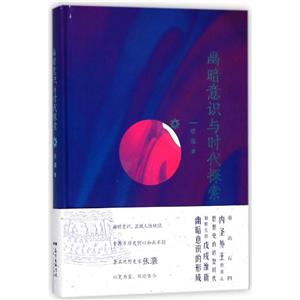

幽暗意識與時代探索 版權信息

- ISBN:9787218105888

- 條形碼:9787218105888 ; 978-7-218-10588-8

- 裝幀:精裝本

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>>

幽暗意識與時代探索 本書特色

張灝教授學識淵博,著述宏富,其于中國思想史的研究,更卓然成家。張教授除了致力教研,對思想學術有精辟的分析和獨特的見解外,并且對時代有強烈的感受,對文化有深厚的負擔,對中國傳統有深刻的反思,對家國民族的命運有極大的關切和濃烈的同情。心存文化學術,關懷家國時代,可說是海外中國知識分子的典型。 在西方文化反照下看中國的傳統,張教授有精彩的比較,也有深刻的反省和嶄新的體會。作者對文化的深情和其諫諍的風骨,在本書中清楚可見。 ——香港中文大學文學院院長梁元生

幽暗意識與時代探索 內容簡介

張灝教授以“幽暗意識”為線索貫穿東西方思想史,深入到東西方制度背后的思想源流,為我們梳理出一條從傳統到現代的明晰線索,通過幽暗意識正反兩面辨析儒家文化傳統的合理與不足。作者認為,西方歷史上一直存在一種對人性之惡警醒的“幽暗意識”,所以,才慢慢孕育了西方的民主傳統,而中國的儒教雖然也有這方面的洞察,但其懷抱的是“樂觀的人性論”,所以才訴諸于“圣賢之治”。《幽暗意識與時代探索》為張灝教授的重要文章精選,文字流暢,說理清晰,深入淺出。

《幽暗意識和時代探索》為“世界華文大家經典”叢書中的一種。“世界華文大家經典”叢書匯集了全世界華文學術、文學、藝術大家的經典著作,既有大家的作品精選集,也有新完成的專著。以中國情懷、國際視野展現當今華文世界的歷史、文學、藝術的全新氣象。所選的作者都是文化界的人物,在各個領域都有深遠的影響,具有廣泛的讀者群。

幽暗意識與時代探索 目錄

代序 心存文化學術,關懷家國時代 梁元生

幽暗意識與民主傳統

超越意識與幽暗意識——儒家內圣外王思想之再認與反省

幽暗意識的形成與反思

傳統儒家思想中的政教關系

世界人文傳統中的軸心時代

中國近代思想史的轉型時代

一個劃時代的政治運動——再認戊戌維新的歷史意義

重訪五四:論五四思想的兩歧性

轉型時代中國烏托邦主義的興起

殷海光先生的理想主義道路

幽暗意識與時代探索 節選

不論是在西方或者非西方,一般人對自由主義常常有這樣一個印象:自由主義是相信人性是善的,是可以變得完美無缺的;它對整個世界的未來,人類的前途,是充滿著無限的樂觀和信心的。總而言之,在普通人的心目中,自由主義是近代西方人文思想所孕育出的一種理想主義。

這種印象的形成,并非偶然。因為18世紀以來,西方自由主義深受啟蒙運動的樂觀精神的影響。但不可忽略的是,自由主義還有另外一個思想層面。在理想上,它保持著自由主義傳統的一些基本原則,因此,它珍視人類的個人尊嚴,堅信自由與人權是人類社會不可或缺的價值。但它同時也正視人的罪惡性和墮落性,從而對人性的了解蘊有極深的幽暗意識。因此這種自由主義對人類的未來是抱持著希望的,但這希望并不流于無限的樂觀和自信。它是一種充滿了“戒慎恐懼”的希望。這種把對人類的希望和幽暗意識結合起來的自由主義,并不代表西方自由主義的全貌,但從今天看來,卻是*有意義,*經得起歷史考驗的一面。這篇文章就是要把西方自由主義的這一面和幽暗意識之間的關系作一些整理和介紹,在作者所見到有關此問題的英文書籍中,尚無有系統的專著,因此幽暗意識與西方民主傳統之間的關系,在歐美學術界,也是一個亟待厘清的問題。同時以此為借鏡,希望對傳統儒家的人性論和政治思想作一些厘清和反省。

首先我得對幽暗意識在觀念上作一些交代。所謂幽暗意識是發自對人性中與宇宙中與始俱來的種種黑暗勢力的正視和省悟:因為這些黑暗勢力根深蒂固,這個世界才有缺陷,才不能圓滿,而人的生命才有種種的丑惡,種種的遺憾。

這種對人生和宇宙中陰暗面的正視,并不代表價值上的認可。實際上,這種幽暗意識是以強烈的道德感為出發點的,惟其是從道德感出發,才能反映出黑暗勢力之為“黑暗”,之為“缺陷”。因此它和中外文化傳統中各種形形色色的現實主義,如中國的法家,西方思想家如馬基雅弗利(Machiavelli)與霍布斯(Thomas Hobbes)等人的學說,在精神上是迥異其趣的,同時它也和西方現代的功利主義和道德唯我論(ethical egoism)有著很大的不同。后者在價值上接受人的私欲和私利,而以此為前提去考慮個人與社會的問題,而幽暗意識卻在價值上否定人的私利和私欲,然后在這個前提上求其防堵,求其疏導,求其化彌。因此它對現實人生,現實社會常常含有批判的和反省的精神。

……

儒家思想,尤其是宋明儒學,是含有幽暗意識這一層面的。所以要這樣強調,主要是為了糾正一個很流行的錯誤觀念,那就是儒家思想一味地樂觀,對于生命的缺陷和人世的遺憾全無感受和警覺。但是這種強調并不就是對儒家與基督教在這方面不同之處的忽視。前面說過,兩者表現幽暗意識的方式和蘊含的強弱很有不同。基督教是作正面的透視與直接的彰顯,而儒家的主流,除了晚明一段時期外,大致而言是間接的映襯與側面的影射。而這種表現的不同,也說明了二者之間另一基本的歧異,如前所說,基督教,因為相信人之罪惡性是根深柢固的,因此不認為人有體現至善之可能;而儒家的幽暗意識,在這一點上始終沒有淹沒它基本的樂觀精神。不論成德的過程是多么的艱難,人仍有體現至善,變成完人之可能。

重要的是,儒家在這一點上的樂觀精神影響了它的政治思想的一個基本方向。因為原始儒家從一開始便堅持一個信念:既然人有體現至善,成圣成賢的可能,政治權力就應該交在已經體現至善的圣賢手里。讓德性與智慧來指導和駕馭政治權力。這就是所謂的“圣王”和“德治”思想,這就是先秦儒家解決政治問題的基本途徑。

兩千年來,儒家的政治思想就順著這個基本觀念的方向去發展,因此它整個精神是貫注在如何培養那指導政治的德性。四書,便是儒家思想在這方面的好注腳,而一部《大學》,對這思想尤其有提綱挈領的展示。眾所周知,《大學》這本書是環繞三綱領、八德目而展開的,我們不妨把這三綱領、八德目看做儒家思想的一個基本模式。大致而言,這個模式是由兩個觀點所構成:**,人可由成德而臻至善。第二,成德的人領導與推動政治以建造一個和諧的社會。而貫串這兩個觀點的是一個基本信念:政治權力可由內在德性的培養去轉化,而非由外在制度的建立去防范。很顯然的,對政治權力的看法,儒家和基督教是有著起足點的不同的!

總而言之,圣王的理想,《大學》的模式,都是儒家樂觀精神的產物,同時也反映了幽暗意識在儒家傳統里所受到的限制。必須指出的是:這些理想和模式是中國傳統定型和定向的一個重要關鍵。由它們對傳統的影響,我們可以看到中國傳統為何開不出民主憲政的一部分癥結。

幽暗意識與時代探索 作者簡介

張灝,1936年生,原籍安徽省滁縣,臺灣大學歷史系畢業后留學美國,先后獲哈佛大學碩士、博士學位。美國俄亥俄州立大學歷史系教授,香港科技大學人文學部教授。著有《梁啟超與中國思想的過渡(1890—1907)》《烈士精神與批判意識:譚嗣同思想的分析》《危機中的中國知識分子:尋求秩序與意義》《幽暗意識與民主傳統》《時代的探索》等。

- 主題:

張灝教授以“幽暗意識”為線索貫穿東西方思想史,深入到東西方制度背后的思想源流,為我們梳理出一條從傳統到現代的明晰線索,通過幽暗意識正反兩面辨析儒家文化傳統的合理與不足。

- 主題:文化如何影響物質

文化決定物質還是物質決定文化是一直以來的一個論題。本書也著眼于此,試圖討論中國為何開不出民主憲制的先河,雖然最后結論不能定奪,但是依然生動而富有哲理

- >

名家帶你讀魯迅:朝花夕拾

- >

伯納黛特,你要去哪(2021新版)

- >

唐代進士錄

- >

企鵝口袋書系列·偉大的思想20:論自然選擇(英漢雙語)

- >

中國歷史的瞬間

- >

大紅狗在馬戲團-大紅狗克里弗-助人

- >

推拿

- >

小考拉的故事-套裝共3冊