-

>

����ª�(d��)(2025��)

-

>

�����조Ʒ�x�Ї�(gu��)��ϵ��(��ذ�ȫ�ă�(c��))

-

>

�Ěw��̎

-

>

(���b)�_�R�����^

-

>

Ұ�ջ�

-

>

��?ji��n)����ҕ?/p>

-

>

�ҵĸ��Hĸ�H:���(gu��)��ҹP�µĸ�ĸ

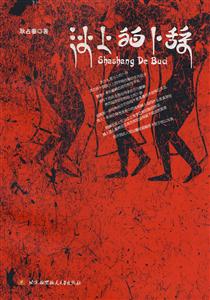

ɳ�ϵIJ��o ���(qu��n)��Ϣ

- ISBN��9787811243055

- �l�δa��9787811243055 ; 978-7-81124-305-5

- �b�������o

- ��(c��)��(sh��)�����o

- ���������o

- ���ٷ��>

ɳ�ϵIJ��o ��(n��i)�ݺ�(ji��n)��

ɳ�ϵġ����o����Ҫ�Ѓɂ�(g��)Դ�^��һ��(g��)�����һ��(g��)�Ǖ���������վ������͕���֮�g����ͬ�����أ������溣���@��ʹ���е�ÿ�t�����o��������(r��n)�������Ě�Ϣ���W�q����ˮ�Ĺ�ɣ����ұ������L(f��ng)�����յĺ��E���ĸ������f���@Щ�����o���oһ���dz������ߵĂ�(g��)�w��(j��ng)�(y��n)��������ӳ�����@��(g��)�r(sh��)�����fǧ������(d��ng)��������̎ijЩ���㲻׃�Ė|���������e��(qi��ng)�{(di��o)�����@Щ�����o����˲�g�ԣ��@��ζ�����������һһ�្��Ԋ�����п���ʧȥ�����˲�g���ܡ����ԣ��挦(du��)��(f��)�s��׃�ĬF(xi��n)��(sh��)������������ɶ���ݵķ�ʽ����������(d��ng)�����е����F���X���@һϵ�Ѓ�(n��i)�ĵđ�(zh��n)���m�˵����Y(ji��)��ʯ���������t���ش�ĥ���M��ʯ�^�]�Ќ���ľ��º��A���������������ɉ��s���ܽ^��(f��)�ƣ����ҽ�(j��ng)����r(sh��)�g��ĥ�p��

��������һ��(g��)�@����ɫ�ǣ��@Щ��ɳ�ϵIJ��o�������ɳһ��ɢ�y����Ȼ�ش����������߹P�µ�������ͬ��Ĭ���������L(f��ng)�е�ѩ���ǘ��ڡ����u�B�ߡ�����Ĭ���J(r��n)�鱩�L(f��ng)ѩ����һ�N�^����ˇ�����������@���˹���̫ꖵ��£�ȥ��ʮ����d�У�һ�uһʯ������ģ�¿��j��ҹ��Ą�(chu��ng)����ģ��ѩ�ښg���ґ��еĘ�(g��u)��������ɳ�ϵIJ��o�������@��һ����(d��)�صĽ������DZ��L(f��ng)ѩ����(j��)�ض���(sh��)�γɵ���Ȼ�ѷe����?y��n)����е�����ȫȻ �������ľ������?d��ng)���ȷ����ⰲ�ţ���������B��*�K�γ���һ�l������ʽ�ġ�����֡������@�l���ϣ��x�߿��������ι䣬���Ծֲ��g�[��Ҳ������һ�g���^ϲ�g�ķ��gס�����Լ�ͣ�DƬ�̣������︩ҕһ�´�������磬߀���Խ����@Щ�����o�����һ������^ȥ���A(y��)�y(c��)һ���Լ���δ����

ɳ�ϵIJ��o ��(ji��)�x

��(j��ng)�(y��n)�cľ��

����һ�N����ֱ����ه�ڲ��ϣ�������ه����ǰ���ı������������ȵ��ı��ϡ�����һ�N�W(xu��)�g(sh��)�Rِ�ˣ����ԏ�һ��(g��)���}�c��(j��ng)�(y��n)��߉�P(gu��n)ϵ�����ݣ�Ҳ��(hu��)�a(ch��n)���S�ͬ�Ŀ�������һЩ���������Ǐ����}��߉���ƌ�(d��o)�����ģ�ÿһ�����ֶ�ֱ���ڽ�(j��ng)�(y��n)��������һ��(g��)���L(zh��ng)�c(di��n)������һ��(g��)ľ����Ģ������һ�γ����ľ�^���L(zh��ng)����һ�ӡ���֪���@��Ԓ�����҂�(g��)�����(j��ng)�(y��n)��ʲô�ط���Ȼ������ľ��һ�ӣ��������Dz�������ľ�^�ˆ

�������c�����W(xu��)�c���¸���

����������ɳ�l(f��)�� ��������(d��ng)����l(f��)�����š���һ�r(sh��)���ҵĶ���������l(f��)����һꇠ�������һֱ���ö��� ��������(d��ng)�@�����C�����^������Ҳ����ƽϢ�����������������������ң���ġ�ʎ����c�����F(xi��n)���������ˣ��������������`�A ���������ö��� ���������ߣ��������c������ƽ����?y��n)������l(w��i)����ԭ�o����ӻ���c�����W(xu��)�c�����u(p��ng)�r(ji��)̫����Щ�����c����c��(du��)�����C�������(du��)�κβ��m�cʹ��ĸ�֪�ȴ��X�������K���������С���ˣ������ø��c�����c�����c�������_(d��)*���J����(x��)���O�µ��w���c��(j��ng)�(y��n)�����H�ǃA ����ʹ���V�f����(n��i)�ĵăA�VҲ���硰�V�f���c�����෴��Ʒ�|(zh��)�˂��t�á��Fʯ���c�������ݡ����c���������_�����������u(p��ng)�r(ji��)�������c�����ǟ����c���Ʊ��J(r��n)���Ǻ����c�����ߡ����c���ġ���

��������

ɳ�ϵIJ��o ���P(gu��n)�Y��

ɳ�ϵIJ��o ��ռ��

������ʲô�ǡ�ɳ�ϵIJ��o������

���������IJ��o�ǻ��ϵģ��ǵ��Ѽy���醢ʾ����Ҫ���߰ѽ�ጵ��~��̌������Ҍ��µ��~�Z�mҲ����ʾ�c��ጣ�Ȼ���s�����ġ�ɳ�ϵIJ��o��Ȼ��һЩ���׆�ʾ������֪����������Ҳ����(hu��)��֮���h(yu��n)��

��������һ����(hu��)ӛ�ã���(d��ng)ʥ��(j��ng)�е���֪������ʲô������r(sh��)�������ڵ��ϣ���ɳ���τ��֡����@�N��Ĭ���e��(d��ng)�S����ô��ጣ������B��֪Ҳ�]�����¬F(xi��n)�ɵ�������

����Ҳ�S��ˣ��˿����Ⱥ�Ԏ�ض����������Ԟ��档

������ɳ�ϵIJ��o�����u(p��ng)

�˿̣��ҿ�Ҋ�����ڴ���c�溣֮�g����һ��СС�ĕ������������ǡ�ɳ�ϵIJ��o����

�@��(g��)�r(sh��)���f�ﶼ�A���ڡ����·�Խ��Խ���@ʾ�����ăr(ji��)ֵ����(sh��)�ϛ]��ʲô�ܡ����^��غ͜溣�����ԣ���������������(d��ng)�x���ˡ�С����Ҳ���ǡ��̡������̡����H���˱�������ɫ�������~���@ʾ��һ�N�c�r(sh��)����(du��)������ζ���@��(g��)�����ĕr(sh��)���Ĵ_�ѽ�(j��ng)�߂��˞�������ṩ�o�M���������������ǣ������Ԇ����҂������ж���ԒҪ�f����Ԓ�Z�Ќ�(sh��)�F(xi��n)�����c����ij��m(x��)���������ٲ�һ�������е��Լ�������M(f��i)�����ҿ����������@�N��(du��)�oЧ���������������ľ��X�����˱����Ļ�����ò������ԇ�DЧ������������f���ǷN��һ��(g��)��픿�Խ����һ��(g��)���?sh��)ĸ��Ծ���ʽ��������һ��(g��)С�汾��ƪ��С���ֲ������x��ĕ�����Ҫ����(f��)�s���옷����(n��i)�ۣ��حh(hu��n)�������ܿ��꣬Ҳ�܉������һ��x�𡣶����܉�ֿ�����ʮ���m����x�����s�h(hu��n)�����������P(gu��n)���ҵ�С��ɳ�ϵIJ��o�����ڴ�֮ǰ���M�ܡ���׃�����c��׃�Z�ԡ��ȕ����ѽ�(j��ng)���F(xi��n)����Ƶ�Ƭ�Σ������@�N��ʽ���Y(ji��)��(g��u)ȫ�����ڹ�ռ������Ʒ�У���ɳ�ϵIJ��o���ǵ�һ����

ɳ�ϵġ����o����Ҫ�Ѓɂ�(g��)Դ�^��һ��(g��)�����һ��(g��)�Ǖ���������վ������͕���֮�g����ͬ�����أ������溣���@��ʹ���е�ÿ�t�����o��������(r��n)�������Ě�Ϣ���W�q����ˮ�Ĺ�ɣ����ұ������L(f��ng)�����յĺ��E�����X���@Щ�����o����ͬһ�w�w���A���Z��ʯ���oՓ��ÿ�wʯ�^������߀�����������нM�϶��������κε������˹��ɷ֡���(sh��)�ϣ��@Щ�����o����������Ԋ������|(zh��)�������ߵ�Ԓ�f�����ǡ�Ҫ�ٶ��ࡱ����ʹ�����ٵ��Z�ԣ��������S���ĸ��ܡ�������?y��n)�����Ϥ�?sh��)�������ߡ���(n��i)��������挍(sh��)�r(sh��)�̡�������˼�����X��һ��(g��)˲�g�ΑB(t��i)�����ĸ������f���@Щ�����o���oһ���dz������ߵĂ�(g��)�w��(j��ng)�(y��n)��������ӳ�����@��(g��)�r(sh��)�����fǧ������(d��ng)��������̎ijЩ���㲻׃�Ė|���������e��(qi��ng)�{(di��o)�����@Щ�����o����˲�g�ԣ��@��ζ�����������һһ�្��Ԋ�����п���ʧȥ�����˲�g���ܡ����ԣ��挦(du��)��(f��)�s��׃�ĬF(xi��n)��(sh��)������������ɶ���ݵķ�ʽ����������(d��ng)�����е����F���X���@һϵ�Ѓ�(n��i)�ĵđ�(zh��n)���m�˵����Y(ji��)��ʯ���������t���ش�ĥ���M��ʯ�^�]�Ќ���ľ��º��A���������������ɉ��s���ܽ^��(f��)�ƣ����ҽ�(j��ng)����r(sh��)�g��ĥ�p��

��������һ��(g��)�@����ɫ�ǣ��@Щ��ɳ�ϵIJ��o�������ɳһ��ɢ�y����Ȼ�ش����������߹P�µ�������ͬ��Ĭ���������L(f��ng)�е�ѩ���ǘ��ڡ����u�B�ߡ�����Ĭ���J(r��n)�鱩�L(f��ng)ѩ����һ�N�^����ˇ�����������@���˹���̫ꖵ��£�ȥ��ʮ����d�У�һ�uһʯ������ģ�¿��j��ҹ��Ą�(chu��ng)����ģ��ѩ�ښg���ґ��еĘ�(g��u)��������ɳ�ϵIJ��o�������@��һ����(d��)�صĽ������DZ��L(f��ng)ѩ����(j��)�ض���(sh��)�γɵ���Ȼ�ѷe����?y��n)����е�����ȫȻ �������ľ������?d��ng)���ȷ����ⰲ�ţ���������B����K�γ���һ�l������ʽ�ġ�����֡������@�l���ϣ��x�߿��������ι䣬���Ծֲ��g�[��Ҳ������һ�g���^ϲ�g�ķ��gס�����Լ�ͣ�DƬ�̣������︩ҕһ�´�������磬߀���Խ����@Щ�����o�����һ������^ȥ���A(y��)�y(c��)һ���Լ���δ����

��ɳ�ϵIJ��o����һ�l�ڕr(sh��)�����������ѵġ�����֡����M��?c��)ڴ���c�溣֮�g��

ɳ�ϵIJ��o ���ߺ�(ji��n)��

��ռ����1957�����ں����ϳǡ����ϴ�W(xu��)���Ă����W(xu��)Ժ���ڣ����ϴ�W(xu��)��Ƹ���ڣ���ʿ����(d��o)�������С��[��������Ԓ�Z�ͻؑ�֮�l(xi��ng)�������������W(xu��)���ȡ�

- >

����c�ƴ��Ļ�

- >

�ͽ���˼�

- >

���������~����Փ/���С��

- >

�����������

- >

�Ї�(gu��)���ڞ��K��߅���^(q��):�vʷ�c��W(xu��)����

- >

����?gu��)����x��Ѹ:�����¾�

- >

�ҏ�δ��˾�����g

- >

�ؑ��۬��z

![�]�������đ�(zh��n)��(ch��ng)���P(gu��n)����؛���c�Q(m��o)��](http://image31.bookschina.com/pro-images/250513gs/487100.jpg?id=81)