-

>

清通鑒(全四冊)(精裝)

-

>

明通鑒(全三冊)(精裝)

-

>

跨太平洋的華人改良與革命 1898-1918

-

>

天有二日(簽名鈐印特裝本)

-

>

歐洲至暗時刻(1878-1923):一戰為何爆發及戰后如何重建

-

>

(精裝)奧托·馮· 俾斯麥與德意志帝國建立

-

>

華文全球史:中國文脈

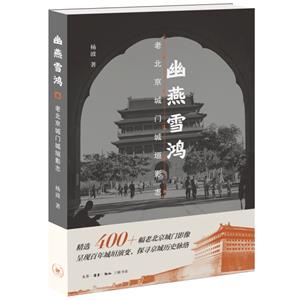

幽燕雪鴻——老北京城門城垣影志 版權信息

- ISBN:9787108079589

- 條形碼:9787108079589 ; 978-7-108-07958-9

- 裝幀:平裝-膠訂

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>>

幽燕雪鴻——老北京城門城垣影志 本書特色

◆ 影像記憶庫:作者歷時十余年,以“搶救歷史”的執念,整理散落全球的老照片、影集、書籍雜志、明信片,搜集1860年至于20世紀60年代北京城門、城墻珍貴影像上千幅,精選450余幅呈現,展現內城九門、外城七門及皇城城垣的滄桑變遷。

◆ 廣泛考證:從《京城全圖》《明實錄》,到《宸垣識略》《帝京景物略》,作者細心考證,讓民間記憶與學術嚴謹性共存。

◆ 影像實錄:廣泛納入攝影師數字化作品、雜志、攝影集資料,以影像串聯正陽門數度焚毀與重建、西直門駝隊舊影、永定門的拆除與復建,見證磚瓦間的時代烙印。

◆ 真實記憶:既有1900年走過西安門大街的婚禮隊伍,也有庚子之變后的斷壁殘垣,還有駝隊、人力車夫、街道商鋪……留存城墻與人的共生圖景。

◆ 所觀所感:全書精心調色,專色印刷,高度還原老照片的細節;封面采用接近于城磚的深灰色,選用顆粒感極強的特種紙,傳遞歷史的質感。

幽燕雪鴻——老北京城門城垣影志 內容簡介

本書展現了北京內城、外城和皇城自1860 年北京首次有照片資料到20世紀60 年代的圖片資料,本書精選了450+幅圖,呈現了這一百年間老北京城門城垣較清晰的舊影。通過這些影像的拍攝者和傳播者,使我們如今得以領略關于這片土地的記憶——老北京的城池建筑和風貌。紫禁城榮幸留存至今,暫不在此書之列。 本書以歷史影像作為時間軸線,加以敘述北京城門、城垣演變和消失的過程。每座城門搭配小傳和影像注釋,是作者翻閱大量關于北京的史料、民俗典故,以及考證判定后所擬,力求通過不同的視角來還原這座古城不同時代的舊影,展現北京城的變遷、繁榮、和平和戰亂,帶給讀者充實而豐富的體驗。 每一幅影像都是凝固的歲月切片,或許讀者還能在書頁中與那些消逝的城門、湮滅的市井喧囂發生共鳴。這不是一本冰冷的圖集,而是一部帶著情感和熱愛的民間記憶檔案,也是一位普通北京人對故土*深沉的告白。

幽燕雪鴻——老北京城門城垣影志幽燕雪鴻——老北京城門城垣影志 前言

前言

北京城是在元大都的基礎上,于明初改建而成。從明永樂十八年(1420)明成祖朱棣遷都北京始,清朝定鼎北京后格局被沿用,一直持續到中華人民共和國的建立,再到北京城墻被基本拆除,共歷五百余年。在1900年庚子之變前的480年間,北京城都基本維持原貌。作為京師的防御設施,一有破損,都能被及時修葺完繕,皇命在焉。

北京昔日的內外城都有護城河。內城護城河的水源主要來自西北白浮泉、玉泉等水系匯流于甕山泊(昆明湖),經長河(高梁河,原為永定河故道,后匯聚山泉而東流)抵西直門外高梁橋,然后分為東、南兩路。

**路向東,經德勝門水關再分為東、南兩支,南支注入城中積水潭、三海,進入宮城護城河(筒子河),然后流經御河,在正陽門東水關注入內城南護城河;東支即北護城河繼續東行,在東北角樓處南轉成為東護城河。在東便門西水關外再分兩支,主流東拐,過大通橋,為外城東段北護城河,至此已即通惠河了;支流同內城南護城河合流向東,經東便門東水關流出外城東段北垣,注入外城東段北護城河(通惠河)。

幽燕雪鴻——老北京城門城垣影志 目錄

前言 1

內城九門 1

安定門 3

德勝門 19

東直門 28

西直門 35

朝陽門 45

阜成門 65

崇文門 79

宣武門 99

正陽門 111

內城角樓 149

內城四壁、護城河 171

和平門、建國門、復興門等后辟五門 203

外城七門 215

東便門 217

西便門 229

廣渠門 237

廣安門 246

左安門 257

右安門 264

永定門 275

外城角樓 289

內外城接合部碉樓 303

外城四壁、護城河 311

皇城六門 327

地安門、東安門、西安門 329

長安左門、長安右門及中華門 341

皇城墻 357

附錄 1900年后北京城門城垣的狀況與拆除始末 368

參考資料 379

后記 389

幽燕雪鴻——老北京城門城垣影志 相關資料

P111正陽門小傳節選

正陽門是明清北京內城南垣之中門,位于京城南北中軸線上,也就是正南門,素有“國門”之稱。因其在皇城和宮城的正前方,故又俗稱“前門”。元世祖忽必烈在金中都城東北3里(約1.5公里)處營建大都城,城周60里(約30公里),辟11門,麗正門為南垣正中之門。明滅元后,改元朝大都路為北平府。朱元璋封四子朱棣為燕王,食邑于此。建文元年(1399)燕王朱棣興“靖難之役”,4年后他攫得帝位,廢建文年號,將建文四年改回洪武三十五年。之后改元永樂,決定遷都北平,于永樂十七年(1419)將元大都城南垣南移2里,麗正門則移建到今正陽門的位置,當時仍稱麗正門。正統元年(1436)為了加強京師的防御能力,在京師各城門外增筑箭樓、閘樓,改護城河木制吊橋為石橋,正統四年(1439)完工,麗正門正式改名為正陽門。還有一種說法:永樂十九年(1421)遷都北京后,至遲到洪熙元年(1425)間,麗正門已改名為正陽門(南京原有城門名正陽,為南垣之東門,1931年改名為光華門)。正陽門箭樓是正統四年時建成,時至今日,正陽門城樓已歷六百余年,箭樓已歷五百八十余年。正陽門城樓與箭樓現在處于天安門廣場最南端,1988年,成為國務院第三批公布的全國重點文物保護單位。

正陽門因其地理位置的特殊,又在皇城的正前(南)方,明清時期正陽門除具有與其他城門相同的軍事防御功能外,還是一座禮儀之門。城門本是銜接城池內外的交通孔道和城垣攻防戰中的焦點,起著重要的軍事防御作用,是古代城垣建筑中必不可少的組成部分,正陽門自然也不例外。但是,由于正陽門地理位置的特殊性,其軍事防御功能并不明顯,國門地位在明清時期更為顯著。有詩云:“巍巍正陽,雄峙京師。奪五城之佳氣,聳九門之高標。衛皇都而拱宸居,隆觀瞻以示萬邦。”所以,“仰拱宸居” “隆示萬邦”的“國門”屬性凸顯。明清時的舊京百姓其實對天安門以及金鑾殿是“不可望,不可即”的,但對于正陽門可是親切無比。因為這里百姓可及,是皇家和百姓連接的地方,正陽門甕城里的觀音廟和關帝廟,皇上進出城要去,老百姓進出城也能去。正陽門內的棋盤街,明朝時即為百姓往來、進出京城的必經之路,商家列肆好不熱鬧。京城百姓昵稱正陽門為“前門樓子”,民謠唱曰:“前門樓子九丈九,四門三橋五牌樓……”這前門樓子還是最接地氣的所在。

……

P111正陽門小傳節選

正陽門是明清北京內城南垣之中門,位于京城南北中軸線上,也就是正南門,素有“國門”之稱。因其在皇城和宮城的正前方,故又俗稱“前門”。元世祖忽必烈在金中都城東北3里(約1.5公里)處營建大都城,城周60里(約30公里),辟11門,麗正門為南垣正中之門。明滅元后,改元朝大都路為北平府。朱元璋封四子朱棣為燕王,食邑于此。建文元年(1399)燕王朱棣興“靖難之役”,4年后他攫得帝位,廢建文年號,將建文四年改回洪武三十五年。之后改元永樂,決定遷都北平,于永樂十七年(1419)將元大都城南垣南移2里,麗正門則移建到今正陽門的位置,當時仍稱麗正門。正統元年(1436)為了加強京師的防御能力,在京師各城門外增筑箭樓、閘樓,改護城河木制吊橋為石橋,正統四年(1439)完工,麗正門正式改名為正陽門。還有一種說法:永樂十九年(1421)遷都北京后,至遲到洪熙元年(1425)間,麗正門已改名為正陽門(南京原有城門名正陽,為南垣之東門,1931年改名為光華門)。正陽門箭樓是正統四年時建成,時至今日,正陽門城樓已歷六百余年,箭樓已歷五百八十余年。正陽門城樓與箭樓現在處于天安門廣場最南端,1988年,成為國務院第三批公布的全國重點文物保護單位。

正陽門因其地理位置的特殊,又在皇城的正前(南)方,明清時期正陽門除具有與其他城門相同的軍事防御功能外,還是一座禮儀之門。城門本是銜接城池內外的交通孔道和城垣攻防戰中的焦點,起著重要的軍事防御作用,是古代城垣建筑中必不可少的組成部分,正陽門自然也不例外。但是,由于正陽門地理位置的特殊性,其軍事防御功能并不明顯,國門地位在明清時期更為顯著。有詩云:“巍巍正陽,雄峙京師。奪五城之佳氣,聳九門之高標。衛皇都而拱宸居,隆觀瞻以示萬邦。”所以,“仰拱宸居” “隆示萬邦”的“國門”屬性凸顯。明清時的舊京百姓其實對天安門以及金鑾殿是“不可望,不可即”的,但對于正陽門可是親切無比。因為這里百姓可及,是皇家和百姓連接的地方,正陽門甕城里的觀音廟和關帝廟,皇上進出城要去,老百姓進出城也能去。正陽門內的棋盤街,明朝時即為百姓往來、進出京城的必經之路,商家列肆好不熱鬧。京城百姓昵稱正陽門為“前門樓子”,民謠唱曰:“前門樓子九丈九,四門三橋五牌樓……”這前門樓子還是最接地氣的所在。

……

時光荏苒,時至1915年,由于交通的壓力,正陽門東西火車站的來往旅客與日俱增,使正陽門周邊成為當時北京的交通樞紐,舊有格局已不適應形勢的變化。北洋政府決定重新規劃“國門”周邊的格局。當時以內務總長朱啟鈐牽頭,聘請德國建筑師羅斯凱格爾(Rothkegel)主持設計,改造正陽門。1915年6月開工,年底工程完畢。正陽門甕城被拆除,城門樓兩側各開有兩個進出內城的雙門洞,甕城內的空間成了一個開放場所。箭樓得以保留,成為單體建筑。原在甕城內城樓下,門洞兩側的觀音廟和關帝廟保留了下來。箭樓后抱廈兩側又各增開了4孔箭窗,就成為現在的后抱廈兩側各5孔箭窗,總共94孔箭窗。羅斯凱格爾為箭樓下面兩排箭窗的上沿增加了華蓋式的弧形窗檐,甕城墻斷面附以月牙形的“綬帶懸章”式的西洋弧線裝飾,箭樓東、南、西三面加裝了棧道式挑臺走廊與城臺銜接,環以漢白玉護欄。箭樓北側修建了對稱的雙“之”字形登城梯道和中間的觀景平臺,沿用至今。

這在當時也是毀譽參半,周邊道路和環境得到了改善,但古老京城的格局確實被破壞了,突兀的箭樓顯得不倫不類,這也開了扒甕城的先河。“禍不單行”,環城鐵道工程與正陽門交通改造同時開工,隨即,北、東垣城門的甕城與正陽門甕城一樣,就都被扒了。

正陽門甕城規模較內城其他八門要巨大,甕城內南北長108米,東西寬85米。東北、西北兩內角為直角,東南、西南兩外角為弧狀抹角,甕城東西月墻上各設閘樓一座,閘樓為單檐歇山式,灰筒瓦頂綠琉璃瓦剪邊,下辟券洞門(洞子門),閘樓外側設兩排共12孔箭窗。甕城墻與大城高度相同,高約11.36米,寬度略窄,為土墻心外甃城磚。甕城墻頂上海墁城磚,外側筑雉堞,內側筑女墻。甕城四面均辟有券洞門,東、西、南為吊落式閘門(千斤閘),北門即城樓下進出內城的城門洞。據清吳長元輯《宸垣識略》載:“東月墻在東洞子門外至正陽橋,形如扇面,列肆居之,其傍城夾道曰荷包棚……西月墻在西洞子門外至正陽橋,形與東月墻同。其傍城夾道曰帽兒棚。”這是18世紀前的狀況,到20世紀初,重建正陽門后,東、西月墻外的連房建起,就統稱為東、西荷包巷了。

北京內城的甕城內,都各有一座小廟,唯獨正陽門有兩座廟,東為觀音廟,西為關帝廟。正陽門關帝廟內塑像為明朝原物,皇帝天壇祭天、先農壇躬耕回宮時必在廟內拈香。廟內有“三寶”:青龍偃月刀、關帝畫像、白玉石馬。“文革”期間,正陽門關帝廟與觀音廟一同被拆除。

正陽門箭樓的改變還沒有完。1928年北伐成功后,國都遷至南京,北京又成為北平。當時市府倡導國貨,辟正陽門箭樓為國貨陳列館,為改善樓內采光,在后抱廈檐下正中開了一個巨大的后窗戶,這個后窗戶也延留至今。別小看這一個后窗戶,從此箭樓總窗數就從94個變成了95個——九五至尊的意味。正陽門自庚子之變后復建以來,經歷了軍閥混戰、抗日戰爭、解放戰爭、拆城墻、“大躍進”、破“四舊”、舊城改造等戰亂和運動,至今仍巋然屹立。

正陽門城樓和箭樓由于所處位置特殊,又在天安門廣場最南端,雖不再有“國門”的功用,但標志性作用還是很強,所以1949年以后仍不斷得到維護和修繕。但它的命運也是撲朔迷離,岌岌可危。1965年部隊因戰備需要,給中央打報告要修建北京地鐵,報告中規劃沿北京城墻舊址修建地鐵,沿途所有剩余城墻、城門全部拆除,正陽門城樓和箭樓也在拆除之列。中央批準了修地鐵的報告,但最終決定將正陽門城樓和箭樓保留下來,國務院更在1988年將其批準為第三批全國重點文物保護單位。所以至今人們還能夠觀賞到保存完好的正陽門,后代也還能夠看到老北京城池的一點影子。

……

有趣的是從老照片里還發現了一個“老字號”,就是前門樓子門洞邊的“馬蓮山合婚選日”卦攤。這個卦攤自1860年英國人費利斯·比托拍攝的正陽門城樓到庚子年八國聯軍進占、清走甕城內攤販之前的照片中一直都在,想必至少延續半個世紀了。這說明在“國門”前選得良辰吉日是合婚的最佳選擇,只要一切如常,這個攤兒就能經久不衰啊。無奈被時事打斷了進程,想來國泰民安,一切就都可以向好了。

P345 長安左門、長安右門及中華門節選

歷代封建王朝在規劃營造宮闕時,都建有宮廷廣場,以顯示皇權至上的氣派。金代以前的宮廷廣場呈不封閉、半封閉狀態,建在宮城與皇城之間,并極力突出宮門的明顯地位,同時也是商旅云集之地。從宋代起,宮廷廣場就筑有了千步廊。北京之為帝都,建千步廊的歷史約始于金代,且在千步廊北端向東西兩翼略有伸展。到了元代,宮廷廣場從宮城前移至皇城前,從不封閉、半封閉發展到全封閉。至此,宮廷廣場就完全成為皇家禁地。整個宮廷廣場處在森嚴、幽深、神秘的布局之中,成為朝廷禮法所系之地,是封建帝王皇權至尊思想的集中體現。由于南京宮殿和明中都宮殿北面都有鎮山,于是用挖筒子河的土,在元故宮延春閣的位置堆筑起了萬歲山(就是現在的景山),作為宮城鎮山和北京城的中心基點,同時亦作為壓制蒙元王氣之術法。

入民國以后,先是把西苑南海的寶月樓改造成了大門,將皇城南墻扒開,修成八字墻與寶月樓兩端銜接。后來皇城南墻上還開了南長街、南池子和南河沿豁口。中華民國成立后,大清門是不能再繼續稱呼下去了,于是袁世凱決定在辛亥革命一周年之際,將大清門改名中華門。換匾也很簡單,就是將門匾上的字換掉。原來大清門匾是塊橫式石匾,用青金石鑲琢成字,嵌在石板中。大清門石匾被卸下來后,覺得石匾材質尚佳,于是想繼續使用,可接下來發現的一幕,讓眾人都蒙了。原來石匾背后還刻著“大明門”呢,敢情270年前大清改名時用的就是明朝原匾啊!再使用原匾已無可能,就重新制作了一塊木匾,也是橫式的,像京城老字號門臉上掛的金漆牌匾,由京兆尹王治馨題寫“中華門”三字,黑底金字,也算氣派。當時改名雖然引起了保皇派的激烈反對,但得到了隆裕太后的認可。

1915~1916年京城中軸線及故宮周邊有過較大規模的改造。千步廊東、西廊房全部拆除,只留了皇城紅墻,沿墻兩內側植滿紫白相間的丁香樹。千步廊兩掖南墻開豁口,千步廊兩側的公安街(戶部街)和西皮市街北端直抵長安街;正陽門拆除甕城,城樓兩側開辟雙券洞,道路南端繞過箭樓會于正陽橋。使進出內外城的行人車輛不用再走中央御道穿過諸道門,就可從長安街直達前門大街。原千步廊宮廷廣場也更加開闊,真正成了步行街和國民廣場。

故宮前朝和原太廟作為國家博物院的古物陳列所;原社稷壇辟為了中央公園;西苑的北海,以及景山也作為公園對國民開放。1949年以后,千步廊廣場的格局沒變,但是獲得了進一步的擴大。天安門東西兩側長安街上的長安左門、長安右門于1952年拆除(東、西長安街“三座門”先于1951年被拆除),僅留下了“長安”之名。阻礙廣場向東、西擴展的千步廊皇城墻拆了,公安街和西皮市街北段消失在了擴大的廣場之中。阻礙向南拓展的中華門于1959年被拆除。再后來,1976年拆除了公安街和西皮市街南段,毛主席紀念堂建在了原中華門和棋盤街的遺址上,公安街、西皮市街和棋盤街完全融入了廣場。

幽燕雪鴻——老北京城門城垣影志 作者簡介

楊波,北京人,生長于北京宣武區(今西城區)牛街,網名“陶然野佬”。1977年畢業于北京六十六中,1982 年畢業于南京氣象學院(今南京信息工程大學),早年從事天氣預報工作,曾援藏工作兩年半。工作之余大量翻閱北京史籍,尤對北京城沿革情有獨鐘。

- >

月亮虎

- >

新文學天穹兩巨星--魯迅與胡適/紅燭學術叢書(紅燭學術叢書)

- >

巴金-再思錄

- >

小考拉的故事-套裝共3冊

- >

李白與唐代文化

- >

名家帶你讀魯迅:故事新編

- >

史學評論

- >

伯納黛特,你要去哪(2021新版)