-

>

百年孤獨(2025版)

-

>

易中天“品讀中國”系列(珍藏版全四冊)

-

>

心歸何處

-

>

(精裝)羅馬三巨頭

-

>

野菊花

-

>

梁啟超家書

-

>

我的父親母親:民國大家筆下的父母

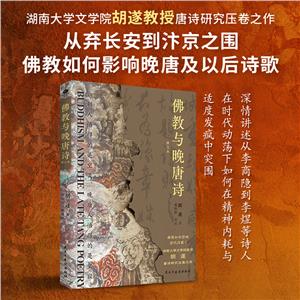

佛教與晚唐詩 版權信息

- ISBN:9787513947701

- 條形碼:9787513947701 ; 978-7-5139-4770-1

- 裝幀:平裝-膠訂

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>

佛教與晚唐詩 本書特色

1.一部深情講述晚唐詩人的經典之作,取材詩人的傳記、總集、別集等文獻,如《唐才子傳》《全唐詩》《李商隱詩歌集解》等,還原真實準確的晚唐詩人、晚唐詩歌,領略李商隱、杜牧、韋莊、杜荀鶴、許渾、陸龜蒙、司空圖、李頻、韓偓、張祜、方干、鄭谷、劉得仁……等數十位晚唐詩人的生平抱負、悲歡離合、經典詩作、動人金句。

2.他們與我們的距離實際不遠,千年以后依舊面臨戾氣與佛系、內卷與躺平、貧窮蹇困與無聊度日、精神內耗與適度發瘋,看他們如何抉擇,給我們怎樣啟示。

3.湖南大學文學院胡遂教授唐詩研究壓卷之作,一部深情講述晚唐詩人的經典之作。

4.一本書了解佛教的基礎知識。一部打通唐詩與佛教壁壘的力作!

5.全新修訂本。新版對舊版的詩人生平、詩文鑒賞等行文繁復的地方進行刪改,并重新核查引文與史實,規范參考文獻的標注格式,相關的古地名后附對應的今地名,以及對部分內容重新分段、附錄兩篇相關的論文等多個方面完成全面修訂,更加方便閱讀與理解。

6.32開內外雙封,裸脊鎖線,封面高級特種紙印刷,內文膠版紙印刷,閱讀、收藏兩相安。

7.“我們從晚唐詩中所看到的,也是那個時代的中國士大夫知識分子們,面對無法改變的生存現實,在探索著,尋究著,如何能夠安身安心,如何活得體面堂皇,如何調節心態,如何平衡情緒,如何自成自足自尊自信這樣一段心路歷程。而這也是一代又一代的中國文人找尋精神出路、實現自我救拔的一個片斷、一幀縮影。”

佛教與晚唐詩 內容簡介

本書講述了晚唐詠懷詩、懷古詩、隱逸詩、禪悅詩、酬贈詩五種類型與佛教的關系,進而提出佛教對晚唐詩人關于生存、歷史、現實、精神、人格的影響,全面展現晚唐詩人“虛負凌云萬丈才,一生襟抱未曾開”的坎坷生平。同時從生存的感傷、歷史的反思、現實的回避、精神的皈依、人格的標榜等多個角度出發,對佛教給予晚唐詩之影響與滲透這種文學現象作出了比較具體的探討。

佛教與晚唐詩 目錄

**章 生存的感傷——佛教與晚唐詠懷詩 / 001

一、人生苦難之嘆:生、老、病、死前四苦 / 002

二、人生苦難之嘆:怨憎會、愛別離、求不得、五蘊盛后四苦 / 043

第二章 歷史的反思——佛教與晚唐懷古詩 / 087

一、四緣說詩:懷古情結的由來 / 088

二、四相遷流:諸行無常、萬法皆空的體悟 / 099

三、空寂與空靈:晚唐懷古詩與前代所不同的山川風物之思 / 121

四、否定與肯定:晚唐人撫今追昔的意義 / 132

第三章 現實的回避——佛教與晚唐隱逸詩 / 139

一、晚唐詩人隱逸現象概述 / 140

二、佛教與隱逸的退避意義 / 152

三、佛教與隱逸的超越意義 / 164

四、晚唐詩人隱于佛門之三類型 / 177

第四章 精神的皈依——佛教與晚唐禪悅詩 / 201

一、止觀雙修說踐行 / 202

二、去妄歸真說認識 / 220

三、寂滅為樂說解脫 / 240

第五章 人格的標榜——佛教與晚唐酬贈詩 / 259

一、詩無僧字格還卑:晚唐詩人對佛門人物的歌頌與向往 / 260

二、空寂靜凈相標榜:晚唐詩人人格理想的轉換 / 295

后 記 / 319

附錄一 《關于佛教與晚唐山水詩的綜合思考》 / 322

附錄二 《大歷文壇由儒入佛思潮》 / 328

《佛教與晚唐詩》整理修訂說明 / 333

佛教與晚唐詩 相關資料

商隱能為古文,不喜偶對。從事令狐楚幕。楚能章奏,遂以其道授商隱,自是始為今體章奏。博學強記,下筆不能自休,尤善為誄奠之辭。與太原溫庭筠、南郡段成式齊名,時號“三十六”。文思清麗,庭筠過之。而俱無持操,恃才詭激,為當涂者所薄。名宦不進,坎壈終身。——《舊唐書·文苑下》自中唐以后,律詩盛行,競講聲病,故多音節和諧,風調圓美。杜牧之恐流于弱,特創豪宕波峭一派,以力矯其弊。山谷因之,亦務為峭拔,不肯隨俗為波靡,此其一生命意所在也。——趙翼《歐北詩話》(韋)莊早嘗寇亂,間關頓躓,攜家來越中,弟妹散居諸郡。西江、湖南,所在曾游,舉目有山河之異,故于流離漂泛,寓目緣情,子期懷舊之辭,王粲傷時之制,或離群軫虎,或反袂興悲,四愁九怨之文,一詠一觴之作,俱能感動人也。——辛文房《唐才子傳》唐末司空圖,崎嶇兵亂之間,而詩文高雅,猶有承平之遺風。其論詩曰:梅止于酸,鹽止于咸,飲食不可無鹽梅,而其美常在咸酸之外。蓋自列其詩之有得于文字之表者二十四韻,恨當時不識其妙,予三復其言而悲之。——蘇軾《書 黃子思詩集 后》前 言

在中國文學史上,晚唐是一個轉折時期,也是一個備遭貶損的時期,后世詩評家論及晚唐詩時,多以“氣弱格卑”“哀思之音”“衰陋”“衰颯”以及“嘆老嗟卑”“力孱氣萎”“寒儉有僧語”等語作為定論,認為晚唐詩格調低下無可取。這里僅以嚴羽《滄浪詩話》為例,即可見一斑。如其《詩辨》曰:“論詩如論禪,漢魏晉與盛唐之詩,則第一義也。大歷以還之詩,則小乘禪也,已落第二義矣。晚唐之詩,則聲聞、辟支果也。”又如其《詩評》曰:“大歷以前,分明別是一副言語,晚唐分明別是一副言語。”“大歷之詩,高者尚未失盛唐,下者漸入晚唐矣。晚唐之下者,亦墮野狐外道鬼窟中。”然而,正如葉燮在《原詩》中所指出的:“論者謂晚唐之詩,其音衰颯。然衰颯之論,晚唐不辭;若以衰颯為貶,晚唐不受也。夫天有四時,四時有春秋,春氣滋生,秋氣肅殺,滋生則敷榮,肅殺則衰颯,氣之候不同,非氣有優劣也。使氣有優劣,春與秋亦有優劣乎?故衰颯以為氣,秋氣也。衰颯以為聲,商聲也。俱天地之出于自然者,不可以為貶也。又盛唐之詩,春花也。桃李之濃華,牡丹芍藥之妍艷,其品華美貴重,略無寒瘦儉薄之態,固足美也。晚唐之詩,秋花也。江上之芙蓉,籬邊之叢菊,極幽艷晚香之韻,可不為美乎?夫一字之褒貶,以定其評,固當詳其本末,奈何不察而以辭加人,又從而為之貶乎?則執‘盛’與‘晚’之見者,即其論以剖明之,當亦無煩辭說之紛紛也已。”葉燮這段話的意思是:一、晚唐詩的確有衰颯之氣,但其特征是雖“寒瘦儉薄”,但又“幽艷晚香”,也就是如同秋花一樣,自有其特色;二、晚唐詩的“衰颯”乃是因其時代氣候所造成的,而并非晚唐詩人本身氣格低劣,故不應一味執著于“盛”“晚”之現象以貶責詩人作者,而是要詳其本末,深究這種現象形成的原因。

對晚唐詩“衰颯”現象形成之原因的探究,筆者早在20世紀80年代就開始了。十多年來,也寫過不少這方面的文章。同時進行的還有佛學與文學關系的研究。但是,將佛教與晚唐詩二者聯系起來做較為深入具體與系統的研究卻是近年來才開始的。2003年,我的《佛教與晚唐詩研究》課題獲準立項,從此便專力就此進行系統的思考與探討。一年多來,感到還是有所心得的。首先,對晚唐文人與佛教結緣的原因基本上有了一個比較清晰的認識,其次是初步認識到晚唐安窮樂道的涉佛詩與宋代理學的建立之間是有一定關聯的,再次是對中國歷史上知識分子在安身立命方面的經驗教訓有了一定的感受。

前 言

在中國文學史上,晚唐是一個轉折時期,也是一個備遭貶損的時期,后世詩評家論及晚唐詩時,多以“氣弱格卑”“哀思之音”“衰陋”“衰颯”以及“嘆老嗟卑”“力孱氣萎”“寒儉有僧語”等語作為定論,認為晚唐詩格調低下無可取。這里僅以嚴羽《滄浪詩話》為例,即可見一斑。如其《詩辨》曰:“論詩如論禪,漢魏晉與盛唐之詩,則第一義也。大歷以還之詩,則小乘禪也,已落第二義矣。晚唐之詩,則聲聞、辟支果也。”又如其《詩評》曰:“大歷以前,分明別是一副言語,晚唐分明別是一副言語。”“大歷之詩,高者尚未失盛唐,下者漸入晚唐矣。晚唐之下者,亦墮野狐外道鬼窟中。”然而,正如葉燮在《原詩》中所指出的:“論者謂晚唐之詩,其音衰颯。然衰颯之論,晚唐不辭;若以衰颯為貶,晚唐不受也。夫天有四時,四時有春秋,春氣滋生,秋氣肅殺,滋生則敷榮,肅殺則衰颯,氣之候不同,非氣有優劣也。使氣有優劣,春與秋亦有優劣乎?故衰颯以為氣,秋氣也。衰颯以為聲,商聲也。俱天地之出于自然者,不可以為貶也。又盛唐之詩,春花也。桃李之濃華,牡丹芍藥之妍艷,其品華美貴重,略無寒瘦儉薄之態,固足美也。晚唐之詩,秋花也。江上之芙蓉,籬邊之叢菊,極幽艷晚香之韻,可不為美乎?夫一字之褒貶,以定其評,固當詳其本末,奈何不察而以辭加人,又從而為之貶乎?則執‘盛’與‘晚’之見者,即其論以剖明之,當亦無煩辭說之紛紛也已。”葉燮這段話的意思是:一、晚唐詩的確有衰颯之氣,但其特征是雖“寒瘦儉薄”,但又“幽艷晚香”,也就是如同秋花一樣,自有其特色;二、晚唐詩的“衰颯”乃是因其時代氣候所造成的,而并非晚唐詩人本身氣格低劣,故不應一味執著于“盛”“晚”之現象以貶責詩人作者,而是要詳其本末,深究這種現象形成的原因。

對晚唐詩“衰颯”現象形成之原因的探究,筆者早在20世紀80年代就開始了。十多年來,也寫過不少這方面的文章。同時進行的還有佛學與文學關系的研究。但是,將佛教與晚唐詩二者聯系起來做較為深入具體與系統的研究卻是近年來才開始的。2003年,我的《佛教與晚唐詩研究》課題獲準立項,從此便專力就此進行系統的思考與探討。一年多來,感到還是有所心得的。首先,對晚唐文人與佛教結緣的原因基本上有了一個比較清晰的認識,其次是初步認識到晚唐安窮樂道的涉佛詩與宋代理學的建立之間是有一定關聯的,再次是對中國歷史上知識分子在安身立命方面的經驗教訓有了一定的感受。

關于晚唐文人與佛教結緣的原因,大致說來有這么幾個因緣。一是時代走向所致。正如不少前輩與時賢所論及的,自佛教傳入中國以來,東晉、南北朝、安史之亂后、晚唐、宋代、明末、晚清,幾乎在每一個封建末世或者動亂衰微的時代,人們都有向佛教中尋找出路的跡象。二是此期社會動亂,官場傾軋,軍閥混戰,為儒已經基本無用,既無法治世,也無法治心,宋代“儒門淡泊,收拾不住,盡歸釋氏”的現象實際上是從中晚唐時開始的。三是佛教在晚唐武宗發起“會昌法難”之前勢力已經極為高漲,經過“會昌法難”,雖遭打壓,但不久又再度興盛,至懿宗時已具相當規模,對當時社會造成的影響至為巨大。四是在晚唐科舉選拔制度的嚴酷重壓之下,廣大不遇難達、身處下層的知識分子已經陷入難以解脫的生存困境,他們不得不另尋精神出路,另找安身立命之處將自己救拔出來。上述四因素中前三者人們已經論述得比較多,而對于第四個方面的原因至今還缺少足夠的認識,因此本書在這一方面用力甚多,論析較詳,并認為理學的產生與此也有一定關聯。概言之,無論是佛學的為廣大讀書士子所接受并應用于生活,還是理學強調治心、修身以實現“內圣”人格境界作為人生成就的價值標準,都是讀書士子們不甘心為包括科舉取士在內的社會價值觀念牢籠左右,而希求自我超越與自我成立以從生存困境中拔脫出來的一種嘗試。

中唐以還,廣大讀書士子在現實生活中越來越被驅入社會邊緣地位,處此窮途末路,便不得不考慮在精神的世界里樹立獨立的人格境界以實現自我救助,宋代理學即是沿著此一思路所產生,而中晚唐以來佛學日益為廣大讀書人所采用則成為此間的一個契機,一個中介。宋代讀書士子zui終選擇了不遇不達卻以崇高的人格境界成就了自我的陶淵明與杜甫作為前賢中的榜樣,而否棄了嘆老嗟卑、氣格衰微的晚唐詩,在這一精神出路的探索過程中,晚唐詩雖然被作為歷史教訓來看待,但卻自有它的認識意義。概言之,它為中國后期封建社會中的知識分子走出困境、開辟生路是付出了代價的。

文學史上,論及“魏晉風度”“晉宋風神”時總喜歡以“高蹈絕塵”“高慕遠舉”來蓋定,并認為此種風神氣度在后世已經絕跡,一去不返。其實此期文人的深層心理質素之所以高遠而不卑近,與他們沒有受到后世社會那樣長期科舉制度的精神摧壓有關。自唐初開科取士以來,一代又一代的文人們就被牢籠于科場,很少有能逃脫的。到晚唐,不但科舉取士已近定規,而且代代相遞的承傳,使此種制度日益成為一柄鋒利的雙刃劍,一方面可以開辟廣大讀書士子的出路,另一方面也在宰割他們的精神,磨損他們的靈氣。而由于取錄名額的限制,就在極少部分人開出生路的同時,絕大多數卻在長期的生命耗損與精神摧壓下,變得越來越氣格萎弱,性情郁抑,就像是從小就被包了小腳似的,局促已成定勢,始終難以放開了。六朝文人沒有受到過這樣從少年、青年時期就開始的科舉壓力,他們不是在壓力與束縛下成長起來的,因此六朝人的高舉,精神上是自由的,情性上是曠達甚至狂放的。自唐以來,文人很少有人能高蹈遠舉、放曠自然,再也無法形成魏晉、晉宋那樣的一代風流,科舉制度對文人們從幼年開始就造成的精神摧壓當是一個很重要的原因。另外還有一個重要原因,即是后世文人很少能夠像六朝士族文人那樣具有強大的經濟與軍事實力。自唐以來,庶族地主階級甚至貧寒出身的文人們由于利益的驅使,由于要解決衣食經濟等的生活需要,其功利目的性越來越明確,越來越強烈。為了達到目的,他們不得不在包括科舉考試在內的社會現實中處處就范,甚至摧眉折腰。這種在現實生活中的摧眉折腰,也必然導致精神上越來越難于高蹈振舉。李白是zui后一個具有魏晉風度的大詩人。正是由于他一方面受到時代社會環境的制約,也不得不屈己于人。另一方面,他又始終葆有魏晉那種高蹈放曠氣質,時時感到這種摧眉折腰的痛苦不自由,因此他的怨憤比誰都大。正是這種精神上始終不息不減的對自由境界的向往與渴望,使他的詩發言出語比誰都高遠,也由于現實生活中的難得自由與不得不抑情約性,他的痛苦與壓抑感受也就比誰都來得敏感,來得強烈。而對于自中晚唐時代開始的無論從財力還是從才氣上都遠遠不如李白的廣大不得志的讀書人來說,他們中的絕大部分都只能感到深深的屈辱與痛楚,感到極為凄涼孤苦而又心酸無奈。

正是處在這種深陷人生困境不得脫拔的煩惱痛苦狀況下,在中國歷史上已經為六朝文人起過排憂解惑作用的佛教又再度走進了晚唐文人的心中,因著佛教特有的認識論、本體論、方法論、實踐論等理論,在晚唐時期,大量的詠懷詩、懷古詩、隱逸詩、禪悅詩與酬贈之作中,都充滿了對現實人生的傷感,對歷史功業的否定,對隱逸避世的向往,對佛寺禪門的傾服,以及對清、寂、靜、凈人格境界的推崇贊頌等內容。而融合佛教教義,此期此類詩歌的重點乃著落在苦、空、寂、靜等幾方面,其中“苦”是對生活現實的反映,“空”是對歷史人生的認識,“寂”是寂滅來自世俗社會的種種塵勞妄念,“靜”是自靜其心,自凈其性,從而使身心歸于平靜,安于寧靜。它既包括了詩人們對世相人生的感受與認識,也包括了他們對隱逸避世與宗教皈依的生活實踐與情感體驗,一切都十分具體,也比較深入。可以說不但真實地表現了晚唐詩人們自我救拔的心路歷程,而且無論從文學史還是思想史的角度來看,都具有一定的典型意義。

晚唐時代,由于動亂末世的原因,人們普遍遭受到比初、盛、中唐時要遠為嚴重得多的生、老、病、死等來自現實生活的磨難。而作為讀書士子的文人們,為了功名舉業、仕宦前程,還要忍受著比一般人更為沉重的愛別離、怨憎會、求不得等種種心靈的痛苦煎熬,惟其如此,佛教zui基礎的“苦諦”理論中“人生是苦”的教義便深深切入了不少晚唐詩人的心靈,一時間,嘆老嗟卑、傷時怨命甚至咒天罵地的聲音充斥彌漫于詩壇。其中zui為傷心酸楚者莫過于在遭遇科舉應考落第之后那種悲憤失望情感的發泄了,正如胡震亨在《唐音癸簽》卷二十六中所指出的:“晚唐人集,多是未第前詩,其中非自敘無援之苦,即訾他人成事之由。名場中鉆營惡態,忮懻俗情,一一無不寫盡。”由此可見,這種種痛苦基本上都是集中于“求不得”這一人生最大痛苦的,而痛苦的根源又幾乎都是來自于科舉取士這一社會價值取向。也就是說,不取得科舉功名,便不能進入仕宦從政的人生道路。不經由仕宦從政之路,便無法施展人生抱負,實現人生理想,而通過建功立業以顯示的人生價值也無法體現。質言之,這一體現人生價值的道路便是經由科舉及第——仕宦從政——施展抱負——建功立業而完成的。

然而,當懷抱人生失意情感的晚唐詩人們站在標志著前人所建樹之功業的歷史遺跡面前時,這種因無法體現人生價值的痛苦卻又有所減輕。昔日的王圖霸業已隨歷史浪潮逝去,長空渺渺,大河滔滔,一切都已經蕩然無存。于是,一種古往今來,所有功名事業乃至榮華富貴都不可能永久長駐,都將歸于幻滅的感受,融合著佛教“萬法皆空”的本體論、認識論,使失意的詩人們終于由徹底看空、徹底否棄而得到了精神上的解脫。本來千軍萬馬經過科舉考試這一獨木橋就是極其困難的事,何況即使取中進入仕途,即使也能建立重大功業,到頭來也不過仍舊是一場空幻。既然如此,又何必為求不得而傷悲,為得到了而沾沾自喜、揚揚得意呢?縱觀晚唐時大量的懷古詩,吊古傷今,撫今追昔,所指向的大都只是一個“空”字。可以說,這種對歷史功業普遍持否定態度的思想認識,正是作者們在為自己從今天所遭遇的生存困境中解脫出來說法的。如果說詠懷詩中所充滿的是一種自傷情調的話,那么不少懷古詩中所蘊含著的乃是晚唐大部分失意文人的一種自慰心理。當然這些作者中間也有不少是已經科場得中并進入了官場者,但是他們也普遍感到生不逢時,感到很難有通過功業立身揚名的可能,因此也就有通過否定功名事業來進行自我安慰的必要。

佛教與晚唐詩 作者簡介

胡遂(1956—2017)

文學博士,湖南大學文學院教授、博士生導師,主要從事中國古代文學、中國佛學等方面的研究。

已出版的主要著作有《中國佛學與文學》、《中國古代文學史》(合著)、《胡林翼集》(古籍整理)等,在《文學評論》《文學遺產》《文藝研究》《中國文學》《光明日報》等報刊上發表學術論文六十余篇。

鄧田田 整理

中共湖南省委黨校(湖南行政學院)期刊社副主任,教授、博士,胡遂教授之女。

- >

李白與唐代文化

- >

名家帶你讀魯迅:故事新編

- >

人文閱讀與收藏·良友文學叢書:一天的工作

- >

羅庸西南聯大授課錄

- >

龍榆生:詞曲概論/大家小書

- >

中國人在烏蘇里邊疆區:歷史與人類學概述

- >

羅曼·羅蘭讀書隨筆-精裝

- >

推拿