-

>

百年孤獨(2025版)

-

>

易中天“品讀中國”系列(珍藏版全四冊)

-

>

心歸何處

-

>

(精裝)羅馬三巨頭

-

>

野菊花

-

>

梁啟超家書

-

>

我的父親母親:民國大家筆下的父母

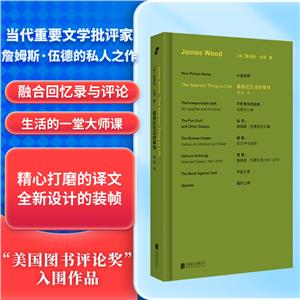

最接近生活的事物 版權信息

- ISBN:9787559678454

- 條形碼:9787559678454 ; 978-7-5596-7845-4

- 裝幀:平裝-膠訂

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>

最接近生活的事物 本書特色

這本由四篇文章構成的小書是伍德系列講稿的合集,也是他迄今為止*為私人的生活/閱讀經驗表述。開頭他引述喬治·艾略特的話:“藝術是*接近生活的事物。”藝術和生活正是他這本書討論的兩個主題,或者說,他真正想討論的是二者的關系。藝術并不等于生活,它們之間有一段難以彌合的距離;但它們又是*接近的,這份接近不僅讓藝術(在這本書里尤其指文學)成為生活時常要指望的援軍,甚至能構成生活本身必不可少的部分。不僅熱愛文學的讀者需要文學,我們都需要看到別人的生活、故事、感受,而文學在其中起到了不可或缺的作用。對于有些人來說,文學和藝術尤其重要,比如詹姆斯·伍德——他坦誠了文學對自己的意義,以及他何其有幸能用文字(文學本身的方式)評論文學。閱讀這本書,也是在理解我們作為讀者的幸運。

最接近生活的事物 內容簡介

在所有的藝術門類里,小說在描述我們的生活形態、從死亡與歷史遺忘中拯救那些生活的肌質方面有著獨到的能力。閱讀的行為就是*神圣和*個人化的行為,本書既有伍德個人的閱讀經驗,討論了契訶夫的短篇故事《吻》、W.G.塞巴爾德的《移民》和菲茨杰拉德的《藍花》等作品;還透露了他本人與書寫文字的親密關系:我們看到一個來自鄉間的男孩的成長歷程,包括家庭環境、小時候的閱讀等等。

這不僅是一位優秀批評家所作的簡短、論證嚴密的書,它還是一段親密的個人敘述,反思并體現了讀者與作者(還有批評家)之間富有成效的共謀,并邀請我們重新思考對我們閱讀與創作小說而言至關重要的一切事物。

最接近生活的事物最接近生活的事物 前言

*近,我參加了一個素未謀面之人的追悼會。他是我一位朋友的弟弟,突然撒手人寰,留下一堆身后事,還有一個寡婦和兩個年幼的女兒。追悼會上擺了一張他的照片,下面寫著生卒年(1968— 2012)。照片上的他看上去出奇地年輕,煥發著生命的活力—他在耀眼的陽光下略微瞇縫著眼,淡淡地笑著,仿佛他快要明白別人說的笑話的笑點在哪里了。說來痛心,他的離世是他短短一生中顯著又英勇的事實,余下的不過是普普通通的歡樂日常,由好幾位發言者對此作了見證。那時的他,正從小船上一躍而起,跳入緬因州的河水里;那時的他,還是個孩子,與兩個表兄弟一起調皮地從小木屋的窗戶向外尿尿;那時的他,住在意大利,靠跟人調情來學意大利語;那時的他,正說著一個很有趣的笑話;那時的他,是位充滿熱情與活力的朋友,只要他在場,整個房間就充滿了笑聲。*后的追思儀式一般都是如此,發言者們拼命地想要擴充并抓住逝者一生中那些美好又平淡的瞬間,填滿從1968年到2012年之間的每一個日子,這樣我們離開教堂時想起的就不再是他生命的起點和終點,而是其間永恒的時刻。

能夠縱覽某個人從出生到去世的整個人生,這種好機會不可多得,但在某些方面也讓人感到別扭,因為這樣的檢視顯得專橫霸道,過于冒失。悲傷并不能使我們有足夠的權利篡取即臨開端和結局的神力。這樣的全能全知讓我們不自在。對于自己的一生,我們沒有這種能力;對于別人的一生,我們通常也不去妄求這種能力。

最接近生活的事物 目錄

1 **章 為什么?

33 第二章 嚴肅的觀察

69 第三章 物盡其用

101 第四章 世俗的無家可歸

137 致謝

139 注釋

最接近生活的事物 相關資料

“這些娓娓道來的文字既以其恬靜的修養給人以啟迪,又向我們揭示了伍德本人。”——《新聞周刊》 “伍德的頭腦是收集文學珍寶的容器,保護它們不受時間的侵蝕。但伍德守護的寶庫不僅僅是美學上的:書籍是人類感情的保險箱,像是盛放文字而非灰燼的骨灰盒。”——《衛報》 “豐富的語言藝術……伍德展現了高超的修辭和洞察力。” ——《出版人周刊》

幾年前,在愛丁堡,我曾跟我父親一同去聆聽鋼琴家阿爾弗雷德·布倫德爾(Alfred Brendel)關于貝多芬鋼琴奏鳴曲的演示講座。我們遲到了,到大廳時上氣不接下氣,渾身是汗。但是里面很安靜。布倫德爾坐在桌邊,身后有一臺音樂會用的大型鋼琴。他說著話——更確切地是咕噥著——參考著他的講座筆記,透過厚厚的眼鏡片盯著文本看。他帶有很重的奧地利口音,即使身居英國幾十年也未曾受到影響。他時常會轉向鋼琴,彈上幾節作示范。可當他引用時,不同尋常的事發生了:即使是彈上幾個簡短的樂句時,他不再是引述者,而是表演者,不僅是評論家,而且是藝術家兼評論家:在身體表現上,他必須進入類似于出神的狀態,來演奏整場音樂會(他那慣常的抖動、似有似無的咀嚼、閉合的雙眼、如癡如醉和傾斜欲墜的姿態)。他沒法溫和地引述音樂,沒法像人們讀法語臺詞時并不需要帶上“得體”的法國口音那樣。可以說,他必須變成得體的法國人。在這個意義上,他無法引述。他只能重新創造;也就是說,他只能創造。令人極為沮喪的是,一次又一次,聽著三小節完美演繹的最美妙的貝多芬,不得不突然停下來,取代它的是鋼琴家口齒不清的維也納囈語。繼續彈,繼續彈,不要停啊!我無聲地乞求著。咕噥聲很快變得不再有意思或不再重要;人們為了下一段鋼琴演繹而活,在美好與美好之間來回搖擺,在凡俗世界的棕褐色涌流之上。他的“引述”蓋過了他的評論;他正在逐漸靠近瓦爾特·本雅明所說的一本全由引語構成的書的概念。

或許,用它來跟文學批評作類比并不完美,因為文學批評家缺少這種讓他所選的引語發生變化的精準能力,不像音樂家演奏他們的所選曲目那樣。但是,就讓布倫德爾絮絮叨叨的嘟噥聲來代表一種囿于外在性的文學批評吧,一種寫文本評論,而非通寫文本評論,它是平淡如水的評論,從創造的核心處被驅逐了出去。同時,也讓布倫德爾的鋼琴演繹、他對同時做到既引述又創造的無能為力,來代替那種通寫的文本批評吧,那種既具有批判性又是重新描述的批評。

最接近生活的事物 作者簡介

詹姆斯·伍德(James Wood),1965年生,英國批評家、散文家、小說家,曾任《衛報》首席文學批評家、《新共和》資深編輯,現為《紐約客》專欄作家、哈佛大學文學教授,著有《破格》(1999)、《不信之書》(2004)、《不負責任的自我》(2004)、《小說機杼》(2009)、《私貨》(2013)、《最接近生活的事物》(2015)。

譯者:黃遠帆,上海外國語大學比較文學和世界文學系碩士。曾經做過英語文化記者,譯有《每個愛情故事都是鬼故事:大衛•福斯特•華萊士傳》《破格:論文學與信仰》。

- >

史學評論

- >

中國人在烏蘇里邊疆區:歷史與人類學概述

- >

羅庸西南聯大授課錄

- >

自卑與超越

- >

二體千字文

- >

姑媽的寶刀

- >

人文閱讀與收藏·良友文學叢書:一天的工作

- >

伯納黛特,你要去哪(2021新版)