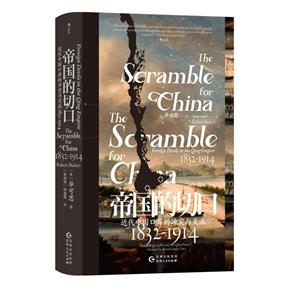

包郵 后浪-帝國(guó)的切口 近代中國(guó)口岸的沖突與交流 1832—1914

-

>

清通鑒(全四冊(cè))(精裝)

-

>

明通鑒(全三冊(cè))(精裝)

-

>

跨太平洋的華人改良與革命 1898-1918

-

>

天有二日(簽名鈐印特裝本)

-

>

歐洲至暗時(shí)刻(1878-1923):一戰(zhàn)為何爆發(fā)及戰(zhàn)后如何重建

-

>

(精裝)奧托·馮· 俾斯麥與德意志帝國(guó)建立

-

>

華文全球史:中國(guó)文脈

后浪-帝國(guó)的切口 近代中國(guó)口岸的沖突與交流 1832—1914 版權(quán)信息

- ISBN:9787221178336

- 條形碼:9787221178336 ; 978-7-221-17833-6

- 裝幀:一般膠版紙

- 冊(cè)數(shù):暫無(wú)

- 重量:暫無(wú)

- 所屬分類(lèi):>>

后浪-帝國(guó)的切口 近代中國(guó)口岸的沖突與交流 1832—1914 本書(shū)特色

透過(guò)在華洋人的視角看歷史,將中國(guó)史置于世界史視野下。 本書(shū)主要從洋人的動(dòng)機(jī)、心理等角度來(lái)觀(guān)察清末這段歷史,提供了一種不同于傳統(tǒng)本土記錄的獨(dú)特視角。既不是費(fèi)正清“沖擊—回應(yīng)”的延伸,也不是柯文“中國(guó)中心觀(guān)”的后續(xù),它更像是對(duì)這兩種范式的補(bǔ)遺。更將中國(guó)近代史置于世界史視野之下,考察列強(qiáng)瓜分世界狂潮中,中國(guó)近代史作為其中的一部分,有著怎樣的意義。 ◆林賽、律勞卑、巴夏禮、李泰國(guó)、馬嘉理、赫德、李度,這些貫穿中國(guó)近代史始末的人物筆下的清末是什么樣的?從中可以了解西方人眼中的清末中國(guó),以及他們發(fā)動(dòng)一系列挑釁、戰(zhàn)爭(zhēng)的各種行為邏輯和心理動(dòng)機(jī)。 大量**手資料,從國(guó)家層面到個(gè)人野心,面面俱到。 本書(shū)的論據(jù)都是當(dāng)時(shí)在華洋人的日記、與親人的書(shū)信、留存的報(bào)刊及檔案等。不僅展示了西方列強(qiáng)在國(guó)家層面企圖從中國(guó)獲得什么,也細(xì)致描寫(xiě)了鼓動(dòng)侵華的戰(zhàn)爭(zhēng)販子個(gè)人的政治野心。這是以往近代史讀物中不多見(jiàn)的。 ◆林賽在1840 年進(jìn)入國(guó)會(huì),立志為自己發(fā)聲。渣甸則是另一名鼓吹者,馬地臣也于1843 年進(jìn)入國(guó)會(huì)。他們不再滿(mǎn)足于印刷小冊(cè)子和各種刊物、會(huì)見(jiàn)英國(guó)政治家、在三角洲游說(shuō)義律采取行動(dòng),他們想在議院里為自己爭(zhēng)得一席之地,在英國(guó)—大英帝國(guó)的中心,提出他們對(duì)中國(guó)的關(guān)心和要求。對(duì)于一心追逐名利的商人來(lái)說(shuō),選擇這條路并不算稀奇,但是他們主要還是希望能夠借此在關(guān)鍵時(shí)刻對(duì)當(dāng)局施加影響力,而非純粹地追求自身地位。 通過(guò)具體人物和事件,生動(dòng)還原歷史細(xì)節(jié),可讀性強(qiáng)。 沒(méi)有抽象的歷史概念和宏大的敘事,本書(shū)通過(guò)一個(gè)個(gè)具體的人物和事件、豐富的細(xì)節(jié),以小見(jiàn)大,直觀(guān)地呈現(xiàn)當(dāng)時(shí)社會(huì)和人物的真實(shí)面貌。 ◆張之喜9歲的弟弟“五兒”失蹤了……他來(lái)到領(lǐng)事館,“攜帶長(zhǎng)矛一桿”,提出如果愿意釋放弟弟,他將會(huì)拐帶另一個(gè)男童作為替代。……你或許會(huì)問(wèn),外國(guó)人拐帶五兒,究竟想干什么?張之喜肯定會(huì)告訴你,他們打算挖出五兒的眼珠。人人都知道,這是外國(guó)人干的勾當(dāng)——他們挖出中國(guó)人的眼珠,用來(lái)制作藥物,他們還挖出中國(guó)人的心臟充當(dāng)同樣的用途。 類(lèi)似的事件如何一層一層擴(kuò)大范圍,在通商口岸引起更大的沖突,并*終導(dǎo)致戰(zhàn)爭(zhēng),本書(shū)中有著生動(dòng)的記錄和描述。

后浪-帝國(guó)的切口 近代中國(guó)口岸的沖突與交流 1832—1914 內(nèi)容簡(jiǎn)介

本書(shū)從1832年英國(guó)通過(guò)鴉片貿(mào)易逐漸侵蝕清末中國(guó)開(kāi)始,敘述了直到1914年的80多年近代史。當(dāng)時(shí),清政府關(guān)閉國(guó)門(mén),與西方僅保持了極少的貿(mào)易。英國(guó)通過(guò)鴉片貿(mào)易、發(fā)動(dòng)戰(zhàn)爭(zhēng),使得東西方的平衡被打破。西方列強(qiáng)強(qiáng)迫清政府打開(kāi)國(guó)門(mén),簽訂一系列不平等條約,開(kāi)放了一系列通商口岸。本書(shū)以小見(jiàn)大,通過(guò)一個(gè)個(gè)生動(dòng)鮮活的故事,展示了租界、通商口岸、海關(guān),乃至整個(gè)中國(guó)社會(huì)的變遷。需要說(shuō)明的是,本書(shū)的主要觀(guān)察視角來(lái)自當(dāng)時(shí)在華洋人的書(shū)信、日記、檔案,以及主辦的報(bào)刊等,可以說(shuō)是通過(guò)洋人的視角來(lái)揣測(cè)、分析西方列強(qiáng)的種種行為動(dòng)機(jī)和邏輯,是非常難得的閱讀觀(guān)察視角。

后浪-帝國(guó)的切口 近代中國(guó)口岸的沖突與交流 1832—1914 目錄

后浪-帝國(guó)的切口 近代中國(guó)口岸的沖突與交流 1832—1914 作者簡(jiǎn)介

[英]畢可思(Robert Bicker),英國(guó)布里斯托大學(xué)歷史教授,出生于英國(guó)威爾特郡,曾旅居德國(guó)、中國(guó)香港,并曾任香港大學(xué)人文學(xué)院教授。專(zhuān)研中國(guó)近代史、中英殖民史。著有《帝國(guó)造就了我》(Empire Made Me)、《滾出中國(guó):十九、二十世紀(jì)的國(guó)恥,如何締造了民族主義的中國(guó)》(Out of China: How the Chinese Ended the Era of Western Domination)兩部贊譽(yù)不絕的作品。

- >

姑媽的寶刀

- >

羅曼·羅蘭讀書(shū)隨筆-精裝

- >

苦雨齋序跋文-周作人自編集

- >

中國(guó)人在烏蘇里邊疆區(qū):歷史與人類(lèi)學(xué)概述

- >

【精裝繪本】畫(huà)給孩子的中國(guó)神話(huà)

- >

經(jīng)典常談

- >

月亮虎

- >

名家?guī)阕x魯迅:朝花夕拾