-

>

妙相梵容

-

>

基立爾蒙文:蒙文

-

>

我的石頭記

-

>

心靈元?dú)馍?/p>

-

>

女性生存戰(zhàn)爭(zhēng)

-

>

縣中的孩子 中國縣域教育生態(tài)

-

>

(精)人類的明天(八品)

民國 (東莞縣志·方言志)校注 版權(quán)信息

- ISBN:9787519424954

- 條形碼:9787519424954 ; 978-7-5194-2495-4

- 裝幀:一般膠版紙

- 冊(cè)數(shù):暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>

民國 (東莞縣志·方言志)校注 本書特色

★ 16開平裝,中國友誼出版公司出版

★ 《東莞縣志》是清末探花陳伯陶博行采訪,詳加征引,仿阮文達(dá)《廣東通志》及近代南番諸志的體例,歷時(shí)六載修纂而成,是部評(píng)價(jià)較高的縣志

★ 該書被譽(yù)為“歷史上東莞志書之*”,到今天仍是參考東莞昔日歷史的重要文獻(xiàn)

★ 對(duì)于今人難以讀懂的生僻字詞和東莞獨(dú)有的方言字詞加以注音及注釋說明

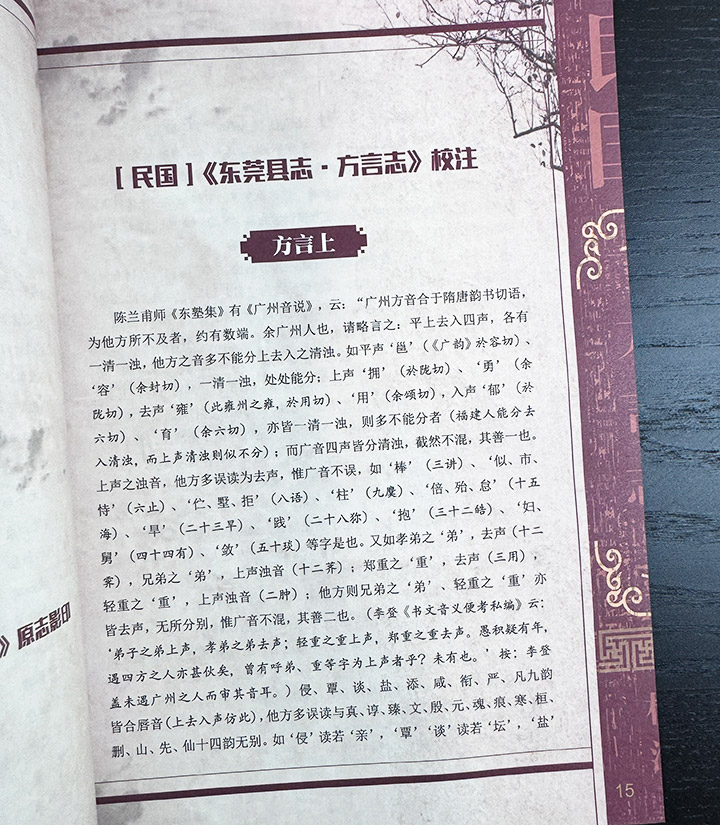

民國 (東莞縣志·方言志)校注民國 (東莞縣志·方言志)校注 前言

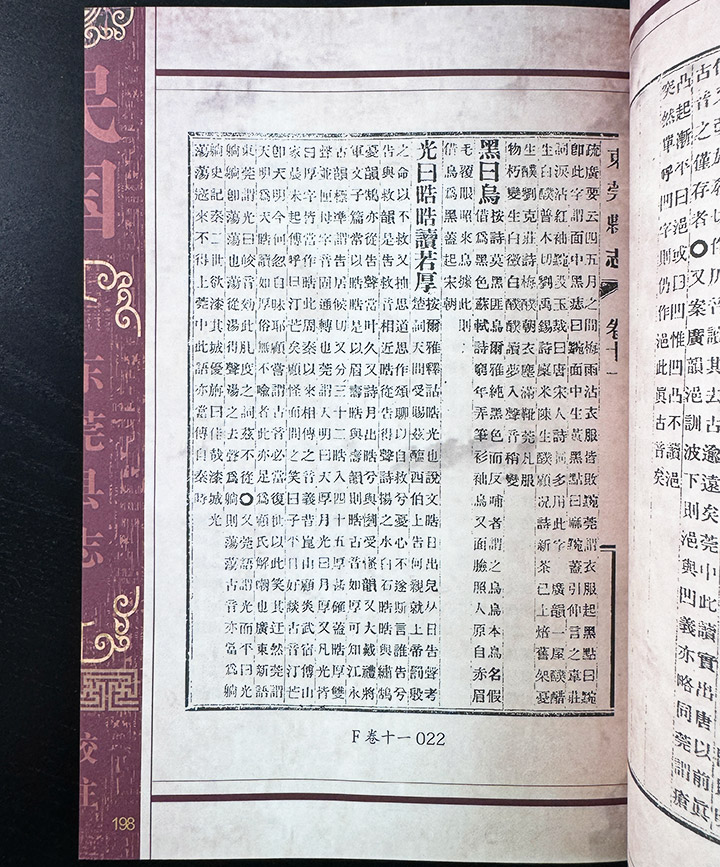

[民國]《東莞縣志·方言志》為陳伯陶主編。此次校注的版本是民國十年鉛印本,臺(tái)灣學(xué)生書局1968年出版。

陳伯陶(1855-1930),東莞中堂鳳涌人,6歲拜陳澧為師,10歲通讀五經(jīng),光緒元年中秀才,光緒十八年獲探花,為東莞歷史上唯一文探花,授翰林院編修、文淵閣校理、武英殿協(xié)修,后又任國史館協(xié)修、總纂。陳伯陶一生學(xué)養(yǎng)深厚,著作甚多,有[民國]《東莞縣志·方言志》98卷、《勝朝粵東遺民錄》4卷、《宋東莞遺民錄》2卷、《明季東莞五忠傳》2卷、《增補(bǔ)陳琴軒羅浮志》15卷、《孝經(jīng)說》3卷、《袁督師遺稿》3 卷、《瓜廬文乘》4卷等。在諸多著作中,[民國]《東莞縣志·方言志》和《勝朝粵東遺民錄》*有價(jià)值。[民國]《東莞縣志·方言志》是陳伯陶在港期間,組織數(shù)十人,博行采訪,詳加征引,仿阮文達(dá)《廣東通志》及近代南番諸志的體例,重新纂輯,歷時(shí)六載修撰而成。[民國]《東莞縣志·方言志》被認(rèn)為是歷史上東莞志書之*,是東莞歷史文化研究的重要文獻(xiàn),是不可多得的歷史文獻(xiàn)瑰寶。

陳伯陶師從陳澧。陳澧(1810-1882),廣東番禺人,清代著名學(xué)者、音韻學(xué)家。清道光十二年舉人,于天文、地理、樂律、算術(shù)、古文、駢文、填詞、書法,無不研習(xí),著述達(dá)120余種,著有《東塾讀書記》《漢儒通義》《聲律通考》等。陳澧對(duì)廣州方言和音韻有深入的研究,所著《廣州音說》詳細(xì)論述廣州方言的特點(diǎn)及其源流。陳澧**個(gè)使用系聯(lián)法對(duì)《廣韻》反切上、下字進(jìn)行研究,成書《切韻考》,梁?jiǎn)⒊Q之為“絕作”,是音韻學(xué)上的偉大著作。

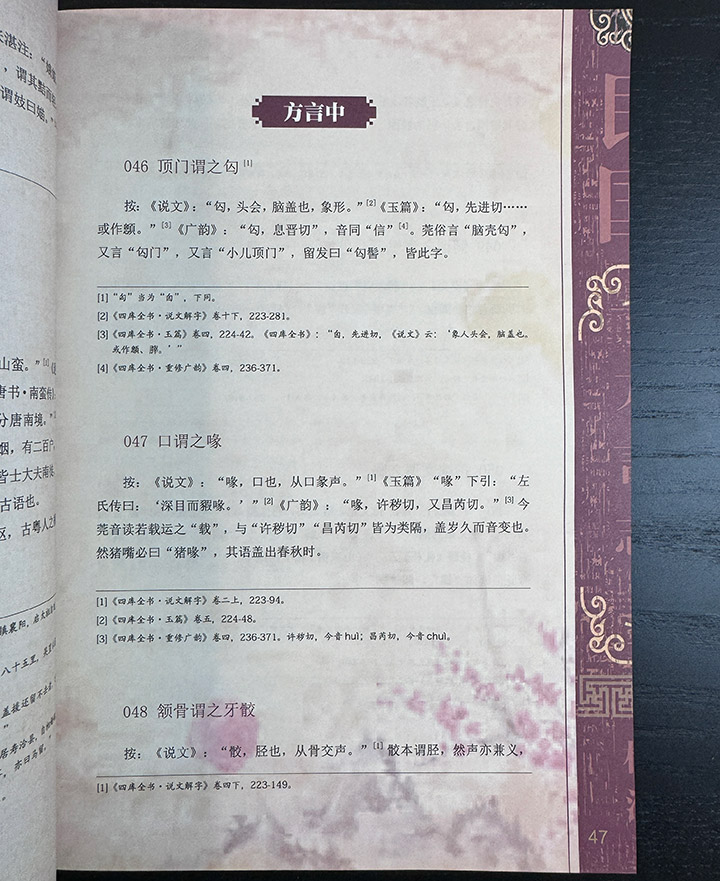

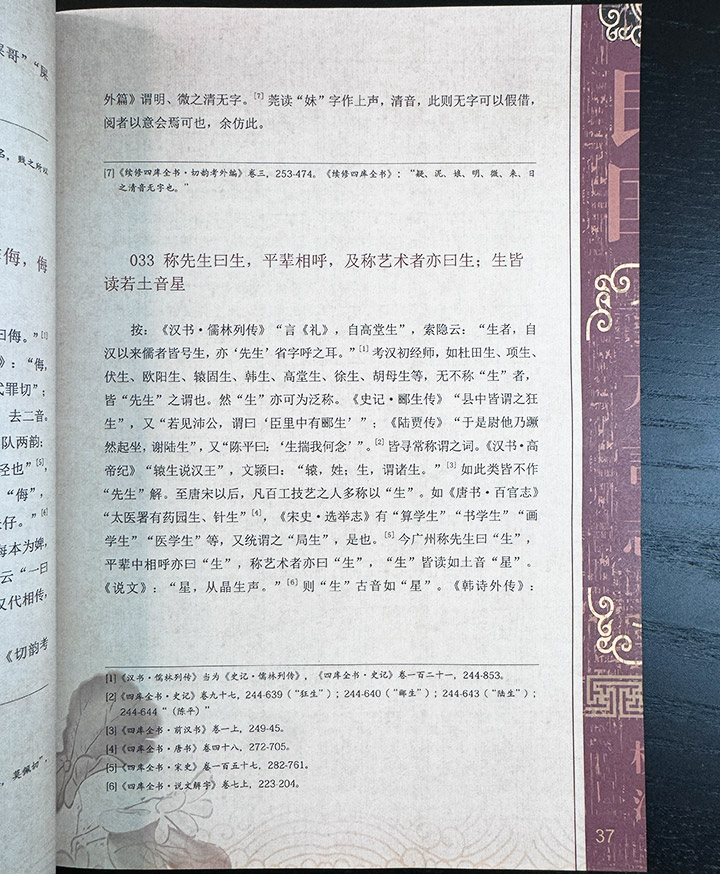

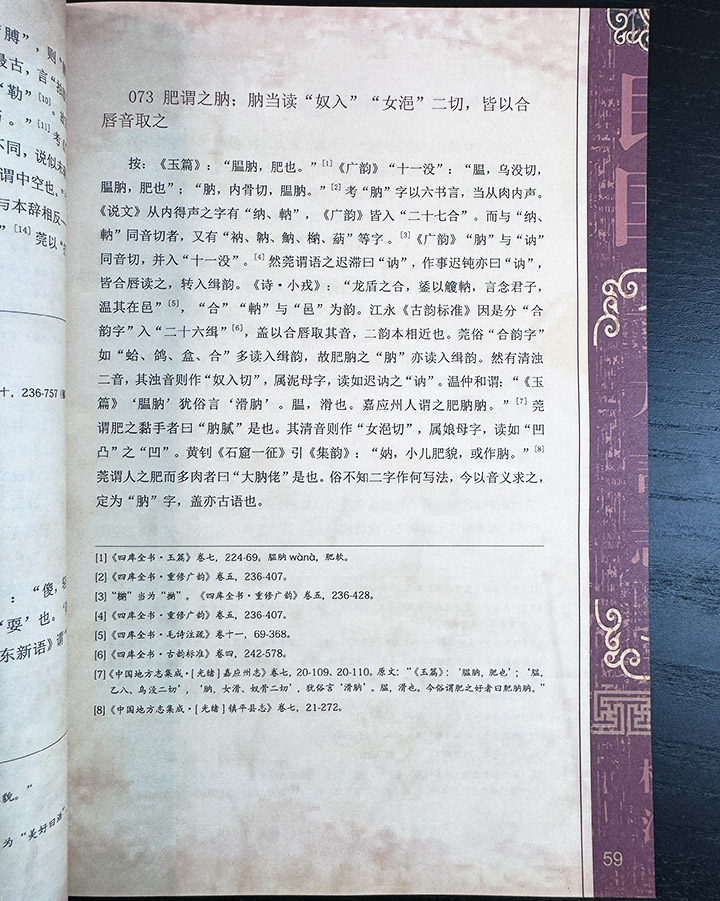

在老師影響下,陳伯陶在方言和音韻方面造詣?lì)H深,集中體現(xiàn)在[民國]《東莞縣志·方言志》中。《方言志》分上、中、下三卷,共238個(gè)詞條,涉及語音、詞匯、語法多個(gè)方面,每一詞條征引文獻(xiàn)豐富,是東莞方言語音史研究的重要語料,也是東莞市重要地方文獻(xiàn)。由于受到當(dāng)時(shí)條件的限制,方志以豎行排列,繁體字印刷,無標(biāo)點(diǎn),且不免出現(xiàn)脫字、衍字、錯(cuò)字等現(xiàn)象。對(duì)方志進(jìn)行標(biāo)點(diǎn),對(duì)錯(cuò)訛現(xiàn)象進(jìn)行校勘,有助于地方文獻(xiàn)的準(zhǔn)確傳承和建設(shè)。

“[民國]《東莞縣志·方言志》校注”(以下簡(jiǎn)稱“校注本”)主要做了以下七個(gè)方面的工作:

一、重排。原版《方言志》豎向排版,校注本將其轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)代通行的橫向排版。

二、標(biāo)點(diǎn)。原版《方言志》無標(biāo)點(diǎn),校注本加注標(biāo)點(diǎn),明確句讀。

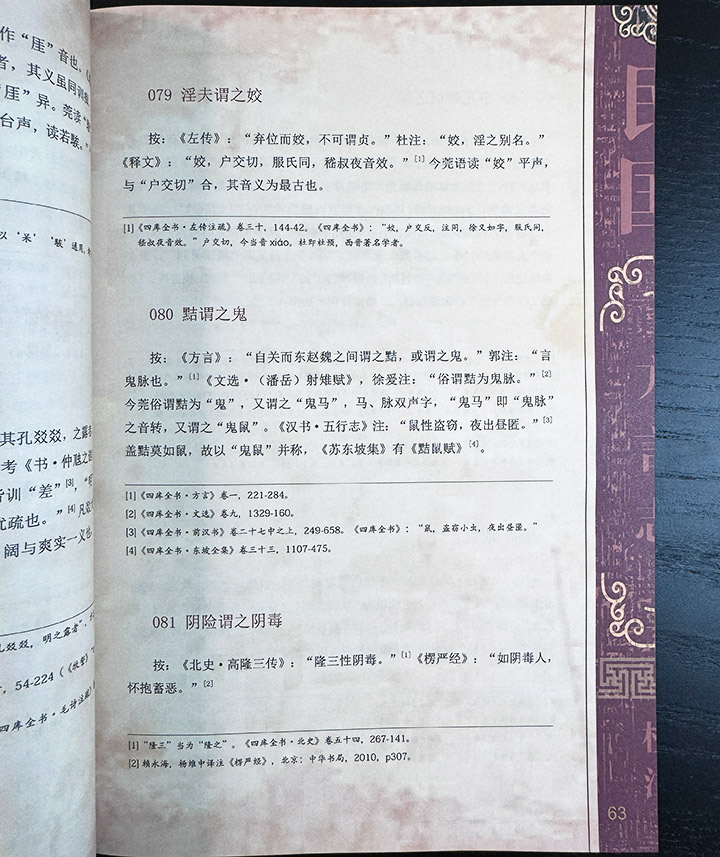

三、添加序號(hào)和索引。《方言志》分上、中、下三卷,共238個(gè)詞條,原版無序號(hào),校注本添加序號(hào)和索引,方便閱者快速查閱詞條。

四、整理字體。原方志繁體印刷,校注本原則上改為簡(jiǎn)化字。但下列四種情況,遵照原文保留繁體。

A.繁體字和簡(jiǎn)化字同時(shí)出現(xiàn),兩字本義不同,只是后來通用或同音替代。例如“001父母稱曰爺娘,又曰阿爺阿娘,又曰亞爺亞娘”條:《玉篇》:“孃,女良切,母也。”通作“娘”。《南史·竟陵王子良傳》:“子良曰:‘娘今何處用讀書?’”《北史·韋世康傳》:“世康與子弟書曰:‘娘春秋已高,溫凊宜奉。’”又古《木蘭詩》“不聞爺娘喚女聲”,杜甫詩“耶娘妻子走相送”,白居易詩“兒別爺娘夫別妻”,字皆為“娘”。《玉篇》雖訓(xùn)“娘”為“少女之號(hào)”,與“孃”異,然同為“女良切”,亦同音通借字也。

B.只有繁體字才能更好地說明漢字的結(jié)構(gòu)。例如“035木匠曰鬬木佬”條:“按:《說文》:‘鬬,遇也,從木斲聲。’”“102怒罵曰鬧”條:“按:《說文 · 新附》:‘鬧,不靜,從人鬥。’”

C.因?yàn)榉斌w字形近而訛時(shí),保留原書繁體字形,另加注文,說明原書錯(cuò)訛,給出正確字形。例如“100多曰夠”條:按:《文遷[1] · 魏都賦》:“繁富伙夠,不可彈究。”

繁簡(jiǎn)字中古讀音不同,在記音或標(biāo)注反切時(shí)不能使用簡(jiǎn)化字。例如《方言志》緒言:“平上去入四聲,各有一清一濁,他方之音多不能分上去入之清濁。如平聲‘邕’(《廣韻》於容切)、‘容’(余封切),一清一濁,處處能分;上聲‘擁’(於隴切)、‘勇’(余隴切),去聲‘雍’(此雍州之雍,於用切)、‘用’(余頌切),入聲‘郁’(於六切)、‘育’(余六切),亦皆一清一濁,則多不能分者。”“於”不能簡(jiǎn)化為“于”,兩字古讀音不同。“159禽窠謂之鬬”條,鬬的中古讀音“都豆切”,去聲;斗,“當(dāng)口切”,上聲。兩字不同音,不能簡(jiǎn)化。

另外,將異體字原則上改為常見的規(guī)范字體。但幾個(gè)異體字同時(shí)出現(xiàn)需加區(qū)別時(shí),保留異體字不變。例如“151兩山之間有路謂之逕,逕即陘與徑之通借”條,“逕、陘、徑”三字雖為異體,但不可統(tǒng)一。

五、注釋。對(duì)于今人難以讀懂的生僻字詞和東莞獨(dú)有的方言字詞加以注音及注釋說明。注音時(shí),或依據(jù)現(xiàn)代漢語,采用漢語拼音注音,例如“001父母稱曰爺娘,又曰阿爺阿娘,又曰亞爺亞娘”條注釋12:“凊 qìng,清涼,寒冷”;或采用直音法,用同音字注音,例如“129以刀削物曰??,細(xì)切曰剩,碎剔曰剮”條注釋6:“馮、剮,音同“寡’,古瓦”;或依據(jù)韻書反切拼注讀音,例如“154沙未成田謂之坦,坦假借,字當(dāng)作渾”條注釋4:“徒早切,今音dan;他但奶,今音tan”。

六、標(biāo)注引文出處。原版[民國]《東莞縣志·方言志》每一詞條征引文獻(xiàn)豐富,但文獻(xiàn)引用并無出處。校注本查找相關(guān)文獻(xiàn),標(biāo)注出處,方便研究者進(jìn)行研究和校勘。從理論上講,應(yīng)該核查清代以前作者可能見到的古籍文獻(xiàn),但受條件限制,有時(shí)也會(huì)利用現(xiàn)代出版文獻(xiàn)進(jìn)行校對(duì)。主要參考文獻(xiàn)有:《四庫全書》《續(xù)修四庫全書》《四庫全書存目叢書》《中國地方志集成》。

七、錯(cuò)訛衍脫校訂。原版《東莞縣志·方言志》存在若干錯(cuò)訛衍脫現(xiàn)象,妨礙了對(duì)其成果的利用,校注本根據(jù)對(duì)校法和本校法對(duì)其進(jìn)行校勘。校勘術(shù)語有“當(dāng)為”“衍”“脫”等。

[民國]《東莞縣志·方言志》保留寶貴方言語料,富含歷史文化特色,對(duì)研究東莞方言及歷史文化具有非常重要的價(jià)值。希望通過我們的努力,擴(kuò)大閱讀群體,提供研究方便。

民國 (東莞縣志·方言志)校注 節(jié)選

- >

羅庸西南聯(lián)大授課錄

- >

名家?guī)阕x魯迅:朝花夕拾

- >

伯納黛特,你要去哪(2021新版)

- >

回憶愛瑪儂

- >

二體千字文

- >

新文學(xué)天穹兩巨星--魯迅與胡適/紅燭學(xué)術(shù)叢書(紅燭學(xué)術(shù)叢書)

- >

經(jīng)典常談

- >

巴金-再思錄