-

>

清通鑒(全四冊)(精裝)

-

>

明通鑒(全三冊)(精裝)

-

>

跨太平洋的華人改良與革命 1898-1918

-

>

天有二日(簽名鈐印特裝本)

-

>

歐洲至暗時刻(1878-1923):一戰為何爆發及戰后如何重建

-

>

(精裝)奧托·馮· 俾斯麥與德意志帝國建立

-

>

華文全球史:中國文脈

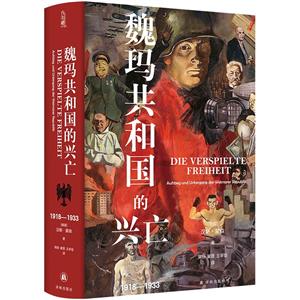

魏瑪共和國的興亡:1918-1933(精裝) 版權信息

- ISBN:9787544799034

- 條形碼:9787544799034 ; 978-7-5447-9903-4

- 裝幀:簡裝本

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>>

魏瑪共和國的興亡:1918-1933(精裝) 本書特色

魏瑪共和國僅存續了短短十二年。在風云變幻的20世紀,這是一段很容易被忽略的歷史。但在這緊湊的十二年中,共和國一方面受到持續不穩定的政治局勢的動搖,另一方面努力促成了德國現代化的開端,雖然這一進程甫一開始又被迫中斷。漢斯·蒙森成功地以極其細致的筆觸呈現了從德意志帝國末期到第三帝國初期的政治和社會事件。或許可以得出結論:對于共和國的垮臺,沒有任何一股政治勢力是無辜的。

魏瑪共和國的興亡:1918-1933(精裝) 內容簡介

魏瑪共和國是德國現代史上的一段重要時期,它誕生于di一次世界大戰失敗的陰影之中,其締造者試圖從舊世界的秩序中為德意志民族開辟一條新的道路。德國革命創造了德國di一部民主憲法,卻未能給國家注入民主的精神。精英階層不斷追念過去,各派政黨一味妥協,經濟遭受重大挫折,民粹主義日益增長,使這個年輕的國家難以為繼——這為納粹黨的崛起和共和國的覆滅鋪平了道路。《魏瑪共和國的興亡:1918—1933》便講述了從1918年到1933年,德國內部各派政治勢力面對內憂外患,各自掙扎求存的歷史。

魏瑪共和國的興亡:1918-1933(精裝) 目錄

**章 **次世界大戰結束時的德意志帝國

第二章 德國革命

第三章 革命與和約陰影下的民主努力

第四章 來自內部的反和平運動

第五章 生死存亡中的議會制度

第六章 雙重面目:內政外交的重建

第七章 議會外力量的進擊

第八章 議會制的終結

第九章 納粹黨的突破

第十章 危機中的政府

第十一章 通往總統獨裁的道路

第十二章 遭受政變威脅的政府

第十三章 從威權主義到法西斯專政

附錄1 1919—1933年德國內閣概覽

附錄2 魏瑪共和國主要政黨概覽

注釋

參考文獻

譯名對照表

魏瑪共和國的興亡:1918-1933(精裝) 節選

**章 **次世界大戰結束時的德意志帝國

1914年8月1日,德意志帝國向沙皇俄國宣戰,戰火的硝煙很快席卷整個歐洲,醞釀已久的**次世界大戰爆發。但是在宣戰的那一天,幾乎沒有人預見到,這場戰爭會以威廉二世的退位和德意志帝國的滅亡收場。被愛國主義激情沖昏頭腦的國民肆意地釋放著他們對戰爭的狂熱,以至于人們選擇性地忽略了同盟國將陷入多線作戰泥潭的可能性。來自社會民主黨左翼的反戰人士在工人運動中突然陷入了孤立無援的境地。國內的政治矛盾在備戰的緊張情緒中得到了大幅緩解,帝國宰相貝特曼·霍爾維格得以在軍隊的激進派中貫徹“城堡和平”政策,而在此之前,自由工會也承諾不會在國防事務上制造任何阻力。德國皇帝威廉二世用他那句著名的“我的眼前不再是什么政黨,我所見的只有德國人民”獲得了廣泛的支持。當時的資產階級知識分子普遍認為,德意志民族將以團結一致的方式面對不得不展開的防御性戰爭,這一設想是令人欣慰的,因為這或許意味著民族復興的開始。

隨著戰爭的進行,認為社會矛盾和政治分歧可以簡單擱置的幻想消失了。所謂的“城堡和平”在實際中僅僅意味著帝國議會☆初只在少數特殊情況下召開,通常是為了批準待定的戰爭信貸。此外,人們在補選中放下了黨派競爭,而且各政黨在公開場合都盡量保持低調。由此導致的后果就是,各種協會聯盟與自封的民意代表展開了激烈的關于戰爭目的的討論。這些討論無視了當時同盟軍有限的軍事資源,提出了許多不切實際的愿望。由于禁止公開討論,即使到了1916年秋天,當人們意識到所期待的“勝利的和平”已經愈行愈遠的時候,這些被記錄在無數戰爭目標備忘錄中的、帶有極端帝國主義色彩的欲望也始終無法被動搖。

對民族團結的熱切呼吁并沒能掩蓋國家內部裂痕很長時間,而為戰爭打開了方便之路的威廉王朝制度也逐漸無力掩蓋其長期存在的統治危機。由于當時的憲法不能確保軍事力量處于統一的領導之下,因此軍隊勢力逐漸將原本掌握政治實權的帝國官員們推離了權力中心—無論是在高層決策層面還是在地方執行層面,這也使得威廉王朝的統治危機越發嚴重。自《每日電訊報》丑聞事件后,威廉二世的“個人統治”名存實亡,帝國權力中心實際上處于真空期,在當時的戰爭條件下,這樣的權力真空無論從哪個角度考慮都是災難性的。尤其,基本的軍事決策依然要由皇帝親自下達,而皇帝本人卻因為被排擠在帝國實權之外而無法獲得必要的政治視野。帝國宰相貝特曼·霍爾維格促成了法金漢的倒臺,并將☆高陸軍指揮部移交給保羅·馮·興登堡和他天賦極高但野心勃勃的**軍需官埃里希·魯登道夫,這一事實反映了帝國領導層在國內貫徹政治意圖的能力嚴重不足。法金漢在凡爾登的大放血戰略失敗后,貝特曼·霍爾維格意識到,同盟國已經不可能單方面決定戰爭的走向了。他認為,只有得到保羅·馮·興登堡和埃里希·魯登道夫這兩位因坦能堡戰役的勝利而名聲大噪的指揮官的幫助,他才能為和平協議贏得輿論的支持。與此同時,組建第三☆高陸軍指揮部也為放棄無限制潛艇戰創造了機會。貝特曼清楚地知道,公眾所強烈要求的無限制潛艇戰將把美國卷入世界大戰,繼而確立協約國的戰爭優勢地位。

興登堡和魯登道夫的任命大大提升了他們在德國的威望,他們通過☆高陸軍指揮部“代行皇帝職責”,這意味著將君主從政治決策的過程中完全架空。從一開始,興登堡和魯登道夫就以專制的方式干預帝國的內政與外交,并建立了一個不斷擴張的軍事獨裁政權。在普魯士的選舉改革和帝國的憲法重組問題上,☆高陸軍指揮部站在普魯士保守派一邊,他們希望將任何改革至少推遲到戰爭結束。☆高陸軍指揮部提出全面重整軍備計劃,其主要目的就是通過縮減民用生產部門而實現☆大限度地開發勞動力資源。出于策略上的考慮,☆高陸軍指揮部同意議會通過《愛國助軍服務法案》,該法案在與工會進行長期談判后于1916年12月出臺。☆初,魯登道夫希望通過關閉議會以及提升稅收來實施他認為必要的措施,但是帝國戰爭部和陸軍部部長威廉·格勒納則主張與工會達成諒解。

扶持了興登堡和魯登道夫上臺,卻沒能走上和平談判的道路,貝特曼·霍爾維格的如意算盤落空。他苦心積慮于1916年12月12日推出的《同盟國和平協議》的內容過于含糊,無法得到協約國的認真回應。和平協議被拒意味著貝特曼 · 霍爾維格作為帝國宰相的工作一敗涂地,繼而排除了實施無限制潛艇戰的政治阻力,就連☆高陸軍指揮部也要求開展無限制潛艇戰,因為他們期望戰爭借此出現決定性的轉折點。在☆高陸軍指揮部獨斷專行的權力壓制下,貝特曼更顯得毫無抵抗力。不過他至少通過倡議改革普魯士選舉法使滿目瘡痍的國內政治陣線再次恢復了活力,實現了他所追求的“對角線政策”。但是他的努力僅僅促成了威廉二世在1917年4月的復活節文告中宣布將于戰爭結束后改革選舉法,沒能更進一步。

在議會化問題上,這位帝國宰相始終奉行拖延策略而不做出明確的承諾,這使得帝國議會的資產階級政黨以及社會民主黨逐漸意識到:在貝特曼·霍爾維格的領導下,不可能改變帝國領導層虛與委蛇的拖延政策。馬蒂亞斯·埃茨貝格爾利用有關奧匈帝國嚴峻軍事形勢的內部信息,公開對貝特曼·霍爾維格挑起論戰。1917年7月6日,他在帝國議會領導委員會上發言,表達了對和平談判的基本承諾,也借此為讓工人參與到更艱巨的戰爭中來營造心理基礎。在此基礎上,帝國成立了跨黨派委員會,除中央黨、進步人民黨和社會民主黨外,民族自由黨也位列該委員會中。跨黨派委員會在帝國滅亡前一直發揮著議會協調工具的作用,負責向帝國政府和☆高陸軍指揮部表達在帝國議會取得多數派支持的提議。

魏瑪共和國的興亡:1918-1933(精裝) 作者簡介

漢斯·蒙森(1930—2015),第二次世界大戰后德國☆重要的歷史學家之一,主要研究現當代德國和歐洲的歷史。曾在慕尼黑當代歷史研究所、海德堡大學、魯爾大學任教,并曾在普林斯頓大學、哈佛大學、加州大學伯克利分校、耶路撒冷大學任客座教授。柏林科學院、歐洲科學院院士,英國國家學術院、奧地利科學院通訊院士。主要作品有《魏瑪共和國的興亡》《20世紀德國史》《現代性的神話》等。

- >

企鵝口袋書系列·偉大的思想20:論自然選擇(英漢雙語)

- >

龍榆生:詞曲概論/大家小書

- >

【精裝繪本】畫給孩子的中國神話

- >

煙與鏡

- >

苦雨齋序跋文-周作人自編集

- >

人文閱讀與收藏·良友文學叢書:一天的工作

- >

伊索寓言-世界文學名著典藏-全譯本

- >

唐代進士錄