-

>

兩種文化之爭 戰后英國的科學、文學與文化政治

-

>

東方守藝人:在時間之外(簽名本)

-

>

易經

-

>

辛亥革命史叢刊:第12輯

-

>

(精)唐風拂檻:織物與時尚的審美游戲(花口本)

-

>

日本禪

-

>

日本墨繪

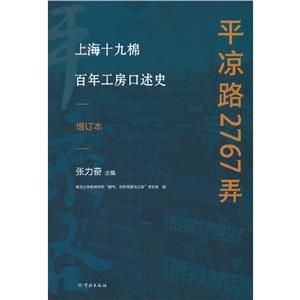

平涼路2767弄:上海十九棉百年工房口述史(增訂本) 版權信息

- ISBN:9787548619789

- 條形碼:9787548619789 ; 978-7-5486-1978-9

- 裝幀:平裝-膠訂

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>>

平涼路2767弄:上海十九棉百年工房口述史(增訂本) 本書特色

平涼路2767弄,一個獨特的上海建筑與社群樣本,位于上海東北角,楊浦區定海路街道。 1921年,日商公大**紗廠在此創建。1922年,其配套職員和工人宿舍竣工,定名“公大南北工房”,內含英式別墅、日式排屋、新式里弄簡屋等樓群。 1945年抗戰勝利后,由南京國民政府接管。1946年1月更名為中國紡織建設公司上海第十九紡織廠。 中華人民共和國成立后,1950年7月1日更名為國營上海第十九棉紡織廠,社區隨之更名為上棉十九廠工房。 2021年舊區改造,十九棉工房,劃上句號。 我們用新聞采訪、寫作與生產的基本訓練、社會學與人類學的研究方法與歷史意識,記錄城市版圖劇變的上海,特別是快速消失、永遠回不來的那個里弄上海。這種田野作業,有點像“考古”,在都市的“遺跡”或廢墟中游走、駐扎,走門串戶,挖掘那些值得留住的史跡和永恒記憶。 ——復旦大學新聞學院教授 張力奮 到2022年底,我們定海已經全部完成了成片及零星二級以下舊里的舊區改造任務,2 萬多戶居民家庭搬離了棚戶舊里,居住這一困擾定海多年的民生問題得到了徹底改善。我很高興見證了這個老工業基地居民區的變遷與改造。 ——上海市楊浦區定海路街道舊區改造分指揮部負責人 楊建元 這部《平涼路2767 弄》,是對一個自成單元百年社區人文歷史的深度發掘,是對都市普通人日常生活的《清明上河圖》式的全景素描,是對一個行將消逝的社區帶有搶救性質的人文考古,是一群具有社會學意識、歷史學素養、新聞學專業的學者所做的都市口述史的典范之作。 ——上海史學者、上海社會科學院研究員、上海市文史研究館館員 熊月之 《專訪張力奮:一個正常社會一定是尊重記憶與歷史的社會》(節選) 澎湃新聞:新書6月上市后得到了哪些方面的讀者反饋? 張力奮:反饋較多的讀者有三種情況:一類是歷史上曾生活在平涼路 2767弄的老居民,或與上棉十九廠有過交集的人,包括他們的后輩。書出版后沒幾天,復旦一位教授深夜短信我,說她復旦附中的中學同學正巧線上聚會,這兩個在美國做醫生的同學就是 2767 弄出來的,她想買書寄到美國去。 第二類是研究上海的學者、記者,特別是做社會學或地方史研究的。長達 4個多小時的研討會及學者的熱烈討論與興趣,即是一例。 第三類是上海市民,特別是曾從事紡織業或生活在楊浦紡織區的人。比如上棉四廠、上棉十七廠,說“等你們來寫寫我們這里”。 澎湃新聞:記錄普通人的故事,近年來似成趨勢。除了新聞機構,有很多內容生產機構也在做這件事。這件事質量好壞的關鍵在哪里? 張力奮:我覺得做比不做好,至少有意識了。至于專業程度,只能慢慢來。我覺得,從成果而言,還遠遠不夠。上海應該留存的記憶實在太多,我們需要一些有里程碑意義的作品。我這里說的“里程碑意義”倒不一定完全是學術價值,而是前人沒有做過的事。 《平涼路 2767 弄》這本書具有某種社會學的標本意義。類似的研究在中國還需要特別多的鼓勵,因為這樣的研究,往往只有專業的研究者才做得了。我們現在記錄也好,記憶也好,要從*基本的、周邊的東西做起。比如寫寫自己的家史、父母口述史。我做的事情都是*基本的。中國的研究,普遍是大題小做,我這種是小題大做。 澎湃新聞:從傳播的角度看,這本口述史對讀者理解當代中國有什么啟發? 張力奮:說實話,我從沒想過那么多。我的想法很簡單,一個正常社會一定是尊重記憶與歷史的社會,特別是尊重個體的、私人的、民間的記憶。這方面做得太不夠了。中華五千年古文明,從記憶的角度來講,里面還有很多盲點。我們能做什么呢?關心自己“周邊”的事情。了解世界,首先得了解周邊,了解我們個體生存的周邊世界,也會對外面的世界有一個更好的想象與認知。 (作者:澎湃新聞記者楊小舟,原文發表于2023年7月10日) 《“撿垃圾”的新聞系教授張力奮:好的新聞溝通讓社會健全》(節選) **財經:《平涼路 2767 弄》這本書,你說100 年以后還有人讀,為何這么有信心? 張力奮:我有信心的主要原因是,它是一個記錄。現在中國宏大的敘事非常豐富,但是記錄和記憶不多。而歷史之所以成為歷史,是因為它記錄了曾經發生過的事情,而不僅僅是宏大敘事。人的行為,人的物理世界、心理世界、精神世界,人的日常生活的方式,所有的一切細節,都是歷史*應該記錄的。 《平涼路 2767 弄》中的記憶,是上海記憶的一部分。100 年以后上海一定會在,如果上海這樣的城市*終要成為我們理解世界的一個路徑的話,沒有歷史是無法想象的。而我們現在就處在一個歷史急速變化的時期。為什么我說 100年后還會有用,是因為這本書非但留下了印記,還留下了非常多的細節印記。 中國歷史上對非官方的歷史不太看重,而現在要理解中國,我認為民間的歷史、市民社會的記錄,從這個角度看,其實比官方史更重要。100 年我已經說得客氣了,我覺得這樣的書 500 年以后,歷史學家都會看。 (作者:**財經記者彭曉玲,原文發表于2023年8月11日)

平涼路2767弄:上海十九棉百年工房口述史(增訂本) 內容簡介

本書是一部生動的上海十九棉百年工房口述史、影像史、資料史,由復旦大學新聞系教授張力奮主編,“都市、田野調查與紀錄”項目組成員撰寫,采用社會學、新聞學的理論指導方法,對平涼路2767弄進行了全面深入的田野調查。全書收錄了居民口述史、采訪者田野手記,后附大事記、154街坊房屋“舊改”征收相關資料、十九棉居委會名單,以及大量的建筑還原圖、實景照片,圖文并茂展現了十九棉社區自1921年落成至2021年拆除的百年歷史變遷,為上海城市更新留存了一份珍貴的城市記憶。

平涼路2767弄:上海十九棉百年工房口述史(增訂本) 目錄

平涼路2767弄:上海十九棉百年工房口述史(增訂本) 作者簡介

張力奮,現任復旦大學特聘教授、復旦新聞學院教授、博士生導師。牛津大學、香港大學、臺灣政治大學、香港浸會大學等校訪問學者、客座教授。復旦大學新聞系本科畢業,后留校任教,英國萊斯特大學傳播學博士。曾任英國《金融時報》副主編、FT中文網創刊總編輯。曾獲亞洲新聞獎(SOPA)等多項國際新聞獎項。著有《世紀末的流浪》(合著)、《黑白灰》(紀實攝影集)、《牛津筆記》、《追光者:金國藩九十自述》等。 復旦大學新聞學院“都市、田野調查與記錄”項目組共15人,張力奮教授為項目主持人、指導教師;吳亦陽、陳楊、鐘佳琳、魏之然、歐柯男、吳昊、張藝嚴、莫迦淇、李昂、余洋、陳至、李大武12人為復旦大學新聞學院本科學生;于晴、馬曉潔為助教。

- >

苦雨齋序跋文-周作人自編集

- >

中國歷史的瞬間

- >

朝聞道

- >

企鵝口袋書系列·偉大的思想20:論自然選擇(英漢雙語)

- >

煙與鏡

- >

羅庸西南聯大授課錄

- >

巴金-再思錄

- >

姑媽的寶刀