-

>

妙相梵容

-

>

基立爾蒙文:蒙文

-

>

我的石頭記

-

>

心靈元氣社

-

>

女性生存戰爭

-

>

縣中的孩子 中國縣域教育生態

-

>

(精)人類的明天(八品)

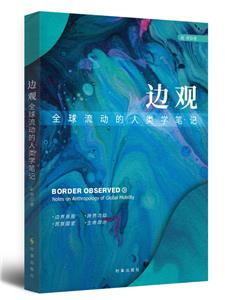

邊觀:全球流動的人類學筆記 版權信息

- ISBN:9787519504984

- 條形碼:9787519504984 ; 978-7-5195-0498-4

- 裝幀:一般輕型紙

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>>

邊觀:全球流動的人類學筆記 內容簡介

本書以全球流動為主題,通過對各類跨界現象、事物與群體的觀察,嘗試呈現更為豐富而復雜的全球化景觀。本書所收錄的20余篇文章,包括全球視野中的人、物與地方,全球流動的邊境景觀與全球社會治理的實踐與張力。內容皆是基于或緣起于作者的田野調查,將宏觀的全球化敘事與微觀的人類學視角結合,深入淺出地介紹我們今天所處的世界與時代——關于全球便捷的治理民族志研究,為讀者打開全球邊界的視野,激發讀者對于全球邊界的觀察與興趣。

邊觀:全球流動的人類學筆記 目錄

“好人”亞金:隔離墻下的巴勒斯坦人生

阿布德,山谷里盛開的瑪姬怒娜

戰地與酒莊:戈蘭高地的敘事重建

炸魚薯條算什么?且看印度咖喱如何“殖民”大英

“無國家”民族的興衰:反恐戰爭與庫爾德人的

聚散依依

帝國的“提線木偶”:塞浦路斯歷史揭示歐洲

一體化難題

突尼斯的歷史和現實:移民將北非重新帶回地中海

何以為邊:全球流動的邊界景觀

“難民”還是“移民”,我們該如何稱呼從中東到歐洲的

流動人潮

橋梁或邊界:英法海底隧道見證著歐洲一體化和英國

脫歐的反復歷程

從二戰“大西洋鐵壁”看現代歐洲一體化的雄心與

憂慮

從雙子城到隔離墻,且看美墨邊界的移民政策如何

變遷

從美墨邊境跨界醫療旅游說起,“全球北方”如何支配

“全球南方”

飛地中的飛地中的飛地:印度—孟加拉國的奇葩邊界

景觀

邦國內外:全球社會治理的實踐與張力

歐洲邊境保護局:一個時空錯亂的歐洲一體化困境

政策與話語,英國人的脫歐焦慮緣何而來

從精算模式到哨兵模式:全球公共衛生應對機制的

變遷與兩難

拋開傳統認知看現實,如何看待巴以和解的“兩國

方案”

猶太國家中心阿拉伯要素——從以色列大選看主權

國家觀

從定居點看以色列的建國思路:從軍事轉向市政

多色身份證與巴勒斯坦人的“另一種生活”

從拆除到混凝土澆灌:巴以沖突的建筑政治學

附錄:面朝全球邊界的共同思考

國際政治的民族志敘事

追問世界的真相——在遭遇《難民革命》之后

后記:邊觀,未完待續

邊界:延展的、存在的、多元的——《邊觀》

讀后感袁長庚邊觀——全球流動的人類學筆記社區之上:全球化視野中的

人、物與地方“好人”亞金:隔離墻下的巴勒斯坦人生

邊觀:全球流動的人類學筆記 節選

1914年,**次世界大戰的西線戰場曾發生過一起離奇的“休戰”事件。一位親歷的英軍士兵在給母親的長信中記錄了此事,“德國人在他們的壕溝邊緣點起蠟燭,然后走向我們的陣地,祝我們圣誕快樂!他們給我們唱了幾首歌,我們舉行了一個特別的社交派對”。難以想象,戰爭中原本勢不兩立的英德士兵在長時間的接觸中居然產生了友誼,他們離開各自的戰壕,互相握手、交換圣誕禮物和親筆簽名,甚至踢起足球。正是這一類戰爭中發生的離奇事件,引發一系列關于異質性群體交往的觀察。20世紀50年代,社會心理學家羅賓·威廉姆斯(Robin Williams)在美國四個城鎮進行了一項研究,考察當地的白人主流社群與少數族裔(包括非洲裔美國人、墨西哥裔美國人以及其他一般性少數族裔)的接觸和沖突關系。研究證明,接觸和沖突(偏見、歧視、敵意)之間呈現某種負相關,即跨越群體邊界的接觸越多,沖突越少,群體間關系也可能得到改善,這便是著名的“接觸假說”(contact hypothesis)。盡管有相關研究對該假說提出質疑,認為依然存在一系列不可或缺的前提條件,并應當引入更多的變量,但接觸有助于消解沖突仍然可以作為一種可靠的主流認知。可惜的是,今天經媒體傳達出的巴以社會面貌卻與接觸假說提供的可能圖景背道而馳,不禁令人感到擔憂和遺憾。猶太人與巴勒斯坦人在地中海東岸狹小的地理空間內長時間接觸,卻似乎始終無法找到和平相處的方法。巴以沖突也被逐步固化在猶太人與阿拉伯人、猶太教與伊斯蘭教的民族—宗教沖突模型之上。但這種頑固的二元對立觀點所建立起的印象,也可能掩蓋了不容易被人們意識到的影響因素和微觀事實。阿布德是一座位于以色列軍事控制下的約旦河西岸地區的小城,四周山嶺環抱,將其掩映在山谷之中。我曾有幸在德國基督教傳教士塔瑪拉的引薦下在此居住。阿布德距離耶路撒冷30公里,人口約為2300人,全部是生活在巴勒斯坦的阿拉伯人,但以宗教信仰為區分,一半是穆斯林,一半是基督徒。其成村的年代可追溯到羅馬帝國時期,歷史上長期信奉東正教,遺留著七大教堂,直至奧斯曼帝國時期逐漸有穆斯林遷民定居,轉變為基督徒與穆斯林混居的社區,并形成今天東正教、天主教、新教五旬節派、伊斯蘭教遜*派的宗派格局。基督教與伊斯蘭教另各有兩大阿拉伯家族集團,每個家族集團各包括五個家族。隨著歷史上頻繁的家族聯姻,如今的教派和家族邊界已經模糊不清(甚至存在一個家庭之內有三個基督教派成員的現象)。也正是在阿布德,長期以來受到忽視的巴勒斯坦基督徒的日常生活得以呈現,從而為打破刻板的、單一的巴勒斯坦社會印象提供了契機。塔瑪拉所在的教會位于東耶路撒冷的橄欖山地區,盡管作為國際性聯合基督教會上帝教會的耶路撒冷分部(Church of God,總部在美國,但耶路撒冷教會的管理又隸屬于德國分部),但其主要的服務對象卻是位于西岸地區的阿布德。塔瑪拉所帶領的團隊每周末都會到阿布德組織活動,活動的內容主要是和當地小學的孩子們做游戲,關心他們的日常起居,在暑假的時候活動的周期可延長至4—5天。早在1962年,上帝教會便在阿布德開展活動,并創立了本地的上帝教會,建起自己的教堂。1970年,美國傳教士瑪格麗特·蓋妮思(Sister Margaret Gaines)創辦阿布德上帝教會學校,成為**任校長。這是一所包括1—6年級的小學,隨后學校發展出自己的幼兒園,且成為學校新的發展重心。學校共有學生120多名,男女同校,招收不限于本地的巴勒斯坦孩子,且不論正常還是殘障(該校是本地首個招收殘障兒童的學校)。而學校的運轉,包括校舍的修建和師資的薪酬全部依靠國際捐助,具有明顯的現代公益性質。作為對基督教會善意的反饋,穆斯林社群同樣做出相似的回應,盡管是一所新教五旬節派的教會學校,活動和教學內容帶有諸多基督教色彩,但幼兒園一半以上的孩子來自穆斯林家庭,一位本地公辦學校的穆斯林教師甚至將自己全部3個孩子送到這里上學,而不是自己所任教的學校。在她的表述中,這里的教學活動更為有趣,另外學費與公立學校相當,相比其他私立學校便宜很多(不到本地天主教私立學校學費的1/10)。同時,學校進一步擴建所需的臨近的土地隸屬于當地一個穆斯林家族,該家族已經對外宣布,出于對本地教育事業的支持,這塊土地只會轉賣給這所教會學校,而不會賣給其他人。正是在既有的交往基礎和教會組織的依托下,阿布德基督教各派在文化上實現一定程度上的融合,比如三個教派在節期時間上逐漸達成統一(在基督教中,不同教派在復活節和圣誕節時間上存在差異,如今在阿布德則經各教會協商已統一為東正教時間)。同時,基督教與伊斯蘭教逐步和解,例如穆斯林家庭與家族對基督教學校的開放性認識;而在相互過節期間,本地兩大宗教的居民會互相邀請對方一同聚會、就餐以及互贈禮物。圖2西岸地區的小城阿布德資料來源:作者拍攝。在上述描述中,我們能夠直觀地觀察到突破宗教界限的社會互動,從而表明了一個必須正視的觀念誤區:人們長期以來對各大宗教的認知往往趨于同質化和簡單化,各個宗教被看作孤立的整體,但以鮮活的個人或團體組合而成的宗教群體之間本就不存在密不透風的邊界,以至對某一宗教的原生主義認識都將歸類于觀念建構的產物。在此觀念修正基礎之上,我們將迎來一種現代性語境下的討論。傳統的基督教實踐已經在主張政教分離的新教改革中脫去沉重的政治負擔,尤其是經16世紀馬丁·路德的努力以后,人神之間的中介被取締,進而在主流社會之內,個體擁有了無需任何政治準入條件且更為個人化的宗教體驗,從而得以與其他事物進行廣泛的結合。進入19世紀以來的民族國家時代,基督教的傳播開始愈發具有強烈的人道主義和現代治理性質,特別是在第二次世界大戰之后,其以現代教育普及為抓手,以培養“公民”為目標,建立普遍的世界觀。*重要的是,它并不一定發生在一國之內,也不一定由主權政府來實施,而是發生在國際領域,可以由非國家主體完成。作為阿布德宗教實踐與社會生活的延伸,耶路撒冷的上帝教會如今形成一類包括阿拉伯人、猶太人、亞美尼亞人、歐洲人的教會成員格局,而相似的團體和個人在耶路撒冷并不鮮見,且并不限于基督教會。它們正在身體力行地調整或挑戰以主權和領土為核心的國家管理觀念,而主張回歸到以人為重心的社會空間秩序。當然,不能否認的是,上帝教會以民族國家世界體系為藍本的組織架構(基于國別的總部與分部安排)本身便內含一定的政治傾向和治理邏輯,但依然應當欣慰地看到建基于普通人的文化實踐也自然而然地不以(領土)控制為初衷,而是(人口)培育,這也恰恰印證了新約時代對舊約時代的超越,從土地(land)到祝福(blessing)。初夏的阿布德被漫山的橄欖樹所遮掩,只有登上山頂才能一睹其全貌,多少的小城故事也隱匿其中,唯有一種名為“瑪姬怒娜”的白色野花盛開在村社,其所隱藏與知曉的學問也許比我們全部的觀察和想象加起來還要多。戰地與酒莊:戈蘭高地的敘事重建……

邊觀:全球流動的人類學筆記 作者簡介

趙萱,中山大學“百人計劃”引進人才,中山大學社會學與人類學學院副教授,北京大學人類學博士,主要研究方向為批判邊界研究、政治人類學、海外民族志,曾在以色列、突尼斯、保加利亞,中國新疆、云南等地從事田野調查,關注生命政治、跨界流動等議題,著有《常人之境:中國西北邊地口岸人的口述》等作品。

- >

我與地壇

- >

大紅狗在馬戲團-大紅狗克里弗-助人

- >

唐代進士錄

- >

山海經

- >

我從未如此眷戀人間

- >

莉莉和章魚

- >

回憶愛瑪儂

- >

月亮與六便士