-

>

��ͨ�b(ȫ�ă�)(���b)

-

>

��ͨ�b(ȫ����)(���b)

-

>

��̫ƽ����A�˸����c���� 1898-1918

-

>

���ж��գ������jӡ���b����

-

>

�W�������r�̣�1878-1923����һ��(zh��n)��α��l(f��)����(zh��n)������ؽ�

-

>

(���b)�W�С��T�� ��˹���c����־�ۇ�����

-

>

�A��ȫ��ʷ:�Ї����}

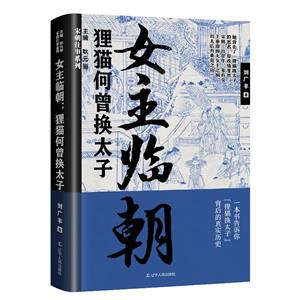

�γ�����ϵ��:Ů���R��----؈�����Q̫�� ���(qu��n)��Ϣ

- ISBN��9787205105150

- �l�δa��9787205105150 ; 978-7-205-10515-0

- �b����һ���p�ͼ�

- �Ԕ�(sh��)�����o

- ���������o

- ���ٷ��>>

�γ�����ϵ��:Ů���R��----؈�����Q̫�� ������ɫ

����ؓ(f��)�ˡ�؈�Q̫�ӡ��Đ������s�����Ȼ�� �γ��������꣬����Ů���������oŮ��֮������̫���д���֮����

�γ�����ϵ��:Ů���R��----؈�����Q̫�� ��(n��i)�ݺ���

؈�Q̫�����Ї��Ŵ�������Ԕ?sh��)����g���£����������DZ������ڄ��ʺ�������c���ڻʵۡ�����(sh��)�ϣ����ʺ��m�а�ռ����֮�Ӟ鼺�ӵ��e�ӣ����]�Ќ������������N�����Ⱥ����О飬���������һ�ʧɢ����ĵܵܣ������������ꡣ���⣬���ʺ��ڮ�(d��ng)��̫��֮��Ҳ���������B(y��ng)��һ�����������^��Ů���R���������Ԅ��ʺ�����ģ��v�����ؚ����Ů�����λʺ���D(zhu��n)׃���Լ����ɞ�̫��֮�� ���ĸ��N�e�룬����������ͨ�����P(gu��n)�vʷ���`�����������P(gu��n)�vʷ�����и�������˽⡣

�γ�����ϵ��:Ů���R��----؈�����Q̫�� Ŀ�

���ӡ���؈�Q̫�ӡ��Ĺ��� / 001

**��

�펽�M���ü / 005

һ���Ї��Ŵ��ĺ������� / 005

��������c�γ��Ļʺ� / 015

�ڶ���

ؚ���Ů׃�P�� / 025

һ�����ϵ����� / 027

������D�����u / 033

������

�_��ǃ�(n��i)�L(f��ng)��׃ / 045

һ����ؐ���� / 047

������������ / 052

����̫�� / 065

�ġ�ĸ���ల / 078

������

����Փ�������س��� / 089

һ����(zh��)���F(tu��n)����׃ / 090

�����_�G���������� / 135

����������������� / 149

������

���u�L��߀�� / 171

һ��߀���IJ��� / 172

����Ů�����đB(t��i) / 182

�����ʵ۵đB(t��i)�� / 194

�ġ��������Y / 199

������

Ů���������Ȼ / 204

һ������(n��i)���� / 206

������(j��ng)��(j��)���� / 214

�������⽻�� / 225

�ġ�Ů�����R / 232

������

�����K���ε䷶ / 246

һ���«I(xi��n)���C / 246

������������ / 254

��Փ�������w�ό�(sh��)�д� / 271

��ӛ / 278

�γ�����ϵ��:Ů���R��----؈�����Q̫�� ��(ji��)�x

�Ї��vʷ���кܶ���Ȥ�Ĺ��£���?y��n)��҂����īI(xi��n)ӛ�d�dz��S���������@Щ����Ҳ�����������@������һ�����£������}�ǣ��Թ��ԁ��ж����˷�醹ż��أ��Ŵ����R���ʱ����Ͳ��ߣ����xʷ���Ķ����x���ˣ���������ռ���˿ڱ����ஔ(d��ng)С�����ˬF(xi��n)�����҂������܌�(sh��)�F(xi��n)��ä�ˣ���Ը����x�ż�������Ȼ���١�Ȼ�����Ї��ˌ��ܶ��vʷ������Ȼ������Ԕ����?y��n)�����īI(xi��n)ӛ�d֮�⣬߀�кܶ�ڶ���������Ʒ������������С�f�ȡ��f��С�f�������Ժ��кܶ���^�f�����ˣ��������v�Ĺ��º����u�γ����֣���ɞ�Ԓ������������_׃���s�����������Ĺ���Դ���ܶ�ǽ�(j��ng)�^���[�Ěvʷ���¡����������ġ��������x���������������r�ڵĚvʷ���{(l��n)��������ˮ�G�����Ĺ��£�Ҳ�ǻ��ڱ��ε��r(n��ng)�����x�����ɷ��J(r��n)���@Щ�vʷ�����ܽo��(d��ng)�r�]���x�^������ͨ���ռ�һЩ�vʷ֪�R�������_(d��)�c��(d��ng)�r�������ărֵ�^�����������ǽ�(j��ng)�^�����[���ģ���(d��ng)����һЩ����ֻ�ǽ��Úvʷ����������������й����c�@Щ���ﲢ�o�P(gu��n)ϵ�����ǣ����}���ˣ������@Щ�����е��������ǚvʷ������������Ⱥ���͕����������������Ěvʷ���Ķ�һЩ�vʷ���������g���ܲ���֮ԩ�����硶��Ҍ����е��������������b���x���е���̫�����������Է��������������F(xi��n)��С�f�У�����(sh��)�ϣ�ǰ�߲��]���Ⱥ��^��ұ��ˣ����������DZ��Κvʷ�ϵ������� ���@�����������DZ���������Ů���������ڵĻʺ��«I(xi��n)���C���ʺ���̫��һ�ӣ���Ҳ���F(xi��n)�ڡ����b���x����(d��ng)�У��Ҟ���ͻ������������(y��n)������η��(qi��ng)��(qu��n)����Ҳ���@��С�f�����һ���̶���Ů�ˣ����P(gu��n)�����Ĺ��£����������ġ�؈�Q̫�ӡ��ˡ���Ȼ��ˣ��Ҿ��Ⱥ����vһ���@�����£�������ȫ�������ӡ� Ԓ�f�����������g���Ќm�ѽ�(j��ng)̓λ���꣬���ڻʵ���߅�Ѓ�λ���ӣ����������������ˮ�(d��ng)�r���������У��������ڮ�(d��ng)���������l����̫�ӣ��l����λ�Ќm�����������������Ã��ӣ��Ķ��Ì��������c�¹ٹ������\�����������a(ch��n)��(d��ng)�죬��һֻ����Ƥ��؈?zh��)�Q�����������Ļ��ӡ����ڿ�Ҋ��������֮���һֻѪ���ܵ�؈���������ŭ���������H����m���������Ļ��ӄt�����������������G���ڽ�ˮ���¡�������(zh��)�еČmŮ���鲻�̻��������������¹����͵͵�����\(y��n)�ͳ��m�����B(y��ng)�ڰ��t�����С����ã�����Ҳ�a(ch��n)�»��ӣ���λ�Ќm����ϧ���ǣ����������q�r��ȥ�������ڛQ���İ��t�������������x̫�ӣ����t��현ݰѮ�(d��ng)����������֮�����]��m������;��(j��ng)��m�r������յ�����(d��o)�°�Ҋ�������������s�����ʺ�֪̽�����ʺ���ֹ���F(xi��n)���⣬������������Թ�ޞ��ɣ������ˌ�������������֮ǰ�������ͨ�^��һ�¹����P��֪�������࣬�������˃��ӵ�ƽ�������ò��[�����˿̴��R�^�����P��ͽ�����������������������P�t�����������x�ʌm�����ʺ�������̫�ྀ������ͬ���������m�����P*�KҲ������m֮�С������{����̫�Ӽ�λ���Ǟ����ڣ������ʺ�Ҳ������³ɞ�̫�˕r�����γ��F(xi��n)��һλ���������ĹنT��������������c��(z��i)�r��ż�����������[�������������������������V�f���Լ����������������Ű��ɣ����ǰ������ؾ��ǡ������c���t��֮�������J(r��n)�����t��Ҳ�C��(sh��)�˴��£������������������c������Ҋ��������ּ���������˰������ǰ�������������*��ͨ�^���O(sh��)ꎲ������й������½K�������ס�����*�K��¾���������������Ĺ��~ȥҊ��̫��̫��(d��ng)����?bi��o)��������K���Ќm֮λ���ɞ�̫�� �@�����������x�棬����С�fì�ܛ_ͻ��Ҫ��������Ҫ���ǣ���(d��ng)�н�ɫ�Ҽ����������*�K�кÈ���*�����(y��ng)�����^������ġ������ČW(xu��)��Ʒ���@�Ƿdz��ɹ��ģ�������vʷ���@���憖�}�ܴ��@�����Ȳ��愢�ʺ�ԩ�����������ں�ԩ����?y��n)����ڹ����ﱻ�����һ��������Ū�ڹ���֮�еĻ������(sh��)�ϣ��vʷ�ϵ������ڲ�����ӹ���ɲ�֪��Σ��ČW(xu��)�猦���ܲ��Ѻã��ڡ���Ҍ������Ҳ��һ�������Ϳ�������(d��ng)Ȼ���@������Ҳ������ȫ�]�Кvʷ����(j��)�������ČW(xu��)��ƷҲ��Դ�������������ġ������҂����ᵽ�������ڵĴ_�������������Ʉ��ʺ���B(y��ng)���ˡ����ߣ����ι��ڳ�����ʺ�Ҳ�Ƕʼ����أ����Ⱥ��ʵ�ϲ�g�����ӡ��������ڕr���f�F�������������飬�������f�c�����еĄ���ʮ���Ǻϡ� �ɹ��½K�w�ǹ��£����s���˲�ͬ�r�ڵĚvʷ�¼����ֽ�(j��ng)�^��ͬ���ߵļӹ����ݻ��������ǚvʷ��(sh��)���@һ�c(di��n)�vʷ�W(xu��)�߶�����������x�о����ĕr����һλŮ�ώ��f����ϲ�g�������ݵġ����fǬ¡��������Ҳ�f����ϲ�g�����@һ��Ǭ¡���L(f��ng)�����棬�@���ҕ���ѽ�(j��ng)�f���Լ��ǡ����f�����l�����l��Ϳ���_��(sh��)��ˣ��Ɍ��ںܶ���ͨ�������Dz��о��vʷ�ČW(xu��)�߶��ԣ�����δ�ؕ��ֵú��������ӛ����ǰ�x�^һƪ����W(xu��)�����£���(d��ng)�е���Փ����ȫ�����ڡ�؈�Q̫�ӡ��@�����¡������҂��о��vʷ���ˁ��f���@�����¼�Ȼ�Ǽٵģ���{ʲô���C���з�����������Փ����ġ�������vʷ�о��Ĺ����ߣ����J(r��n)���б�Ҫ��һЩ�ČW(xu��)��Ʒ��Ĺ���������Դ���Ķ����_���˽�vʷ���挍(sh��)����(sh��)�ϣ����ʺ������δ�**λ���� ����̫���������ϰl(f��)���Ĺ��±ȡ�؈�Q̫�ӡ����Ӿ��ʡ�

�γ�����ϵ��:Ů���R��----؈�����Q̫�� ���ߺ���

���V�S���V�|�V���ˣ��vʷ�W(xu��)��ʿ�������ڡ��Tʿ����(d��o)�������I(y��)����h��W(xu��)�vʷ�W(xu��)Ժ�������A�Ў�����W(xu��)�vʷ�Ļ��W(xu��)Ժ�M(j��n)�в�ʿ���о����F(xi��n)���ں�����W(xu��)�vʷ�Ļ��W(xu��)Ժ����Ҫ�о����������ʷ�c��ʷ�����l(f��)�팣�I(y��)Փ�Ķ�ƪ�������^ʡ���������(xi��ng)Ŀ���(xi��ng)�������g����ة�����ң���������ʷ�ϼ����о������IJ�ԭ����ԭ��������������Դ�����ȡ�

- >

�_�����_�m�x���S�P-���b

- >

�Ї��vʷ��˲�g

- >

ʷ�W(xu��)�uՓ

- >

ɽ����(j��ng)

- >

������x�c�ղء������ČW(xu��)����:һ��Ĺ���

- >

����

- >

���{����,��Ҫȥ��(2021�°�)

- >

�Ա��c��Խ