-

>

聽孩子的話

-

>

兒童教育心理學

-

>

洛克菲勒寫給兒子的38封信

-

>

學習沒有那么難(全3冊)

-

>

(文學)洛克菲勒寫給兒子的38封信

-

>

紀實文學:那些家長

-

>

特別狠心特別愛.猶太媽媽德財商教育

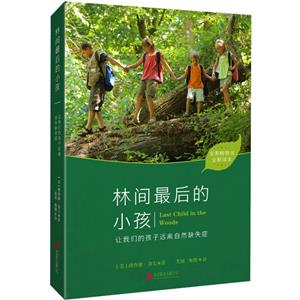

林間最后的小孩(讓我們的孩子遠離自然缺失癥全新譯本) 版權信息

- ISBN:9787559661906

- 條形碼:9787559661906 ; 978-7-5596-6190-6

- 裝幀:一般膠版紙

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:

林間最后的小孩(讓我們的孩子遠離自然缺失癥全新譯本) 本書特色

讓我們的孩子遠離自然缺失癥全美暢銷書 全新譯本翻譯成14種語言 暢銷17個國家1.讓我們的孩子遠離自然缺失癥2.全美暢銷書 全新譯本3.翻譯成14種語言 暢銷17個國家/ 這是一本開創性的著作。 作者在本書中首次提出了“自然缺失癥”的概念,以及對孩子身心健康的影響,并由此引發了一場遍及全球的回歸自然的運動。 本書是關心孩子健康的父母和教師們不可多得一本書,是對相關兒童工作者、兒童戶外活動組織者、城市規劃和設計者、景觀設計者具有終于啟發和參考價值的一本書,是建設綠色校園、綠色社區的重要參考書。 “父母們絕不可不讀的一本好書!”——《波士頓環球報》“對于那些允許孩子沉迷電子產品的父母來說,這是一記當頭棒喝。” ——《紐約時報》(The New York Times)“《林間*后的小孩》講述了過于沉迷電視和電腦,以至于不再眷戀大自然的一代人。這本書所推動的熱潮正迅速席卷全美。”——美國《國家衛生報》(The Nation's Health)“實事求是、研究透徹、發人深省。這部作品首度命名了一個無法否認的問題。”——《亞特蘭大憲法報》(The Atlanta Journal-Constitution)

林間最后的小孩(讓我們的孩子遠離自然缺失癥全新譯本) 內容簡介

由于各種原因,孩子們與大自然的接觸越來越少。 與大自然的疏離,對人類造成了各種不利影響,比如更少使用感官、注意力難以集中,以及身體和心理疾病高發。本書作者將這種狀況稱為“自然缺失癥”。 多項研究表明,與大自然直接接觸對孩子們的身心健康至關重要,不僅可能減輕注意力缺陷多動障礙的癥狀,而且能提高所有兒童的認知能力和承受壓力、抗抑郁的能力。與大自然親密接觸,孩子們在生理、心理和靈性上將會獲益良多。 作者在書中傳達的信息,已經在全世界掀起了一場回歸大自然的熱潮,正在改變著眾多家庭、社區和孩子們。

林間最后的小孩(讓我們的孩子遠離自然缺失癥全新譯本) 目錄

致 謝

版本說明

引 言

Part1兒童與自然的全新關系

1 自然之禮 /3

2 第三條邊疆 /11

3 戶外玩耍違規了 /23

Part2為什么孩子(以及我們自己)離不開自然

4 攀上健康之樹 /35

5 感官的生活:大自然與無所不知的心態 /51

6 第八種智能 /65

7 孩童的天賦:大自然如何滋養創造力 /79

8 自然缺失癥與有助療愈的環境 /91

Part3 善意:為什么約翰尼和珍妮不再出去玩了

9 日程表與焦慮 /105

10 妖魔癥候群歸來 /113

11 博物學知識欠缺:教育阻礙孩子親近自然 /123

12 未來的自然守護者將來自哪里 /135

Part4 大自然與兒童的重逢

13 把大自然帶回家 /149

14 面對恐懼的智慧 /163

15 烏龜的故事:大自然是位好老師 /173

Part5 叢林黑板

16 自然學校改革 /187

17 露營的復興 /209

Part6 神奇之地:開啟第四條邊疆

18 在大自然中玩耍不是罪 /219

19 野趣歸來的城市 /22

20 荒野的未來:回歸土地的新熱潮 /251

Part7 感受驚奇

21 大自然是兒童的精神食糧 /269

22 浴火重生:發起一場運動 /283

23 珍惜當下 /291

本書實操指南

田野手記:一場運動的發展及如何參與 /295

我們能做的100 件事 /304

討論話題 /326

參考文獻

譯后記

林間最后的小孩(讓我們的孩子遠離自然缺失癥全新譯本) 節選

孩子們還小的時候,有一天晚上,10歲的馬修在餐桌對面一本正經地看著我問:“爸爸,為什么你小時候更好玩呢?” 我問他是什么意思。 “嗯,你總是在說你的樹林和樹屋,還有你是怎么騎馬去沼澤附近玩的。” 一開始,我以為他只是在生我的氣。因為我確實總跟他講,我小時候是如何用細繩和肝臟肉丁在小溪里釣小龍蝦的—現在卻很難見到有孩子這樣玩了。我確實也跟許多父母一樣,一邊美化自己的童年,一邊又看不上孩子此刻的玩耍和探索。但我兒子是認真的,他覺得自己錯過了一些至關重要的東西。 他的感覺沒錯。我這代嬰兒潮或更早一些的美國人在大自然中悠然自樂,連錢也不用怎么花的戲耍方式,在這一代被電子產品和游戲隨叫隨到的孩子看來,就像是老古董一樣。 不過短短幾十年,孩子理解和體驗自然的方式就已經面目全非,甚至完全顛倒。今天的孩子知道生態環境所遭受的各種威脅,可他們與大自然的親密接觸卻越來越少,對大自然的感情也越來越淡漠。而在我小時候,情況正好相反。 那時,我并不知道我的樹林跟其他樹林在生態學上有什么關聯。在20世紀50年代,沒人談論酸雨和臭氧層空洞,也沒人談論全球變暖。但是,我熟知我身邊的樹林和田野。我知道小溪的每一道拐彎,也知道土路會在哪里凹陷傾斜。它們甚至會出現在我的夢中。今天的孩子可能會給你講述亞馬孫雨林,卻不會說上一回他*近獨自探訪樹林的經歷,也不會談他如何躺在田間,臥聽風吟瀟瀟,仰觀浮云飄飄。 這本書探討了兒童與大自然漸行漸遠的現象,以及這一變化對環境、社會、心理和靈性的影響。這本書也介紹了日漸增多的相關研究。這些研究發現,要想讓兒童茁壯成長或讓成人保持健康,與大自然的接觸就必不可少。 雖然我特別關注兒童,但我的視角也觸及那些十幾歲、二十幾歲的年輕人。我們與大自然的關系發生了翻天覆地的變化。即便在一些場合,人們自認為在親近自然,情況也仍舊沒什么兩樣。曾幾何時,夏令營還是野外露營、林間徒步、識別動植物,或者圍著篝火講鬼怪和傳奇故事。但如今,“夏令營”卻成了減肥營或電腦營的代名詞。 對新生代年輕人而言,大自然變得越發抽象,越發遠離現實,也越發淪為一種只可遠觀、消費、穿戴,卻視而不見的東西。在*近的一則電視廣告中,一輛四驅越野車正沿著一條絕美的山澗疾馳,可后座的兩個孩子卻在用折疊屏看電影,顯然對窗外的山景和溪水毫無察覺。一個世紀前,美國歷史學家特納宣稱,美國的邊疆已不復存在。此后,他的觀點一直飽受爭議。今天,一條類似的、但更為重要的邊疆也正在消失當中。 我們的社會正在教導下一代與大自然保持距離。這一幕不僅發生在學校、家庭乃至戶外機構,甚至已經制度化為許多街區的法律和法規。我們的制度、城市或郊區的規劃設計和文化態度都在無意識地把自然與災禍相連,同時也把戶外經歷與喜樂和清靜割裂。公立學校、媒體和父母的善意提醒實際上卻是在把孩子從樹林和田野里嚇走。 在奉行“無成果,便出局”的高等院校中,我們也能看到博物學的衰落,例如動物學等偏重實踐的學科正在越來越多地讓位于微生物學和基因工程等偏重理論和經濟效益的學科。日新月異的科技發展正在使人類、動物和機器之間的界限變得愈發模糊。后現代主義思潮認為真實是建構出來的,我們也不過是被自身所建構的結果。這種思想雖然承認了人類存在的無限可能,然而隨著下一代的生活離自然越來越遠,感覺和知覺雙雙受限,他們的體驗也只會日漸貧瘠。 然而,就在年輕一代與大自然間的紐帶被斬斷的時刻,越來越多的研究卻發現,我們與大自然的聯系跟我們的生理、心理和靈性健康直接相關—并且具有積極意義。其中的一些研究顯示,有計劃地讓青少年接觸大自然甚至可以成為注意力缺陷障礙等疾病的靈丹妙藥。正如一位科學家所說,就像我們現在認為兒童需要豐富的營養和充足的睡眠一樣,他們或許也非常需要接觸大自然。 改變人與自然缺乏接觸的現狀,修復年輕一代與大自然的紐帶,這符合我們自身的利益。這么做不僅關乎美感與公正,還因為我們的生理、心理和靈性健康a都有賴于此。更何況,地球環境也面臨著巨大的威脅。年輕一代對待大自然和養育子女的方式,將決定我們的城市、家庭,也即我們的日常生活的樣貌和氛圍。我將在下面的內容里探討通往未來的另一條路徑,其中既有極具創見的以環境教育為本的學校項目,有對都市環境的重新構想和再設計(有理論家稱之為“動物園城市”),有環境組織面對難題的對策,也有信仰型組織將親近自然重新納入兒童靈性發展的做法。后續內容里也有來自美國各地的父母、孩子、祖父母、教師、科學家、宗教領袖、環保主義者和研究者的現身說法。他們已經察覺到正在發生的轉變。他們中的一些人還描繪了一種別樣的未來。在那里,孩子將與自然重聚,而自然也將得到深度的珍視和保護。 在為這本書搜集資料的過程中,我欣喜地發現,許多十八九或者二十歲出頭的年輕人—也就是那些在城市環境里長大的**代,在與自然有了一定的接觸之后,就能直覺地理解他們錯過了什么。這種渴望化為動力,進而激發他們拒絕從現實世界滑向虛幻空間,從高山深谷墮入黑客帝國。他們不想成為林間*后的小孩。 我的孩子們可能還是會經歷美國作家比爾·麥吉本(Bill McKibben)所說的“自然的終結”,那是世界的終極悲傷,無人能置身事外。 但是,我們也有另一種可能——不僅自然不會終結,并且自然帶給我們的神奇乃至歡樂,都還會重生。特納對美國邊疆的訃告只說對了一半:那條邊疆確已作古,但第二條邊疆尚未完全消失。在這一過程里,美國人對自然的崇尚和開發、保護和破壞,兼而有之。現在,曾經存在于家庭農場、道路盡頭的樹林、國家公園和我們心中的邊疆都在逐步崩解,或者變得面目全非。不過,如同以往一樣,我們與自然的關系還可以演變為別的模樣。這本書要講的就是終結舊時代,開辟新邊疆——更好地與自然共生。

林間最后的小孩(讓我們的孩子遠離自然缺失癥全新譯本) 作者簡介

理查德·洛夫(Richard Louv)著 出版有10部著作。他的著作已經在27個國家被翻譯和出版。其中,《林間最后的小孩》已經被翻譯成14種語言,暢銷17個國家。 他是《紐約時報》《泰晤士報》《獵戶座》(Orion)雜志、《父母世界》(Parents)雜志等眾多出版物的撰稿人和評論員,并且曾為《圣地亞哥聯合論壇報》主持專欄。2008年,因在保護環境方面的貢獻,獲“奧杜邦獎章”。 他還是兒童與自然組織(Children & Nature Network)的聯合創始人和名譽主席。 美同 海貍/譯 美同,原名劉洋,原譯言網編輯,職業筆譯,從業十余年,出版有《看不見的契約:“自我啟發之父”阿德勒的婚姻課》《人生的動力:個體心理學之父阿德勒的一生》《實用心理診斷100例:心理醫生臨床診斷原理和技術》《內向孩子的潛在優勢》《內心強大的父母不會做的13件事》《高難度溝通》《深度營銷:營銷的12大原則》《領導力的36個關鍵》等譯著數十部。 海貍,原名秦倞,從事技術創新工作十余年,戶外愛好者、馬拉松和越野跑者,出版有《中國經典古建筑之旅》(編著)、《上帝的怪獸》(譯校)、《受寵的野獸》(在譯)。

- >

中國歷史的瞬間

- >

名家帶你讀魯迅:故事新編

- >

自卑與超越

- >

史學評論

- >

巴金-再思錄

- >

推拿

- >

中國人在烏蘇里邊疆區:歷史與人類學概述

- >

【精裝繪本】畫給孩子的中國神話