-

>

清通鑒(全四冊)(精裝)

-

>

明通鑒(全三冊)(精裝)

-

>

跨太平洋的華人改良與革命 1898-1918

-

>

天有二日(簽名鈐印特裝本)

-

>

歐洲至暗時刻(1878-1923):一戰為何爆發及戰后如何重建

-

>

(精裝)奧托·馮· 俾斯麥與德意志帝國建立

-

>

華文全球史:中國文脈

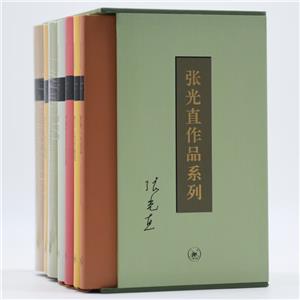

張光直作品系列(套裝共9冊) 版權信息

- ISBN:9787108074393

- 條形碼:9787108074393 ; 978-7-108-07439-3

- 裝幀:一般膠版紙

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>>

張光直作品系列(套裝共9冊) 本書特色

?? 完整呈現考古人類學家張光直一生著述面貌 ?? 凝聚精華,從人類學角度解釋中國考古學材料 毫無疑問,具有多方面天賦的張光直是20世紀后半葉考古學史上的中心人物之一。“張光直作品系列”凝聚了他一生從人類學的角度解釋中國考古學材料的研究精華,具有經典意義的影響。

張光直作品系列(套裝共9冊) 內容簡介

“張光直作品系列”,收入其擁有代表性的重要著作九種:《考古學:關于其若干基本概念和理論的再思考》《商文明》《中國青銅時代》《美術、神話與祭祀》《考古學專題六講》《古代中國考古學》《中國考古學論文集》《考古人類學隨筆》《番薯人的故事》。 這些涵蓋考古學理論、古代中國考古學、考古人類學等諸多領域的專著、論文集、講座,以及學術文化隨筆和記述個人經歷的回憶錄,曾經在數十年間陸續以中英文出版,在國內外學術文化界產生過廣泛而深遠的影響。三聯版“張光直作品系列”**次較為完整地呈現了考古人類學家張光直一生的著述面貌,也凝聚了他畢生從人類學的角度解釋中國考古學材料的研究精華,具有經典的意義。

張光直作品系列(套裝共9冊) 目錄

1、考古學

——關于其若干基本概念和理論的再思考

本書源自作者1966年在耶魯大學以“史前聚落的分析與比較” 為題的人類學講座,英文本出版于1967年,名為Rethinking Archaeogy。書中系統地闡釋考古學的學科性質、基本概念和理論框架,集中體現了作者在“新考古學”潮流的背景下,對考古學理論的再思考。他主張把聚落作為考古學主要的解析單元,認為考古學的首要目的是用有效的手段通過考古資料來了解人的世界的本質;他對族群、聚落、文化等概念的頗富常識又充滿邏輯的闡釋,極大地拓寬了同代和后學的思路。從這個意義上講,本書或許就是奠定作者一生輝煌成就的基石。

2、商文明 (Shang Civilization)

商,在周代文獻中首先是取得王朝地位的王室的名字。它是被商王室統治的國家的稱號,也用以稱呼商國人民及其他同時代人民所創造的文明。商還用來稱呼中國歷史上被商王朝統治的那一時代。

本書從傳統歷史文獻、青銅器、卜甲和卜骨、考古學、理論模式這五個角度切入,依據已知的考古發現和文獻材料,力圖全面呈現商文明的各個方面。

張光直有關商代的著作和文章,比如《商文明》,使西方有關早期中國的教學發生了革命性的變化。

——吉德煒(David N.Keightley)

3、中國青銅時代

所謂青銅時代,即是指上古的夏商周三代。以青銅冠名,可見青銅器是貫穿三代文化的核心內容。

從青銅器的產生到大量制造與使用,再到逐漸消失,構成了世界范圍內獨樹一幟的青銅時代。它為研究者提供了豐富的視角,不僅是技術史角度的研究,從政治、經濟到戰爭、祭祀,從禮儀、藝術到巫術、飲食……作者試圖以各個側面的探究還原一個立體的時代模型。

4、美術、神話與祭祀(Art,Myth,ahd Ritual:The Path to Political Authority in Ancient China)

作者一向主張對古代中國的研究要跨出傳統的專業局限,從史學、考古、美術史、古文字、古地理學、思想理論等多方面進行跨學科的整合,而此書正是他本人所做的一次*徹底的試驗。書中利用考古學、人類學、歷史學和神話學的各種材料,對中國文明的起源和它早期的特征作了精辟的闡述,可以看作是作者一生研究古代中國的綜合性成果。近三十年來,先后有英、中、日三種文字的文本在世界各地流傳。

5、考古學專題六講

本書根據1984年初秋作者在北京大學考古系的九次演講記錄整理而成,內容集中于宏觀性探討中國考古與一般性問題的關聯。是80年代國內*為流行的考古學讀物之一。此次再版,還收錄了他去世前后發表的三篇文章,集中表現他晚年對中國文明起源問題的認識和反思。對想了解什么是“考古學”,以及考古學對史學研究有何助益的年青讀者來說,本書不失為*簡要而又富啟發性的讀物。

6、古代中國考古學

英文本The Archaeology of Ancient China由耶魯大學1963年初版,中譯本所據1986年第四版是該書*大的一次修訂,已經是一部全新的《古代中國考古學》,由以前對中國文明起源的單線說轉變為區系類型的多元理解。

從舊石器時代的遺存及分析到中國北方地區、南方地區新石器時代文化的發展,再到中國文明相互作用的范圍和基礎,以及夏商周三代和三代以外的文明的詳細闡釋,作者在理論和方法上確立起一個視野宏闊的中國古代考古學分析框架,并著意描述出不同文化的差異性以及其朝著充分復雜化和等級化的社會發展的脈絡,力圖揭示中國古代文化相互作用演進的動態的全息圖景。

《古代中國考古學》先后四次修訂出版,不僅更新了對中國新石器時期和早期銅器時代的描述,而且隨著考古發掘的進展,也相應地為學界提供了新的分析框架。光直對重要資料的追蹤整理,并時時更新的意志和能力讓人望塵莫及。因為他耐心細致的工作,這四次出版奠定規劃了相關領域的發展基礎和方向。

——吉德煒(N.Keightley)

《古代中國考古學》首次嘗試在現代人類學社會進化理論的分析框架下重新梳理中國考古學材料。

——羅泰

7、中國考古學論文集

作者考古學論文的精選結集。包括考古學學科意義及其與歷史學的關系、中國相互作用圈與文明的形成、古代巫覡文化的特點及其在王權形成中的作用、東南沿海尤其是臺灣原始社會考古、殷墟考古等。

作者立足于實踐調查和中國考古學實際材料,吸收區域文化多元說等新理論,在文明的交互作用、東南沿海與南島語族的關系、古代王權興起等問題上提出了自己嚴謹精當的見解。

8、考古人類學隨筆

書中所收文章多寫于八九十年代,在為他人新書撰寫的序文、講演辭、《中國文物報》專欄文章及訪談記錄中,作者深入淺出地介紹考古人類學的新知識、新發展,選評了國內外考古書籍,也記述了學界的師友人物,表達了對考古時事的看法以及對海峽兩岸學術文化前景的瞻望。

讀者不僅可以了解作者學術上的真知灼見,更可以切實感受他的詼諧、寬容、樂觀、熱情和強烈的社會使命感,正像朋友所說,“他是一座沒有爆發的火山,但是他的光和熱已永遠留在人間。”

9、番薯人的故事

作者回憶早年生活的自述作品。因祖籍臺灣,臺灣島的形狀像個番薯,島上兩三千萬漢人自稱“番薯人”,故以此名書。書中記述其家世和上世紀三四十年代在北京度過的孩提時代,重點追憶了18歲作為“政治犯”被捕入獄一年的特殊經歷。這段經歷相當程度上影響了他一生的志向,也由此引發了“人之所以為人”的科學興趣。

在張先生的回憶錄中我們發現,他是一個鄉情濃厚,再普通不過的中國人。用他自己的話說,他是個既會說“標準的京片子”,“也會說臺灣話”……自認為是臺灣人,但也是閩南人和中國人的“番薯人”。他對他的故土北京和臺灣,對他的父母、老師、同學和朋友,一直有詩一般的魂牽夢繞,又透著淡淡的哀傷。

——李零

張光直作品系列(套裝共9冊) 節選

商代的占卜與祭祀 * 文章整理摘編自張光直《商文明》 很久以來,我們就知道周人利用龜甲占卜。《詩經·大雅·綿》描述了周族的祖先如何借助龜甲決定在陜西岐山附近建設他們的首都: 周原膴膴,堇荼如飴。爰始爰謀,爰契我龜,曰“止”曰“時”,筑室于茲。 1977年底,這種用于占問的龜甲殘片在岐山附近的周代遺址中被發現。據《美洲華僑日報》1977年11月1日新華社電訊。然而在那之前,學者們竟然不知道周代有刻字甲骨!他們也不知道占卜實際上也是商人的風俗,但是他們早在1977年之前——憑借他們關于甲骨文的知識——就知道占卜這一事實。早在19世紀末,商人的刻字卜骨就已經為人所知,而且它們的發現極大地改變了我們對商代歷史的了解。 商代卜骨的發現離現代考古學的產生不很久遠;不像青銅器的研究占去了中國有文字記載的歷史的一大部分,它的發現離科學的發掘不到30年。但是這里把卜骨作為商代考古學的一個獨立部分敘述,因為它的文字的研究需要更多的文獻知識而不是考古學知識。 讓我首先簡要介紹一下刻字甲骨的基本特征。安陽的商代人繼承了灼燒骨片并按照裂紋預測吉兇的做法,而且把它發展到了新的高度。為了這一工作,他們首先選擇骨料,打磨光滑,然后在每一片上鉆出洞,鑿出槽。使用的骨料有兩種。**種是家牛、水牛或少數其他動物的骨骼,主要是肩胛骨。第二種是龜的腹甲和(少數)背甲。這些龜屬于以下種類:中華膠龜(Ocadia sinensis)、烏龜(Chinemys reevesi)、黃紋龜(Mauremys mutica)、閉殼龜屬(Cuora sp.)和陸龜屬池龜(Testudo emys)。除了烏龜以外,所有其他的種類都不產于華北,在商代,它們的甲殼可能是從外地運入的。 在準備階段,這些肩胛骨要被攻治,去掉殘存的肉渣。龜甲要沿甲橋鋸開(甲橋保留在腹甲上,經常雕刻有此甲的來源和序數),然后打磨光滑。作為準備工作的一部分,甲和骨都有可能浸泡在某種液體中使它們軟化,以便鉆鑿、烤出裂紋和鐫刻文字,但是具體細節還不清楚。 在甲和骨的一面做出成排的鉆和鑿是為了使這一部分甲骨變薄,易于在加熱的情況下產生裂紋而且使裂紋在另一面出現。早在新石器時代的一些卜骨上就已經出現了類似的坑洞,但是只有商代人才使它們規則地排列并精細地加工出來。鉆為圓形,平底或圜底;鑿為棗核形,V字形底。二者相互交疊。加熱時,就會有兩條裂紋在另一面出現,一條垂直,沿著棗核形的中軸,另一條橫向,垂直交于中軸并通過鉆的圓心。通常鉆比鑿靠近甲的中脊,以便橫向裂紋可以指向中脊。在肩胛骨上也是如此,這樣所有的橫向裂紋都可以指向同一方向。 占卜時,在鉆和鑿的底部加熱,另一面出現裂紋,解釋裂紋的形狀作為向祖先提出的問題得到的回答。占卜吉兇在商代社會的各個階層可能是很普遍的;但因為實際上所有刻字卜骨都是商王的問卜,我們就把我們的描述限制在商王宮廷里。顯然,很多人介入了占卜的過程和結果:商王本人,有時他親自問卜,而且在任何情況下所有占卜都是以他的名義進行的;貞人,作為商王的代言人問卜;卜人,執行占卜過程;占人,專掌解釋裂紋的含義;史,專掌記錄整個占卜過程并將其刻在甲和骨上。當然,這只是基本角色,有的角色可能不止一人,有的可能兼管幾個角色。在宮廷中,占卜是一項重要活動,無疑在王室成員和整個王國的決策中起重要作用。甲骨文記錄包括以下內容:祭祀、征伐、田游、往來行止、旬、夕-日、天象、年歲、疾病、生死、生育、夢、營建和其他。有些占問是常規進行的(例如關于一些禮儀、旬、夕、日的吉兇等);有的則是根據需要臨時問卜。無論哪種問卜,貞人都要要求卜人進行占卜,卜人要執行占卜過程,占人則接收卜人所求示的祖先發來的回答。然后史就當場記錄下來這些疑問、預兆的內容,少數還記載是否應驗。從這些記錄中,我們了解了占卜的過程。

張光直作品系列(套裝共9冊) 作者簡介

張光直(1931—2001) 當代華裔考古人類學家。祖籍臺灣,自稱“番薯人”。50年代在臺灣大學讀人類學,師從李濟先生。后負笈美國,哈佛大學人類學系研究生院畢業。先后擔任哈佛大學人類學系教授兼系主任、臺灣中研院副院長。美國科學院及美國文理科學院院士,臺灣“中研院”院士。 張光直一生致力于中國考古學與考古學理論的研究和教學工作,通過一系列有影響的專著(《古代中國考古學》等)和大量學術論文,把自己祖國古代文明的豐富考古材料介紹給英語世界,更倡導以世界性的眼光來研究中國古代文明的形成及其在世界文明史上的地位,力求通過中國文明進程和發展模式的建立,對人類社會的發展和社會科學理論的內涵做出原創性的貢獻。

- >

經典常談

- >

煙與鏡

- >

月亮與六便士

- >

中國人在烏蘇里邊疆區:歷史與人類學概述

- >

苦雨齋序跋文-周作人自編集

- >

羅曼·羅蘭讀書隨筆-精裝

- >

月亮虎

- >

二體千字文