-

>

東洋鏡:京華舊影

-

>

東洋鏡:嵩山少林寺舊影

-

>

東洋鏡:晚清雜觀

-

>

關中木雕

-

>

國博日歷2024年禮盒版

-

>

中國書法一本通

-

>

中國美術8000年

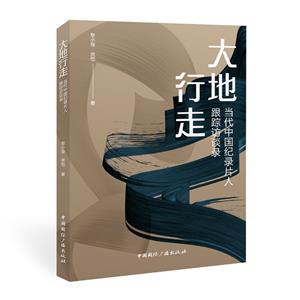

大地行走:當代中國紀錄片人跟蹤訪談錄 版權信息

- ISBN:9787507851076

- 條形碼:9787507851076 ; 978-7-5078-5107-6

- 裝幀:簡裝本

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>>

大地行走:當代中國紀錄片人跟蹤訪談錄 本書特色

以談話鋪就道路,把讀者引到紀錄片作者面前,傾聽他們來自現實與創作現場的講述

大地行走:當代中國紀錄片人跟蹤訪談錄 內容簡介

本書是對活躍在創作一線的當代中國知名紀錄片導演的訪談,涉及紀錄片的基本方法、創作倫理、價值評判、跨界可能性、未來趨向等紀錄片制作者、愛好者普遍關注的問題。訪談持續多年,反復補充,不斷擴展,不期然間,體現出導演本人的觀念發展脈絡和人生變化軌跡。因此,在某種程度上,這部訪談錄似一部長期跟蹤的紙上紀錄片。與此同時,本書也針對當代中國紀錄片人的創作方式、身份認同、美學取向、國際合作等方面進行了問卷調查及分析,具有一定的理論參考意義。

大地行走:當代中國紀錄片人跟蹤訪談錄 目錄

上部 當代中國紀錄片人跟蹤訪談

叢峰訪談:“貧乏電影”并不貧血

杜海濱訪談:美學、倫理與技術前景

范儉訪談:我只完成電影層面的表達

顧桃訪談:本能、敏感和直覺,就是你自己的表達

郭熙志訪談:影像書寫,從“直接電影”“私影像”到“自然主義”紀錄片

黃文海訪談:對直覺的把握,對存在的觀照

季丹訪談:回到電影*本源的地方

劉德東訪談:游蕩在長江流域的影像詩人

雷建軍訪談:身份的跨界與轉型

潘志琪訪談:把握好拍攝者與被攝者的距離關系

邱炯炯訪談:在紀錄片中投射自己的人格

舒浩侖訪談:創作是對自己生活經驗的審視

楊弋樞訪談:將一切統一于我的內心

張同道訪談:我愿意每部片子都找到*符合它的方法論

周洪波訪談:讓自己和所拍攝的空間產生一種情感認同

黎小鋒訪談:我的窗口向不可預知性敞開

下部 當代中國紀錄片人調查報告

**節 當代中國紀錄片的創作生態報告

第二節 當代中國紀錄片人價值認同問題

附錄:關于當下中國紀錄片與紀錄片人的問卷調查

后記:一切都從文體的焦慮開始

大地行走:當代中國紀錄片人跟蹤訪談錄 節選

叢峰訪談:“貧乏電影”并不貧血 受訪者:叢峰,詩人、導演,主要作品有《馬大夫的診所》《未完成的生活史》《地層1:來客》《地層2:軟流層》等,作品曾入圍眾多國際影展并獲得柏林國際電影節NETPAC(亞洲影評人協會)獎、山形國際紀錄片電影節導演協會獎等

訪問者:黎小鋒

時間:2015年5月中旬、2020年4月17日方式:短信、電子郵件 **部分(2015年)

黎小鋒(以下簡稱黎):請談談你的大致成長經歷,包括從小的愛好、接受的是怎樣的專業教育。你從何時開始詩歌創作的?詩歌與你現在從事的紀錄片這一行有什么樣的關系(希望談到轉向紀錄片的契機)?

叢峰(以下簡稱叢):1996年前后,我開始有意識地嘗試寫東西,這之后有三四年的時間,每天一定要逼迫自己寫點什么,否則這一天是過不去的。中間有段時間,我遇到了感知和表達的瓶頸,同時開始拍照片,這可能是我有意識的影像努力的開始。我開始拍紀錄片——開始電影工作,完全是因為受到拍片5年前我在甘肅古浪的生活經歷的刺激,想找到一種合適的、直接的手段,來傳遞那種感受,所以這是一個開始,也是2005年之后的10年我的工作重心轉向影像的開始。我沒有刻意去想過或探究過詩歌與電影的關系,因為在下意識層面上,一個人的感知—表達方式大抵是統一的。

黎:能否介紹一下你使用攝像機、錄音設備的歷史?你對畫質、音質的理解?前幾年你又在收集較低配置的攝像機去拍攝甘肅題材,與現在的潮流逆向而行,這是基于一種什么樣的認識?

叢:我的**臺設備是索尼的PD150,是從朋友的朋友的手里買來的二手機器。關于甘肅的幾部片子都是用PD150拍的。這臺機器可能*早就有問題,錄音的自動電平功能后來才發現是失靈的,給后期制造了不少麻煩,因為錄音始終用的是PD150自帶的隨機話筒。我剛拍片子時,一個專門賣電影器材的網站的人頗不屑地告訴我“PD150的話筒是拍不了紀錄片的”,我不知道她的依據是什么。

我去年找PD150機器,倒不是為了去拍新的,是因為老機器已經徹底報廢,而10年前拍的很多素材沒有完整地采集過,想做一個數字素材檔案庫,有利于保存。

也可能是先入為主,PD150的畫面質感,手提攝像機的那種分量,都讓我懷念。高清也許只是一種寫實或現實主義的幻覺而已。一部紀錄電影在觀看者身上喚起的那種真實感,絕對不是由畫面清晰度決定的。

我不排斥好的設備,只是恰當的、貼切的。高清意味著賦予被拍攝的人和物以更多可見的、似乎有意義的細節,用這些細節來彰顯被攝者(物)具有“個性”,而有時“低清”模糊消解了這些細節,對于反映這個社會的本質,似乎倒更為貼切。一段手機視頻也不會妨礙,甚至會讓我們更真切地感受這個社會的現實。我目前偏愛低端設備,因為隨意、簡單、皮實,壞了也不可惜。或者說,拍什么、用什么拍,已經非常不重要了。我正在做的作品都是用網上下載的視頻剪輯的,而且我特意下載了不清晰的版本。

黎:“黃羊川”系列的緣起是什么?《馬大夫的診所》《未完成的生活史》在拍攝之前,有無進行系統的規劃?是否還有后續計劃?

叢:確切地說應該是“古浪”系列。就是因為在那個地方生活過一年,促成了我的電影工作的開端。上面提到的這兩部都是有規劃的、階段性進行的。這個系列仍在繼續,新的和老的材料都在手上,但將會脫離之前的面貌。對我而言,這一對農村、鄉鎮、縣城區域的考察與闡釋工作需要更為深入地展開,要引入新的方法。

黎:印象中,《馬大夫的診所》有個比較常規的開頭,與隨后那些場景不大一樣,當時是怎樣考量的?能否談談該片的剪輯邏輯?是否可以說你的“鏡頭簡單、質樸到近乎笨拙,但每個場景里都有生命的氣息涌動”?這是基于一種怎樣的美學態度?

叢:因為我不是學院出身,所以*開始的時候只能靠直覺來行動,并從其后果中吸取教訓,或者繼續延伸前進。剪《馬大夫的診所》的時候,想把大夫當作一個空間—舞臺的主持人,所以開頭和結尾都是他出現,而中間他基本成為背景,具體剪輯邏輯現在記不清了,工作總是細微的。

我想盡量去掉矯飾,找到本質性的電影語言,也許這就是我想說的“貧乏電影”的含義之一。

黎:紀錄片在拍攝階段、剪輯階段是否有必要與拍攝對象一起觀摩、討論素材?如果一起觀摩、討論的話,是有選擇地呈現素材,還是無保留地呈現素材?

叢:我覺得不太可行,但如果一起觀摩、討論,當然也會產生有意思的結果,比如馬林??卡米茨拍工人的片子,片名我忘了,那部電影我記得就是不斷討論的結果。電影,或者說紀錄電影,只能是對現實有限的并且必須是主觀的表達,無保留地呈現素材是不具有操作性可能的。

黎:《未完成的生活史》給主要拍攝對象看過嗎?我好像看到片尾制片名單中有他們的名字。如果看過,他們有何反應?

叢:沒有給他們看過,但2011年回甘肅時我告訴他們中主要的幾個朋友說我做完了,但沒有拿過來,因為我覺得縣城是個小社會,這部片子又是講這個小社會的,拿回來放映無疑會影響到他們的生活,哪怕私下給幾個朋友放,也難保他們會不會酒后在什么場合說出去。我說等你們以后來北京時我給你們看。這部片子這一點很困擾我,好像觀眾只能是陌生人。

黎:《未完成的生活史》里沒完沒了地喝酒,你都在陪著喝嗎?你的酒量如何?喝多了的時候怎么拍攝?喝酒給你的創作帶來什么可能性?

叢:這是由那部片子的拍攝狀態所決定的。我甚至不是配合,是主動參與,那種場合作為旁觀者應該會很滑稽。那個階段喝酒既是拍攝的內容,也是我每天晚上個人所期待的東西,*后能感同身受地體會到對這種酒精生活的依賴和缺少酒精時的空虛。

黎:近年來,你在主張“貧乏電影”,能大致闡釋一下這種電影觀念嗎?這種觀念在你的創作中是怎么具體展現的,能否舉一些例子?

叢:不挑剔現實的、本質的、去掉矯飾的……不好用幾句話簡單概括。我寫過一句“貧乏電影并不貧血”。

黎:《地層1:來客》(以下簡稱《地層1》)已經介入紀錄片、實驗電影與劇情片之間,這是因為什么樣的契機?在廢墟中拍攝劇情化場景時,怎樣理解及體現自己的導演身份?

叢:開拍的時候靠一股盲動的熱情,另外也是因為那個場地隨時都可能不復存在,所以只能迅速動手,邊拍邊想,這也造成了從一開始這部電影的面貌就很模糊。我稱片中兩位朋友的角色為“導游—演員—經驗提供者”,也在電影中同時賦予他們幾種不同的“功能”。拍攝的前三分之一很吃力,完全不確定這部片子會往什么地方去,所以導致*終片子的形式相當開放,后期剪輯的時候既充滿可能性,又隨時面臨崩潰的危險。

黎:總體上,能否結合你的紀錄片創作歷程,從《馬大夫的診所》《未完成的生活史》到《地層1》,談談你在紀錄片創作觀念與方法上的認識、轉變及思考?

叢:居伊??德波的《分離批判》中有句旁白:“要使紀錄片去神秘化,就必須消解它的主題。”從開始拍片的時候起,我就這么認為。紀錄片這個概念已經過時了——這并不是說劇情片更優越,實際上陳腐的劇情片比陳腐的紀錄片還要多,而是說需要回到大的電影書寫的概念上了,還有更多電影的可能。

大地行走:當代中國紀錄片人跟蹤訪談錄 作者簡介

黎小鋒,2007年博士畢業于華東師范大學,2012—2013年訪學于紐約大學Tisch藝術學院。現為同濟大學藝術與傳媒學院教授。著有《作為一種創作方法的“直接電影”》《紀錄片創作》等書籍。2010以來,擔任海上影展暨論壇策劃、主持。作為導演/攝影的紀錄片《游神考》《昨日狂想曲》《遍地烏金》《我最后的秘密》《夜行人》等曾在山形紀錄片節、阿姆斯特丹紀錄片節、哥本哈根紀錄片節等諸多海外海內影展入圍、獲獎。

賈愷, 2009年博士畢業于華東師范大學,2017—2018年訪學于紐約大學Tisch藝術學院。現為同濟大學藝術與傳媒學院教授。出版有《弗拉哈迪紀錄電影研究》(譯著)、《紀錄的烏托邦》(專著)等著作。作為聯合導演/剪輯,與黎小鋒合作的紀錄片先后在數十個海內外影展入圍、獲獎,在NHK、SMG等電視頻道播放,并被芝加哥大學、紐卡斯爾大學等學術機構收藏。

- >

有舍有得是人生

- >

朝聞道

- >

自卑與超越

- >

苦雨齋序跋文-周作人自編集

- >

我與地壇

- >

回憶愛瑪儂

- >

羅庸西南聯大授課錄

- >

莉莉和章魚