-

>

道德經說什么

-

>

電商勇氣三部曲:被討厭的勇氣+幸福的勇氣+不完美的勇氣2

-

>

新時期宗教工作與管理

-

>

帛書道德經

-

>

傳習錄

-

>

齊奧朗作品·苦論

-

>

無障礙閱讀典藏版:莊子全書

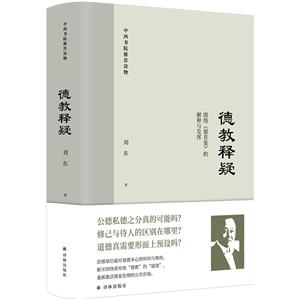

德教釋疑:圍繞《德育鑒》的解釋與發揮 版權信息

- ISBN:9787544790895

- 條形碼:9787544790895 ; 978-7-5447-9089-5

- 裝幀:一般純質紙

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>>

德教釋疑:圍繞《德育鑒》的解釋與發揮 本書特色

有無公德、私德之分?道德是否需要形而上預設?修己與待人的區別何在?浙江大學中西書院院長劉東教授借著為梁啟超所編著的《德育鑒》撰寫題解的機緣,深入考掘梁啟超的思想轉變,并延伸闡發,自成一體地解答了一系列極為關鍵卻尚未厘清的儒學難題。

德教釋疑:圍繞《德育鑒》的解釋與發揮 內容簡介

借著為《德育鑒》撰寫題解的機緣,作者在本書中一氣呵成又多所發明、自成一體地解答了一系列極為關鍵且迄今尚未厘清的儒學難題,比如有無公德與私德之分、“為己之學”為什么反而是成己之學、心學比理學強在哪里、修己與待人的區別何在、道德要不要形上預設、怎樣才算是知行合一,等等。本書既承襲了梁啟超從《新民說》到《德育鑒》的轉向,也發揮了作者在《天邊有一塊烏云:儒學與存在主義》中的主張,從而在“有限理性主義”的思想基礎上,回應著國際學界有關世俗主義的*新論辯,重返了孔子早在軸心時代就已提出的*獨特又*具普遍意義的“人生解決方案”。

德教釋疑:圍繞《德育鑒》的解釋與發揮 目錄

題解一(例 言)為什么要返求舊道德? 1

題解二(例 言)有無公德與私德之分? 10

題解三(辨術**)儒家德教有何重要性? 23

題解四(辨術**)為什么反是成己之學? 36

題解五(立志第二)“先立其大”有多重要? 56

題解六(立志第二)“無用之用”能否成立? 78

題解七(知本第三)德育也屬于通識教育嗎? 122

題解八(知本第三)心學比理學強在哪里? 157

題解九(存養第四)佛學如何影響了心學? 188

題解十(存養第四)有無屬于自己的時間? 231

題解十一(省克第五)修己與待人區別何在? 263

題解十二(省克第五)道德要不要形而上預設? 321

題解十三(應用第六)怎樣才算是知行合一? 399

題解十四(應用第六)有多少取決于當下一念? 430

德教釋疑:圍繞《德育鑒》的解釋與發揮 節選

題解一(序??言) 為什么要返求舊道德? 一開始就提出這個問題,等于是一上來就要來追問:梁啟超當年為什么要編選這本書? 這無疑意味著,就在 1905 年的前后,他的立場又發生了陡然的轉變。有學者詳細地統計過,在僅有五十多年的生涯中,梁啟超的立場即有“十變”。這曾引起過外間廣泛的物議:“因為梁啟超的‘流質易變’,當時便遭對立方面和自己營壘的種種非議。孫中山痛斥其‘忽言革命,忽言破壞’,‘一人而持二說,首鼠兩端’。章太炎指責他‘始言革命,終言立憲,浮夸轉變’。《民報》載文罵他是‘蝙蝠名士’‘反復小人’。嚴復批評他屢易宗旨,種禍無窮,是亡清二百六十年社稷的罪人。曾經熱烈贊揚梁啟超的黃遵憲,隔了兩年也責怪他‘言屢易端,難于見信’。康有為則十分惱火地批評他‘流質易變’。” 而他當年的學生鄭振鐸,也曾經未置可否地對此總結道:“任公*為人所恭維的 — 或者可以說,*為人所詬病的 — 一點是‘善變’。無論在學問上,在政治活動上,在文學的作風上都是如此。” 可無論如何,我們又必須同情地理解,這種“善變”卻未必就是缺點,相反倒可能是梁啟超主動追求的。 — 他在早歲就已自覺到了這一點:“《語》曰:君子之過也,如日月之食焉,人皆見之;及其更也,人皆仰之。大丈夫行事磊磊落落,行吾心之所志,必求至而后已焉。若夫其方法隨時與境而變,又隨吾腦識之發達而變,百變不離其宗。” 2而到了梁啟超生命的后期,他更在對比中做出了這樣的總結:“啟超與康有為有*相反之一點,有為太有成見,啟超太無成見。其應事也有然,去治學也亦有然。有為常言:‘吾學三十歲已成,此后不復有進,亦不必求進。’啟超不然,常自覺其學未成,且憂其不成,數十年日在旁皇求索中。故有為之學,在今日可以論定;啟超之學,則未能論定。” 正因為這樣,針對梁啟超終其一生的追求,我們就不能只盯住他的這種“善變”,或者說是“太無成見”,還應當更深一層地去考察:在那些富于戲劇性的轉變中,他的思想是不是越變越豐富了,他的立場是不是越變越穩固了,他的環顧是不是越來越周全了,他的見識是不是越來越可靠了? — 而一旦提出了這樣的問題,當然也就需要先來回顧一下,弄清他在轉變前的思想和立場。 這就要先來回顧梁啟超的“新民說”了。 — 想當年,為了拯救“積貧積弱”的中國,他曾率先提倡過“道德革命”,其邏輯可以簡明地總結為:想要“新國家”就先要打造“新國民”,而想要“新國民”就先要倡導“新道德”:“國也者,積民而成。國之有民,猶身之有四肢、五臟、筋脈、血輪也。未有四肢已斷,五臟已瘵,筋脈已傷,血輪已涸,而身猶能存者;則亦未有其民愚陋、怯弱、澳散、混濁,而國猶能立者。故欲其身之長生久視,則攝生之術不可不明;欲其國之安富尊榮,則新民之道不可不講。” 這樣一來,他就此所提出的“道德革命”,也就不言而喻地要求著他,必須對傳統的“舊道德”大加討伐,而這樣的批判,還必須盡可能地全面開花,不留死角。正是出于這樣的心結,盡管他在《新民說》的前幾節中也曾說過,“新民云者,非欲吾民盡棄其舊以從人也。新之義有二:一曰,淬厲其所本有而新之;二曰,采補其所本無而新之”; 1 可在細思之下,正如一位當代學者就此所總結的,他當年發出的批判卻談不上“平心之論” —“西人說中國‘野蠻’,梁啟超持之以為繩尺,作《中國積弱溯源論》,從歷史的中國里搜尋爬梳,翻出‘奴性’‘愚昧’‘為我’‘好偽’‘怯懦’‘無動’等切割支離之詞,用來說當時中國的‘病源’。論其字義,這些詞匯雖各示詆抑,而相互之間其實并無一定的聯結。以數千年中國的漫長和復雜作對照,它們被梁啟超大而化之地編連為一體,顯然并不全是出自中國歷史本身和真能統括中國歷史全體。但從二十世紀初年的思想背景求因果,則梁啟超之所以選定這些詞匯,正在于由此編成的大而化之鮮明觸目,能夠一一對應地描繪出時人心目中西方文明的反面,以此為‘野蠻’作佐證。然而歷史的中國既可以操弄,真實的中國也因此而成了一種越來越遠的東西了。” 所幸的是,這位學者跟著又追加了一句:“梁啟超是一個善于自我糾錯的人,所以后來半途知返,并力為闡揚中國歷史中的光明一面。”而這就要歸結到我們剛剛講過的,他的那種不憚“流質易變”、絕不固執己見的突出個性了。無論如何,如果后來承襲了梁啟超思路的魯迅,也同樣曾經相當片面地,把“國民性”給歸結成了“國民劣根性”,那么我們從學理的深層,也不難去反駁這類的“呵佛罵祖”之論,指出其在思想方法上的“以偏概全”。比如,雖說已不能“起魯迅而問之”了,我卻常愛引用他的下述說法,來對照他那些招牌式的極盡挖苦:這也同樣算是中國人的“國民性”嗎?而這樣的“國民性”也同樣需要改造嗎? — “我們從古以來,就有埋頭苦干的人,有拼命硬干的人,有為民請命的人,有舍身求法的人,……雖是等于為帝王將相作家譜的所謂‘正史’,也往往掩不住他們的光耀,這就是中國的脊梁。” 再回到當年的歷史關頭,我們又應設身處地地體察到,梁啟超這種“善變”的個性,還曾遇到過一個關鍵性的觸媒,那就是1903 年的那趟美洲之行,他從中得到了始料未及的慘痛教訓,由此才從“新派人士”的行為做派中,幡然醒悟到了“舊道德”仍屬不可少離的。這一點,正如他的《年譜長編》所描述的:“先生從美洲歸來后,言論大變,從前所深信的‘破壞主義’和‘革命排滿’的主張,至是完全放棄,這是先生政治思想的一大轉變,以后幾年內的言論和主張,完全站在這個基礎上立論。這便是先生考察日多,見聞益廣,歷練愈深的結果。” 也正因為這樣,一旦我們再從《德育鑒》的正文中,讀到宋代大儒呂祖謙的下述語錄:“處大事者,必至公血誠相期,乃能有濟。若不能察人之情而輕受事任,或雖知其非誠,而將就借以集事,到得結局,其敝不可勝言。”緊接著,我們也便會讀到梁啟超就此寫下的、充滿了激憤之情的案語:“近今新黨共事多不能久者,蔽率坐是。”

德教釋疑:圍繞《德育鑒》的解釋與發揮 作者簡介

劉東,浙江大學敦和講席教授、中西書院院長,曾先后任職于浙江大學、南京大學、中國社會科學院、北京大學和清華大學,并曾主持恢復了清華國學院。發表了《西方的丑學》《理論與心智》《道術與天下》《悲劇的文化解析》《思想的浮冰》《天邊有一塊烏云》《自由與傳統》《引子與回旋》《前期與后期》《我們共通的理性》等三十余種著作或譯作。主編了“海外中國研究叢書”“人文與社會譯叢”等十幾套學術叢書,并創辦了長期由哈佛燕京學社贊助的《中國學術》雜志。

- >

月亮虎

- >

中國人在烏蘇里邊疆區:歷史與人類學概述

- >

李白與唐代文化

- >

煙與鏡

- >

中國歷史的瞬間

- >

我從未如此眷戀人間

- >

伊索寓言-世界文學名著典藏-全譯本

- >

二體千字文