-

>

清通鑒(全四冊)(精裝)

-

>

明通鑒(全三冊)(精裝)

-

>

跨太平洋的華人改良與革命 1898-1918

-

>

天有二日(簽名鈐印特裝本)

-

>

歐洲至暗時刻(1878-1923):一戰為何爆發及戰后如何重建

-

>

(精裝)奧托·馮· 俾斯麥與德意志帝國建立

-

>

華文全球史:中國文脈

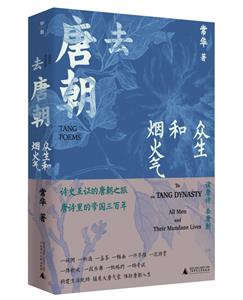

中國唐代歷史通俗讀物:去唐朝·眾生和煙火氣(精裝) 版權信息

- ISBN:9787559845764

- 條形碼:9787559845764 ; 978-7-5598-4576-4

- 裝幀:一般膠版紙

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>>

中國唐代歷史通俗讀物:去唐朝·眾生和煙火氣(精裝) 本書特色

1. 近年歷史普及類圖書已經走過“戲說”、調侃、野史秘說等階段,開始進入史據扎實、視角獨特、文字表達通俗卻不失深度的“細說”階段。本叢書一套三本,以文史結合的寫作手法,以唐詩為抓手,從政治景觀、文學生態、社會生活等方面展現大唐盛世風貌。 2. 聚焦唐人飲食、休閑冶游、節慶禮俗、精神信仰、文藝生活等五大方面,從生活場景入手,重構出大唐三百年活色生香、轟轟烈烈的社會生活圖景,表現了大唐帝國的風物華章,不失為唐人的一部生活小百科。

中國唐代歷史通俗讀物:去唐朝·眾生和煙火氣(精裝) 內容簡介

中國古典文學中,唐詩無疑是璀璨的瑰寶,其所蘊含的方方面面的信息是了解大唐帝國的重要線索,也是了解中國人文化傳承、精神家園的重要線索。 本書側重審視唐代社會的民俗禮儀和世風流變等。這個在公元七世紀到九世紀的世界版圖上立于軸心位置的大帝國,曾是多元文明相互交融相互滲透的大容器,三百年時間,在這個龐大的帝國之軀上,衍生傳承了多少延續至今的民風民俗?生活在這個偌大帝國的子民,又以怎樣的方式詮釋了他們的存在?本書聚焦唐人飲食、休閑冶游、節慶禮俗、精神信仰、文藝生活等五大方面,從一碗粥、一杯酒、一盞茶、一件華服、一次游賞、一陣歌吹、一段樂舞、一幅畫、一紙婚約、一場考試等生活場景入手,深入具體而微的方方面面,試圖重構出大唐三百年活色生香、轟轟烈烈的社會生活圖景,表現了大唐帝國的風物華章。

中國唐代歷史通俗讀物:去唐朝·眾生和煙火氣(精裝) 目錄

中國唐代歷史通俗讀物:去唐朝·眾生和煙火氣(精裝) 節選

粥香餳白杏花天 “民以食為天”,考察近三百年的大唐風物,瞭望閭里巷陌中裊裊升騰的人間煙火,飲食,自然是我們對這個帝國首要的切入點。唐人吃什么?他們的飲食結構呈現出怎樣的狀態?在物阜民豐的背景下,唐人的食不厭精、膾不厭細,為我們勾勒出一幅怎樣的民生畫卷?穿行于林林總總五花八門的唐人饗宴,它們又和自由奔放的唐人社會生活實現了怎樣的映射與融合? 毫無疑問,唐代飲食文化成為中華飲食文化重要的勃興階段,緣于其大一統的帝國根基。在隋末的亂世烽煙中,李淵父子一路征伐,斬將搴旗,*終激活了一個全新王朝的氣脈。這個王朝的氣脈是如此騰動而有力,老牌的商業城市長安、洛陽煥發出更大的生機,日夜開放的貿易行棧和攤點店鋪,豐富了兩京的民生表情。隨著社會的安定,商業和交通的繁榮也順著大運河一路漫延,曾經長途貿易的奢侈品轉而成為消費領域的必需品,許多固著一地的生產資料成為商品大流通中的重要支撐。當揚州、杭州、蘇州等一大批新興商業城市迅速崛起,當城市消費人口與日俱增,唐代飲食文化的繁榮與鼎盛,已經成為題中應有之義。 粥香餳白杏花天,省對流鶯坐綺筵。 今日寄來春已老,鳳樓迢遞憶秋千。 ——李商隱《評事翁寄賜餳粥走筆為答》 李商隱的詩歌常常被人認為隱晦迷離,難于索解,以至有“詩家總愛西昆好,獨恨無人作鄭箋”之說,但他的這首詩卻讓一碗粥的清香穿越千年,刺激著人們的味蕾。李商隱詩中所提到的“餳粥”,正是唐代民間非常有名的粥品,此粥加入杏酪、麥芽糖,不僅吃起來清香爽口,而且有著很高的營養價值。當然,對粥情有獨鐘的唐代詩人不只李商隱一人,而粥的種類更是五花八門。潤州詩人儲光羲曾對家鄉加入茶葉煮熟的“茗粥”念念不忘,留下了“淹留膳茶粥,共我飯蕨薇”的佳句;而皮日休的“朝食有麥,晨起有布衣”中所云的“”,同樣也是指粥。 由此,我們便可從詩人們一碗粥的鄉愁之中,得以切入唐人洋洋大觀、令人目不暇接的飲食種類。由于南北運河的開通,南方大量的優質稻米源源不斷地進入北方,和北方的麥、粟及各種雜糧一起,共同構成了民間餐桌上的主食。人們的想象力顯然已不局限于一碗粥,在與多種原料的巧妙搭配過程中,一道道人間美食融入了唐人生活的智慧,更融入了唐人兼收并蓄的精神。 “豈無青精飯,使我顏色好”,杜甫詩句里提到的這種“青精飯”,正是一種在唐代非常流行的主食。這種以稻米為原料的米飯,已經不是簡單地將稻米蒸熟了事,而是有著非常精細的制作流程,需要將南燭枝葉搗碎,漬汁浸米,歷經“九浸九蒸九曝”,做成之后,“米粒緊小,黑如璧珠”。據說這種又名“烏飯”的“青精飯”營養豐富,可令人重返童顏,深為道家所鐘。這就難怪杜甫希望吃上一碗“青精飯”,求得一副好顏色了。 除了令人垂涎神往的“青精飯”,“團油飯”作為一種在唐代風靡嶺南的美食,也在挑逗著我們的味蕾。這種米飯的制作工藝雖不似“青精飯”那樣需要經過“九浸九蒸九曝”的繁復程序,但在配料上卻下足了功夫。它需將稻米與煎蝦,魚炙,鴨、鵝、豬、羊肉,雞子羹,蒸腸菜,姜桂,鹽豉等合制,這些配料一聽就已讓口水直流。吃“團油飯”得講究個日子,一般都是富貴人家婦女產兒三日或滿月行洗禮時食用——生命需要儀式,享用美食,同樣需要儀式。 以米為主料的主食還能舉出許多,像“王母飯”“雕胡飯”等,不一而足;說到唐代的另一主食——面食,更是與唐人生活有著密切的聯系。長安、洛陽兩京本身就是面食之都,生活在這里的人們自古就以面食為主,唐王朝建立之后,盡管“稻米流脂粟米白”,在金黃的麥芒上接受自然的饋贈,尋找生活的詩意,仍是人們樂而不疲的舌尖意趣。唐代的面食是相當豐富的,上至王公貴族,下至黎民百姓,都有自己的心頭之好,一塊面,一瓢水,在揉切搟壓之間,就變化出各種身姿,構成了這個王朝特有的人間味道。 先來說說面條吧。在唐代,面條被人們賦予了許多好聽的名字。“冷淘”,說的是過水的涼面,杜甫的《槐葉冷淘》,“青青高青槐嫩葉汁,采掇付中廚。新面來近市,汁滓宛相俱”,說的就是一種用青槐嫩葉汁和面的過水涼面。唐代醫學家昝殷在他的《食醫心鑒》中稱面條為“索餅”。在這位杏林高手看來,榆白皮索餅、羊肉索餅、黃雌雞索餅這些聽名字就很誘人的面條,不僅滿足著人們的胃腸之需,更是治病祛疾的食方。當然,面條還有一個名字,唐人再熟悉不過,那就是“湯餅”。所謂“湯餅”,其實就是湯面。束晰在《餅賦》中曾云:“玄冬猛寒,清晨之會,涕凍鼻中,霜凝口外,充虛解戰,湯餅為*。”可見人們已經將湯餅看作了御寒取暖的重要主食。當然,湯餅也是皇家之好,其中唐中宗李顯就十分喜食湯餅。然而,這位活在母后武則天陰影中的可憐皇帝,生命的*后結局同樣也和湯餅扯上了聯系。景龍四年(710)六月二日,就在復辟成功重登皇位僅僅五年之后,唐中宗李顯在高興地吃過自己寵愛的女兒安樂公主親手烹制的湯餅之后,口鼻流血,暴斃而終。他怎么也不會想到,那碗香氣四溢的湯餅,竟潛藏著血腥的宮廷陰謀,而制造這起陰謀的,竟是自己*親的兩個人:一個,是曾和自己同甘共苦的發妻韋后;另一個,就是安樂公主,那個自己曾用衣袍包裹的李裹兒…… 好了,讓美食沾染上血腥就倒了我們探尋唐代飲食的胃口,還是繼續我們的唐代面食之旅吧。如果說湯餅、索餅從名字上和我們今天所說的面條差得太遠,那么,作為面的另外一種表現形式——面點,則更容易激發我們的想象空間。在唐代,我們今天常說的“點心”一詞已經出現。宋人吳曾《能改齋漫錄》載:“世俗例,以早晨小吃為點心,自唐時已有此說。”韋巨源在他撰寫的《食譜》中說,他在官拜尚書左仆射后,宴請唐中宗的面點多達二十五種:“單籠金乳酥”,是一種蒸餅類的面食,用料中加入了一定的乳脂,出籠后色澤金黃,酥香可口;“見風消”,是一種油炸餅,同樣也是入口酥脆。尤其需要一提的是一種叫“唐安餤”的面食。這種面食是一種裹餡餅餌類食物,其顯著特點是直徑闊大,在餡料上下足功夫,在外觀上更是誘人。史載,唐懿宗的愛女同昌公主去世,“上賜酒一百斛,餅餤三十駱駝,各徑闊二尺”,可見這種面食的“塊頭”之大。更讓我們驚異的,是《清異錄》中的一段記載,內中說“郭進家能作蓮花餅餤,有十五隔者,每隔有一折枝蓮花,作十五色”。當面食成為一件件精美的藝術品,唐人的創造力和浪漫精神怎能不令后人折服? 當然,唐人舌尖上的美食豈是米食和面食所能道盡,豐富多彩的副食同樣也在見證著這個帝國的繁華。牛、羊、豬、雞這些肉食,已經成為唐人的剛需,而喜歡狩獵的唐人,更是將鹿肉看作上等美味;南方的海味珍品也成為北方人的鐘愛,蛤蜊、鮑魚、蝦、蟹、章魚、海蜇等一系列食材,帶著澎湃的海潮聲,浩浩蕩蕩地加入唐人飲食的方陣之中。隨著食材的多元化,唐人的烹飪技術也在實現著飛躍。《酉陽雜俎》講了一個故事,說是在貞元朝,有個將軍家里什么都可以做成美食,“唯在火候,善均五味。嘗取敗障泥胡祿,修理食之,其味極佳”。而《清異錄》里記載的一個法名梵正的比丘尼,簡直就是一個美食藝術家,用醬肉、肉干、魚鲊、醬瓜等食材,硬是拼成了王維所居的輞川別墅二十一道景致。當豐富的食材激發出唐人豐富的想象力,當舌尖上的唐朝將四溢的香氣彌散在歷史的深處,我們看到的,是一個帝國的驕傲! 胡麻餅樣學京都,面脆油香新出爐。 寄與饑饞楊大使,嘗看得似輔興無。 ——白居易《寄胡餅與楊萬州》 唐代的開放與包容,不僅讓這個強盛的帝國廣有四海,萬邦朝覲,更讓各種文化的交流與融合成為一道壯觀的風景,樂天居士這首詩中所提到的這枚小小的“胡餅”,正是在其中扮演了文化導入者的角色。如果說湯餅、索餅并不是我們今天所說的“餅”,那么,從西域傳來并廣泛融入唐人生活的“胡餅”,則和我們今天吃的燒餅十分接近。這種胡餅是在爐中烘烤而成,上著胡麻,內可著餡。據說唐代有一種叫“古樓子”的帶餡胡餅很受歡迎,《唐語林》載:“時豪家食次,起羊肉一斤,層布于巨胡餅,隔中以椒、豉,潤以酥,入爐迫之,候肉半熟食之,呼為古樓子。”在京師長安,胡餅已是人們司空見慣的異域美食,街市上不僅有流動吆喝著賣胡餅的小商販,還有很多負有盛名的老字號,像長安的輔興坊,就是一爿胡餅攤鋪扎堆、食客云集之處。當然,很多人對這種美食喜之愛之,更愿親手做之,美食達人白居易就是其中一位。“胡麻餅樣學京都,面脆油香新出爐。 寄與饑饞楊大使,嘗看得似輔興無。”在這首小詩中,我們可以看到白居易將自己親手焙制的胡餅寄與友人萬州刺史楊敬之時的那份得意之情。彼時的白居易,早已不是當年那個被顧況奚落為“長安居,大不易”的外省少年,而是一個深諳長安風物的達官顯宦,這幾枚他親手焙制的胡餅,與其說是送給友人的,莫如說是在彰顯著他對長安這座兼收并蓄的國際化大都市的同頻與融入。 當然,說到胡餅,有一個人需要提及,他就是大唐*富傳奇色彩的皇帝——唐玄宗。這位打造了開元盛世的皇帝,駕駛著唐王朝的馬車駛入了*輝煌的路口,但他在這個路口滋生的惰性,讓他失去了繼續直行的動力,駛上了不可逆轉的窘途。據說安史之亂長安失陷后,唐玄宗倉皇逃往蜀中,路上饑渴難耐,“日向中,上猶未食,楊國忠自市胡餅以獻”。曾經在開元這個年號下勵精圖治的唐玄宗也許不會知道,胡餅的盛行,正是在那個海晏河清的時代;而當唐玄宗走向天寶這個年號,走向安史之亂后荒涼的驛道,食遍珍饈的他驀然發現,他手中拿著的胡餅才是世間至味!這是怎樣的人生戲謔啊! 毫無疑問,在唐人的飲食結構中,外來食品已然成為重要組成。胡餅的風行,只是唐人飲食“胡化”的一個縮影,隨著“貴人御饌,盡供胡食”,從西域傳來的許多食品如畢羅、奶酪、黃油等越來越受到上流社會的喜愛。這種喜愛是可以迅速傳染的,當眾多西域食品從王府走向民間,它們的生命力便愈發旺盛。

中國唐代歷史通俗讀物:去唐朝·眾生和煙火氣(精裝) 作者簡介

常華,中國唐史學會會員,遼寧省作家協會會員,資深媒體人,高級記者。出版有《唐詩密碼》、《宋詞密碼》、《詩詞里的中國》(三卷本),其中,《詩詞里的中國》被美國弗吉尼亞圖書館收藏。喜讀詩詞,醉心古史,享受在二者間坐望風云。

- >

巴金-再思錄

- >

小考拉的故事-套裝共3冊

- >

煙與鏡

- >

苦雨齋序跋文-周作人自編集

- >

羅曼·羅蘭讀書隨筆-精裝

- >

我與地壇

- >

伊索寓言-世界文學名著典藏-全譯本

- >

唐代進士錄