-

>

清通鑒(全四冊)(精裝)

-

>

明通鑒(全三冊)(精裝)

-

>

跨太平洋的華人改良與革命 1898-1918

-

>

天有二日(簽名鈐印特裝本)

-

>

歐洲至暗時刻(1878-1923):一戰(zhàn)為何爆發(fā)及戰(zhàn)后如何重建

-

>

(精裝)奧托·馮· 俾斯麥與德意志帝國建立

-

>

華文全球史:中國文脈

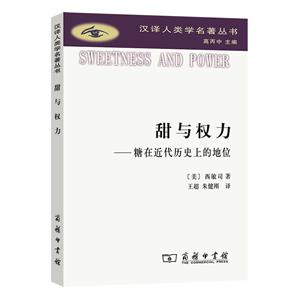

甜與權(quán)力——糖在近代歷史上的地位 版權(quán)信息

- ISBN:9787100062626

- 條形碼:9787100062626 ; 978-7-100-06262-6

- 裝幀:60g膠版紙

- 冊數(shù):暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>>

甜與權(quán)力——糖在近代歷史上的地位 本書特色

本書聚焦于工業(yè)化早期的英格蘭以及美洲加勒比殖民地的甘蔗種植園,敘述了糖從一件奢侈品化身為工業(yè)化生產(chǎn)之商品的過程。作者將這一過程密切地與早期資本主義原始積累、奴隸化生產(chǎn)乃至國與國之間的政治經(jīng)濟關(guān)系聯(lián)系在一起,將糖這一平常事物身后奇妙而非同尋常的歷史格外深刻而不乏趣味地發(fā)掘出來。

甜與權(quán)力——糖在近代歷史上的地位 內(nèi)容簡介

本書聚焦于工業(yè)化早期的英格蘭以及美洲加勒比殖民地的甘蔗種植園,敘述了糖從一件品質(zhì)品化身為工業(yè)化生產(chǎn)之商品的過程。作者將這一過程密切地與早期資本主義原始積累、奴隸化生產(chǎn)乃至國與國之間的政治經(jīng)濟關(guān)系聯(lián)系在一起,將糖這一平常事物身后奇妙而非同尋常的歷史格外深刻而不乏趣味地發(fā)掘出來。

甜與權(quán)力——糖在近代歷史上的地位 目錄

致謝

導(dǎo)言

**章 食物、社會性與糖

第二章 生產(chǎn)

第三章 消費

第四章 權(quán)力

第五章 飲食人生

參考書目

注釋

索引

甜與權(quán)力——糖在近代歷史上的地位 節(jié)選

一個其居民的食物在過去幾乎完全自給自足的國家,在不到兩個世紀(jì)的時間里轉(zhuǎn)變成了一個進口食品的消費大國。對于這個國家的消費者們來說,這些進口食品,往往以新事物的身份排擠掉了人們平時所熟悉的舊事物;要么它們依舊作為新鮮玩意兒,慢慢地才轉(zhuǎn)變成了普普通通的日常消費品。上述變化發(fā)生之后,食物獲得了新的“意義”。這里所說的“意義”,是指食物對于人們而言所具有的意義和內(nèi)涵,以及人們通過消費食物所傳遞的信息。而所有這些都與各種各樣的社會差異有著聯(lián)系,所謂的社會差異包括年齡、性別、階級和職業(yè)。食物的“意義”同樣也與國家統(tǒng)治者的意愿和利益,以及國家本身的經(jīng)濟、社會和政治命運聯(lián)系在一起。 這里所說的“意義”有兩類明顯不同的含義,一類是所謂“內(nèi)在”的意義——內(nèi)在于一個社群的禮儀和日程表里,內(nèi)在于就餐或吃東西的場合中,內(nèi)在于一個社會群體自身之中;當(dāng)人們表現(xiàn)出某些事情和東西對他們來說是不言自明的時候,這些“意義”便透過人們給反映了出來。例如好客“意味”著自重,自重“意味”著明白自己在社會等級中的位置;而明白自己的位置則“意味”著能表現(xiàn)出中規(guī)中矩的好客之道——如何打招呼、發(fā)出邀請、如何招待茶、糖和小甜餅,等等,諸如此類。日復(fù)一日,月復(fù)一月,年復(fù)一年,伴隨人的一生;在生日、婚禮、葬禮和節(jié)日上,在工作之余休憩時;新的消費形式嫁接到了舊的形式之上,帶著相近或類似的“意義”。 先前我已經(jīng)提出了習(xí)得和實現(xiàn)“內(nèi)在意義”的兩種過程。在“順延”中,一群人復(fù)制、模仿甚至是競爭性地仿效著另一群人的消費實踐,而這另一群人通常有著更高的社會地位。以雕花裝飾,配上“糖丸”、賀詞和硬糖塑像的婚禮蛋糕,這樣的蛋糕已經(jīng)不再僅僅是一種新的“食物”;消費牢牢地嵌入到了特定的場合之中,它被儀式化為這些場合的一部分。當(dāng)食用婚禮蛋糕這一習(xí)俗向下傳遍整個社會之后,由于條件和環(huán)境方面的極大差異,可以預(yù)料的是蛋糕的用途會發(fā)生改變。即便如此,“仿效”依然是這一習(xí)俗流傳的關(guān)鍵所在,所以這整個過程是一種“順延”。 在英國工人階級中興起的,許多圍繞蔗糖及其副產(chǎn)品的消費行為,它們似乎并不屬于模仿,尤其是當(dāng)這些消費行為不以特權(quán)階層為背景時。由于糖制品對于窮人而言,變得比當(dāng)初它們對富人而言更加重要(對窮人們來說,糖更多是作為熱量的來源而不是地位的象征),同時也由于食用糖的場合越來越多,于是新的用途和意義開始興起,而這種興起也與特權(quán)階層脫鉤。此類創(chuàng)新可以用“廣延”來指謂。 在上述兩個例子中,一方面新的使用者們將特定的行為以及他們所感受到的“內(nèi)在意義”挪為己用,另一方面新的用途和意義不時地被創(chuàng)造出來,而這并不僅僅是在模仿。在“順延”中,權(quán)力階層決定了新事物的出現(xiàn)及一定程度上它們所具有的意義;而在“廣延”中,權(quán)力階層雖然可以控制新事物的獲得,但新的使用者們卻能賦予它們新的意義。在與我們都息息相關(guān)的更廣泛歷史過程中——蔗糖舉國上下地廣為傳播,那些社會中握有權(quán)力的人,他們保持了一種居高臨下的地位,這不僅僅體現(xiàn)在糖的獲取方面,至少一定程度上也體現(xiàn)在了糖制品被賦予的意義方面。 于是要把握“內(nèi)在意義”之外的另一類意義,需要思考的是,什么樣的消費,以及這種消費對于消費者而言應(yīng)該增生出什么樣的意義,才具有一種社會整體意義上的重要性,尤其是對那些社會的支配者而言。同時也要思考那些社會的統(tǒng)治者或掌控者們,他們是如何借助“內(nèi)在意義”及實現(xiàn)“內(nèi)在意義”的消費活動的擴散式傳播,來鞏固其地位和利益。這里可以看到的是,社會群體的消費,無論是種類還是程度都并非天賜不變的;而人類的特性及潛質(zhì)也同樣具有可塑性。反過來說,在社會群體內(nèi)部,意義的傳播可以被激發(fā)和操縱;而同時控制食物本身以及食物所蘊含的意義則能夠作為一種懷柔統(tǒng)治的手段。 附加了特定“內(nèi)在意義”的事物和行為,它們幫助確立了社會常規(guī)。人們的社會化學(xué)習(xí)和實踐把它們以及它們所包含的意義都聯(lián)系在了一起。大米和戒指在婚禮上具有特定的意義,這就如同百合花與點燃的蠟燭在葬禮上一樣。這些(事物和使用方式)由于都是象征,所以它們帶有歷史性——興起、壯大、變化乃至消亡,而它們也總是屬于特定文化并帶有一定的隨意性。它們沒有普遍性的意義;它們“有意義”是因為它們出現(xiàn)在特定的文化和歷史背景下,而在這特定的背景下,與它們相關(guān)的意義對于生活在其中的人們來說是不言自明的。沒有任何一種象征是純粹獨立的,即使它與其他象征之間缺乏內(nèi)在的聯(lián)系,它可以和其他象征一起穿越時間,借由它的存在所產(chǎn)生的信號與其他的象征進行相互強化。正如可以追溯到一個象征與象征之間尚未建立起任何聯(lián)系的時間點一樣(就像糖和茶*初并沒有什么關(guān)聯(lián)那樣),在某個特定的時間點上,象征與象征之間原有的大量聯(lián)系會由于某種變化或其他原因而斷開或失效(就如同茶和它的意義從殖民地美洲的飲用習(xí)慣中脫離了出來,被咖啡取而代之)。 像茶葉這樣的事物,吃飯這樣的場合,“好客”與“平等”這樣的觀念及寓意,人類的智慧把它們組合成了不同的模式——在受到一定限制的條件下盡可能地加以利用,這些模式存在于特定時間地點下的社會行為過程中。出生和死亡,對于人類而言是普遍意義上的必然;而我們能夠運用象征賦予事物以意義,然后根據(jù)意義展開行動,這同樣是我們天性中所固有的和普遍存在的——如同學(xué)會行走或者說話(或是如同出生和死亡)。然而我們究竟會把什么樣的東西與生活相聯(lián)系并賦予它意義,這一點卻由于文化和歷史的力量而難以預(yù)料。因為我們是人類,所以我們把像出生和死亡這樣的生物性活動,轉(zhuǎn)變成了社會性的活動,每一個人類社群都有自己處置生死之道。由大量相互重疊的子群體所組成的大型復(fù)雜社會,通常缺乏那種賦予生活以意義的統(tǒng)一的社會實踐;這些社會的成員們在生活方式上存在著廣泛的區(qū)別;受歷史的影響,在這些社會中人們得以達成目標(biāo)和開展行動的條件也不一樣,而個體需要通過目標(biāo)和行動來確立自己的知識和生活的意義。 17世紀(jì)的英國,如同它在歐洲大陸的鄰居們一樣,社會被森嚴(yán)地區(qū)隔著,區(qū)隔的依據(jù)是人的出生、財產(chǎn)、血統(tǒng)、性別和地位等。消費實踐在這樣的社會里被統(tǒng)治規(guī)范非常嚴(yán)格地加以區(qū)分和強化。因此,實踐新的消費形式,由誰來實踐,以及這些新的消費形式以什么樣的方式傳播到其他社會群體,傳播過程中是否伴隨它們原有的意義,所有這一切都說明了英國社會本身是如何被組織起來的,并且標(biāo)識出了英國社會內(nèi)部的權(quán)力分配關(guān)系。 ……

甜與權(quán)力——糖在近代歷史上的地位 作者簡介

西敏司(Sidney W. Mintz 1922-2015),約翰??霍普金斯大學(xué)人類學(xué)教授,曾獲頒多項人類學(xué)教育和研究獎項,開啟了將資本主義經(jīng)濟作為一種文化來研究的治學(xué)先河,被譽為“飲食人類學(xué)之父”。 譯者簡介: 朱健剛,七十年代生人,先后就讀于北京大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)和香港中文大學(xué),現(xiàn)任教于中山大學(xué)人類學(xué)系,擔(dān)任公民與社會發(fā)展研究中心(ICS)主任,主要研究城鄉(xiāng)社區(qū)發(fā)展、民間組織和集體行動,同時積極參與志愿服務(wù)與公民社會的建設(shè)。

- >

二體千字文

- >

莉莉和章魚

- >

唐代進士錄

- >

中國人在烏蘇里邊疆區(qū):歷史與人類學(xué)概述

- >

伯納黛特,你要去哪(2021新版)

- >

苦雨齋序跋文-周作人自編集

- >

伊索寓言-世界文學(xué)名著典藏-全譯本

- >

自卑與超越