-

>

百年孤獨(2025版)

-

>

易中天“品讀中國”系列(珍藏版全四冊)

-

>

心歸何處

-

>

(精裝)羅馬三巨頭

-

>

野菊花

-

>

梁啟超家書

-

>

我的父親母親:民國大家筆下的父母

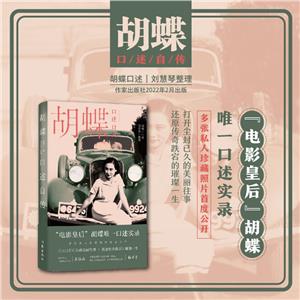

胡蝶口述自傳 (“電影皇后”胡蝶唯一口述實錄;多張私人珍藏照片首度公開; 還原傳奇跌宕的璀璨一生) 版權(quán)信息

- ISBN:9787521212334

- 條形碼:9787521212334 ; 978-7-5212-1233-4

- 裝幀:一般膠版紙

- 冊數(shù):暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>

胡蝶口述自傳 (“電影皇后”胡蝶唯一口述實錄;多張私人珍藏照片首度公開; 還原傳奇跌宕的璀璨一生) 本書特色

“電影皇后”胡蝶唯一口述實錄 多張私人珍藏照片首度公開 打開塵封已久的美麗往事 還原傳奇跌宕的璀璨一生 落落大方,一洗兒女之態(tài)。 ——張恨水 胡蝶的表情自然是有她一派的;她以沉著自然見長,足見修養(yǎng)程度之深。 ——梅蘭芳

胡蝶口述自傳 (“電影皇后”胡蝶唯一口述實錄;多張私人珍藏照片首度公開; 還原傳奇跌宕的璀璨一生) 內(nèi)容簡介

本書講述了胡蝶是中國位“電影皇后”,經(jīng)歷了中國早期默片時代到有聲電影的過渡,曾紅極一時。上世紀30年代中期隨梅蘭芳一起到歐洲考察,1942年香港淪陷后隨一大批文化界名人共同經(jīng)歷了從香港到內(nèi)地的逃亡……她是很多重要歷史時刻的見證人。與她合作的電影人,包括導(dǎo)演史東山、演員阮玲玉等。

胡蝶口述自傳 (“電影皇后”胡蝶唯一口述實錄;多張私人珍藏照片首度公開; 還原傳奇跌宕的璀璨一生) 目錄

001 寫在《胡蝶回憶錄》再版前 劉慧琴

013 胡蝶的形象 鄭勝天

016 往事的回憶 胡蝶

從皮影戲到電影

002 奔波的童年

007 電影在中國的開始

009 中華電影學校

015 初上銀幕, 《戰(zhàn)功》配角

018 友聯(lián)影片公司

020 主演《秋扇怨》

“天一”的磨煉,“明星”的發(fā)展

026 天一影片公司

028 “天一”的磨煉,我看“天一”

032 早期中國電影創(chuàng)作的拓荒者——鄭正秋

037 “明星”創(chuàng)辦人之一——張石川

039 “明星”的財神爺——周劍云

041 由“天一”轉(zhuǎn)入“明星”

043 與阮玲玉合作拍《白云塔》

047 《火燒紅蓮寺》

051 在“明星”的前三年

053 會見好萊塢影星

056 奧斯卡金像獎二三事

迎接新時代

062 迎接新的時代

064 **部有聲片——《歌女紅牡丹》

068 國產(chǎn)片上發(fā)音片的出現(xiàn)

070 主演第二部有聲片《自由之花》

074 外景隊北上

077 “明星”外景隊在北平

081 故都鄉(xiāng)情

085 梅蘭芳宴請外景隊

087 與諧星卓別林見面

089 電影《姊妹花》

092 《狂流》《脂粉市場》和龔稼農(nóng)

094 “選后”與其他

考察在發(fā)展中的歐洲電影事業(yè)

098 參加莫斯科電影節(jié)

100 訪歐遠行的開始

106 梅蘭芳的“親傳弟子”

108 莫斯科的記憶

113 《姊妹花》在列寧格勒(圣彼得堡)公映

115 在莫斯科參觀

117 梅蘭芳譽滿莫斯科

119 莫斯科紅場

120 莫斯科漫步

122 列寧格勒(圣彼得堡)之行

125 海外驚聞阮玲玉謝世

127 暢游柏林

131 參觀德國的電影制片公司

133 德國舉辦的國際電影會議

135 柏林見聞

141 《空谷蘭》在德國公演

143 訪問花都巴黎

149 巴黎的名勝古跡

155 訪問英國

167 在英國觀看熊式一先生改編的《王寶釧》

170 日內(nèi)瓦

171 訪歐的*后一站——意大利

175 回國了!

……

胡蝶口述自傳 (“電影皇后”胡蝶唯一口述實錄;多張私人珍藏照片首度公開; 還原傳奇跌宕的璀璨一生) 節(jié)選

奔波的童年 像我們這一代人都是跨朝代的人,都曾做過“皇上”的子民。我是1908年3月23日(光緒三十四年農(nóng)歷二月二十一日)出生在上海提籃橋怡和碼頭附近的一個什么坊,名字記不起來了,現(xiàn)在也無處查問。一個坊可以有十來二十棟相連的房子,每棟房子,闊氣的住上一家,也可以住上好多家。這種式樣的“坊”據(jù)說今日的上海也還存在。一個坊其實也是一個小小的世界,各自在人生的舞臺上扮演著不同的角色,十年人事尚且?guī)赘w,更不用說數(shù)十年,又經(jīng)歷了不同的朝代,可惜“房子”不會說話,也不曾留下記錄,否則也無需我在此追憶往事了。 1908年,也就是光緒三十四年,光緒皇帝和慈禧太后先后“駕崩”,再過幾年,清帝遜位,改號民國,結(jié)束了大清皇朝兩百余年的統(tǒng)治,也結(jié)束了中國綿延達數(shù)千年之久的封建制度。我從呱呱墜地到牙牙學語,短短幾年就經(jīng)歷了兩個朝代。每當談起我的生年,我母親必定說:“這丫頭就是老佛爺和皇上駕崩那年生的。”我也不知對我是褒是貶,總之,我也就此記住了我出生的年代和背景。 我祖籍是廣東省鶴山縣坡山水寨村,姑父是唐紹儀的弟弟,姑父母住在上海,也就把住在鶴山鄉(xiāng)下的父母親接到上海。靠著姑父的提攜,父親在京奉鐵路上當了總稽查,是個掛名的閑差。說是閑差,卻還是要到場應(yīng)卯,所以全家也跟著父親長年累月奔波在京奉線上。這種生活雖不固定,卻也極有樂趣,使我接觸到各地的風土人情,對我以后從事電影工作不無幫助。 人們常說老年人容易忘記眼前的事,卻會清晰地記起年輕時的往事。確實如此,如今我還清楚記得火車一靠站,挎著筐子的小販就叫開了:“兩毛一只,又香又嫩的燒雞!”雞蛋呢?一塊大洋就可以買一大簍,所以也難怪九斤老太①大嘆今不如昔了。 我父親胡少貢為人寬厚,性格開朗,愛開玩笑。我覺得自己性格里有很多酷似他的地方,也幸虧是這種開朗的性格幫助我度過了人生的坎坷。我是獨女,沒有兄弟姐妹,父親對我異常寵愛,我年幼時體弱多病,總不肯好好吃飯。為了引起我的食欲,父親買了各式各樣彩繪的瓷器,每幅彩繪都有一個故事;當然這些故事不外乎是些才子佳人、父慈子孝、兄友弟恭之類的,但經(jīng)過父親繪聲繪色的描述,我聽來格外入耳,不知不覺就會比往常多吃了飯,父親高興得不得了。買古董買瓷器成了他的愛好,而我也漸漸地喜歡上瓷器,從欣賞到收藏。 母親呂氏出生在封建的大家庭,在女子無才便是德的舊禮教家庭,沒有受過太多教育,僅粗通文字,但她很懂得處世為人。她慈祥但嚴格,從不因為我是獨女而對我有所驕縱。回顧自己的一生,在待人接物方面受了她很大的影響。她常教育我:“你要別人待你好,首先你要待人好。”她沒能說出長篇的大道理,但這句含有哲理、樸實無華的話使我一生受用。當我步入影壇,小有成就時,她又告誡我:“凡事不要爭先,要退后一步,勤勤懇懇地做好自己的本分工作。”所以,后來在拍電影時,我總是服從導(dǎo)演的指導(dǎo),主角也好,配角也罷,我總是盡我的能力去揣摩、領(lǐng)會,讓自己進入角色,發(fā)揮自己的才能,演好分配給我的角色。這種“盡責”的天性倒是從小養(yǎng)成的。我母親一直和我生活在一起,即使在抗日戰(zhàn)爭的逃亡、顛沛流離的歲月中也從未分離,戰(zhàn)后我和有聲、孩子去香港發(fā)展,她因年事已高,不愿再隨我奔波,就留在上海,后在上海病逝。我的父母都葬在上海郊區(qū)閔行的長安公墓,后來因這個地區(qū)開發(fā),需要遷葬,原來墳塋已亂,各家撿拾了些骸骨就算是先人的骸骨。反正是人葬我父,我葬人父,都是先人骸骨,同屬炎黃子孫,也不必計較了。 雖有父母的寵愛,但獨女的生活仍然是寂寞的,父親在鐵路上工作,長年累月奔波在鐵路線上,搬家是家常便飯,好在除了細軟是自己的,其余家具都由公家借用,經(jīng)常的搬遷使我缺少固定的童年伙伴,常常是剛和小伙伴玩熟,就又該依依不舍地告別了。為了適應(yīng)環(huán)境,為了能在新的環(huán)境中很快找到新的小朋友,幼年的我常常喜歡模仿當?shù)厝说目谝簦羯衤犓麄冋f話,也許是童年生活在我身上留下的痕跡,使我對語音很為敏感,這種敏感也就帶來我以后職業(yè)上的便利。 8歲那年,全家在天津住了將近一年,那時我堂妹胡珊、堂弟業(yè)培住在我家里,生活一下子熱鬧了好多,受我影響,胡珊后來也進了電影界,在三十年代也拍了不少片子。她后來也隨兒女移民來加拿大,住在首都渥太華,不時也能見上一面。 在天津時,我和胡珊就讀于天主教圣公學堂。天主教學校的校規(guī)較嚴,白襯衫、黑裙子,上課都得規(guī)規(guī)矩矩地坐著聽課,不得隨意言笑。只有到下課放學,走出校門,我和胡珊就像兩只飛出鳥籠的鳥兒,嬉笑奔跑,踢毽子,跳繩,盡情瘋玩,玩夠了,一個銅板買一個大肉包子或是買一大堆天津良鄉(xiāng)糖炒栗子,再花一個銅板就可以叫輛黃包車回家。少年不識愁滋味,那段日子真是一段黃金歲月。 這個時期家庭生活中一件大事就是父親納妾,這件事倒不是父親的意思。“不孝有三,無后為大”,我母親很受封建舊禮教的影響,因為自生我后,母親再也沒有生育,所以在母親堅持之下,父親納了妾。庶母高秀貞(我叫她小媽)是位旗人,貴族后代,過門以后,生下四子一女,妻妾之間,我和弟妹之間都相處得很好。小媽的母親,我也尊稱她為姥姥。我從影以后,母親就讓她跟著我,照料我的生活,我的一口京白,多數(shù)是從她那里學來的。也可能因此,坊間有傳言說我是旗人。 我9歲那年,父親辭去這份不大不小的京官,全家回到了廣東,但多數(shù)日子還是住在廣州市區(qū),進了培道學校,和我同學的有后來著名的聲樂家伍伯就。當年培道學校的學生,后來移居加拿大的人數(shù)也不少。溫哥華還有培道同學會的組織,我自然是*老的校友了。 我在廣州度過了整個少年時期,也幸好有這段歲月,才使我這個在上海出生的廣東人還能撿回一口較純正的粵語,不致在以后拍粵語片時出丑。 鶴山是我的故鄉(xiāng),逢年過節(jié)也隨父親回鄉(xiāng)祭祖,記得那時女性是不準進祠堂的,據(jù)說也不上宗譜。但以后我成名了,卻又破例有姓有名地列入宗譜。由此可見男女之不平等,婦女之被歧視,皆因舊思想總認為婦女是無能的,當婦女一旦在這個社會顯示出自身的力量時,連*森嚴的禮教也都刮目相看了。

胡蝶口述自傳 (“電影皇后”胡蝶唯一口述實錄;多張私人珍藏照片首度公開; 還原傳奇跌宕的璀璨一生) 作者簡介

胡蝶(1908 -1989),原名胡瑞華,籍貫廣東鶴山,出生于上海,中國20世紀優(yōu)秀的電影演員之一,中國第一位“電影皇后”。電影代表作有《秋扇怨》《火燒紅蓮寺》《姊妹花》《啼笑因緣》等。 劉慧琴,祖籍廣東臺山,生于上海,1956年畢業(yè)于北京大學西語系。先后供職于中國作家協(xié)會、中國社會科學院。1980年起移居加拿大。海外華人女作家。曾任加拿大華裔作家協(xié)會會長,現(xiàn)任加拿大華人文學學會顧問、執(zhí)行委員。與晚年的胡蝶為至交,為其整理、撰寫回憶錄。

- >

姑媽的寶刀

- >

隨園食單

- >

羅庸西南聯(lián)大授課錄

- >

【精裝繪本】畫給孩子的中國神話

- >

上帝之肋:男人的真實旅程

- >

人文閱讀與收藏·良友文學叢書:一天的工作

- >

中國歷史的瞬間

- >

大紅狗在馬戲團-大紅狗克里弗-助人