-

>

百年孤獨(2025版)

-

>

易中天“品讀中國”系列(珍藏版全四冊)

-

>

心歸何處

-

>

(精裝)羅馬三巨頭

-

>

野菊花

-

>

梁啟超家書

-

>

我的父親母親:民國大家筆下的父母

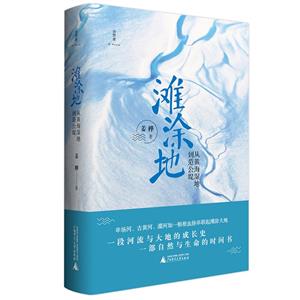

灘涂地:從黃海濕地到范公堤 版權信息

- ISBN:9787559843494

- 條形碼:9787559843494 ; 978-7-5598-4349-4

- 裝幀:一般膠版紙

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>

灘涂地:從黃海濕地到范公堤 本書特色

這是一部兼具內容深度和優美文筆的人文地理散文集。作家姜樺始終聚焦于他所生長和熱愛的黃海灘涂地,追溯灘涂大地的人文歷史,關于古黃河、范公堤、串場河……對這片土地上的生靈也充滿人文關懷,關于麋鹿、丹頂鶴……不僅是個人鄉情鄉愁的抒發,更是對于歷史、自然的虔誠、敬重和關懷,視野寬廣,胸懷開闊。

灘涂地:從黃海濕地到范公堤 內容簡介

黃海邊綿延著一片廣闊的灘涂地,作家姜樺生長于此,行走于此,落筆于此。本書以非虛構的方式,以虔誠與感恩、珍惜與敬重,上承天地,下接生靈,鏡像式地還原與呈現了這片大地上的自然生態、人文歷史和生命萬物,講述著這片土地上人與自然、人與萬物之間的關系,也記錄著世世代代的人們的悲欣。作者筆力豐沛、深沉、寬闊,或記述,或發思,或抒情,思緒貫通古今,*終完成了這部有關灘涂、河流、故鄉的備忘錄,自然、大地與生命的時間書。

灘涂地:從黃海濕地到范公堤 目錄

上輯 灘涂地

003 一粒鹽

017 灘涂地

034 野鹿蕩:大地星空

051 祖宗樹

065 子孫海

079 西溪的背影

093 長河自有回響

104 “大魚”過河

115 響水的水聲

127 鶴影記

下輯 大河邊

147 出沙淤村記

168 單港流水

184 亮月子,上高臺

196 在一條河的東南岸

232 跟著歌聲一路向北

246 站在云梯看向大海

262 少年憶

272 一條河的悲傷

283 西鄉記

298 后記

灘涂地:從黃海濕地到范公堤 節選

灘涂地 海邊的灘涂地永遠散發著一種水意蒙蒙的氣質。 地處蘇北響水縣城北側的灌河,是一條潮汐河流,也是當地一條重要的泄洪渠道,因為河床里時常波浪翻涌,蓄積著連天的潮聲,故又被稱作“潮河”。 灌河的下游連著入海口。漲潮時,翻滾的河水從一個叫作小蟒牛的地方一路涌來,一直升到岸邊的水泥碼頭,落潮時,河里的水像被誰全都取走了,只留下空空的河床,露出河底巨大的溝槽和粗糙的碎石塊。我就讀的老縣中正是在那條河的旁邊。記得高一下學期,教地理課的丁老師在講解“灘涂”一詞時,還特意將我們班的幾十個學生直接拉到了河邊進行現場教學。落潮的灘涂上有無數的小動物,小蟛蜞和跳跳魚(彈涂魚),都是喜歡穴居的小家伙。小蟛蜞腿腳細長,腳上帶風,聽到了動靜,不等你發現,遠遠就側著身體跑遠了,或者瞅準了機會,身體一歪鉆進了附近的洞穴,只在裸露的灘涂上留下一片沙沙之聲。跳跳魚身體光滑,兩邊的鰓向外突出,魚頭呈三角形,兩只眼睛鼓鼓的,像極了螃蟹的眼睛,不需要觸碰,你只看上一眼,那眼珠似乎就能彈出來。跳跳魚的皮似鱗非鱗,帶著褶皺,有些難看,平時,它們依靠胸鰭和尾柄,在水面或者泥灘上爬行跳躍,或者匍匐于泥涂上,靜靜地盯著不遠處,捕食那些發光的小魚或者昆蟲。遇到危險時,會飛快地跳走,或者立即鉆進泥灘。那一頭扎進泥土的動作,很容易讓你想起它們的另外兩個名字 :泥牛、灘涂虎。 黃海岸邊的灘涂,既是堿性十足的咸土地,又是遼闊海域的組成部分。大地滄桑變遷,長江黃河從上游走來,繞過崇山峻嶺,穿透高原厚土,以其巨大的能量,載著流水舟船,帶著兩岸風光,也從北方古老的大地帶來了良田沃土。 黃河長江搬運來的泥土,入海口的淺海泥灘,隨著大海與時間的運作,正逐漸與陸地合并,*終形成了東部沿海這一片南北綿延近千公里的灘涂濕地,成為那大海邊的息壤。從地理意義上說,從高原山地走向平原大海,長江黃河只不過是在接受著時光和日月的搬運,使一大片泥土發生了位移,但從地質構造學來考證,灘涂的形成無疑是流水巨大的力量對于裸露在大地表層的泥土的一次次劇烈的剝蝕,是一次空前的生命遷徙。流水經過高山、深壑、平原、坡地、荒林,一路發出巨大的轟響。面對熊羆虎豹,它吼叫;遇見駱駝馬匹,它剔盡腳掌上的泥土和瓦礫;遇見河馬和恐龍,它抽掉身上僅剩的骨頭。乾坤大挪移,流水帶走它腳下的泥土和身邊的風雨,一路向東,將良田延至大海,將沃土鋪向天邊。這翻卷的泥土,千百次的曲折流轉,千百次的回首顧盼,面向大海的兩條大河,它們完成的是一次艱辛之旅也是光榮之旅,是一次不懈的奔赴更是一次莊嚴的朝圣。面對一片突然出現的大海,那片奔跑的泥土突然放慢了腳步 ;面對一群人,它們自己找了一個彎道停下來 ;面對海邊那一朵朵繽紛燦爛的金黃色的野菊花,那片高大的泥土,它們,*終低下了頭—— 鹽城沿海灘涂的形成依賴于長期以來長江黃河泥沙的沖擊和堆積。但是另外一條河同樣不可忽視,那就是黃河故道。歷史上的黃河曾經無數次改道,但基本都是北向流淌,但南宋建炎二年(1128 年)的這一次,為守住城池,東京留守杜充在河南商丘一個叫作民權的地方,破開高高的大堤,將原本經山東入海的黃河,硬生生地拉向了東南,古黃河就此改道,奪淮南下,經豫東、魯南,甩頭沖向皖北,匯泗水與淮河,一路進入蘇北,再經徐州、宿遷、淮安進入鹽城,過阜寧北沙和響水的云梯關,*終在濱海大淤尖一帶,挾帶著泥沙,東流入海。清咸豐五年(1855 年),黃河再次潰圩改道,復從北路由山東墾利入海。留在蘇北平原上的這條黃河也就成了實際意義上的黃河故道,被稱作“廢黃河”。 長河千里,黃河的**片泥土、**粒流沙何時進入大海,順著海口的回流來到鹽城,這段歷史無人知曉,但從南宋改道至今的近 900 年里,黃河故道兩岸大量的泥沙和從長江沖積回流的泥沙一起,匯入了黃海,沉淀淤積,*終使蘇北的海岸線不斷東移。1936 年的一份資料記載,至民國初期,原地處“東海”(黃海)岸邊的鹽城,離海岸已經超過70 公里。這足以說明,多年來,蘇北的海岸線一直在迅速外移,陸地在不斷擴展延伸。從如今已位于鹽城市區中心的范公堤的位置可以估算,在前后 300 多年時間里,從*上游開始,長江黃河搬入黃海的泥沙,已經給蘇北平原淤填出 1300多平方公里的土地。僅僅是海岸線就達到 580 多公里。這樣的場面,何其盛大、壯闊! 明代詩人高榖作有《鹽城觀海》。詩云 : 瓢城東望水漫漫,暇日登臨眼界寬。 萬馬挾兵開地脈,六鰲擎日上云端。 濤聲吹雨滄溟濕,霧氣橫空白晝寒。 塵世不須傷往事,桑田變更幾回看? 作為一座海濱城市,我所生活的地方成陸年代并不久遠,雖然在 5000 多年以前,這里就曾經留下過先祖生活的蹤跡,西漢武帝元狩四年(公元前 119年),就因鹽而置“鹽瀆縣”,而在東晉安帝義熙七年(411 年)即更為現名。但僅僅是在 1000 多年以前,今天的城市中心,那高樓林立的土地腳下還是一片茫茫大海,修筑于 1024 年的古老的范公堤,就是當年在鹽城西溪擔任鹽官的范仲淹和他的繼任者帶領鹽民建造的捍海堰。 秋風吹送,暑氣消解。站在古老的范公堤上,手扶那些早已被風雨剝蝕的鑄鐵欄桿,借著傍晚的微風,將厚厚的史書一頁一頁向前翻閱,這道為阻擋海潮侵襲而修筑的范公堤,北起阜寧,向南經過建湖、亭湖、鹽城、大豐、東臺、海安、如東、南通等地,直抵啟東的呂四港,全長約 300 公里,幾乎縱貫整個江淮海地區的東部,而那條傍依著范公堤的運鹽河,因為從南向北,貫穿起富安、安豐、白駒,伍佑、新興、阜寧、廟灣等十多個鹽場,也就被叫作“串場河”。 如今,歷經千年,奔流不息的串場河早已成為 800 萬鹽城人心中的圖騰。地處水邊,舊時的鹽城更像一個臨水而筑的小碼頭。水邊的鹽城,其城池北窄南寬,就像一只倒扣的水瓢。河道悠長,流水溫潤,一只被對半切開的葫蘆浮游在串場河上,盛魚蝦稻米,盛日月星光,盛那從海水和汗水里取出來的白花花的鹽——鹽城的名字,如削鐵之水,剛柔相濟,兼具了流水和海鹽的雙重氣質。 范公堤將古老而新生的鹽城大地一分為二,鹽城市區以東地區人煙稀少,多的只是那些堿灘薄地,人走在那片土地上,鞋底都會帶出白花花的鹽。在鹽城,那些年過四十、有過鄉村生活經歷的人,有很多還習慣將范公堤以東地區叫作“東海”,將水網相接的堤西里下河地區叫作“西鄉”。 清晨,背著趕海的漁網和魚簍,提了一把為對付刺槐而磨得鋒快的砍刀,越過范公堤,隨便尋了一個緩坡,沿著一條小路一直向東走去,一定會有人和你打招呼 :“哦,下海哪?”或者是:“到海里去啊?”而轉過身來,肩扛一桿專門用來捕捉黃鼠狼的鐵頭纓槍,出了狹窄的瓢形城池,過了飄散著水腥味的魚市口的登瀛橋,蹚過小海灘,哪怕僅僅是去往城西十余里地的龍岡和河夾寺,你也可以說是“上西鄉”。 隔著一條范公堤,鹽城的“東海”和“西鄉”,地域不同,鄉音不同,種植的莊稼不同,習俗甚至娛樂的方式也不同。早年,“東海”里的人,喜歡唱只有旋律沒有歌詞的漁歌號子。冬天的下午,射陽黃沙港的居民正唱著海門山歌,東臺弶港一帶的漁民掄起的排斧,能在海邊掀起連天的巨浪。而在堤西,很可能正在上演一出被稱作“門嘆詞”的有些悲涼的淮劇。但如今,平原灘涂相連,古老蒼涼的淮調早已經越河過界,一路唱過海堤,唱進“東海”,唱到了海邊的灘涂。由鹽城出發,經過蘿卜花開的南洋岸(南洋)、牡丹綻放的黃家尖(黃尖),沿著南三區、中路港和新洋港閘口一路向東,越過丹頂鶴保護區那一片開闊的蒿叢蘆蕩,曾經拍打著腳面的大海,已經向東退去了足足六七十公里。 地處海邊灘涂,鹽城地勢平坦,無論從哪個方向看過去,都是一馬平川。在鹽城,一只鳥飛得再遠,一直都可以讓自己處在同一個水平面,翅膀下面就是一片大海,是那片灘涂。經過多年的改良,范公堤東的土地,當年的灘涂鹽場,如今早已成為良田沃野,更遠一些,在那些海陸相接的地方,大地叢生著大片的蘆葦,更大的則是一望無際的潮間帶灘涂。漲潮的時候,潮水漫過淺灘,退潮時,大片的鹽蒿和大米草會從潮水里直起腰來。波浪從那些頂著圓鼓鼓的草籽的鹽蒿草的頭頂上掠過去,水花落下,那些草頭會很自然地擺動。在漸漸升高的太陽底下,那些擺動的草頭,仿佛是為了甩掉頭頂那苦澀的海水。 不僅僅是海水震懾著我。我更驚奇于那高高的海堤和海堤上的樹木,那連接著海水的土地,那一條條復堆河。潮水退去,灘地裸露,野兔、刺猬和牙獐出沒。那海水澆灌的蘆葦茅草,那海堤上的刺槐、楝樹和烏漿果,齜牙咧嘴的野狗追逐著笨拙的豬獾,一只大鳥叼著一只活蹦亂跳的推浪魚,正嘎嘎叫喚著從灘涂的淺水灘中掠過…… …………

灘涂地:從黃海濕地到范公堤 作者簡介

姜樺,詩人,作家,中國作家協會會員。已出版詩集《老吉他》《大地在遠方》《灰椋鳥之歌》《紀念日》《黑夜教我守口如瓶》《調色師》、散文集《靠近》等。曾獲紫金山文學獎、豐子愷散文獎。現居江蘇鹽城。

- >

龍榆生:詞曲概論/大家小書

- >

名家帶你讀魯迅:朝花夕拾

- >

朝聞道

- >

莉莉和章魚

- >

企鵝口袋書系列·偉大的思想20:論自然選擇(英漢雙語)

- >

中國歷史的瞬間

- >

羅庸西南聯大授課錄

- >

經典常談