-

>

上海花園動植物指南

-

>

世界鳥類百科圖鑒:亞洲鳥類/歐洲鳥類/非洲鳥類/澳洲鳥類(全五冊)

-

>

科壇趣話:科學、科學家與科學家精神

-

>

愛因斯坦在路上:科學偶像的旅行日記

-

>

不可思議的科學史

-

>

動物生活史

-

>

影響世界的中國植物(全新修訂版)

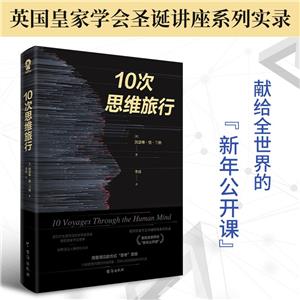

10次思維旅行 版權信息

- ISBN:9787516831182

- 條形碼:9787516831182 ; 978-7-5168-3118-2

- 裝幀:一般膠版紙

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>

10次思維旅行 本書特色

★英國皇家學會圣誕講座系列實錄,獻給全世界的“新年公開課” ★諾貝爾生理學或醫學獎獲得者阿奇博爾德??維維安??希爾,英國皇家學會理事蘇珊??格林菲爾德等學界DING尖人物領銜主講 ★以看得見的方式“思考”思維,全方位展現隱秘而復雜的思維世界 ★從生物電到賽博格,10場講座,帶領讀者橫跨百年時空,探尋對自我認知的科學發展歷程

10次思維旅行 內容簡介

"思維是什么?思維對我們來說意味著什么?對于思維問題的探索貫穿了人類的歷史,成為“人之所以為人”這一概念的關鍵環節。而在這一探索過程中,大腦的作用舉足輕重。人類大腦是宇宙中極為復雜的存在,它決定了我們是誰。但它如何運作以及為何運作,卻一直是個謎。 本書是英國皇家學會圣誕講座合集,以人類思維和大腦運行方式為主題,對我們重要的器官的運作進行了深入研究。通過10場跨越百年的令人神往的講座,借用一個個恰到好處、妙趣橫生的實驗,心理學、神經學和生物學領域的專家為我們展現出前沿的科技成果,揭示出一個隱秘而復雜的思維世界。"

10次思維旅行 目錄

序言

簡介

**章 生物電:大腦的語言

第二章 人體如何感知色彩?

第三章 工作和娛樂中的思維

第四章 騙人的視覺

第五章 藏不住的“謊”與“愛”

第六章 你以為你以為的就是你以為的?

第七章 漫游腦海深處

第八章 人工智能會超越人類智慧嗎?

第九章 我們的自我存在由何決定?

第十章 交流:解碼人類思維

后記

作者手記

圖片致謝

10次思維旅行 節選

第八章 人工智能會超越人類智慧嗎? 凱文??沃維克 (Kevin Warwick) 2000 新世紀伊始,沃維克要求我們思考一下,在不遠的將來,機器人的智力是否足以與人類的智力相媲美。期間他向我們介紹了一個真正的機器人動物園,以幽默的方式展示了人類的認知,比如感知和情感,是如何配置到機器上的。我們發現了技術是如何增強人類大腦的,而且觀眾獲得了預見未來的機會,因為沃維克非常準確地預測到了許多今天困擾我們的人工智能的重要問題。 紫色的探照燈照亮了整個大廳,桌子上擺放著各種機器,其中包括一對大型機器人手臂,十分引人注目。“機器人引發了一些非常有爭議的問題”,沃維克說。這是他首次面向年輕觀眾的講座。“我們希望它們做什么?我們想要它們做出什么樣的決定?它們將對社會產生什么影響?” 要回答這些問題,我們需要知道機器人具備什么技能。沃維克首先考慮的是人形安卓機器人,一種外觀和行為都有點像人類的機器人,需要擁有和我們一樣的智能感官來移動和交流。沃維克興致勃勃地介紹這樣一款機器人。他說:“這個機器人跨越七千英里距離,從日本千里迢迢地趕來,就是為了今天來到這里和我們見面。”他透露說這款日本*先進的機器人,專門為今天的這場講座而來。這個滿臉愁容的機器人具有一些人類的特征,有大眼睛,有鼻子、眉毛、嘴巴和一雙巨大的金屬耳朵。和人類一樣,它主要通過視覺來感知外界。我們可以看到它是如何把攝像頭作為眼睛,跟隨光線而動的(攝像頭的工作原理類似于眼睛視網膜)。這些大耳朵里還裝有用來聽聲音的麥克風,當身后有人大叫時,它會受到驚嚇。 但機器人也可以被賦予超越人類的感官認知。接下來我們將見到來自沃維克所在的雷丁大學里的機器人—“七個小矮人”。這些忙碌的小機器在演講大廳的地板上竄來竄去,沃維克不得不躲到演講臺上“避難”,隨后他解釋了這些機器人如何使用超聲波來尋找方向。超聲波信號撞到某個物體時,會反彈回來,提醒機器人前方有障礙物。 正如在前面幾個講座中提到的那樣,人類的大腦已經進化到能夠很好地適應我們*依賴的視覺。但是,嘗試開發具有超聲波等超能力的機器人,也能增強我們自己的感知能力,尤其是在我們的感知出問題的時候。 沃維克問:“如果將人類的感官換成這種機器人的感官,結果會怎樣呢?”一位熱心的志愿者喬,在一副超聲波耳機的幫助下,獲得了尋找答案的機會。這副耳機所發出的信號與“小矮人”機器人相同。沃維克召集了幾位觀眾來扮演一個林木繁茂的“虛擬森林”,蒙著眼睛的喬必須在這群人中找到自己的路,而且不撞到任何一個人。每當喬快撞到人的時候,耳機里就會播放類似電子琴的聲音。在這些聲音的引導下,他設法穿過了密密麻麻的人群,而且沒有碰到任何人。因此,沃維克指出,這種超越人類的感知能力不僅適用于機器人,而且具有上述功能的耳機可能也適用于盲人。 沃維克認為,如果人類要與機器人成功互動,還需要考慮人性的另一個重要方面—情感。為了證明這一點,他利用周末時間讓兩名年輕的觀眾做了一個實驗。此時魯斯和羅文姐弟倆登上講臺,旁邊還有一只可愛的機器狗—愛博(Aibo)。“實驗內容就是先詢問姐弟倆是否愿意把自己的狗丟在一邊,同愛博度過一個周末。下面就是這個周末發生的事情。” 我們看到了在魯斯和羅文家里拍攝的視頻,記錄了實驗過程。姐弟倆送別自己的狗,接著開始了解愛博,并與它一起玩耍,一同訓練。演播大廳里,沃維克問他們兩人是否愿意永遠留下愛博,舍棄自己有血有肉的愛犬。出人意料的是,兩人都同意了。沃維克打趣說:“那這樣的話,待會兒我把你倆的愛犬牽走,你們留下愛博,怎么樣?” 愛博之所以讓人無法拒絕,是因為它能像活生生的狗一樣與我們進行情感交流。如果我們參考蘇菲??斯科特(Sophie Scott)在2017年講座提出的觀點—情感是通用的溝通方式,且在長期進化中形成(見第221頁),就不覺得稀奇了。若是難以理解情感,就更加無法理解他人。 而且正如沃爾夫在第五章(見第101頁)向我們展示的那樣,大腦回應我們的情緒狀態的信號會引起身體的各種生理變化,比如心跳加速、手心出汗,這些都會泄露我們的想法和感受。 因此,如果機器人想要與人類進行智能互動,就得先了解我們的情感。考慮到這一點,我們展示了一段美國高端機器人Kismet(意為“好運”)的視頻,它能對人類聲音中的語氣和情感做出反應。受到表揚時,它還會微笑,觀眾都被逗笑了。沃維克解釋說:“但是它并不是特別聰明,很多時候會產生一些小誤解。”(其實,情感識別在機器人中仍然是一個棘手的問題,隨后我們將在蘇菲??斯科特的講座中發現這一點。) 在倒數第二場演講中,沃維克將主題轉向了一個他很關心的問題:如果我們能夠將人類和機器結合在一起,那么會怎樣呢?“我們能否展望一下未來,那時我們不再是純粹的人類,而是半生物半機器的結合體?”他問道,“未來我們會擁有一個只有賽博格(cyborgs)的世界嗎?”沃維克解釋說,賽博格指一半是人,一半是機器的存在,即生化人。人的能力將被極大強化。 盡管聽起來很前衛,但事實上,它已經在發生了。例如,人類可以通過大腦向肌肉發出電信號以控制義肢,支配其移動方向。為了證明這一點,沃維克請來了部門的同事,他的義肢配置了可以顯示肌肉發出的電信號的肌電圖,準確執行了操作者想要發出的手部動作。 但沃維克堅信賽博格會更激進。“在我看來,賽博格是與技術永遠連接在一起的人;或許人類和技術能夠融為一體。”他認為,如果我們能將大腦與技術直接相連,我們*終可能有能力用自己的思想控制它;相應的,技術也將擁有控制我們的能力。“人類的大腦非常復雜,但是在把大腦與外部世界直接連接方面,我們已經取得了一定的進步。” 下一位嘉賓本杰明??格洛弗(Benjamin Glover)是一個佩戴了人工耳蝸助聽器的小男孩。安裝在耳內的人工耳蝸能夠將聲波轉換為電信號,然后傳送到大腦。這一過程本來是在成千上萬個毛細胞的幫助下完成的,它們會根據聲波在耳朵里產生的振動做出反應。細胞移動時,它們將振動轉化為電信號,經聽覺神經傳送到大腦。如果這些毛細胞像本杰明的一樣受損,就會對聽力產生很大影響。因此,在頭骨上安裝一個耳蝸,人為地模仿毛細胞的作用,就能直接將聲波轉化為大腦可以處理的信息。 我們聽說,觀眾對下一個賽博格已頗為熟悉。沃維克透露說:“幾年前,我在手臂上做了一個類似的植入手術。”然后,他向我們展示了貼在他手臂上的一個小型電腦芯片。有了這個植入芯片,他不用觸摸就能打開所在大學的門,自動開燈,并在靠近電腦時直接打開電腦,就好像鑰匙和電腦密碼都植入了他的身體。 凱文??沃維克(1954-) 沃維克,出生于英國考文垂(Coventry)。16歲離開學校,進入英國電信公司當學徒,后在阿斯頓大學攻讀學位,隨后在帝國理工學院攻讀博士學位。舉辦講座時,他還是雷丁大學神經機械學教授,現在是考文垂大學的科研副校長。他不僅在機器人和人工智能研究上頗有建樹,其“賽博格項目”也備受關注。他還在自己身上進行了一系列實驗,在講座中也提到了。這為他贏得了“世界上**位賽博格”和“賽博格首領”的稱號。 沃維克描述了這項實驗的下一個階段(他稱之為“賽博格項目”)。我們了解到,他希望將電極植入到手臂上的神經,攔截來自大腦的與感官或運動有關的電信號。電極會把信息發送到電腦,所以這能有效地解碼和存儲人類大腦的一些內容。他說,如果把這些信號傳遞回神經系統,可能會觸發疼痛感或引發某些動作,甚至有可能以這種方式把兩個人連接起來。*后,沃維克希望他的妻子也能植入一個類似的芯片,這樣他們就可以共享彼此的感覺。沃維克想知道,體驗別人的疼痛是什么感覺。“你知道那是什么感覺嗎?你能感到同樣的疼痛嗎?我們還不知道答案,但這正是科學的意義所在。”(沃維克后來成功地進行了上述兩個實驗步驟。當他和妻子的芯片相連時,每當妻子緊握雙手,就會有一個脈沖信號傳達至他的大腦。他將其描述為一種新型親密交流形式。現在他稱之為“一種電報”。) 當然,這種技術也會有令人難以置信的應用:通過從一個人的神經系統向另一個人的神經系統發送信號,就可以實現純粹的思維交流。 在*后一次講座中,沃維克將話題從賽博格轉回到機器人,并考慮它們是否能真正成為智能機器人。他問道:“我們能賦予它們獨立的思想嗎?”隨后他讀了亞瑟??查爾斯??克拉克(Arthur C. Clarke)的小說《2001:太空漫游》(2001: A Space Odyssey)中的一段節選。在這部小說中,一臺名為哈爾(Hall)的電腦擺脫了人類控制,*終控制了人類的宇宙飛船。做講座時,2001年已經近在咫尺,所以沃維克問大家,這個愿景與現實之間有多遠呢? *著名的機器人智力測試或許是計算機科學家艾倫??圖靈(Alan Turing)在1950年設計出來的。沃維克解釋說,如果一臺電腦能通過回答問題成功騙過我們,讓我們誤以為它實際上是人類,那么它就能通過圖靈測試,也就是說使人類無法分辨出回答是來自人類還是機器。但截止到舉辦講座時,還沒有電腦通過圖靈測試。 沃維克在講座大廳里再現了圖靈測試。房間外安裝了兩臺電腦,沃維克解釋說,其中一臺由一名志愿者控制,另一臺由電腦程序控制。觀眾席上的孩子們會向電腦發送一系列問題,現場和電視機前的觀眾則要根據答案來判斷哪些是志愿者回答的,哪些是電腦回答的。*后一場講座將會在電視上進行直播,屏幕上會提供一個電話號碼和電子郵件地址,歡迎廣大電視機前的觀眾前來提問。 觀眾發來用以圖靈測試的問題 你會撒謊嗎? 天線寶寶是什么? 你為什么不開心? 你在學校*喜歡的科目是什么? 如果可以選擇的話,你想要藍眼睛還是綠眼睛? 你對什么感興趣? 你頭疼過嗎? 你媽媽叫什么名字? 與此同時,在進一步探索機器智能的問題時,我們遇到了13歲的英國青少年國際象棋冠軍高文??瓊斯(Gawain Jones),他正在與一個叫弗里茨(Fritz)的電腦程序進行國際象棋的比賽。沃維克說:“數學家估計,國際象棋棋盤上可能的走位比宇宙中的原子還要多,所以這是一個相當復雜的游戲。” 三年前,當時的世界象棋冠軍加里??卡斯帕羅夫(Garry Kasparov)敗給了一臺名為深藍(Deep Blue)的象棋電腦。大屏幕上播放了卡斯帕羅夫敗給機器后接受采訪的視頻,可以看出他顯然心有余悸。“當我遇見無法理解的事物時會害怕,而今天的操作真的讓我無法理解,我根本不知道背后發生了什么”。 但是沃維克這次為聽眾揭開了背后的謎底,解釋了電腦達到這種智能狀態所使用的技巧。與人腦相比,電腦*大的優勢是速度,因為它們能以比人腦快得多的速度走完數千種可能的走法。但這種智能也十分有限。他說:“如果電腦能具備一些基本常識,一定會表現得更好。” 從出生的那一天起,人類就開始學習,大腦也隨著經驗的積累而發育(詳見科林??布萊克莫爾的講座,第115頁)。正如瑞士心理學家讓??皮亞杰(Jean Piaget)所說,智力是你迷茫無措時所使用的工具,但這要依賴以往的經驗和面臨的新情況。沃維克解釋說,如果電腦要想達到這種水平,我們需要為其設置不同的情境并編程,讓電腦可以依次處理每種情境,但這樣十分費力。假設我們將它們看作人類,“從嬰兒期就開始賦予其學習的能力”,會發生什么呢? 機器人研究的熱點話題之一是機器學習,為了進一步深入研究,沃維克請來了一個叫尼布勒(Nibbler)的小機器人,它正在演講大廳里跑來跑去。沃維克說:“給這個小機器人設置的‘人生目標’是向前移動,且不撞到物體。”收到指令后,尼布勒卻不斷碰到桌子,讓觀眾覺得非常好笑。沃維克解釋說,這是一件好事,因為尼布勒正在使用人工神經網絡從經驗中學習,這種人工大腦允許它通過反復試驗和試錯來學習。所以,這個機器人的學習方式有點像嬰兒,在編程和經驗中一點點進步。 沃維克說話時,尼布勒在繼續探索,慢慢地它不再撞到物體。它僅用49個神經元就做到了這一點,“所以它大腦的處理能力和鼻涕蟲一樣”。沃維克說,這與人腦的1000億個神經元有天壤之別,但更大的神經網絡已經投入使用,比如在需要快速處理大量數據的證券交易所。“目前,許多證券交易所都在使用人工神經網絡而非人力,純粹是因為機器更好用,人工大腦比人腦處理速度更快。”(這類機器學習的演示遠遠領先于時代,從那以后人工智能成為一個熱門話題。) 在講座接近尾聲時,沃維克思考了機器人是否有可能超越人類的智慧。從講座開始時的圖靈測試結果來看,這似乎不太可能:觀眾們眼睛雪亮,大部分都準確地猜到了哪些是機器的回答,哪些是年輕志愿者的回答。 為了找出原因,我們聽取了科學家大衛??哈米爾(David Hamill)的意見,他發明了參與測試的電腦。他說:“這實際上只是一個裝滿把戲的盒子,沒有一丁點兒智能。”為了演示,哈米爾讓沃維克給電腦出一個問題。沃維克問:“你喜歡足球嗎?”電腦回答: “我前幾天在電視上看了《泰坦尼克號》(Titanic)。”聽到這兒,觀眾不由得笑出聲來。“我能看到曼聯球隊和泰坦尼克號之間的關系呢。”沃維克打趣道。 問題在于,這臺機器的編程只能識別特定詞語,然后據此構造答案。“它不知道這個世界是什么樣子”。圖靈曾預測,在2000年時會有電腦通過這一測試,結果可能讓他失望了(至今是否有計算機已經通過圖靈測試還存有爭議,但包括沃維克在內的很多人都接受,在2014年時有一臺計算機通過了測試這一說法[2014年6月8日,俄羅斯人弗拉基米爾??維西羅夫(Vladimir Veselov)創立的人工智能軟件尤金??古斯特曼(Eugene Goostman)成功讓人類相信它是一個13歲的男孩,被認為通過了圖靈測試。])。 無論機器學習取得了多大進展,如果機器人不能像人類那樣將知識傳給后代,其用途就會十分有限。人類不僅能從自己的經驗中學習,還能將這些經驗教訓傳授給他人,這是人類至關重要的一個方面,促使我們建立復雜的技術社會。任何有孩子的人都知道,孩子主要是通過觀察他人的行為來學習的。沃維克說:“這就是生命的進步。” 沃維克把尼布勒和一個叫佐德伯格(Zoidberg)的小機器人一同請上臺來。尼布勒再次探索環境時,它的同伴卻一動不動。沃維克解釋說:“那是因為它不知道該怎么做。”但是,當尼布勒覺得自己已經學到夠用的知識時,它就會教佐德伯格怎樣使用無線電信號。觀眾看到這一過程簡直驚呆了:尼布勒向佐德伯格發送信號,接著,在完全沒有人為編程的情況下,佐德伯格開始自如地移動了。沃維克說:“這個機器人的行為就像它從另一個機器人老師那里學會的一樣。” 機器人的這種自我學習甚至自我進化的能力,給那些使用這些系統的人帶來了很大的麻煩。沃維克非常超前地敲響了警鐘,他讓觀眾思考一個問題,該問題已經成為我們這個時代*緊迫的科技問題之一:如果機器能自行運算,一旦進行下去,我們就很難了解其中涉及的算法。如果像沃維克講座一開始所預見的那樣,機器為我們做決定,帶來一定的社會影響,那事情就更難辦了。這就是所謂的機器學習的“黑匣子問題”(black-box problem)。沃維克說:“現實地說,作為智人,我們無法真正了解計算機網絡的大腦中發生了什么;如果我們試圖控制它們,是非常困難的。”

10次思維旅行 作者簡介

作者簡介 [英]凱瑟琳??德??蘭格 科學記者、編輯和多媒體制作人,專注于遺傳學、神經科學、心理學和生理學。為多家自然科學雜志編輯,作品曾在《自然》《衛報》《華盛頓郵報》《新科學家》等報刊媒體上發表。曾參與許多電視、廣播節目和紀錄片的制作,包括著名的英國皇家學會圣誕講座,以及BBC紀錄片《親愛的霍金教授》等。 譯者簡介 李彥 廈門大學英漢對比與口筆譯碩士,上海外國語大學翻譯學博士;副教授,碩士生導師。通過人事部翻譯專業資格一級筆譯,曾獲韓素音國際翻譯大賽二等獎和優秀獎。已在國外出版《新供給側經濟學》(New Supply Side Economics),已在國內出版《風格的要素》《腦力修煉手冊》《城市與文化經濟學》等多部譯著。

- >

詩經-先民的歌唱

- >

自卑與超越

- >

上帝之肋:男人的真實旅程

- >

小考拉的故事-套裝共3冊

- >

中國歷史的瞬間

- >

有舍有得是人生

- >

二體千字文

- >

姑媽的寶刀