預估到手價是按參與促銷活動、以最優惠的購買方案計算出的價格(不含優惠券部分),僅供參考,未必等同于實際到手價。

-

>

兩種文化之爭 戰后英國的科學、文學與文化政治

-

>

東方守藝人:在時間之外(簽名本)

-

>

易經

-

>

辛亥革命史叢刊:第12輯

-

>

(精)唐風拂檻:織物與時尚的審美游戲(花口本)

-

>

日本禪

-

>

日本墨繪

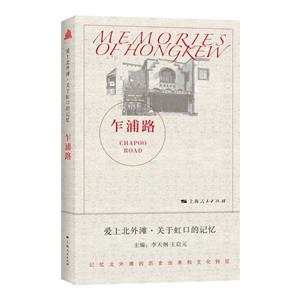

乍浦路 版權信息

- ISBN:9787208170971

- 條形碼:9787208170971 ; 978-7-208-17097-1

- 裝幀:暫無

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>>

乍浦路 本書特色

適讀人群 :大眾《乍浦路》收入了《北外灘的歷史由來和文化特征》《上海公濟醫院的名人與事》《上海美專》《丁玲在虹口》等20篇文章,由乍浦路橋、公濟醫院、西童公學、上海電光公司、乍浦路美食街等著名地標組成,既重視傳統歷史,又兼顧現代時尚。通過進一步挖掘建筑背后的歷史,講好北外灘故事,展現北外灘的城市底蘊。

乍浦路 內容簡介

“愛上北外灘·關于虹口的記憶”系列叢書由復旦大學教授、系主任李天綱任主編,由《虹口港》《乍浦路》《虹口源》三本圖書組成。《乍浦路》收入了“北外灘的歷史由來和文化特征”“上海公濟醫院的名人與事”“上海美專”“丁玲在虹口”等22篇文章,由乍浦路橋、公濟醫院、西童公學、上海電光公司、乍浦路美食街等有名地標組成,既重視傳統歷史,又兼顧現代時尚。通過進一步挖掘建筑背后的歷史,講好北外灘故事,展現北外灘的城市底蘊。

乍浦路 目錄

序 北外灘的歷史由來和文化特征

李天綱 1

栽澤如春 大公濟世—— 上海公濟醫院的名人與事

高 晞 1

上海美專

張曦文 18

聯合西服號里的赤膽忠魂—— 乍浦路123號憶往

何成鋼 26

六三亭與六三園

陳祖恩 33

丁玲在虹口

張一帆 39

廣東人在虹口

陳祖恩 50

上海景靈堂(景林堂)建堂事跡

姚民權 62

顧維鈞的家世與早年留學經歷

金光耀 71

董顯光的戰場

王啟元 84

高文彬與東吳大學法學院

陸其國 97

猛將弄

朱明川 110

屹立虹口百年的善導女校

陳嘉仁 121

魯迅身影—— 乍浦路海寧路一帶電影院

李 浩 140

首家電影院

李建華 151

晚清首份漢文佛教報紙

邵佳德 157

武士馴象:從絲路探險到上海建筑

邵學成 168

曾經《良友》遍天下

高芳芳 177

李叔同太安里舊居考

王維軍 196

舌尖上的鄉愁—— 乍浦路美食街記略

黎 犁 202

乍浦路 節選

上海美專 張曦文 20 世紀初的中國,隨著新文化運動不斷發展,新一代青年接受了新式教育所帶來的知識和觀念,中國近現 代藝術自此啟蒙。上海因其“遠東**大城市”的特殊 地位,很自然地成為西方藝術在中國傳播的中心。當時虹口之軸與盧灣之弧遙相呼應,共同孕育了海派文化中的美術教育。私立上海美專作為劉海粟創辦的上海**所美術學校,在海派藝術的形成以及近現代高等美術教育史中的地位無可比擬,被譽為“新興藝術的策源地”。 當代畫家陳丹青在《退步集》中評價:“當年上海美專師 生兩代的資質,其實蘊蓄牽連著民國滬上的教育水準及 人文余脈。” 美術教育不僅需要創辦者的努力推動,亦仰賴政府的支持。民國政府層面主要以著名教育家蔡元培的貢 獻*為突出。他在上海美專的教學實踐中踐行著自己的美育思想,強調了“美育”為國民教育的五項宗旨之一,并提出了更加全面的規劃藍圖,將美育列入教育方針。即便如此,當時的社會觀念還是“對藝術十二分看不起”b。面對著種種不利因素,上海美專的前身——上海圖畫美術院誕生了,創辦者抱著“知其不可為而為之的態度,振作著堅強不屈的精神去做”a,但其創立之初的境遇,比預期中顯得更為艱難。 1912年冬天,年僅 17 歲的劉海粟帶領烏始光、汪亞塵、丁悚等年輕人將校址選定在上海美租界乍浦路 8號洋房。現如今早已無跡可尋,但是我們能從*早創辦上海美專的合伙人之一——汪亞塵《四十自述》的描述中去追溯那日的光景:“我會見劉季芳那一天中午,始光請客,邀季芳和我三個人便到乍浦路日本人開的西洋料理店——寶亭——午餐。正在進餐,從窗門中望出去看見對過墻上有一張召租字條,那幢半中半西式的屋子又緊閉著,知道是出租,餐后打聽房價不貴,就由始光去賃定那間屋子,試辦學校的起點,也就在那個場所。”乍浦路當時屬于美租界,相比起蘇州河對岸英法租界的車水馬龍,這里人跡稀疏。學校創立之初,教學條件也相當簡陋,“半身石膏模型一具都無,惟賴北京路舊書攤中插圖為范”,19 歲的徐悲鴻入學后不久就逃離該院 。學校基礎尚未穩固,生源也少得可憐,首屆招生正科和選科各一班共十人 e。劉海粟在多年后回憶那段時光,草創時的冷清仍歷歷在目:“當此創立時代,每年來學者至多十五六人,少只三四人,可謂冷清之極。” 為了求得生存和發展,半年后,學校遷至美租界愛而近路 6 號洋房。而這只是上海美專多次搬遷過程的開始,僅僅過了 3 個月,便遷移至北四川路橫浜橋南全福里 7 號,1914 年 7 月又遷至海寧路 10 號三層樓洋房內。雖然當時留日歸國畫家多在虹口聚集,但英法租界內的“南區”明顯更適合學校發展,因此校址移動的整體趨勢步步向南。又過了半年,學校“由海寧路遷至上海西門外白云觀左近”的江蘇省教育會旁,校名也改為“上海圖畫美術學院”。跨過蘇州河,進入英法租界之后,報名人氣明顯升溫,原有校舍“勢不能容”,遂又遷入了斜對過的南洋女子師范原址。6 年時間,8 次改換校址,*后上海圖畫美術學院終于 1917 年在白云觀左近的新校址穩定下來,并于次年改名為“上海圖畫美術學校”。為使私立學校能夠站穩腳跟,當時還了聘請蔡元培、梁啟超、王一亭、黃炎培、沈恩孚等教育精英以及社會名流擔任校董。此后學校開枝散葉,自 1919 年開始招收女生之后,還創辦了上海女子美術學校。

乍浦路 作者簡介

李天綱,1957年生于上海,現任復旦大學哲學學院宗教學系教授、系主任,利徐學社主任,中華文明國際研究中心副主任。博士生導師,中國宗教學會理事,上海宗教學會副會長。畢業于復旦大學歷史系,師從朱維錚教授,研究中國思想文化史、中西文化交流史和中國基督教史,獲博士學位。著有專著:《跨文化詮釋:經學與神學的相遇》、《增訂徐光啟年譜》、《中國禮儀之爭:歷史、文獻和意義》、《文化上海》、《人文上海》、《大清帝國城市印象》等。 王啟元,浙江鄞縣人,寄籍虹口,復旦大學古籍所博士、復旦中華文明國際研究中心博士后。現為復旦大學中華古籍保護研究院副研究員,虹口區檔案館副館長(掛職)。主要研究領域:明清文學史、宗教史、上海地方史等。曾出版《保釐云間:上海歷史上的神祇、信仰與空間》(合著)一書。

- >

史學評論

- >

羅庸西南聯大授課錄

- >

自卑與超越

- >

人文閱讀與收藏·良友文學叢書:一天的工作

- >

有舍有得是人生

- >

小考拉的故事-套裝共3冊

- >

二體千字文

- >

伯納黛特,你要去哪(2021新版)