-

>

清通鑒(全四冊)(精裝)

-

>

明通鑒(全三冊)(精裝)

-

>

跨太平洋的華人改良與革命 1898-1918

-

>

天有二日(簽名鈐印特裝本)

-

>

歐洲至暗時刻(1878-1923):一戰為何爆發及戰后如何重建

-

>

(精裝)奧托·馮· 俾斯麥與德意志帝國建立

-

>

華文全球史:中國文脈

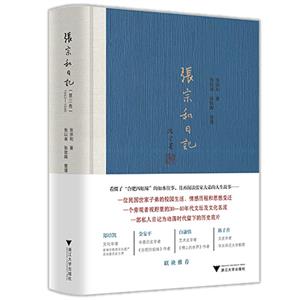

張宗和日記:1942-1946:第三卷 版權信息

- ISBN:9787308207829

- 條形碼:9787308207829 ; 978-7-308-20782-9

- 裝幀:一般膠版紙

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>

張宗和日記:1942-1946:第三卷 本書特色

蘇州九如巷在民國期間不但出了名滿天下的“合肥四姐妹”,還有她們下面六位精彩的弟弟,每個人都展現了大時代青年文質彬彬的風范。這本民國期間的日記,是“大弟”張宗和的私密記錄,巨細靡遺地記載了一個時代的風采。翻開書頁,不僅看到合肥四姐妹的窈窕身影,還見到周有光、沈從文、韋布、顧傳玠、俞平伯、陳寅恪、錢穆、蕭乾、趙景深、林徽因、梁思成、梅貽琦、錢偉長,以及抗戰前后那些謙謙君子的群像。——鄭培凱 張宗和先生近半個世紀的日記,既是了解當時的社會、教育、文化、藝術的珍貴文獻,也可讓人從中窺見合肥張家姊弟一代風華背后的日常點滴。——白謙慎 張宗和先生出身世家,又畢業于清華歷史系,因此他這部幸存的日記,不但對后人研究沈從文、周有光等諸多大家,對研究合肥張家頗具參考價值,而且可讓人從中窺見那一代人文知識分子的成長歷史和心路歷程。——陳子善

張宗和日記:1942-1946:第三卷 內容簡介

從翠湖仙眷,到風竹逝世,再到情定文思, 一位亂世青年的情感磨難和心靈歸宿。 從戰時昆明的交游唱和,到安徽古碑沖的短暫任教, 再到蘇州樂益女中的艱難復校, 一位民國知識分子“西遷東還”式命運的獨特樣本。

張宗和日記:1942-1946:第三卷 目錄

出版說明

記張宗和先生(代序)……………… 戴明賢

日記正文

1942年

1943年

1944年

1945年

1946年

張宗和年譜簡編

張宗和曲事本末

整理后記 ……………………………… 張以??

附錄:合肥張家世系表

【正文試讀部分】

張宗和日記:1942-1946:第三卷 節選

記張宗和先生(代序) 戴明賢 宗和先生是貴陽師范學院(今貴州師范大學)歷史系教授,終身站講臺,其在校園以外的知名度不及他的四個姐姐(“合肥四姐妹”——元和、允和、兆和、充和),其實他在許多方面同樣優秀,毫不遜色。 我不是宗和先生的學生,我妻龔興群與宗和先生的大女兒以靖是從小的鄰居玩伴,是自小學到初中的同窗好友。兩家父親是老貴大的同事,是通家之好,以靖又是我低班的學友。我就是以這個身份與宗和先生結識的,跟著妻子叫宗和夫婦“張伯伯”“張伯母”,與宗和先生建立了一種介乎長輩與忘年友之間的關系。進出宗和先生家的年輕人不少,有三個女兒的同學朋友、校園里的后輩等等,年輕人來訪時,宗和先生就坐在他們中間,笑瞇瞇地聽他們胡說八道,偶爾用年輕人青澀的詞匯與他們對話。有時他心情不佳或精神不濟,就會提議:“張以,請你們到里面房去說好不好?”寬厚、和藹、幽默,似乎是合肥張家的家族基因。 我是1962年春夏之際**次拜訪宗和先生的,但早幾年就已經知道沈從文是他姐夫,他家里有包括沈從文、徐遲、卞之琳在內的許多大作家的老照片。我*初就是抱著看大作家的照片的想法而去造訪的。我在學校圖書室已經讀過沈從文早先出版的多種小說集,讀過徐遲從香港回到重慶看話劇《屈原》后徹夜難眠而寫給郭沫若的長信,也讀過卞之琳的詩(似懂非懂),對這些大作家滿懷崇拜之忱。但因怯場,雖然妻子一再說張伯伯“好玩得很”,我還是一再猶豫,未敢造訪。 那時張家住學校安排給教授住的小平房,每棟房住四家,中間隔斷,各自出入。與張家緊鄰的是項英杰教授,他的夫人孫毓秀是我的歷史老師。于是,有一次我趁拜訪孫老師的時機正好同時拜訪了張宗和先生。 初訪的細節記不清了。閑談中,宗和先生說起當時風靡全國的長篇小說《紅巖》。他對《紅巖》評價不是很高,覺得它沒有寫出社會生活的復雜性。但是這部小說倒是引起了他要寫一部反映抗日戰爭生活的長篇小說的念頭,而且已經動筆。他每天凌晨三點左右起床,寫到上班,已寫出兩萬余字來了。那時我正是“文學青年”,天天聽的是“文以載道”的導向,對《紅巖》這樣的鴻篇巨制當然佩服之至,但也不滿足,覺得它的語言缺乏風格,沒有筆調。我讀《青春之歌》,也是這個感覺。我喜歡《紅旗譜》,內容厚重,語言也不錯,不是學生腔或文藝腔。文學是“語言的藝術”,“怎么說”和“說什么”同樣甚至更加重要。我喜歡語言風格有個性、有筆調的作家,小說沒有筆調,好比只供白飯沒有菜,更沒有酒。那么,張宗和先生寫出來的抗戰小說,會是一種什么味道?我當然很感興趣。 但不久他就因為嚴重的神經衰弱而不得不擱筆了,并且需要到息烽溫泉去療養。這部未完成的遺稿,后來以給我讀過,三萬來字,自傳性很強,人物眾多,寫得很細致生動。我在張家姐妹續編的家庭刊物《水》中,讀過宗和先生中學時代的日記,他把日常生活敘述得非常親切生動,有著寫長篇小說的好筆調。寫自傳性小說會引起無窮無盡的回憶,思緒會像洪水決堤一樣不聽控制,他肯定睡不好覺。加之凌晨起來爬格子,年富力強者也難堅持,何況宗和先生早已因歷次政治運動的刺激而留下神經衰弱的癥候。已寫成的部分,敘述主人公在抗日戰爭初期輾轉旅途的種種遭遇和交會的舊雨新知,體現了廣闊多彩的社會生活視野。大器未竟,太可惜了! 趁我們閑聊,興群和以靖從內室捧來一疊老相冊。于是我看到了沈從文、徐遲、卞之琳的老照片,看到了張門濟濟一堂的全家福。宗和先生的三弟定和,我也不陌生。宗和提起定和先生在重慶參加話劇運動,為郭沫若的《棠棣之花》譜過曲,我就哼出來:“在昔有豫讓,本是俠義兒。” 我還能唱定和先生的另一首歌:“白云飄,青煙繞,綠林的深處是我家!小橋啊!流水呀!夢里的家園路迢迢啊……” 這首歌是我小時候聽大姐唱,聽會的,我這兩下子很讓宗和先生高興。以靖則大講長輩們的逸聞趣事。例如沈先生家里有一次鬧賊,他爬起來順手抄了件家伙沖出去助威,等到賊去人散,才發現手里抄的是一把牙刷……此類家庭典故,層出不窮,多數“幽他一默”類型,業績成就之類是不談的。記得宗和先生還說到徐遲年輕時寫現代詩,把數學方程式寫進詩句里。相冊中宗和先生和四姐充和在北平時合影很多,看得出姐弟倆感情特別深厚。我們起身告辭時,興群開口借《秋燈憶語》,宗和先生說那沒有什么看頭,興群說*喜歡看,于是他就叫以靖找出來。其實這正是興群此次來的主要目的。 《秋燈憶語》是宗和先生悼念亡妻孫鳳竹女士(即以靖生母)的回憶錄,開筆于1944年11月,寫竟于1945年5月,在立煌印刷,土色草紙,墨色不勻,字跡模糊,是標準的“抗戰版”,因印量少,該書到此時已成孤本。我妻子讀過多次,一再念叨,定要讓我也能讀到。我帶回家讀了,果然感動至極。《秋燈憶語》以質樸蘊藉的筆調,記敘了在那個顛沛流離的戰亂時代,一對年輕人相愛偕行、相濡以沫,卻天人永隔的凄美故事,真如秋雨青燈,娓娓竟夜,堪與巴金的《寒夜》相比。“文革”期間,以靖生恐這一孤本損失,曾托我秘藏過幾年。2000年,宗和先生的小女兒以,由于偶然的機緣與香港胡志偉先生相識通信,胡先生知道這部舊作后,力薦在《香港筆會》上全文連載。這時距宗和先生去世已是二十三年,孫鳳竹夫人去世更已五十六年了。 ……

張宗和日記:1942-1946:第三卷 作者簡介

張宗和(1914年4月-1977年5月),安徽合肥人,自小隨父生長于蘇州,曾祖為晚清重臣、淮軍將領張樹聲。父親是近代教育家張冀牖,母親是昆曲研究家陸英。宗和是“張家十姐弟”中的“大弟”,著名的“合肥四姐妹”(元和、允和、兆和、充和)是他的姐姐。中學時就讀于東吳大學附中,曾短暫就讀于中國公學,1932年考入清華大學歷史系,1936年畢業。早期與四姐張充和在一起拍曲,成為清華大學谷音社曲友。1936年夏天畢業后,和四姐充和一起去青島度假,結識第一位妻子孫鳳竹,時代的動蕩促成了二人的情緣。與鳳竹訂婚后,兩人一起經柳州、貴陽、重慶到昆明,在戰亂中結為夫婦。婚后宗和在宣威鄉村師范教書,后來又轉到昭通國立師范學院、云南大學。1944年7月鳳竹病逝后,宗和到立煌古碑沖安徽學院教書。1946年任蘇州樂益女中校長。1947年應朋友邀請到貴州大學任教。1953年院系調整時調入貴陽師范學院(現為貴州師范大學)任教,培養了一批歷史和昆曲人才。著有《秋燈憶語》,遺有珍貴的昆曲史料。

- >

詩經-先民的歌唱

- >

羅曼·羅蘭讀書隨筆-精裝

- >

小考拉的故事-套裝共3冊

- >

巴金-再思錄

- >

中國歷史的瞬間

- >

推拿

- >

伯納黛特,你要去哪(2021新版)

- >

月亮虎