-

>

清通鑒(全四冊)(精裝)

-

>

明通鑒(全三冊)(精裝)

-

>

跨太平洋的華人改良與革命 1898-1918

-

>

天有二日(簽名鈐印特裝本)

-

>

歐洲至暗時刻(1878-1923):一戰為何爆發及戰后如何重建

-

>

(精裝)奧托·馮· 俾斯麥與德意志帝國建立

-

>

華文全球史:中國文脈

從漢城到燕京:朝鮮使者眼中的東亞世界(1592-1780) 版權信息

- ISBN:9787208163430

- 條形碼:9787208163430 ; 978-7-208-16343-0

- 裝幀:簡裝本

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>>

從漢城到燕京:朝鮮使者眼中的東亞世界(1592-1780) 本書特色

1592年,一場波及中日韓三國的大戰,就在朝鮮半島開打!豐臣秀吉揮兵朝鮮,朝鮮國王連夜出逃,使者急向中國求救,當時的大明王朝,救,還是不救?!

16世紀的東亞,朝鮮身為明朝藩屬,每年派遣朝天使(后稱“燕行使”)出使中國。這場驚動天下的“壬辰之戰”揭開了本書的序幕,帶出這群罕為人知的“朝鮮使者”的故事。

從元代到清末,從漢城到燕京,從傾慕到鄙夷,無數燕行使穿梭于貢道,越過高山與深河,傳遞*的情報和中國觀察。中國確曾居于朝鮮人世界觀的中心,明亡清盛卻成了極為嚴重的打擊,以“小中華”自居的他們,一邊咀嚼著明朝滅亡的悲傷,一邊在思索該何去何從……

從漢城到燕京:朝鮮使者眼中的東亞世界(1592-1780) 內容簡介

明清時期,"朝鮮使節團"按例連年組織三百人左右的盛大隊伍,浩浩蕩蕩地出使中國。這趟行程長達一千兩百公里,使節團沿著鴨綠江,要走四十天至六十天不等,才能穿過山海關,來到北京。越過高山與深河,他們親歷中國,看見了什么? 本書借由珍貴的古地圖及使臣日記,從世界史的格局呈現16-18世紀對于東亞的另類觀察。

從漢城到燕京:朝鮮使者眼中的東亞世界(1592-1780) 目錄

導 言

**章 從義州到北京:絡繹于途的求救信

被遺忘的功臣

求救請兵的藝術

1592,北京

壬辰之后,使者絡繹不絕

站在請兵陳奏使的背后

第二章 在戰爭結束后開始:魯認與姜沆的故事

丁酉再亂

忍耐與等待

天借順風,便到中華

奇 策

在南原的另一個人:姜沆

好事空憑千里夢

巾車返鄉

戰爭少了點什么?

那一年,我們站在一起

第三章 皇明中華的尾聲:*后的“朝天使”們

朝天· 朝天官

國防線上

學術話題

*后朝天

線性描述的末世預言

第四章 清朝滅亡的隱喻:一棵等待盛開的枯木

從“朝天”到“燕行”

大明衣冠

在沒有中國的地方尋找中國

孝宗北伐

尋根:萬歷皇帝與思明

從荒涼到繁華

第五章 燕行即世界:18 世紀的“中國襲來”

被遺忘的“使者”

富貴險中求

中國制造

**壯觀

消失的清單

禁紋,禁奢,禁中國貨物

北學中國

第六章 朝鮮人的“中國史難題”:中華?朝鮮?

一副眼鏡

愿見天下奇士

天涯知己

因友情而起的論戰

思明時代

歷史知識

朝鮮的歷史教育:童蒙讀物

朝鮮轉向內在

眷眷明朝

結 語

同場加映:那些年,東亞其實很熱鬧……

使者徹夜未眠:申維瀚在日本的文學苦惱

沒有共識的共識:藏在外交辭令里的戰爭

后 記

主要登場人物

征引書目

從漢城到燕京:朝鮮使者眼中的東亞世界(1592-1780) 節選

從漢城到燕京:朝鮮使者眼中的東亞世界(1592-1780) 相關資料

本書描述了從壬辰戰爭到清代中期朝鮮燕行使的故事,借助他們的觀察、思考,分析他們的思想認同,進而考察明清中朝關系的變化與特征……是一部將學術思考融入通俗故事之中的佳作。

——孫衛國(《大明旗號與小中華意識》作者)

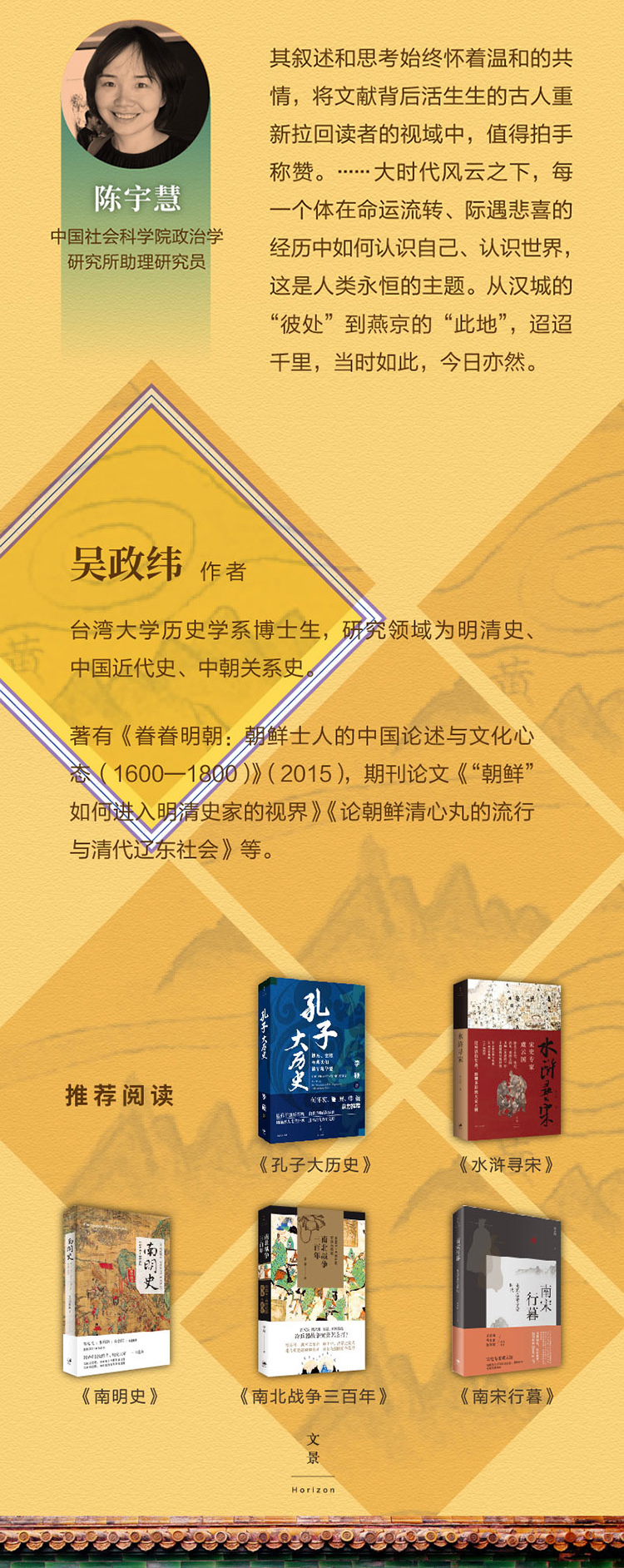

一個人要是想真正地認識自己的民族和國家,光從內部觀察學習是遠遠不夠的,只有跳出自身所處的環境,才能避開一些“不自覺”和“想當然”,《從漢城到燕京》就是這樣一部書,以外人的角度來看我們的歷史,“不識中國真面目,只緣身處此國中”,這是我在讀這本書時腦內經常出現的一句感慨。

──河森堡(科普作家、國家博物館講解員)

本書寫前近代東亞世界的文化交流,補足了一個極為重要、卻在過去歷史教育中時常缺席的片段。作者不只要寫國與國的交往,更寫一個個使者在跨越國境時的所見所聞、所感所思,為這段歷史增添了許多人性的色彩。

──涂豐恩(《大人的日本史》作者)

其論述和思慮始終懷著暖和的共情,將文獻背后活生生的前人從新拉回讀者的視域中,值得鼓掌贊美。……究竟大時代風云之下,每一個別在命運流轉、際遇悲喜的履歷中若何熟悉本身、熟悉世界,這是人類永恒的主題。從漢城的“彼處”到燕京的“此地”,迢迢千里,其時如斯,今日亦然。

——澎湃·陳宇慧(中國社會科學院政治學研究所助理研究員)

從漢城到燕京:朝鮮使者眼中的東亞世界(1592-1780) 作者簡介

吳政緯,臺灣大學歷史學系博士生,研究領域為明清史、中國近代史、中朝關系史。

著有《眷眷明朝:朝鮮士人的中國論述與文化心態(1600—1800)》(2015),期刊論文《“朝鮮”如何進入明清史家的視界》《論朝鮮清心丸的流行與清代遼東社會》等。

- 主題:全新的視角

通過朝鮮使者往來于朝鮮、中國之間的見聞錄,生動展現了16至18世紀東亞世界的風貌。書中不僅記錄了政治外交的細節,還描繪了沿途的社會文化、風土人情及民間交流。作者通過對這些珍貴史料的梳理與解讀,揭示了當時東亞各國間復雜而微妙的關系,以及文化交流背后的深刻影響,為讀者提供了一個全新的視角來理解這一時期的東亞歷史。此書兼具學術價值與閱讀趣味,做休閑讀物也不錯。

- 主題:

有塑封,有腰封。作為一本歷史科普書,援引史例、脈絡清晰、不矯揉煽情,很不錯了。主要事件:壬辰倭亂和明朝滅亡,涉及國家:中日朝。從朝鮮的角度來說,朝貢時間上從(皇)明變成(韃)清;地點上從漢城到燕京,文字背后的情感走向很值得玩味。于朝鮮而言,大明是文化母國、父母之邦,小邦事大,天經地義;萬歷出兵援朝,有再造之恩,明亡后沿用崇禎年號,保留海東乾坤,是尊周大義。滿人雖然入主中原,以武力迫使朝鮮奉大清正朔,但剃發胡服,是夷狄變夏,胡虜無百年之運。清代的朝鮮,政治經濟軍事上向大清低頭,文化心理上卻思明尊儒,自認承襲中華正統,服大明衣冠,反而傲清。在這樣的基調下,朝貢使入華,見到大明的貪官腐儒,大清的物阜民豐,心理預期與實際所見自然會有沖突。題外話:讀的時候好幾次感到小國的野望和無奈,倒有點像今天的韓國,難怪如此擰巴。

- >

伯納黛特,你要去哪(2021新版)

- >

企鵝口袋書系列·偉大的思想20:論自然選擇(英漢雙語)

- >

小考拉的故事-套裝共3冊

- >

中國人在烏蘇里邊疆區:歷史與人類學概述

- >

名家帶你讀魯迅:朝花夕拾

- >

經典常談

- >

月亮虎

- >

推拿