-

>

道德經說什么

-

>

電商勇氣三部曲:被討厭的勇氣+幸福的勇氣+不完美的勇氣2

-

>

新時期宗教工作與管理

-

>

帛書道德經

-

>

傳習錄

-

>

齊奧朗作品·苦論

-

>

無障礙閱讀典藏版:莊子全書

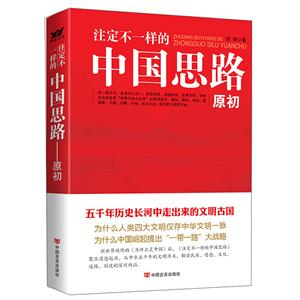

注定不一樣的中國思路:原初 版權信息

- ISBN:9787517112686

- 條形碼:9787517112686 ; 978-7-5171-1268-6

- 裝幀:一般膠版紙

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>>

注定不一樣的中國思路:原初 本書特色

中華文明源遠流長,能于艱難困苦之中存亡繼絕,延綿至今,成為世界上幸存的不曾斷絕的文明。當你了解了中國文化的思想根源,了解了文化設計之初的真意,就會知道中國人其實很可愛。

注定不一樣的中國思路:原初 內容簡介

本書共分為十章, 主要內容包括: 大哉中華、定下基調、**次大紛爭、天縱之圣孔子、通神老子、不戰而戰的兵圣、孔子的**個反對者墨子、儒門護法孟子、逍遙之祖莊子等。

注定不一樣的中國思路:原初 目錄

什么是“中華”

易經的民族與黃河的兒女

改變的只是習慣與人性無關

第二章 定下基調

一畫開天

從八卦到《周易》

禮樂文明建制

為《易經》插上翅膀

第三章 **次大紛爭

王綱解紐

由官學到私學

“士”之崛起

誰說的都有理

第四章 天縱之圣孔子

素王降世

刪述“六經”

始于禮歸于仁

治國以禮,為政以德

人生難得知命

有教無類

第五章 通神老子

老子其人和《道德經》

老子為什么要出關

道可道非常道的矛盾心態

何謂“道”,何謂“德”

反者道之動與柔弱勝剛強

“無為”不是什么都不做

“為道”與“為學”

合道生活“不失其所”

第六章 不戰而戰的兵圣

將門出虎子

孫武子《兵法》“十三篇”

戰爭到底為的是什么

不戰而屈人之兵

兵不厭詐

知己知彼,百戰不殆

攻守兼用,避實就虛

合文齊武

第七章 孔子的**個反對者墨子

出身其實不是問題

尚利貴義

交相利與兼相愛

天志和明鬼

尚同與極權

可貴的科學精神

第八章 儒門護法孟子

母教與師承

人之初性本善

由仁到義

王道才是正道

理想的國家

理想的人格

第九章 逍遙之祖莊子

鄉野餓夫傲立諸子

有用與無用

乘道德而浮游

自由是因為自足

宇宙本來無是非

生死可作如是觀

第十章 百家爭鳴的終結者

從荀子到韓非

歷史正在重新定向

引法入禮

人性本惡

成為中介并非偶然

韓非的道理

法家強秦

主要參考文獻

注定不一樣的中國思路:原初 節選

《注定不一樣的中國思路(原初)》: **章 大哉中華 什么是“中華” 大哉,中華!既大且久。 身為中華兒女的一份子,如果有人問你“什么是‘中華’”,你答得上來嗎?是啊,這個作為我們民族的冠名,大家時時提及感覺很熟悉的詞兒,要真對此說出個子午卵酉來可能并不是件容易事兒。我們一般都知道中國是“尚中之國”,中國人也曾自認為“地處天下之中”所以叫“中國”,真的是這樣嗎? 我們沐浴在中華文化之中,每一天也都在感受中華文化,而中華文化的發祥地就是在河洛地區。“洛陽處天下之中”,河南地處中原也號稱“天下之中”,省內古都尤多且早。難道就因為這,我們就叫“中國”和“中華”了嗎?當然,不能否認有這方面的含義,但又絕不僅僅是因為這個。 那么,還有什么別的深意嗎?“中庸”之“中”?得,這下可麻煩了。因為我們被一句話給搞暈了,那就是“不偏之謂中”。很長一段時期,幾乎全社會都認為不偏之謂中的意思就是走中間路線,做好好先生,以至于人們一提到“中庸”都覺得很丟臉,甚至懷疑我們的老祖宗怎么會提出這個。緊跟著那就是鄙夷了,不單是對“中庸”二字,也是對整個中華傳統文化。 實際上,根本不能那樣解釋。 我們老祖宗講的話,那是有高度智慧的,有高度,有深度,有廣度。不是他們講錯了,而是我們后世子孫理解錯了,也做錯了,回過頭來還倒打一耙,埋怨起祖宗來。這豈不真成了不孝子孫,慚愧啊慚愧! 其實,“中”應該解釋成合理不合理,跟中間不中間沒關系!河南人到現在不是還在講“中不中?”“中!”嗎,那就含有合理不合理的意思在內。孟子說:“雖千萬人,吾往矣。”意思就是:只要我應該去做的,那就明知山有虎偏向虎山行,即使有千萬人阻擋、抗爭、要找我麻煩,我也得往前沖。這還不夠極端嗎?簡直是大無畏,倒像個大俠,哪里有一點兒好好先生的影子呢? 由此看來,中國人所謂的“中”本來很簡單明了,那就是:應該極端的,你就走極端;不應該極端的,你就不可以走極端,合理就好。 然而,合理不合理不是一成不變的,時間、方位不同,合理不合理的標準恐怕也得調整,這就又提示我們易與不易的經權之道。中國人的學問*懂得與時空掛鉤,孔子講得很清楚——“時也,命也”,就是說:時一變,整個方式就要跟著變。所以,“與時俱進”并不是今天的新創,那是有其淵源的。可做學問一旦和時空掛了鉤,那就錯綜復雜了,所以,中國人大概都知道所有的事情都“很難講”,公說公有理婆說婆有理,你說東他偏說西,說到*后還真鬧不懂誰對誰錯。這就是中國人,不是簡單的二分法,我們在“yes”和“no”之間好像總有第三條路。 “中”這個字,其實可以看作是我們民族的一個圖騰。中國字是象形文字,大家可以想象看,它像不像我們非常熟悉的太極圖(圖1一1)。那是我們文化的源頭,要還原中華文化的本真,不能不了解《易經》,而它告訴我們無論什么事情都要合在一起想,不能分開來看。這就形成我們“合”的思想,與西方人分的思想大不相同。中間那條線也足夠長,可以彎曲達到兩極而且確實是彎曲的,那其中也大有深意。 中華之“華”,是華麗的意思。《說文》上說:“華,榮也。”《爾雅》上說:“木謂之華,草謂之榮。”原來有一種說法:華夏族是華族和夏族合并融合后的統一族稱。其實這種說法未必可靠,它并沒有文獻根據。不妨考慮另一種說法:中原民族古稱“華夏”,意即“榮夏”,是“光榮的中國之人”的意思。《說文》謂“夏,中國之人也”。“夏”是族稱,是代詞,是名詞。“華夏”的“華”,是名詞作形容詞,修飾“夏”。喲,都扯到語法上去了,其實很簡單,華就是華麗光彩,做中國人值得自豪。 光是自豪還不行,得知“道”,得知變化之道,“華”應該也有變化的意思。中國字很有趣,除了象形,同音近音的字大概多少也總有些聯系。《易經》就告訴我們:任何事情都是隨著時的變化而改變的,人的態度要隨時調整,標準也要隨時改變。外國人經常講:你們中國人沒有信用,你們中國人總是變來變去,說話從來不算數……現在,連我們自己人也都這樣默認了,不過是這樣認為“除我以外”的中國同胞。如果真有人問你:“你說話算數嗎?”你一定會很生氣:“我講話不算數?我哪里講話不算數?”可見我們還是講信用的,只是這么多年來我們越來越看不懂自己了。這也是我們要正本清源,重新好好了解和認識中國思想、中華文化以及我們民族特性的重要原因。 中華是什么?總而言之一句話,就是萬變不離其宗的變化。一個人要不要變?可不可以變?當然要變,也可以變,但是一定要注意怎么變!那就是要有原則地變,不能沒原則地亂變,也就是要懂得經權,知道守常,才真懂得變化之道。中華就是有原則地應變,而不可以無原則地亂變。很可惜,我們現在已經開始在亂變了,因為我們已經不了解什么是中華了。 ……

注定不一樣的中國思路:原初 作者簡介

李新,史學博士。長期從事人類文明史研究和中華文化延綿至今的文化體系研究,對中華文化的發展和未來的影響有獨到而客觀的見解。對中西文化比較與科學哲學、科學文化建設方面有孜孜探索的熱情。編著有《迎面而來——從人類文明看第三次工業革命》《中國思想》等。

- >

苦雨齋序跋文-周作人自編集

- >

煙與鏡

- >

中國歷史的瞬間

- >

大紅狗在馬戲團-大紅狗克里弗-助人

- >

人文閱讀與收藏·良友文學叢書:一天的工作

- >

推拿

- >

二體千字文

- >

朝聞道