-

>

清通鑒(全四冊)(精裝)

-

>

明通鑒(全三冊)(精裝)

-

>

跨太平洋的華人改良與革命 1898-1918

-

>

天有二日(簽名鈐印特裝本)

-

>

歐洲至暗時刻(1878-1923):一戰為何爆發及戰后如何重建

-

>

(精裝)奧托·馮· 俾斯麥與德意志帝國建立

-

>

華文全球史:中國文脈

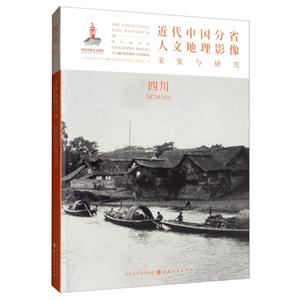

近代中國分省人文地理影像采集與研究:四川:Sichuan 版權信息

- ISBN:9787203109563

- 條形碼:9787203109563 ; 978-7-203-10956-3

- 裝幀:平裝

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>>

近代中國分省人文地理影像采集與研究:四川:Sichuan 本書特色

用圖像讀懂中國近代史 近代中國的影像讀本 全球采集?名家編著?首次揭秘 全球采集?名家編著?系統呈現 總的來看,《近代中國分省人文地理影像采集與研究》為我們對各個區域近代城鄉風土的變遷提供了一個很直觀、全面的影像寶庫,為我們研究近代歷史提供了一個很全面的影像文本,為我們利用這些影像來服務社會提供了一個很好的影像藍本,為一般讀者提供了一個輕松、感性、直觀認識近代歷史的一個影像讀本。

近代中國分省人文地理影像采集與研究:四川:Sichuan 內容簡介

1840-1949年,是中國社會變革激烈的時期,百年間,不僅政治、經濟、文化各領域天翻地覆,人文地理環境的變遷亦是滄海桑田。然而,這種變革與變遷并非完全同步,作為一個地理上幅員遼闊、內部結構卻干差萬別的大國,不同地區在同一時間的變化程度是不一樣的,存在很深的時差。譬如,中華民國成立后政府發布“剪發令”,但在拍攝于1920年之后的成都等地的街景照片中,仍然可以看到留著長辮子的行人。 試圖呈現全國性的社會變遷以及各地區間的差異,正是編撰這套《近代中國分省人文地理影像采集與研究》的初衷。編撰、出版這套叢書,對編者來說是非常大的工程和挑戰,在老照片的海洋里披沙瀝金,也難免留下很多不足和遺憾。在此,對本叢書內容采集、編撰體例等基本情況說明如下: 1.本叢書的學術和編撰團隊,歷數年從浩如煙海且分散各處的近代(1840-1949)圖像史料中,精選約8000張能反映中國各地文化特征及社會變遷的珍貴影像,逐一考訂其拍攝時間、地點及相關背景信息,以現今中國省級行政區劃為基準進行分卷,各分卷再按“風光·名勝”“城市·鄉村”“民俗·宗教”“生活·百業”分章節,各章節內部再按地區、類別、時間先后進行排序。 2.影像所呈現的信息直觀而具體,相對來說“被解釋”和“被演繹”的空間比較小,但這些被拍攝、被留存、被采集到的影像資料,“樣本”的選擇天然就是“片面”的。因拍攝者不同,出發點、觀察角度各異,內容選擇和呈現各有偏好,這些影像資料很難囊括近代中國各地區全部風貌。但其所記錄的畫面都是真實存在過的,且不是孤立存在,它們由過去的時空發展而來,并對未來產生影響。 3.在影像采集過程中,編撰團隊發現,采集到的影像在數量上存在地區分布不均。例如北京、上海等城市的相關影像有上萬張,而海南、貴州等省份則只有幾十張。部分地區影像拍攝的時段和主題內容也存在偏于集中和單調的問題,其中有歷史照片拍攝留存的客觀不足,也有編撰者采集能力的局限。故,根據采集到影像的實際情況,各分卷收錄的影像數量、時間分布、內容主題也有所不同。少數地區因圖片數量過少,與地理鄰近或歷史淵源較深的地區合并。 《近代中國分省人文地理影像采集與研究》一書從時間、空間、專題三個維度進行編排,各卷之間既各成體系,又便于對照,縱向可以體現同一地區不同時代的地理、人文風貌變遷,橫向可以對比同一時代中國不同地區間的異同。編者希望通過影像對近代中國各地人文地理、社會面貌進行直觀的呈現,為廣大讀者提供一個認識近代中國的新窗口。

近代中國分省人文地理影像采集與研究:四川:Sichuan 目錄

Part 2 城市·鄉村

Part 3 民俗·宗教

Part 4 生活·百業

- >

山海經

- >

巴金-再思錄

- >

自卑與超越

- >

有舍有得是人生

- >

羅曼·羅蘭讀書隨筆-精裝

- >

莉莉和章魚

- >

月亮虎

- >

人文閱讀與收藏·良友文學叢書:一天的工作