二戰(zhàn)爆發(fā)前十天 版權(quán)信息

- ISBN:9787544376372

- 條形碼:9787544376372 ; 978-7-5443-7637-2

- 裝幀:簡(jiǎn)裝本

- 冊(cè)數(shù):暫無(wú)

- 重量:暫無(wú)

- 所屬分類:>>

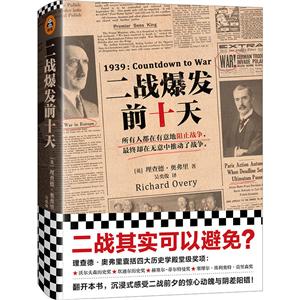

二戰(zhàn)爆發(fā)前十天 本書特色

1939年,歐洲局勢(shì)急轉(zhuǎn)直下,但各國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人都在極力阻止世界大戰(zhàn)的爆發(fā)。英法綏靖主義者一直夢(mèng)想實(shí)現(xiàn)世界爭(zhēng)端“大和解”;就連希特勒也只想發(fā)動(dòng)對(duì)波蘭的局部戰(zhàn)爭(zhēng),避免一場(chǎng)直面英法的世界大戰(zhàn)。而諷刺的是,雙方領(lǐng)導(dǎo)人為遏制戰(zhàn)爭(zhēng)而進(jìn)行的頻繁交手,卻在無(wú)意間把人類推向了二戰(zhàn)的深淵。

**回合:

德國(guó):希特勒用《蘇德條約》威懾英法,使其放棄援助波蘭

英國(guó):一改對(duì)德妥協(xié)的政策,同波蘭簽署了《互助條約》

結(jié)果:希特勒措手不及,被迫取消8月26日對(duì)波蘭的進(jìn)攻

第二回合:

英國(guó):主動(dòng)外交出擊,授權(quán)瑞典商人促成英德和談 1939年,歐洲局勢(shì)急轉(zhuǎn)直下,但各國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人都在極力阻止世界大戰(zhàn)的爆發(fā)。英法綏靖主義者一直夢(mèng)想實(shí)現(xiàn)世界爭(zhēng)端“大和解”;就連希特勒也只想發(fā)動(dòng)對(duì)波蘭的局部戰(zhàn)爭(zhēng),避免一場(chǎng)直面英法的世界大戰(zhàn)。而諷刺的是,雙方領(lǐng)導(dǎo)人為遏制戰(zhàn)爭(zhēng)而進(jìn)行的頻繁交手,卻在無(wú)意間把人類推向了二戰(zhàn)的深淵。**回合: 德國(guó):希特勒用《蘇德條約》威懾英法,使其放棄援助波蘭英國(guó):一改對(duì)德妥協(xié)的政策,同波蘭簽署了《互助條約》結(jié)果:希特勒措手不及,被迫取消8月26日對(duì)波蘭的進(jìn)攻

第二回合: 英國(guó):主動(dòng)外交出擊,授權(quán)瑞典商人促成英德和談德國(guó):瑞典商人產(chǎn)生反效果,希特勒斷定英法不會(huì)對(duì)德宣戰(zhàn)結(jié)果:9月1日,德國(guó)發(fā)動(dòng)波蘭閃擊戰(zhàn)

第三回合: 法國(guó):寄希望于墨索里尼能勸說(shuō)希特勒重啟和談?dòng)?guó):用“*后通牒”逼迫德國(guó)從波蘭退兵德國(guó):希特勒自認(rèn)看破了英法的“虛張聲勢(shì)”,拒絕退兵結(jié)果:英法對(duì)德正式宣戰(zhàn),二戰(zhàn)爆發(fā) 翻開本書,沉浸式感受二戰(zhàn)前夕的驚心動(dòng)魄與陰差陽(yáng)錯(cuò)!

二戰(zhàn)爆發(fā)前十天 內(nèi)容簡(jiǎn)介

1939年,歐洲局勢(shì)急轉(zhuǎn)直下,但各國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人都在極力阻止世界大戰(zhàn)的爆發(fā)。英法綏靖主義者一直夢(mèng)想實(shí)現(xiàn)世界爭(zhēng)端“大和解”;就連希特勒也只想發(fā)動(dòng)對(duì)波蘭的局部戰(zhàn)爭(zhēng),避免一場(chǎng)直面英法的世界大戰(zhàn)。而諷刺的是,雙方領(lǐng)導(dǎo)人為遏制戰(zhàn)爭(zhēng)而進(jìn)行的頻繁交手,卻在無(wú)意間把人類推向了二戰(zhàn)的深淵。

回合:

德國(guó):希特勒用《蘇德條約》威懾英法,使其放棄援助波蘭

英國(guó):一改對(duì)德妥協(xié)的政策,同波蘭簽署了《互助條約》

結(jié)果:希特勒措手不及,被迫取消8月26日對(duì)波蘭的進(jìn)攻

第二回合:

英國(guó):主動(dòng)外交出擊,授權(quán)瑞典商人促成英德和談

德國(guó):瑞典商人產(chǎn)生反效果,希特勒斷定英法不會(huì)對(duì)德宣戰(zhàn)

結(jié)果:9月1日,德國(guó)發(fā)動(dòng)波蘭閃擊戰(zhàn)

第三回合:

法國(guó):寄希望于墨索里尼能勸說(shuō)希特勒重啟和談

英國(guó):用“很后通牒”逼迫德國(guó)從波蘭退兵

德國(guó):希特勒自認(rèn)看破了英法的“虛張聲勢(shì)”,拒絕退兵

結(jié)果:英法對(duì)德正式宣戰(zhàn),二戰(zhàn)爆發(fā)

翻開本書,沉浸式感受二戰(zhàn)前夕的驚心動(dòng)魄與陰差陽(yáng)錯(cuò)!

二戰(zhàn)爆發(fā)前十天 目錄

**章 序幕:波蘭、德國(guó)和西方

第二章 時(shí)間耗盡:8月24日—26日

第三章 夾縫中的波蘭:8月27日—31日

第四章 局部戰(zhàn)爭(zhēng)還是世界大戰(zhàn):9月1日—3日

第五章 和談失敗:9月3日

第六章 總結(jié):為何戰(zhàn)爭(zhēng)會(huì)爆發(fā)

附錄一 “白色方案”指令

附錄二 **號(hào)作戰(zhàn)令

注釋

二戰(zhàn)爆發(fā)前十天 節(jié)選

二戰(zhàn)爆發(fā)前十天

**章 序幕:波蘭、德國(guó)和西方(節(jié)選)

1933年,英國(guó)小說(shuō)家赫伯特·喬治·威爾斯出版了《未來(lái)世界》一書,該書對(duì)未來(lái)五十年的世界大事做了預(yù)測(cè)。他的核心預(yù)言是歐洲將在不遠(yuǎn)的將來(lái)爆發(fā)一場(chǎng)“終結(jié)之戰(zhàn)”。他預(yù)測(cè)的戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)的日期是1940年1月,戰(zhàn)爭(zhēng)的導(dǎo)火索是發(fā)生在但澤的一個(gè)小事件:一名波蘭猶太商人在中央車站被一個(gè)年輕的納粹黨人槍殺,原因是后者誤將這個(gè)波蘭人調(diào)整壞假牙的奇怪動(dòng)作當(dāng)成是在嘲弄第三帝國(guó)的一位代表。在威爾斯的故事中,這一事件只不過(guò)是一縷將歐洲對(duì)抗和猜忌的火藥桶點(diǎn)燃的火花,但其結(jié)果卻是戰(zhàn)爭(zhēng)在兩天之內(nèi)吞沒了整個(gè)歐洲。威爾斯認(rèn)為:“緊張局勢(shì)已經(jīng)上升到了這樣一種地步,災(zāi)難在此時(shí)似乎成了一種寬慰,歐洲終于可以放開手腳將自己撕扯得粉身碎骨。”

1939年秋天,與小說(shuō)中極度相似的事情發(fā)生了,在德國(guó)占領(lǐng)但澤的三天內(nèi),歐洲戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā),只比威爾斯所預(yù)計(jì)的提前了四個(gè)月。戰(zhàn)爭(zhēng)的起因是德國(guó)要求歸還在一戰(zhàn)中被占領(lǐng)的德國(guó)城市。1939年9月1日,德國(guó)入侵波蘭,兩天后英法對(duì)德宣戰(zhàn),由此演變?yōu)槭澜绱髴?zhàn)。這場(chǎng)沖突的表面原因掩蓋了一個(gè)事實(shí):由于一戰(zhàn)末建立的國(guó)際體系已經(jīng)走向崩潰,歐洲秩序在1939年時(shí)已經(jīng)處在了一種極度緊張的狀態(tài)中。1939年9月發(fā)生的事件直接引發(fā)了第二次世界大戰(zhàn),這場(chǎng)事件背后的原因遠(yuǎn)比但澤地區(qū)的歸屬之爭(zhēng)復(fù)雜得多。8月24日,英國(guó)首相內(nèi)維爾·張伯倫告訴下議院,如果這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)注定要來(lái),那么它一定不是“為了他國(guó)一個(gè)遙遠(yuǎn)城市的政治未來(lái)而戰(zhàn)”,而是為了維護(hù)國(guó)際法規(guī)的基本原則。早在1939年5月23日,在為籌備對(duì)波蘭開戰(zhàn)而召開的一次會(huì)議上,阿道夫·希特勒告訴他的軍事指揮官,這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)并不是為了但澤,“對(duì)我們來(lái)說(shuō),重要的是向東擴(kuò)大生存空間和確保糧食供應(yīng)安全的問(wèn)題”。

20世紀(jì)30年代歐洲秩序日漸混亂,只有在這樣的背景下才能解釋戰(zhàn)爭(zhēng)為何在1939年9月爆發(fā)。當(dāng)時(shí),經(jīng)濟(jì)危機(jī)爆發(fā),專制獨(dú)裁崛起,意識(shí)形態(tài)分化嚴(yán)重,民族主義爭(zhēng)斗不休,國(guó)際聯(lián)盟為維護(hù)和平所做的努力冰消瓦解,所有這一切交織在一起,才讓這場(chǎng)重大的沖突變?yōu)榭赡堋km然波蘭獨(dú)立只是二戰(zhàn)爆發(fā)的表面原因,但我們也只有在1939年這場(chǎng)決定波蘭未來(lái)的沖突中,才能找到導(dǎo)致戰(zhàn)爭(zhēng)的直接因素。*重要的是,波蘭毫不妥協(xié),拒絕向其強(qiáng)大的鄰國(guó)德國(guó)做出任何讓步,這使戰(zhàn)爭(zhēng)幾乎成為必然。1939年5月,一位英國(guó)外交部的官員寫道:“波蘭是歐洲唯一能夠并愿意拼命抵抗德國(guó)侵略的國(guó)家。”

第六章 總結(jié):戰(zhàn)爭(zhēng)為何會(huì)爆發(fā)(節(jié)選)

后人對(duì)1939年戰(zhàn)爭(zhēng)宏觀框架的解釋中暗含著一種戰(zhàn)爭(zhēng)的必然性,這種必然性使這起大事件的*后幾天發(fā)生的事顯得沒那么重要了,但事實(shí)并非如此。*后的危機(jī)并不是事先預(yù)定好的,與1914年一樣,主要的參與者們憑借偏頗的信息、模糊的情報(bào)和盲目的信念爭(zhēng)辯、操縱、安排和計(jì)算。在這次危機(jī)中,他們并非不可能采取與后來(lái)不同的決定,因?yàn)榧觿〉木o張局勢(shì)本身就能產(chǎn)生一些意外因素,例如希特勒決定在8月25日取消入侵的決定;波蘭愿意談判;邦內(nèi)和達(dá)拉第間復(fù)雜的齟齬。這些都是明證。從克里米亞戰(zhàn)爭(zhēng)到入侵伊拉克,所有加劇的國(guó)際危機(jī)都在敵對(duì)行動(dòng)開始之前,產(chǎn)生過(guò)短時(shí)間不穩(wěn)定的政治互動(dòng)和不可預(yù)測(cè)的情況。戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)前的*后十天是高風(fēng)險(xiǎn)對(duì)抗的一個(gè)典型例子。

每位主要參與者不得不面對(duì)的**個(gè)因素是,迅速變化的事件壓倒了那些必須面對(duì)它們的人,在這種情況下,這些參與者身心都越來(lái)越疲憊。施佩爾認(rèn)為,希特勒在8月的*后幾天“處于一種不尋常的緊張狀態(tài)”,給人的印象是他“因勞累過(guò)度”而筋疲力盡。戈培爾每天都在日記中抱怨睡得太晚:“8月23日晚睡,早起”;兩天后,“很晚了,累死了, 只睡了幾個(gè)小時(shí)”;8月26日,“凌晨3點(diǎn)鐘還在辦公室…… 睡了幾個(gè)小時(shí)”。在倫敦,卡多根在每天早晨回家后寫下了這些非常相似的內(nèi)容:8月30日,“累瘋了”;第二天晚上,“東西記不全,斷斷續(xù)續(xù)的,太累了”。8月27日, 內(nèi)維爾·張伯倫在寫給他妹妹艾達(dá)的一封信中說(shuō)明了他的心態(tài),其內(nèi)容反映了所有主要參與者都在持續(xù)承受的緊張與煎熬:

咻!這周真難熬!再這樣過(guò)一兩個(gè)星期,我一定會(huì)折壽幾年。無(wú)論這是一場(chǎng)心理戰(zhàn),還是一場(chǎng)真正戰(zhàn)爭(zhēng)的初級(jí)階段,度過(guò)這段時(shí)間都需要非常堅(jiān)強(qiáng)的意志力,才能保持自己的理智和勇氣。我感覺自己就像開著一輛笨重的大巴車,在懸崖峭壁旁的一條又狹窄又彎曲的道路上駕駛。你幾乎不敢低頭看,看一眼就得頭暈眼花。

在戰(zhàn)前*后幾天里,許多人都從張伯倫的臉上看到了壓力。張伯倫恨不得什么事都親力親為,這可能是他后來(lái)七十歲就去世的重要原因。8月30日,參謀長(zhǎng)要求他安排會(huì)議討論開戰(zhàn)的計(jì)劃時(shí),張伯倫在筆記上寫道:“現(xiàn)在很難提前確定任命。”在這樣的情況下,他控制事件的能力日益衰減。由于長(zhǎng)期高強(qiáng)度工作和睡眠不足,他變得精神緊張、身體虛弱, “分身乏術(shù)”的感覺讓人很難跳出眼前危機(jī)去思考,或者全方位考慮所有可能的嚴(yán)重后果。

危機(jī)的境況縮小了人的視野,讓人的思維受限,而激發(fā)了越來(lái)越多的非理性。于是人們不得不在這樣欠考慮的思維框架中做出短視的決定,不得不放棄全局觀、放棄考慮導(dǎo)致對(duì)抗的長(zhǎng)遠(yuǎn)原因。在德國(guó)人看來(lái),這場(chǎng)危機(jī)的邏輯框架是,波蘭人犯了德國(guó)宣稱的越境罪行,希特勒決心懲罰他們,且他堅(jiān)信西方會(huì)退縮。從這個(gè)角度來(lái)分析情報(bào)信息的每一塊碎片,包括德國(guó)情報(bào)部門攔截的倫敦和巴黎的電話和密電,這些沒有讓他們動(dòng)搖,反而是幫助他們堅(jiān)定了之前的信念。在倫敦和巴黎,人們固執(zhí)地認(rèn)為,保持堅(jiān)定就能對(duì)敵人起到威懾作用,這又讓人們重點(diǎn)關(guān)注關(guān)于德國(guó)的每一條情報(bào)和消息,希望能夠在其所用的辭藻中找到希特勒可能退讓的蛛絲馬跡。在*后幾天里,很少有人質(zhì)疑這種期望的不合理之處。在英國(guó)外交部,理查德·巴特勒在戰(zhàn)爭(zhēng)前夕發(fā)現(xiàn),擺脫危機(jī)其實(shí)沒有別的方法,他寫道,要么“希特勒把他動(dòng)員好的軍隊(duì)和全面戰(zhàn)爭(zhēng)的結(jié)果強(qiáng)加在波蘭人身上”,要么“放棄摧毀波蘭人的愿望,收起自己的驕傲,把軍隊(duì)撤回國(guó)”。經(jīng)過(guò)客觀冷靜的分析,第二個(gè)選擇現(xiàn)在看起來(lái)很棒,而這正是戰(zhàn)前倫敦和巴黎希望達(dá)到的目標(biāo)。

雙方狹隘的思維中都包含著他們各自堅(jiān)守的道德世界。希特勒和他的高級(jí)幕僚都肯定地說(shuō)服了自己:不論實(shí)際的戰(zhàn)爭(zhēng)有多殘酷,德國(guó)進(jìn)攻波蘭的戰(zhàn)爭(zhēng)在道德方面完全是合理的。波蘭“暴行”的每一步都證明,德國(guó)要不惜一切代價(jià)集中精力解決波蘭問(wèn)題,而不是把它放在一個(gè)更理性的框架內(nèi),應(yīng)對(duì)可能的妥協(xié)或評(píng)估輕率行動(dòng)可能帶來(lái)的結(jié)果。英國(guó)和法國(guó)則在他們的榮譽(yù)觀念中找到了具有直接意義的理由:不惜一切代價(jià)履行對(duì)波蘭的承諾,讓國(guó)家免于遭受恥辱。雖然對(duì)20世紀(jì)30年代的歐洲外交而言,這些似乎是過(guò)于老套的道德承諾,但它們?cè)谖C(jī)的*后幾天反復(fù)被提及,尤其是在入侵波蘭和宣戰(zhàn)的過(guò)渡期間反復(fù)出現(xiàn)。這一保證的簡(jiǎn)單性讓它可以貫穿于所有發(fā)動(dòng)戰(zhàn)爭(zhēng)的理由和各種論點(diǎn)之中,并將民主國(guó)家的道德觀縮小為一個(gè)簡(jiǎn)單的詞。9月2日晚,阿瑟·格林伍德在演講結(jié)束時(shí)猶豫了一下,他在尋找一個(gè)能概括眼下危機(jī)*核心內(nèi)涵的詞匯,這時(shí),一名激進(jìn)的質(zhì)問(wèn)者大聲喊道:“榮譽(yù)!”格林伍德繼續(xù)說(shuō):“(就是這個(gè)詞!)讓我*后完成我的演講,我想表達(dá)的是,(德國(guó))危害了我們國(guó)家榮譽(yù)的根基。”在法國(guó),保羅·雷諾在回憶錄中記錄了宣戰(zhàn)前他與邦內(nèi)的爭(zhēng)論。“在這一刻,”他寫道,“‘人必須選擇榮譽(yù),而不是恥辱’,因?yàn)閻u辱之路會(huì)讓法國(guó)被孤立、遭人詬病,會(huì)被與英國(guó)陣營(yíng)隔絕開來(lái),還會(huì)被德國(guó)迅速打得一敗涂地。”結(jié)果,1940年,榮譽(yù)產(chǎn)生了與恥辱相同的結(jié)果。

在危機(jī)期間尋求令人信服的、臨時(shí)的道德主張并不能使戰(zhàn)爭(zhēng)完全不可避免,卻能使戰(zhàn)爭(zhēng)難以避免。在和平*后的日子里,意志之戰(zhàn)主要在兩個(gè)完全對(duì)立的主角——希特勒和張伯倫之間展開,他們的意志對(duì)決在一種特殊的維度中進(jìn)行,這種維度在很大程度上獨(dú)立于兩國(guó)軍事、經(jīng)濟(jì)和政治事件所構(gòu)成的長(zhǎng)期歷史,而這些歷史事件才是讓兩國(guó)陷入對(duì)抗的必然原因。相比這些必然、深遠(yuǎn)的原因,希特勒和張伯倫兩人當(dāng)時(shí)做出的*終決定更直接地影響了后來(lái)的歷史。然而,一旦做了*終決定,狹隘的框架就會(huì)讓位于對(duì)可能性的更全面的評(píng)估。希特勒再次相信,一旦波蘭戰(zhàn)敗,并被德國(guó)和蘇聯(lián)瓜分,英國(guó)和法國(guó)就不會(huì)真的與自己對(duì)抗了,因?yàn)樗麄儽仨氄秸J(rèn)清他們的戰(zhàn)爭(zhēng)目標(biāo)是否只是為了國(guó)家榮譽(yù)。1939年9月底,意大利駐巴黎大使拜訪了即將退休的英國(guó)大使埃里克·菲普斯爵士,問(wèn)他西方國(guó)家現(xiàn)在會(huì)怎么做。菲普斯告訴他,即使要花三年時(shí)間才能贏得勝利,他們也會(huì)堅(jiān)持下去。意大利人對(duì)這一回應(yīng)感到驚訝。菲普斯用自己的話消除了對(duì)方的困惑:“我們可能會(huì)奮戰(zhàn)多年,犧牲數(shù)百萬(wàn)英國(guó)人和法國(guó)人,甚至*終不會(huì)勝利。我們深知,其實(shí)我們無(wú)法重建為之參戰(zhàn)、為之提供援助的這個(gè)國(guó)家,因?yàn)椤韲?guó)熊’將牢牢地控制著波蘭的一部分領(lǐng)土,我們永遠(yuǎn)都無(wú)法將它驅(qū)逐出去。”至于“榮譽(yù)”,只不過(guò)是說(shuō)辭。1939年真實(shí)發(fā)生的戰(zhàn)爭(zhēng)其實(shí)并不是為了將波蘭從德國(guó)血腥的占領(lǐng)中拯救出來(lái),相反,只是為了將英國(guó)和法國(guó)從世界分崩離析的危險(xiǎn)中解救出來(lái)。

二戰(zhàn)爆發(fā)前十天 作者簡(jiǎn)介

理查德·奧弗里,Richard Overy英國(guó)當(dāng)代重要的歷史學(xué)家之一,不列顛學(xué)會(huì)會(huì)員,歐洲科學(xué)與藝術(shù)學(xué)院院士,BBC歷史類節(jié)目的顧問(wèn)。畢業(yè)于劍橋大學(xué),先后任教于劍橋大學(xué)女王學(xué)院、倫敦國(guó)王學(xué)院和艾克賽特大學(xué)。奧弗里著作等身,尤其是在20世紀(jì)戰(zhàn)爭(zhēng)史方面,已撰寫超過(guò)25部作品,其中包括《獨(dú)裁者們》,該書獲沃爾夫森獎(jiǎng)和赫塞爾-蒂爾特曼歷史獎(jiǎng), 《轟炸戰(zhàn)爭(zhēng):歐洲1939-1945》獲得坎迪爾歷史獎(jiǎng),還有飽受贊譽(yù)的《同盟國(guó)為何勝利》,以及《戰(zhàn)爭(zhēng)之路:二戰(zhàn)的起源》、《不列顛之戰(zhàn):傳說(shuō)與現(xiàn)實(shí)》、《戰(zhàn)爭(zhēng):一百場(chǎng)戰(zhàn)役的歷史》、《審問(wèn):在同盟國(guó)手里的納粹精英》等。同時(shí)他還是《泰晤士世界歷史地圖集》和《牛津二戰(zhàn)史》的主編。憑借對(duì)軍事歷史領(lǐng)域的一系列重大貢獻(xiàn),他還獲得了美國(guó)軍事史學(xué)會(huì)頒發(fā)的塞繆爾•埃利奧特•莫里森獎(jiǎng)。

- >

隨園食單

- >

回憶愛瑪儂

- >

上帝之肋:男人的真實(shí)旅程

- >

伯納黛特,你要去哪(2021新版)

- >

龍榆生:詞曲概論/大家小書

- >

二體千字文

- >

人文閱讀與收藏·良友文學(xué)叢書:一天的工作

- >

大紅狗在馬戲團(tuán)-大紅狗克里弗-助人