-

>

妙相梵容

-

>

基立爾蒙文:蒙文

-

>

我的石頭記

-

>

心靈元氣社

-

>

女性生存戰爭

-

>

縣中的孩子 中國縣域教育生態

-

>

(精)人類的明天(八品)

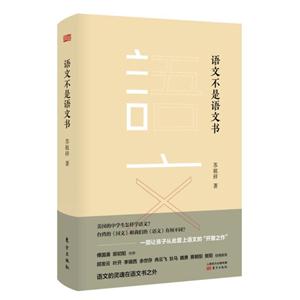

語文不是語文書 版權信息

- ISBN:9787506087117

- 條形碼:9787506087117 ; 978-7-5060-8711-7

- 裝幀:一般純質紙

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>>

語文不是語文書 本書特色

這是一本試圖為語文劃定獨立版圖的語文學專著。作者將趣味性與學術性、可讀性與思辨性融為一爐,對不同地域、不同時期的中學語文教材進行比較,采用全方位的觀察視角,卻始終聚焦于語言文學。全書分為三輯:*輯“他山之石”運用詮釋學理論,對《美國語文》的語言本質、歷史框架、實用訓練、邏輯體系、價值追求作出解讀,并與人教版語文進行全面比較;第二輯“鑒往知來”對民國時期的《國文百八課》以及臺灣地區的《國文》教材進行分析,指出語文是語言科學與文學藝術的融合;第三輯“教有所思”記錄實踐、解讀經典、評析書事,盡得教書讀書之樂。本書書名意在強調:語文的豐富性絕不是有限的課本所能涵蓋,因此可以說,語文的真功夫在語文課本之外。

語文不是語文書 內容簡介

“語文不是語文書”,作者的這個說法并非故作驚人之語,前輩教育家早就有過類似的論斷。葉圣陶先生說:“語文教材無非是例子。”林語堂也說過:“教科書并不是真正的書。”在這個意義上,作者所做的工作,無非是盡力拓展語文的無限性,將有限的語文書帶入無限的語文天地,從而找回因長期的知識點導向而喪失的語文靈魂,重新為語文教育定位。 全書共分三輯,包含三個不同的版塊:觀察民國《國文百八課》與臺灣《國文》,是在漢語的內部,探索典雅曉暢的國文路徑;研究“美國語文”,是躍出了漢語,跨語言地比照出國內語文、國內教育的諸多不足;還有一些文章,則是從個體的生命成長、社會的制度建設、時代的精神狀況等方面,反觀語文與教育。 作者已在講臺上站了三十一年,致力于找回語文的真實意義,卻一向信奉溫和、節制、平衡的漸進主義。據他自己說,既能顧及學生的高考目標,又盡可能培養學生的可持續發展能力。他不愿急功近利地逼學生死學,也不愿華而不實地放空炮。他不會只顧眼前,一切圍著分數轉,也不會故作驚人之語,凌空蹈虛,憤世嫉俗,而是盡自己所能,幫學校聯系作家、學者和名師做講座,開闊師生的眼界。 作者試圖為語文尋找坐標原點,從古今中外的文明成果中尋找語文的真諦。作者認為,語文實際上承擔著尋找言說方式、探尋生命意義、追問存在理由、凸顯個體尊嚴、形塑民族性格的重任,承擔著為每一個人尋找安身立命之所的責任,換言之,語文教師就是要幫助學生構建自己的精神家園和言說體系。

語文不是語文書 目錄

語文不是語文書 相關資料

李鎮西(語文特級教師): “語文”當然不是“語文書”,那么它是什么呢?是語文教師本人。學生喜歡語文,往往是從迷上其語文老師開始的。學識淵博的書卷氣,妙趣橫生的脫口秀,信手拈來的文學與歷史,旁征博引的哲學與宗教……蘇祖祥就是這樣一位有人文素養、中國情懷和世界眼光的語文教師。這本書展示了他的語文教育追求——以精神引領精神,以思想點燃思想,以語言培育語言,以文學滋潤文學,以視野擴大視野,以胸襟拓展胸襟……這樣的語文教師就是“語文”! 胡發云(小說家): 我上小學時,距民國離去只有七年。課文、師資、學風、教學理念、師生關系,都還沒來得及徹底改造,因而有幸沐浴了一絲絲自由教育的遺風。雖時間不長,但受益終身。語文是一種與心性相關的終生教育,不僅僅是認字寫文章。有人曾將民國教育與新政教育相比,現在祖祥又將中美語文教育對照,希望能對當下的從教者有所啟迪。 樊陽(人文行走踐行者,全人教育獎獲得者): 《語文不是語文書》完整地說應該是“真正的語文不是或不全是現在語文書呈現的內容”。本書通過橫(中外)縱(民國到現今)兩條線與自己語文教育實踐的“點”,探究了百多年來,一直困擾中國語文界、教育界的重要問題:什么是真正的語文。在中美、大陸與臺灣、當今與民*語教材的對比中,在作者關于語文與生活的點滴探究中,我們漸次領會母語學習的本質,教育使人全面發展的本質。這些探究對目前困窘于應試教育泥淖的從教者和學習者都大有裨益! 郭初陽(著名語文教師,越讀館創始人) 倘若要概括老蘇的生活重心,也許可以歸結為一個詞:語文。在他看來,語文大約等于生活,語文是為了更好的生活——他對語文的理解勝過大部分以語文為飯碗的教師;然而就生活而言,他在校教書,回家讀書寫書,可想而知,他的生活簡單得近乎旁人眼中的乏味。然而管旁人做什么呢,自己喜歡就好,家人理解就足夠了。這樣,慢慢就有了這本《語文不是語文書》。 蔡朝陽(新銳獨立教師): 少年強則中國強,母語新則民智開。語文不是語文書,而是通往現代生活的路徑。蘇祖祥先生腹笥深厚,所見深刻,以他山之石攻玉,以文史哲的背景研究語文,用獨到的視角,精妙的思考,重新詮釋了語文之維,廓清迷霧,指向高遠,為我們奉獻了一份沉甸甸的思考。 魏勇(北京十一學校特級教師): 語文的問題既出在缺乏批判性思維,更出在人們沒意識到缺陷,反而陷在語文味中固步自封上。語文教育要有突破,前提是意識到語文問題究竟出在哪里,沒有這樣的意識,語文很難擺脫“詩性泛濫、理性不足”(蘇祖祥語)的局面。蘇祖祥老師這本《語文不是語文書》恰恰就是這樣一本給當今語文當頭棒喝的書,這本書不僅充滿了對當今語文的洞見,比如:“由于思想、精神、信仰的集體退場,犬儒主義的甚囂塵上,導致人文性更多只是停留于口頭上的喧囂而不是行動上的踐履”,把當今語文中的口頭人文主義者的面具揭了下來,而且,還提出了充滿可行性的、建設性意見,比如:向美國語文看齊,“我們的語文課本除了應該呈現文學之外,還應該呈現自然科學(這一任務可由數理化生等學科完成)、哲學、社會科學、人文科學、藝術、宗教、神話、傳說等人類精神活動和社會活動。”總之,《語文不是語文書》可以幫助我們拆掉語文教學中的一道道圍墻而打開一扇扇窗,教師要給學生開窗,首先自己要開窗,這本書堪稱開窗之作。 余世存(人文學者): 凡有人的地方,即有語言\言語;凡有語言\言語的地方,即有語文。因此蘇祖祥說“語文不是語文書”,意味著語文不應該被教科書所拘禁,而應該在廣闊的時空范圍內尋找詩意存在的棲居之所。 張勇(中國教育學會中小學教育質量綜合評價改革實驗區辦公室副主任、北京市公眾教育科學研究院院長): “語文是科學與藝術的融合”,表明語文是可以進行科學檢測的。學好語文,考好語文,應該是順理成章的事。有些人認為目前語文的窘境是由檢測造成的,其實部分原因是由不科學的檢測造成的。語文走出不尷不尬境地的途徑之一是科學的檢測。蘇祖祥老師這一看法可謂直指要害. 葉開(小說家、《收獲》雜志編輯部主任、語文教育改革者): 在中國教育系統中,語文教師是一個特殊的群體,大多數語文教師都沉默著,循規蹈矩著。但蘇祖祥老師卻精于讀、勤于思、樂于寫,視野拓寬到中美語文教材對比研究上,并有系統而精妙的分析;對大陸語文教材與臺灣國文教材對比研究也很有啟發。他對勇于探索的語文教師如郭初陽、蔡朝陽等同行的評價,也細致入微,深有啟發。這部書涉獵很廣,視野寬闊,只有熱愛閱讀古今中外文學文化經典作品,并能在完整的經典閱讀中提升自己的語文教師,才是好老師。我要向這樣的語文老師致敬。 狄馬(作家): 蘇祖祥是湖北語文教育名師。雖未謀面,但通過網絡我讀過他收在本書中的大部分篇章。這是一位自覺將人類*前沿的思想觀念運用到教學實踐中的學者型老師。在滔滔者天下皆是“應試型”、“工具型”教育的大背景下,他是為數不多的認識到語文的邏輯之美和價值之美的人。我相信,本書的出版對推動語文教學的反思與改革大有裨益。 冉云飛(學者,作家): 簡單地說,語文學習,無非實現“兩頭”。這“兩頭”就是口頭表達與筆頭表達,前者是演講訓練,后者是文章養成。當然這“兩頭”都要通過很好的價值觀來傳達,蘇祖祥兄在這方面做出了他的嘗試。

語文不是語文書 作者簡介

蘇祖祥,湖北省仙桃中學語文高級教師,仙桃市高中語文學科帶頭人。熱愛閱讀,希望一直把閱讀當作一種需要;熱愛教書,希望為未來社會培育更多具有獨立人格和權利意識的公民;熱愛思考,希望憑借思考的力量讓自己變得聰明一點;熱愛寫作,希望把寫作當作一個去掉傖俗之氣、葆有自身元氣的過程。在《新京報》《中國青年報》《中國教師報》《重慶時報》《書屋》《人民教育》《名作欣賞》《教師博覽》《中華家教》等報刊發表文章若干,并有多篇文章被共識網、愛思想網、新浪網、搜狐網、鳳凰網、新華網等多家網站轉載。

- >

中國人在烏蘇里邊疆區:歷史與人類學概述

- >

隨園食單

- >

企鵝口袋書系列·偉大的思想20:論自然選擇(英漢雙語)

- >

伊索寓言-世界文學名著典藏-全譯本

- >

有舍有得是人生

- >

唐代進士錄

- >

詩經-先民的歌唱

- >

月亮虎