-

>

分寸 跨越社交圈層的底層邏輯

-

>

生命唯愿愛與自由

-

>

中國式人情世故

-

>

看心理·第2輯(全5冊)

-

>

心靈四書(全4冊)

-

>

非暴力溝通

-

>

往里走,安頓自己

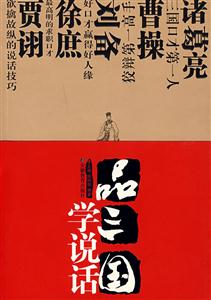

品三國學說話 版權信息

- ISBN:9787533649906

- 條形碼:9787533649906 ; 978-7-5336-4990-6

- 裝幀:暫無

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>>

品三國學說話 內容簡介

品不完的三國,道不盡的歷史。本書取其經典的“口水戰(zhàn)”,匯編成現代人可以借鑒的雄辯之術,用原型說話,用事實雄辯,從中提煉出社交、職場、說服、辯論等幾個類型的口才技巧,讀來既新鮮有趣,又讓人恍然有悟。

品三國學說話 目錄

一、諸葛亮:從舌戰(zhàn)群儒到罵死王朗

三國口才**人

好口才是練出來的

“隆中對”彰顯口才

請將不如激將

轟動天下的一場罵戰(zhàn)

二、劉備:好口才贏得好人緣

劉備口才

口才是救命的法寶

男人哭吧不是罪

會說話贏得四海歸心

一句話說死呂布

說句心里話

三、曹操:擅長狡辯的**高手

刺殺失敗后的**次狡辯

好口才騙來人心

寧教我負天下人

煮酒論英雄,品評天下人物

身犯軍法時的狡辯

四、水鏡先生:*有話語權的人

三國時代的宣傳高手

臥龍鳳雛,得一可安天下

新野城再薦諸葛

五、陳登:左右逢源好口才

不說無邊際的奉承話

見什么人說什么話

把話說到別人心窩里

一團正氣鼓舞士卒

職場口才

一、徐庶:*高明的求職口才

毛遂自薦

獲得領導青睞的說話技巧

徐庶走馬薦諸葛

一番話救了趙云性命

二、郭嘉:三國**謀士

從郭嘉對孫策的預言說起

高瞻遠矚,“十勝論”一鳴驚人

向領導提建議的技巧

三、孫權:領導的口才藝術

領導怎樣和下屬說話

放得下架子,勇于承認錯誤

看孫權怎樣表揚周泰

作決斷時能一錘定音

暖語溫存,及時給下屬吃“定心丸”

看孫權如何化解下屬矛盾

四、魯肅:生就機智好口才

精辟獨到《榻上策》

以曲為直辨真?zhèn)?br> 抓住事物的核心提問

單刀會,有理有據索荊州

善設懸念,吸引他人的關注

五、賈詡:把話說得滴水不漏

點到為止,好話只說三分

欲擒故縱的說話技巧

審時度勢,把話說到點子上

揣摩心機,把仇人變成朋友

留有余地,切忌自斷退路

分析越周到,說話越老到

說服口才

一、王允:挑撥離間就這幾招

一句話把貂蟬推上風口浪尖

摔人之前先將其捧高

掌握好說服的時機

火上澆油,說動呂布戮董卓

二、貂蟬:伶牙俐齒的美女

弱女子成功策反偉男子

身處險境,口才是*好的防身術

暗戰(zhàn)董卓的“大腦”李儒

把肢體語言用到極致

三、李恢:*精明的說客

好口才離不開自信

與諸葛亮的一席對話

一張鐵嘴降馬超

虛實結合,巧語妙計退叛軍

四、鄧芝:外交談判的高手

求見孫權的說話技巧

了解對方的真實意愿

表明實力,打消對方疑慮

辯論口才

一、費祎:高談闊論的演講家

左右逢源的說話技巧

中規(guī)中矩易成方圓

面對不敬,且把針尖對麥芒

拒絕是一門藝術

二、張松:說話*損的人

機智應對,折服奇才楊主薄

綿里藏針,暗損曹操無自危

口吐蓮花,說動劉備人益州

巧辭奪理,說得劉璋暈了頭

三、闞澤:舌頭*硬的人

請君入甕,奪辭雄辯瞞曹操

巧演雙簧,計誘蔡中與蔡和

言辭懇切,據理力爭薦陸遜

四、禰衡:禍從口出的罵人天才

史上*狂的個人簡歷

罵戰(zhàn)制勝的排比造勢法

那一場罵出來的殺身之禍

品三國學說話 節(jié)選

社交口才

一、諸葛亮:從舌戰(zhàn)群儒到罵死王朗

一、諸葛亮:從舌戰(zhàn)群儒到罵死王朗

諸葛亮(公元181~234年),字孔明,號臥龍居士,瑯琊陽都(今山東沂南縣)人。三國時杰出政治家、軍事家、戰(zhàn)略家、外交家。

諸葛亮在17歲時與友人徐庶從師于水鏡先生司馬徽。他看到劉表昏庸無能,不是濟世之主,于是結廬在襄陽城西二十里的隆中山中,隱居待時。公元207年,因劉備三顧茅廬,諸葛亮遂出山輔佐劉備,幫助劉備聯和孫權共同抵抗曹操,在赤壁之戰(zhàn)大敗曹軍,形成三國鼎足之勢。此后,又先后幫助劉備奪占荊州,攻取益州,繼而又擊敗曹軍,奪得漢中。劉備在成都建立蜀漢政權之后,諸葛亮被任命為丞相,主持朝政。諸葛亮前后六次北伐中原,多以糧盡無功。公元234年,終因積勞成疾,病逝于五丈原軍中。

三國口才**人

說話是一門精妙的藝術,只不過,每個人的“造詣”有高有低。有的人說話枯燥乏味、如同嚼蠟,有的人說話則妙趣橫生、給人如沐春風的感覺。

赤壁之戰(zhàn)中,魯肅奉命去慰勞劉備的軍隊。

他見到諸葛亮的開場白是:“我,子瑜友也。”子瑜,就是諸葛亮的哥哥諸葛瑾,他是魯肅的忘年之交。短短的一句話就拉近了魯肅跟諸葛亮之間的關系。

你看,說話的藝術就是這么奇妙。它能使陌路人相逢一笑,結為知己;也能使兩個熟人一言不合,反目成仇。真可謂:一句話能說得人笑,也能說得人跳。

一說到諸葛亮,人們首先想到其政治才華和軍事謀略。其實,他的口才之好也是鮮有匹敵。《戰(zhàn)國策·東周》開篇寫道:“一人之辯,重于九鼎之寶;三寸之舌,強于百萬之師。”用這幾句話來評論諸葛亮,倒是恰如其分。你看他孤身下江東,舌戰(zhàn)群儒,說服東吳,全憑三寸不爛之舌。

當時曹操八十萬大軍壓境,東吳朝野一片混亂,分成主戰(zhàn)和主降兩派,特別是以張昭為首的投降派,仗著人多勢眾,氣焰囂張。諸葛亮肩負這一力挽狂瀾的使命來到東吳當“說客”,在尚未見到孫權前,便遭到了投降派的圍攻。于是,諸葛亮當仁不讓,其實,諸葛亮對東吳這班“峨冠博帶”的投降派早有了解。于是,針對他們懦弱無能、畏敵如虎的弱點予以揭露,以理服之,并對不同的人,用了不同的反駁方式。

他首先對付的人就是張昭。張昭倚老賣老,一開始就擺出一副長輩的架勢,不停地貶低、挖苦諸葛亮,譏笑他自比管仲是不自量力。

諸葛亮則用事實駁說,“吾主劉備兵不滿千,將領只有關羽、張飛、趙云,且軍不經戰(zhàn),糧不繼日,而在我的計謀下,成功地進行了博望燒屯,白沙用水,使夏侯敦、曹仁等輩心驚膽裂。我認為管仲、樂毅之用兵,也不過如此”。

此番話有理有據,令張昭無言以對。

緊接著,諸葛亮反唇相譏,以庸醫(yī)殺人為喻,隱然笑張昭等是庸臣誤國。甚至說張昭等人是:“坐議立談,無人可及,臨機應變,百無一能。”

虞翻夸大曹軍聲勢,諸葛亮指出:“曹操收袁紹蟻聚之兵,劫劉表烏合之眾,雖數百萬不足懼也。”虞翻笑他“軍敗當陽,計窮夏口”,猶言“不懼”是“大言欺人”。

諸葛亮譏諷說:“劉豫州以數千仁義之師,安能敵百萬殘暴之眾?退守夏口,所以待時也。今江東兵精糧足,且有長江之險,猶欲使其主屈膝降賊,不顧天下恥笑。——由此觀之,劉豫州才是真正不懼曹賊的人啊!”

步騭說他“欲效儀、秦之舌,游說東吳”。

諸葛亮并不諱言,理直氣壯地

說:“蘇秦佩六國相印,張儀兩次相秦,他們都有匡扶人國之謀,此非畏強凌弱,慎刀避劍之人也。而你們聽到曹操虛發(fā)詐偽之詞,便畏懼談降,怎么敢笑蘇秦張儀呢?”

陸績鄙視劉備是“織席販履之夫”。諸葛亮輕蔑地笑說:“您不就是袁術座間懷橘的陸郎嗎?請安坐,聽吾一言:高祖起身亭長,而終有天下,織席販履,又何足為辱乎?公小兒之見,不足與高士共語。”就這樣,在諸葛亮口中,一個織席販履的小兒劉備,卻成了大智大勇、大仁大義,足以安邦治國、一統華夏的圣主明君、大漢朝正統的“皇叔”。

在這場舌戰(zhàn)群儒中,諸葛亮充分顯示了他的辯論天才。

他的對手,都是東吳負有盛名的才智之士,諸葛亮如果辯不過他們,就無法說服孫權與劉備聯盟抗曹。在這種情勢下,諸葛亮或以鯤鵬之勢,居高處而論全局,對一些目光狹隘的人加以開導;或舉劉備以弱敵強的英雄氣概為對照,對一些膽小氣餒的人加以規(guī)勸,或站在社稷安危、國家大計的角度上,對一些賣國求榮的人加以斥責。直說得這些投降派語塞的語塞,羞愧的羞愧,失色的失色,一個個敗下陣去。

此番言辭不但堅定了孫權抗擊曹操的決心,還促進了孫劉兩家的聯盟,終于共破曹賊,奠定了魏、蜀、吳三國鼎立的大局。

好口才是練出來的

要提高說話能力,十分重要的一條就是多練。有的人從小就伶牙俐齒,但真正的好口才,都是后天訓練出來的。諸葛亮的口才也不是天生的,早在初出茅廬之前,他就常常與徐庶等好友和名士聚首“抱膝長吟”,高談闊論地“練”了多時了。

那么,怎樣才能訓練好口才呢?這當然要從基本功練起。

1.注重自己說話的語調

有人說“嗓音是身體的音樂,語調是靈魂的音樂”。語調能反映出你說話時的內心世界,你的情感和態(tài)度。同樣的話,如果用不同的語調表達出來,其效果也必然大相徑庭。有的人說話時,語調非常快,不容別人插嘴;有的則吞吞吐吐、慢條斯理,讓人失去耐心;還有的人裝模作樣、拿腔拿調,讓人渾身不舒服。

2.注意說話的速度

在語言交流中,講話的快慢將不同程度地影響信息的傳遞。速度太快,給人以緊張和焦慮之感,也會使得某些詞語模糊不清,他人就無法聽懂你所說的內容。如果速度太慢,則表明你領會遲鈍、過于謹慎。因此,應保持恰當的說話速度,不要太快也不要太慢,并在說話時不斷調整。

3.豐富的知識是說話的基礎

一個人就算舌頭再怎么靈巧,如果腹內空空,沒有一點東西,說出來的話定然高明不到哪去,不是空洞無物,就是枯燥乏味。諸葛亮博覽群書,天文地理、奇門八卦無所不包。正因為有這些廣博的知識,才使得他即使笑臥隆中,也能盡知天下事。

4.學習別人的說話技巧

聽是說的開始,要會說首先要學會聽。在你聽別人演講,或者聽別人談話時。隨時都可能聽到一些精彩的言論。特別是一些說話高手的演講、談話,也許只言片語,就會讓你受用不盡。你可以把別人精彩的談話在心里重復一遍,或者記在本子上。久而久之,你說話的題材、資料就會越來越多,你說起話來自然也就能出口成章了。

總之,好的口才,來自于平時的積累和訓練,它是一種厚積薄發(fā)的技巧。你若不想說話空洞無物,就一定要多加練習。同時,還要靜下心來去努力學習,拓展自己的視野。只有這樣,你說出的話才會符合潮流、內容豐富。

“隆中對”彰顯口才

從古至今,人們對“隆中對”中的精辟見解表示非常推崇。可以說,“隆中對”就是劉備對諸葛亮進行的一場面試。那么,諸葛亮究竟是怎樣應對的呢?“隆中對”打動劉備的又是哪一點呢?

首先,兩個人剛一見面,劉備就提了**個問題。

劉備這番話,表明了自己心系王室、心憂天下的這樣一個政治立場,同時,他坦陳自己能力有限,境遇堪憂,希望諸葛亮能幫助他走出困境。

他這樣一番心意,諸葛亮當然是理解的,也是同情的。

諸葛亮也非常清楚,劉備真正關心的,不是說主上蒙塵,我們皇上現在日子不好過該怎么辦,而是他自己一直寄人籬下,顛沛流離,成不了大事,該怎么辦?把握住了這個心理,諸葛亮的應答就能對癥下藥,說到劉備的心坎上了。

于是,諸葛亮先為劉備分析當今天下的形勢:“自董卓以來,豪杰并起,跨州連郡者不可勝數。”意思就是,自從董卓作亂以后,各路諸侯分封割據,搶占地盤,我們大漢王朝已經到了一個大家都不管皇帝死活,只管自己搶占地盤的時代。在這樣一個形勢下,你劉備也得搶占地盤。因為你想要在亂世立足,必須要有一塊根據地。

劉備和諸葛亮這一問一答,里面大有文章。面對面試官劉備的提問,諸葛亮的回答很實在、也非常有針對性。實際上,諸葛亮《隆中對》的高明之處,就在于他很務實。他深知,在面試的時候,沒必要再講那些套話了,就得來點干貨!

什么是干貨呢?說白了,就是面試官想了解什么,你就說什么!

在**個問題的回答中,諸葛亮給劉備吃了一顆定心丸。這讓劉備非常滿意,于是他緊接著提出了第二個問題。那就是:我劉備一直顛沛流離,寄人籬下,自己又兵微將寡、沒有什么實力,靠什么去搶奪地盤呢?

諸葛亮微微一笑,成竹在胸地說,這不是問題,成事在天,謀事在人嘛,在這一點上,你可以向人家曹操學習。“曹操比于袁紹,則名微而兵寡,然操遂能克紹,以弱為強者,非唯天時,抑亦人謀也”。

曹操這么一個現成的榜樣擺出來,劉備底氣充足了一些,不由得連連點頭。諸葛亮見狀,便接下去說:主公啊,你現在的情況,就好比當時的曹操,曹操能夠以弱勝強,你劉備也可以以弱勝強啊!強弱它不是絕對的,也不是永恒的,弱者可以變強者,強者也可能變弱者!那么,由弱變強靠什么呢,就靠人謀!話說到這個程度,劉備的自信心已經被他鼓舞起來了。他急不可待地問出了第三個問題,也是*關鍵的一個問題:我該怎樣謀劃,才能以弱勝強呢?

這個問題,早就在諸葛亮的意料之中了。于是他便滔滔不絕地發(fā)表了自己的見解:首先,我們分析當今天下的形勢,看看該去搶占哪一塊地盤。在北方,曹操把袁紹滅掉之后,已經牢牢占據了中原。“今操擁百萬之眾,挾天子而令諸侯,此誠不可與爭鋒。”他的地盤搶不得,因為他太強大。跟曹操搶地盤,無異于與虎謀皮,那太危險了。北方不行,那么東方呢?

諸葛亮分析說:“孫權據有江東,已歷三世,國險而民附,賢能為之用,此可以為援而不可圖也。”江東這個地方已經經過父兄三代的經營,政權非常穩(wěn)固。因此,我們只能跟他聯合、聯盟,但不能打他的主意。

這時,劉備有些著急了,他的眼睛不停地在地圖上掃描:那……那我該去搶占哪個地盤呢?是啊,天下之大,何處才是我劉備的容身之處呢?

諸葛亮笑了笑,伸出了手指頭:兩個地方,**個是荊州,第二個是益州。

諸葛亮認為,荊州是兵家必爭之地,也是英雄用武之地,是個好地方。更重要的一點是,這個地盤的主人守不住,我們很容易就能把它搶過來!所以諸葛亮說:“這是上天賞賜給將軍的禮物,將軍難道不想要嗎?”

劉備想要,當然想要!他這個時候上無片瓦,下無立錐之地,隨便給他個地

方他都想要,何況是荊州這個好地方,他又怎能不要?

諸葛亮說的另外一個地方是益州。

益州這個地方很大,包括現在的四川、重慶和陜西南部的一部分,尤其是漢中平原和成都平原,可以說是“沃野千里,天府之土”。那么,這個地方現在屬于誰呢?蜀(四川)這個地方屬于劉璋,漢中屬于張魯,這兩個人都不行,有這么好的地盤卻守不住。因此,諸葛亮建議劉備把它奪過來!

可以想象,在當時很落魄的劉備,聽了諸葛亮這一番精辟透徹的分析,心中一定是暗喜,認為自己興復漢室的大業(yè)終于有望了。可是劉備是當時軍閥中*弱的一個,不用說曹操、孫權的實力遠遠比他強,就連劉表、劉璋、張魯實力他也不如。那么,諸葛亮說得如此誘人,劉備難道沒有自知之明嗎?劉備憑借什么才能實現自己恢復漢室的夢想呢?

諸葛亮說:以將軍您的聲望,“信義著于四海”;以將軍您的身份,“帝室之胄”;再以將軍您的號召力,“總攬英雄,思賢如渴”。有這個身份,有這個名望,有這個號召力,你只要拿下這兩個地方,就有了一個穩(wěn)固的根據地。然后我們在這個根據地里面一方面把內部的政治搞好,另一方面把外部的關系搞好,聯合孫權。到時候,你就有一個獨立王國了。一旦天下有變,您就派一位上將軍從荊州北上,取道宛城,進攻洛陽,將軍自己從益州出發(fā),取道秦川,進攻西安,那個時候天底下的老百姓還不拿著酒、拿著菜、拿著飯、拿著肉夾道歡迎將軍您嗎?

這番話說得劉備是醍醐灌頂,哦,原來所謂霸業(yè)或者帝業(yè)就是這樣實現的,他說:“善!”太好了。

諸葛亮的“隆中對”給窮途末路的劉備指明了一條光明大道。在當時,一個身居小山村里的讀書人,能正確地評估各派政治勢力,能審時度勢地制定出一個順應時代的戰(zhàn)略方針,并很早就預見到后來“天下三分”的政治局面,這確實是難能可貴的。

此后,劉備始終待諸葛亮為上賓,集團全部重大決策都要與其共同協商探討,甚至在臨終之時還有托孤讓位之舉,誠可謂肝膽相照;諸葛亮也始終對劉備忠誠一心,鞠躬盡瘁,終成段千古佳話。

請將不如激將

諸葛亮說服別人很有一套,他不是直接去勸說你,而是先用言語來刺激你,等你被他挑起了爭強好勝之心,或者被刺激得情緒失控之時,那便是他說服你的*好時機。

請將不如激將,諸葛亮可謂是深諳此道。他出山之后,**個激將成功的對手是孫權。在赤壁戰(zhàn)爭開始前,通過激將之法,成功說服他堅定決心、抗擊曹操。

在見孫權之前,主戰(zhàn)派魯肅反復叮嚀諸葛亮對孫權“不可言曹操兵多”,怕的是孫權動搖抗曹的信念。可是,諸葛亮偏偏把曹操擁有一百幾十萬兵力的數字如實地說了出來。

魯肅在一旁聞言失色,慌忙以目暗示,但諸葛亮卻裝作沒看見。直到孫權迫不及待詢問退曹良策時,諸葛亮才詳細地對這一百幾十萬曹兵的狀況作了一一分析,指出曹軍“強弩之末”和“不習水戰(zhàn)”等致命短處,遂使孫權“頓開茅塞”,決心抗曹。

諸葛亮激將成功的第二個人是周瑜。當時,吳主孫權是“內事不決問張昭,外事不決問周郎”。在這場是戰(zhàn)還是和的紛爭中,周瑜是關鍵人物。他盡管主戰(zhàn),然而在外人面前,卻時而保持沉默,時而佯裝主和。

面對不動聲色,故意擺出一副高深莫測姿態(tài)的周瑜,諸葛亮一不談戰(zhàn)局,二不論強弱,卻背誦了一篇曹操命幼子曹植作的《銅雀臺賦》,用“攬‘二喬’于東南兮,樂朝夕之與共”等句,作為曹操想奪取孫策和周瑜妻子(大喬、小喬)的證據。諸葛亮的潛臺詞無非是:“周瑜,曹操要來搶你老婆了!”

周瑜明知是激將法,仍然氣得暴跳如雷,大叫:“吾與老賊勢不兩立!”終于表明了敵曹的立場,并請諸葛亮助其一臂之力,共同破曹。

其實,不但在外交上如此,諸葛亮在選人用將方面,也非常善于運用激將法來鼓勵將士殺敵作戰(zhàn)的勇氣和智謀。比如,在劉備奪取漢中的作戰(zhàn)中,諸葛亮就曾經連續(xù)兩次使用激將法,調動老黃忠用智破敵的積極性,使這位年近七十的老將軍,在作戰(zhàn)中立下汗馬功勞。

……

- >

經典常談

- >

月亮虎

- >

龍榆生:詞曲概論/大家小書

- >

山海經

- >

我從未如此眷戀人間

- >

上帝之肋:男人的真實旅程

- >

李白與唐代文化

- >

小考拉的故事-套裝共3冊