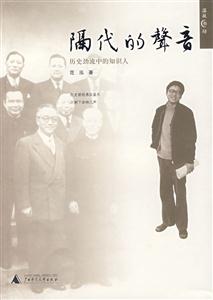

包郵 隔代的聲音-歷史勁流中的知識(shí)人

力圖避開(kāi)主流敘述的認(rèn)識(shí)定式,在挖掘最新史料的基礎(chǔ)上,以隔代人的視角,對(duì)中國(guó)近現(xiàn)代史上若干人物或重大事件重新闡釋和反思。

-

>

魯迅全傳:苦魂三部曲-增訂版(全三冊(cè))

-

>

大家精要- 克爾凱郭爾

-

>

尼 采

-

>

弗洛姆

-

>

大家精要- 羅素

-

>

大家精要- 錢(qián)穆

-

>

白居易:相逢何必曾相識(shí)

隔代的聲音-歷史勁流中的知識(shí)人 版權(quán)信息

- ISBN:9787563369386

- 條形碼:9787563369386 ; 978-7-5633-6938-6

- 裝幀:簡(jiǎn)裝本

- 冊(cè)數(shù):暫無(wú)

- 重量:暫無(wú)

- 所屬分類(lèi):>

隔代的聲音-歷史勁流中的知識(shí)人 內(nèi)容簡(jiǎn)介

本書(shū)力圖避開(kāi)主流敘述的認(rèn)識(shí)定式,在挖掘*新史料的基礎(chǔ)上,以隔代人的視 角,對(duì)中國(guó)近現(xiàn)代史上若干人物或重大事 件重新闡釋和反思。書(shū)中無(wú)論是陶希圣眼中的胡適,朋友記憶里的殷海光,還是蘇 雪林筆下的魯迅;無(wú)論是李敖與其伯樂(lè)蕭 孟能的恩怨糾葛,名門(mén)之媛陶琴薰五十七年佳人薄命,還是“高陶事件”主角之一 高宗武七年從政的隱晴幽微;抑或四十多年前那一場(chǎng)沸反盈天的“中西文化論戰(zhàn)”, 以及震驚世人的“雷案”背后的故事;展現(xiàn)的多是為人所一知半解者的陌生面。立足今天盤(pán)點(diǎn)對(duì)歷史的事后之明或許不難,難能可貴的是,作者對(duì)當(dāng)事人飽含溫存的那份了解之同情。

隔代的聲音-歷史勁流中的知識(shí)人 目錄

從政七年如咯血——高宗武舊事

《獨(dú)立評(píng)論》中的陶希圣

公竟渡河的悲劇——陶希圣從政之痛

名門(mén)之媛陶琴薰

陶希圣眼中的胡適

在“民主與獨(dú)裁”中的胡適

胡適為何屈就東方圖書(shū)館館長(zhǎng)

胡適先生簽名本——《師門(mén)五年記》及其他

下輯

殷海光其人其事

一個(gè)時(shí)代的一群人與一本雜志

“雷案”背后的故事(附:關(guān)于《風(fēng)雨前行——雷震的一生》這本書(shū))

君子絕交不出惡聲——雷震與王云五的筆墨官司

兩個(gè)浙江人

久違了,朱養(yǎng)民先生

蘇雪林論魯迅

四十多年前的一場(chǎng)“中西文化論戰(zhàn)”——《文星》雜志與一樁訴訟

蕭孟能晚年的悲情

泰山無(wú)字碑:從無(wú)字到有字

后記

隔代的聲音-歷史勁流中的知識(shí)人 節(jié)選

從政七年如咯血——高宗武舊事

高宗武是大歷史中的小人物。

他早年留學(xué)日本,歸國(guó)不久即從政,受當(dāng)?shù)蕾p識(shí),扶搖直上,別有一番懷抱;然而,處斯亂世,國(guó)力未充,內(nèi)外交迫,受其掣肘,事功有限,后更成為大人物政爭(zhēng)中信手調(diào)遣的一粒棋子,其命運(yùn)殊為可嘆也。不過(guò),既為小人物,則又有一好處,就是見(jiàn)勢(shì)不妙,船小好掉頭,趨避逃遁,茫如風(fēng)影,遠(yuǎn)離人們的視線,我們不打擾他,他更不想打擾我們。即使世道人心一落千丈,言人人殊,他也無(wú)動(dòng)于衷,一副倦鳥(niǎo)歸林的樣子。高宗武就是這樣一個(gè)人,三十歲之前,紅極一時(shí),之后,則躲得遠(yuǎn)遠(yuǎn)的,悄無(wú)聲息活到了九十歲。當(dāng)然,大人物中也有仁壽者,我們不去談他們。

一

1931年,高宗武從日本九州帝國(guó)大學(xué)法學(xué)院畢業(yè),時(shí)年二十五歲。

這是一個(gè)身材瘦小、文質(zhì)彬彬、“非常精明,而且擅長(zhǎng)辭令”的年輕人。返國(guó)后,在南京國(guó)立中央大學(xué)講授政治學(xué)。日本大學(xué)的法學(xué)專(zhuān)業(yè),其中包括許多政治學(xué)方面的內(nèi)容,這是我在寫(xiě)作《風(fēng)雨前行——雷震的一生》時(shí)所了解到的。1991年大陸出版的《中華民國(guó)史辭典》,并未提及高宗武在日本九州帝國(guó)大學(xué)是何種學(xué)歷。我從美國(guó)斯坦福大學(xué)歷史學(xué)教授約翰·享物·博伊爾的專(zhuān)著中了解到,當(dāng)年高宗武“關(guān)于中日外交問(wèn)題博士論文的片斷曾在中國(guó)好幾家報(bào)紙和雜志上發(fā)表過(guò)”。這樣看來(lái),他歸國(guó)不久,即能在中央大學(xué)講授政治學(xué)也就不足為奇了,同時(shí)也可見(jiàn)這個(gè)年輕人對(duì)政治的某種興趣。

第二年春末,經(jīng)友人介紹,高宗武決定前往廣州中山大學(xué)任教。就在動(dòng)身前,日本首相犬養(yǎng)毅突然在東京首相官邸遇刺身亡,這是日本少壯派軍人所為。海軍大尉塚野道雄、海軍上尉三上卓及其他三位現(xiàn)役海軍尉官、八位海軍預(yù)備役尉官等二十人,不滿當(dāng)時(shí)日本在內(nèi)政、外交、經(jīng)濟(jì)、教育、軍事等方面停滯不前的局面,認(rèn)為這是日本政黨、財(cái)閥、特權(quán)階級(jí)相互勾結(jié)的結(jié)果,遂決定在1932年5月15日刺殺犬養(yǎng)毅等政界人士,襲擊政友會(huì)本部,企圖消滅當(dāng)時(shí)日本政治領(lǐng)袖、有力財(cái)團(tuán),從而改變?nèi)毡镜恼维F(xiàn)狀,這就是日本歷史上著名的“五一五事件”。犬養(yǎng)毅在九一八事件后出任日本首相,早年與孫中山私交甚好,“一生支助中國(guó)革命”。高宗武自幼留學(xué)日本,對(duì)日本政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)與軍事形勢(shì)了解入微,立即針對(duì)此事寫(xiě)了一篇約六百字的短文,投給南京《中央日?qǐng)?bào)》。當(dāng)時(shí)中國(guó)的外交政策主要以日本為戰(zhàn)略目標(biāo),高的文章短小精悍,見(jiàn)識(shí)卓然,引起報(bào)社高層的興趣與關(guān)注。他們?cè)诳l(fā)此文時(shí)加了一個(gè)編后語(yǔ),示意作者到報(bào)社來(lái)面談一次。高宗武去了,報(bào)社讓他與有關(guān)編輯人員座談日本政情,并提出希望他參與報(bào)社工作:就日本問(wèn)題每周寫(xiě)兩篇專(zhuān)欄文章、兩篇社論,每月支付報(bào)酬一百五十元。高宗武認(rèn)為錢(qián)太少,不足以維持一家人的生計(jì)。報(bào)社為延攬人才,答應(yīng)再介紹高到南京中央政治學(xué)校任教,這樣每月另有一百五十元。日本首相犬養(yǎng)毅意外之死,打亂了高宗武原本的南下計(jì)劃,也改變了其一生的命運(yùn)。

就這樣,高宗武沒(méi)去廣州,轉(zhuǎn)而成為《中央日?qǐng)?bào)》特約撰稿人,很快就名聲大噪。但高本人實(shí)際上并不喜歡這項(xiàng)工作,認(rèn)為長(zhǎng)期這樣寫(xiě)短文時(shí)評(píng),“了無(wú)前途可言”,干了半年就離開(kāi)了。高宗武有一好友裴復(fù)恒,當(dāng)時(shí)在委員長(zhǎng)侍從室任職,推薦他人侍從室工作。蔣介石很欣賞他分析日本問(wèn)題的文章,特予延見(jiàn)長(zhǎng)談,擬委任侍從室上校秘書(shū),為其處理對(duì)日問(wèn)題。不知為什么,高卻沒(méi)有去。若干年后,高宗武在美國(guó)對(duì)好友提及此事,說(shuō)如果當(dāng)時(shí)隨蔣而不隨汪,其后大半生則完全不同了。

1933年8月,曾在王寵惠“好人內(nèi)閣”中擔(dān)任過(guò)財(cái)政總長(zhǎng)的羅文干,奉命前往新疆調(diào)解馬仲英、盛世才之間的爭(zhēng)端,以失敗而告終,同年12月辭去兼任的外交部部長(zhǎng)一職。這時(shí)汪精衛(wèi)為行政院院長(zhǎng),便自兼外交部部長(zhǎng)。前一年11月,高宗武已脫離《中央日?qǐng)?bào)》,轉(zhuǎn)到國(guó)民政府軍事委員會(huì)國(guó)防設(shè)計(jì)委員會(huì)任專(zhuān)員,負(fù)責(zé)日本問(wèn)題研究。人的命運(yùn)有時(shí)不可逆料,高宗武雖然婉拒蔣介石,未敢去侍從室做那個(gè)上校秘書(shū),汪精衛(wèi)卻又找上門(mén)來(lái):

有一家雜志的主編李圣五是在牛津大學(xué)留學(xué)的國(guó)際法權(quán)威,并且是汪精衛(wèi)部下。李把高的一篇文章送給汪看,汪看后表示愿意見(jiàn)見(jiàn)這個(gè)年輕人。汪當(dāng)時(shí)任外交部長(zhǎng),由于對(duì)高很賞識(shí),便邀請(qǐng)高參加政府工作,協(xié)助辦理同日本人談判有關(guān)中國(guó)和“滿洲國(guó)”建立鐵路和郵電聯(lián)系的事宜。

以日本問(wèn)題專(zhuān)家身份進(jìn)入外交部,這對(duì)于高個(gè)人來(lái)說(shuō),其誘惑遠(yuǎn)大于在蔣的侍從室任職。汪的抬愛(ài)不啻是一個(gè)“天賜良機(jī)”,此時(shí)若能進(jìn)外交部,自己在外交上的特殊才干便能得到充分發(fā)揮。而“在內(nèi)廷工作動(dòng)輒得咎,搞不好后半生的生活也大成問(wèn)題”。盡管當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)對(duì)這項(xiàng)談判普遍表示反對(duì),甚至將汪精衛(wèi)與他周?chē)哪切┤速H抑為妥協(xié)派,高宗武還是沒(méi)有半點(diǎn)遲疑。1934年年初,他人國(guó)民政府外交部任職,并很快成為一個(gè)引人注目的人物。次年5月,升任外交部亞洲司科長(zhǎng);一個(gè)月后,升兼亞洲司幫辦(副司長(zhǎng)),主持對(duì)日交涉事務(wù),成為汪手下的一個(gè)得力于將。這時(shí)高的薪俸是每月三百元,汪以高“對(duì)日交涉繁忙,應(yīng)酬也多”為由,特準(zhǔn)另加三百元補(bǔ)貼。這個(gè)數(shù)字在當(dāng)時(shí)已不少,高卻認(rèn)為僅可勉強(qiáng)應(yīng)付自己平日里的各種開(kāi)銷(xiāo)。高是那種特別喜歡交朋友的人,尤其與日本人關(guān)系良好。其間,曾奉派前往日本考察,并擬秘密進(jìn)入“滿洲國(guó)”收集情報(bào),無(wú)奈不得其門(mén)而入。后在一位日本特高課警察朋友的幫助下,才得以進(jìn)入東北,時(shí)間長(zhǎng)達(dá)一個(gè)月,收獲甚豐。返回南京后,高將考察報(bào)告同時(shí)呈報(bào)外交部及蔣介石,由此又得到蔣的一次召見(jiàn)。

蔣介石對(duì)高宗武的印象一直不錯(cuò)。盡管外界認(rèn)為高是汪的人,蔣卻不以為然,他向高詳細(xì)詢(xún)問(wèn)對(duì)日外交策略。高認(rèn)為日本決定吞并中國(guó),可行的有兩條線路,一條是北進(jìn),一條是南進(jìn);建議加強(qiáng)駐朝鮮和臺(tái)北總領(lǐng)事館之職責(zé),給予領(lǐng)事較高待遇,以便調(diào)查日本在兩處的動(dòng)向。蔣大為賞識(shí),當(dāng)場(chǎng)欲令外交部任高宗武為特命全權(quán)公使兼駐朝鮮總領(lǐng)事,被高婉拒。高的理由是“不適宜擔(dān)任這項(xiàng)負(fù)有情報(bào)工作之職務(wù)”。

1934年,蔣介石的盟兄黃郛(字膺白)奉命在北平處理華北地區(qū)的中日交涉事宜,出任行政院駐北平政務(wù)整理委員會(huì)委員長(zhǎng),兼華北戰(zhàn)區(qū)救濟(jì)委員會(huì)委員長(zhǎng)。這時(shí),日本人又提出華北與“滿洲國(guó)”通商、通郵等各項(xiàng)事宜,黃以授權(quán)有限、不能全權(quán)處理為由,將此事打發(fā)到行政院。汪精衛(wèi)派高宗武代表外交部以郵政總局主任秘書(shū)的身份前往,“在不涉及承認(rèn)‘滿洲國(guó)’原則之下,專(zhuān)談通郵上之技術(shù)問(wèn)題”。黃郛于高宗武有知遇之恩,高到了北平后,即去拜見(jiàn)黃,發(fā)現(xiàn)此事并非技術(shù)上的細(xì)節(jié)問(wèn)題,而是需在政策上對(duì)日本有較大的讓步。高深感為難,認(rèn)為此事已超出職權(quán)范圍,必須請(qǐng)示行政院和外交部方可決定。在與日本人的談判中,高的態(tài)度十分強(qiáng)硬,黃郛責(zé)備過(guò)他。蔣介石此時(shí)正在北平協(xié)和醫(yī)院診治牙疾,黃將此事捅了上去。蔣兩次召見(jiàn)高談話。高宗武這樣回憶:“可能出自黃郛的建議,他兩次召見(jiàn)我。黃郛可能以為我比較聽(tīng)委員長(zhǎng)的話。不過(guò),兩次晉見(jiàn),委員長(zhǎng)并沒(méi)有給我任何指示。很顯然他是支持我的立場(chǎng)的。”黃郛早年入同盟會(huì),1924年馮玉祥發(fā)動(dòng)北京政變時(shí),做過(guò)代理總理,1928年為國(guó)民政府外交部部長(zhǎng),后因濟(jì)南慘案引咎辭職。黃與蔣有舊交。自視甚高,稱(chēng)高是“小孩子”或“這個(gè)小孩子”。黃這時(shí)不過(guò)五十四歲(兩年后病故),以這種口吻對(duì)待高宗武,實(shí)際上是對(duì)他有所不滿。

到華北后,高宗武受到行政院駐北平政務(wù)整理委員會(huì)委員湯爾和、王克敏(兩人后為日本傀儡)等人宴請(qǐng)。席間,湯等對(duì)高的見(jiàn)識(shí)與才華,贊許不絕。湯在給友人信中,稱(chēng)其“定力甚深”。王克敏此時(shí)兼任委員會(huì)財(cái)務(wù)處主任,也頗有同感,馳電蔣介石擬邀高出任財(cái)務(wù)處總參議或秘書(shū)長(zhǎng),高不以為意,又是婉拒。蔣特別欣賞他這種做事講原則又不愛(ài)為官的態(tài)度。

第二年5月,高宗武升任外交部亞洲司司長(zhǎng),年僅二十九歲。“高居然挨過(guò)了那一陣反妥協(xié)的抗議風(fēng)暴,而且年紀(jì)那樣輕就當(dāng)了那么大的官,這說(shuō)明別人常常贊揚(yáng)他頗有政治才干這一點(diǎn)的確名不虛傳。”高本人卻這樣說(shuō):

通郵問(wèn)題解決后不久,我從亞洲司副司長(zhǎng)晉升為司長(zhǎng)。由于許多適合這個(gè)職位的官員年齡都比我大,資格也比我老,這個(gè)升遷毫無(wú)疑問(wèn)是委員長(zhǎng)的意思。升級(jí)帶給我更多的困難,因?yàn)槟且馕吨c日本更頻繁的接觸……

“1935年11月1日,汪精衛(wèi)在南京遇刺受傷,辭去本兼各職,赴歐洲療傷;蔣介石乃接手,為行政院院長(zhǎng),同時(shí)電令湖北省主席張群接任外交部部長(zhǎng)。張十日后到任,高驛馬未動(dòng),仍為亞洲司司長(zhǎng)。張主持外交大計(jì)。對(duì)日具體交涉則交由高宗武一人負(fù)責(zé),并囑其對(duì)日重要交涉案件可直接向蔣介石面報(bào)或請(qǐng)示。蔣也會(huì)直接來(lái)找高宗武。一次張群接聽(tīng)電話,是蔣介石打來(lái)的,他開(kāi)口就說(shuō):“我找高宗武……”以上這個(gè)細(xì)節(jié),為高宗武晚年對(duì)好友周谷所說(shuō)。翻檢張群口述、陳香梅筆錄的《張群先生話往事》一書(shū),此事未能得到證實(shí)。但周的文章公開(kāi)見(jiàn)諸報(bào)端,寧可信其有而不可信其無(wú)。從有關(guān)史料看,高與頂頭上司張群的私交確實(shí)不錯(cuò)。

張做了一年兩個(gè)月又十天的外交部部長(zhǎng),以他自己的話說(shuō):“我這一年多外交部長(zhǎng)的生活,戒慎緊張,苦惱多而歡樂(lè)少,而且未能有效地實(shí)際改善中日關(guān)系,未符*初期望……”張?jiān)鴮?duì)高宗武抱怨日本人難以對(duì)付,且須事事請(qǐng)示蔣介石,無(wú)以獨(dú)當(dāng)一面,高建議他辭職。“張遂于1937年2月25日徑電蔣委員長(zhǎng)請(qǐng)辭,久未接復(fù)電,一日突接蔣電‘囑高宗武來(lái)見(jiàn)’。張部長(zhǎng)很幽默地對(duì)高司長(zhǎng)說(shuō):‘蔣委員長(zhǎng)要你來(lái)接外交部長(zhǎng)。’3月3日張群辭職照準(zhǔn),卻由王寵惠繼任。”周谷不知何許人,竟用了一個(gè)“卻”字,給人的印象就好像蔣曾屬意由高來(lái)接任外長(zhǎng),其實(shí)這不過(guò)是純粹的臆想而已。且不說(shuō)蔣在用人上向來(lái)隱忍多謀,而且私心很重,更有權(quán)力上的制衡,憑此時(shí)高宗武在政壇上的實(shí)力,何以能出掌一個(gè)關(guān)乎國(guó)家命運(yùn)的堂堂外交部?即使后來(lái)在汪精衛(wèi)眼中,高也是“年事太輕”,*多只能當(dāng)外交部次長(zhǎng)。所以,張群的一句玩笑話,又豈能當(dāng)真呢?不過(guò),張群任外長(zhǎng),卻給了高宗武以用武之地。他上任后,即“一改汪精衛(wèi)‘不與日本直接交涉’的外交政策,采取主動(dòng)與日方談判的戰(zhàn)略,以求中日關(guān)系的全盤(pán)調(diào)整”。這一思路與高內(nèi)心的想法不謀而合,高的賣(mài)力可想而知。從張群的回憶中可證實(shí),當(dāng)時(shí)對(duì)日交涉各事高均有參與。張群也曾派他會(huì)同張嘉璈、王世杰專(zhuān)程飛廣州,向蔣匯報(bào)有關(guān)會(huì)談詳情,并請(qǐng)求指示,可見(jiàn)高在蔣、張兩人面前的某種重要性。

不過(guò),高本人心里又十分清楚:“在1937年抗戰(zhàn)爆發(fā)之前三年,我在不同環(huán)境之中擔(dān)任一個(gè)吃力不討好的角色——中國(guó)對(duì)日本首腦人物的主要談判人員。”高在外交部工作時(shí)向不稱(chēng)人官銜,對(duì)部長(zhǎng)只稱(chēng)“岳軍先生”(即張群),對(duì)蔣介石、汪精衛(wèi)均稱(chēng)蔣先生、汪先生。這是高書(shū)生意氣、甚為可愛(ài)的一面,但骨子里一種顧盼自雄、舍我其誰(shuí)的心態(tài)又灼然可見(jiàn),以致不久即闖下大禍。

二

1937年盧溝橋事變后,中日戰(zhàn)爭(zhēng)全面爆發(fā)。

蔣介石在廬山表示“戰(zhàn)端一開(kāi),只有打到底”,中國(guó)已不可能再忍讓。就中日雙方軍事力量對(duì)比而言。中國(guó)方面是迫不得已而抵抗,即是應(yīng)戰(zhàn)而不是求戰(zhàn)。戰(zhàn)爭(zhēng)的慘烈超出一般人的想象,每小時(shí)的傷亡人數(shù)以千計(jì)。但中國(guó)軍隊(duì)在華北和華東兩個(gè)戰(zhàn)場(chǎng),所表現(xiàn)出來(lái)的那種不屈服不投降的英勇氣概,又為日本軍閥所不曾料到。然而,“抵抗至山窮水盡之時(shí),尤其在1938年夏秋之際,國(guó)土精華盡失,真已到內(nèi)無(wú)糧草、外無(wú)救兵的絕境。若論抗敵武裝,我軍已無(wú)一個(gè)完整之師,可以繼續(xù)作戰(zhàn)……此仗如何打得下去”?

戰(zhàn)爭(zhēng)初期,1937年7月24日,蔣介石曾接見(jiàn)英國(guó)大使許閣森,希望英方居中調(diào)解;7月25日,又接見(jiàn)美國(guó)大使詹森,呼吁美國(guó)在道義上協(xié)助制裁日本:7月26日,再與德國(guó)大使陶德曼見(jiàn)面,希望德國(guó)出面調(diào)停中日戰(zhàn)事;該日下午,又接見(jiàn)法國(guó)大使那齊雅。這一連串的外交行為,是在兌現(xiàn)七八天前,蔣在廬山同時(shí)表示的“在和平根本絕望之前一秒鐘,我們還是希望和平的,希望用和平的外交方法,求得盧事的解決”這一愿望,即以時(shí)間爭(zhēng)取空間,從而贏得戰(zhàn)機(jī)。蔣在7月19日的日記中寫(xiě)道:“政府對(duì)和談表示決心,此其時(shí)矣。人以為危,我以為安。立意既定,無(wú)論安危成敗,在所不計(jì)。”

雖然一般認(rèn)為兩國(guó)交惡,和與戰(zhàn)不可兼容,但實(shí)則戰(zhàn)爭(zhēng)與和平交涉有時(shí)是并行的,和談對(duì)打仗而言是一種政治作戰(zhàn)。而在日本方面,陸軍中的“不擴(kuò)大派”在政府決定出兵中國(guó)華北之后并沒(méi)有停止活動(dòng),在七、八兩月內(nèi),曾經(jīng)兩次推動(dòng)以“和平交涉”為招牌的對(duì)華政治誘降活動(dòng)。一次是敦促首相近衛(wèi)文磨派密使對(duì)南京政府進(jìn)行試探,另一次就是向昭和天皇獻(xiàn)策并推動(dòng)政府開(kāi)展“船津工作”。后者的計(jì)劃是:為保全日本陸軍的面子,設(shè)法讓中國(guó)政府先開(kāi)口要求停戰(zhàn)講和,“由正在東京的在華日本紡績(jī)同業(yè)會(huì)理事長(zhǎng)船津辰一郎去擔(dān)任誘導(dǎo)中國(guó)方面的任務(wù),迅速派他赴上海,將全面調(diào)整邦交、停戰(zhàn)條件方案的內(nèi)容,作為他個(gè)人聽(tīng)到的傳聞中日本政府意向,秘密傳遞給中國(guó)外交部亞洲司司長(zhǎng)高宗武,進(jìn)行試探。如果有被接受的可能性,則開(kāi)始外交交涉州”。日本人挑中高宗武為試探人選,可見(jiàn)他們認(rèn)為這是一個(gè)能將和談信息迅速帶到南京上峰那里的人。剛至而立之年的高宗武——國(guó)民政府中**流的“日本通”,事實(shí)上已成為中日雙方此時(shí)意欲打通外交路線的首要人選。7月31日,蔣介石、汪精衛(wèi)分別召見(jiàn)高宗武,期許甚高,其責(zé)任與分量不輕。

隔代的聲音-歷史勁流中的知識(shí)人 作者簡(jiǎn)介

范泓,1955年生。現(xiàn)居南京,供職某新聞單位。2000年以來(lái),在《南方周末》、《文匯報(bào)》、《老照片》、《溫故》、《書(shū)屋》、《隨筆》及《傳記文學(xué)》(臺(tái)灣)等報(bào)刊發(fā)表多篇文章,著有《風(fēng)雨前行——雷震的一生》、《與李敖打官司》等。

- 主題:

溫故書(shū)坊系列書(shū)籍,廣西師范大學(xué)出版社出版,了解那個(gè)年代的別人眼中的故事,不一樣的視角,或許能有不一樣的發(fā)現(xiàn)。

- 讀者:我想養(yǎng)***(購(gòu)買(mǎi)過(guò)本書(shū))

- 主題:

當(dāng)代為什么沒(méi)有這樣的知識(shí)分子,為什么要去傾聽(tīng)“隔代的聲音”?如果讀后能產(chǎn)生這樣的疑問(wèn),便足以以知音自許。

- >

隨園食單

- >

山海經(jīng)

- >

推拿

- >

有舍有得是人生

- >

中國(guó)人在烏蘇里邊疆區(qū):歷史與人類(lèi)學(xué)概述

- >

企鵝口袋書(shū)系列·偉大的思想20:論自然選擇(英漢雙語(yǔ))

- >

二體千字文

- >

回憶愛(ài)瑪儂

-

¥14.3

¥35