-

>

百年孤獨(2025版)

-

>

易中天“品讀中國”系列(珍藏版全四冊)

-

>

心歸何處

-

>

(精裝)羅馬三巨頭

-

>

野菊花

-

>

梁啟超家書

-

>

我的父親母親:民國大家筆下的父母

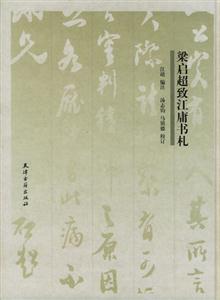

梁啟超致江庸書札 本書特色

《新會梁啟超書札》五十通、七十六葉,另封面、內封、封底各一葉,用梁啟超自制『飲冰室用箋』,如『飲冰集張公方碑』、『寫陶句自制箋』、『集張伯敦碑』、『飲冰室啓事』等,也有少量坊間『文美齋蘭亭箋』和『幣制局用箋』,係一九一三年~一九二六年間寫給江庸的。內封題『新會梁啟超書札 民國十五年裝池』,下有江庸題署。

本書主要收編了梁啟超先生當年任司法總長期間,與江庸交接工作期間的書札五十二篇。本書為近代史研究提供了鮮為人知的信息與資料。另外也為書法藝術研究者提供了藝術欣賞的范冊。

梁啟超致江庸書札 內容簡介

《新會梁啟超書札》五十通、七十六葉,另封面、內封、封底各一葉,用梁啟超自制『飲冰室用箋』,如『飲冰集張公方碑』、『寫陶句自制箋』、『集張伯敦碑』、『飲冰室啓事』等,也有少量坊間『文美齋蘭亭箋』和『幣制局用箋』,係一九一三年~一九二六年間寫給江庸的。內封題『新會梁啟超書札民國十五年裝池』,下有江庸題署。

本書主要收編了梁啟超先生當年任司法總長期間,與江庸交接工作期間的書札五十二篇。本書為近代史研究提供了鮮為人知的信息與資料。另外也為書法藝術研究者提供了藝術欣賞的范冊。

梁啟超致江庸書札 節選

《新會梁啟超書札》五十通、七十六葉,另封面、內封、封底各一葉,用梁啟超自制『飲冰室用箋』,如『飲冰集張公方碑』、『寫陶句自制箋』、『集張伯敦碑』、『飲冰室啓事』等,也有少量坊間『文美齋蘭亭箋』和『幣制局用箋』,係一九一三年~一九二六年間寫給江庸的。內封題『新會梁啟超書札 民國十五年裝池』,下有江庸題署。

本書主要收編了梁啟超先生當年任司法總長期間,與江庸交接工作期間的書札五十二篇。本書為近代史研究提供了鮮為人知的信息與資料。另外也為書法藝術研究者提供了藝術欣賞的范冊。

梁啟超致江庸書札 作者簡介

梁啟超(1873~1929),近代思想家、文學家、學者。字卓如,一字任甫,人稱任公,號飲冰子,或署飲冰室主人。廣東新會人。清代同治十二年(1873)正月二十六日 (2月23日)生于新會縣南西江入海口半島上的熊子鄉茶坑村。祖父名維清,字鏡泉,秀才,為縣學教諭。父名寶瑛,字蓮澗,科名不得志,教讀鄉里。

梁啟超幼從家庭及城鄉多師受學,6歲讀畢《四書》、《五經》。"八歲學為文,九歲能綴千言"(《三十自述》)。12歲中秀才。17歲中舉人。自稱"自十七歲頗有術于中外強弱之跡"(《適可齋記言記行·序》)。光緒十四年(1888)起,肄業于廣州學海堂(道光四年兩廣總督阮元所建立),仍為乾嘉以來正統派"漢學"及詞章之學。光緒十六年中舉人。此年秋,他和學海堂同學陳千秋,同奉南海康有為為師。康有為"取其所挾持之數百年無用舊學更端駁詰,悉舉而摧陷廓清之","自是決然舍去舊學,自退出學海堂"(《三十自述》)。康有為講學于廣州長興里萬木草堂,梁啟超從康有為始習經世致用之學,包括今文經學、史學、西學乃至佛學,思想為之一變。康有為著《新學偽經考》、《孔子改制考》等,梁啟超并參與校勘、分纂。

在文學創作上,梁啟超有多方面的努力和嘗試。詩歌、散文、戲曲和小說,他都寫過,而以散文為大宗。他"夙不喜桐城派古文",也打破了"幼學為文,學晚漢魏晉"的束縛,自求解放,"務為平易暢達,時雜以俚語、韻語及外國語法,縱筆所至不檢束",而"條理明晰,筆鋒常帶情感,對于讀者,別有一種魔力焉"(《清代學術概論》二十五)。他的"新文體",對傳統古文是一次猛烈的沖擊,為王韜以來散文社會化進一步的發展。他的散文可分政論、傳記、雜文三大類。政論如《變法通議》、《排外平議》、《新民說》、《異哉所謂國體問題者》、《袁政府偽造民意密電書后》、《辟復辟論》等,都是現實政治、社會的產物,或為原則議論,或為具體事論,務于詳論博辯,說理深透,有現實和歷史意義,有思想認識價值。他的傳記文,長短大小不一,作風亦多變化。有些略似舊史傳,如《殉難六烈士傳》(《戊戌政變記》),敘事謹嚴,語言簡練,刻畫人物的性格特征有形象性,代表其早期傳記文風貌。后于光緒二十七年(1901)作《中國四十年來大事記》,一名《李鴻章》,即《李鴻章傳》和《南海先生傳》,自覺地改革中國傳統的史傳文,而代之以西人的夾敘夾議的評傳體,并溯源于《史記》的《伯夷列傳》、《屈原列傳》、《貨殖列傳》,強調寫傳記寫得象其為人,注重傳記的歷史性,要求符合歷史的實際,寫出真實的歷史。他寫了許多歷史人物傳記,實際都是寫一個時期的歷史。他還寫了大量雜文。這些雜文,內容形式多種多樣,篇幅較小,難以分類。光緒二十五年(1899)作的《自由書》,成于"每有所觸,應時援筆,無體例,無次序,或發論,或講學,或記事,或抄書,或用文言,或用俚語,惟意所之",則是讀書筆記或隨感錄之類,是最初一本雜文集。光緒二十七年(1901)十一月,《清議報》出版100期,他有《〈清議報〉》一百冊祝辭……》,其中說:"其內容之重要者,則有……《少年中國說》、《呵旁觀者文》、《過渡時代論》等,開文章之新體,激民氣之暗潮。"這三篇是他早期散文的代表作,篇幅較長,亦屬雜文一類。它們都不是通常的政論文,而只是以政論的內容,出之以特殊的形式,指出現象,提出問題,發為感慨,振奮人心。最突出的是《少年中國說》,極力歌頌少年的富有朝氣的精神作用,振奮老大帝國的暮氣沉沉和日益衰頹的人心;不嫌重疊堆砌,反復強調,多用譬喻,淋漓盡致;運用語言,又非常自由,或奇或偶,或文或白,或中或外,打破一切格式,運用各種手段,力求表達一事一理明白無礙。這種文章才華橫溢,氣勢奔放,感情充沛,語言豐富,有強烈的鼓動性,是適應改良運動宣傳需要的產物。他充分發揮了散文宣傳作用,使散文成為政治斗爭最有效的工具。他的散文雖有重疊累贅的缺點,過于疏展鋪陳,但就形式風格和社會影響來說,確是代表散文發展的新的歷史階段。

梁啟超作詩較晚,絕大部分是流亡國外的作品,今存古近體詩 360多首,詞60多首。他熱心提倡"詩界革命",但并不以詩人自命,而以余事為詩。《雷庵行》、《讀陸放翁集》、《太平洋遇雨》、《澳亞歸舟雜興》、《自勵二首》、《志未酬》、《舉國皆我敵》、《二十世紀太平洋歌》、《愛國歌四章》等等,抒發被迫流亡的憤慨,富有自豪感和積極樂觀、獻身革命的精神,歌頌新天地、新思想、新文化,突出地歌頌愛國主義,有進步意義和認識意義。作品表現了自己詩論的特點,即舊風格含新意境,亦不排斥新名詞。一般熱情奔放,直抒胸臆,樸實曉暢,格調妥當,足稱一種"新派詩"。他自認"詩半舊",亦符合實際。

- 主題:可欣賞可學習

《梁啟超致江庸書札》是做的很好的一本書。買這本書,我以為可以欣賞任公的書法和飲冰室主人自制箋樣,可以學習傳統書信格式和習用套語。如果研究近代史或梁啟超,也可以從中得到有用的信息和資料。

- >

自卑與超越

- >

煙與鏡

- >

中國人在烏蘇里邊疆區:歷史與人類學概述

- >

隨園食單

- >

經典常談

- >

二體千字文

- >

推拿

- >

詩經-先民的歌唱