-

>

魯迅全傳:苦魂三部曲-增訂版(全三冊)

-

>

大家精要- 克爾凱郭爾

-

>

尼 采

-

>

弗洛姆

-

>

大家精要- 羅素

-

>

大家精要- 錢穆

-

>

白居易:相逢何必曾相識

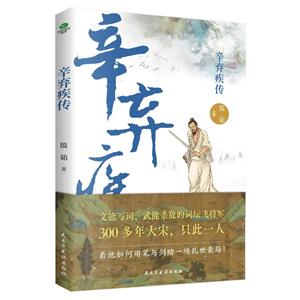

辛棄疾傳 版權信息

- ISBN:9787513947329

- 條形碼:9787513947329 ; 978-7-5139-4732-9

- 裝幀:平裝-膠訂

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>

辛棄疾傳 本書特色

1、再現辛棄疾的傳奇一生,感受詞人的孤傲、遺憾與深情。

辛棄疾以整頓乾坤己任,他有氣吞萬里如虎的慷慨豪情,也有稻花香里的閑逸恬淡。他文能提筆安天下,武能上馬定乾坤。他是一位深沉的哲人,一位“南北兩朝,實無兩匹”的愛國詞人。本書鉤稽史料,完整再現南宋詞人辛棄疾跌宕起伏的人生,探尋南宋大困局下一位詞人的矛盾與沉浮。

2、經典詞篇融入詞人曲折人生,深度領略辛詞的意蘊。

辛棄疾有“詞中之龍”之譽,詞作甚多,至今留存600余首。其詞題材廣泛,風格以豪放為主,詞風痛快淋漓,魚龍百變,與蘇軾并稱“蘇辛”。田園詞清新活潑,別有風情。多樣的詞作,盡展辛棄疾不凡的人生經歷,高遠的人生氣象,難解的人生困境。

3、以小見大,通過辛棄疾跌宕人生,了解南宋政治格局。

辛棄疾一生歷經高宗、孝宗、光宗、寧宗四朝,四處宦游,歷任湖北、江西、湖南、福建、浙東等地提刑或安撫使等職,并兩度退隱。他的仕途進退是南宋朝局變動的反映。對辛棄疾生平的再現,也是對南宋歷史的精彩詮釋。

4、全新出版,精心審校。大開本,大字疏朗排版,閱讀更舒適。

5、附贈詞人行程卡,跟著詞人去旅行。

辛棄疾傳 內容簡介

辛棄疾(1140—1207),字幼安,號稼軒,山東歷城(今濟南)人。出生時中原已為金國所占。紹興三十一年(1161年)金人南侵,辛棄疾加入抗金隊伍,突騎渡江與宋廷聯絡,次年率義軍歸宋。上《美芹十論》《九議》等軍事奏議,力主抗金。他文能提筆安天下,武能上馬定乾坤,然而一生四處宦游,歷任湖北、江西、湖南、福建、浙東等地提刑或安撫使等職,并兩度退隱,壯志難酬,*后在江西鉛山去世。本書鉤稽史料,以辛棄疾的人生經歷為經,其詞作為緯,探尋南宋大困局下一位詞人的矛盾與沉浮。

辛棄疾傳 目錄

**章壯發旌旗擁萬夫

1. 生于亂世

2. 橫槊少年

3. 兩赴燕京

4.投奔耿京

5. 生擒叛徒

第二章 眾里尋他千百度

1. 初涉仕途

2. 天賜佳緣

3.隆興北伐

4.美芹悲黍

5.浮華建康

第三章郁孤臺下清江水

1.再上九議

2. 滁州興民

3. 憂思重重

4. 智退茶寇

5. 鐵腕平亂

第四章醉里挑燈看劍

1. 為民發聲

2. 建飛虎軍

3.治理糧荒

4.削官為民

5. 隱居帶湖

第五章稻花香里說豐年

1. 稼軒居士

2.心意難平

3.英雄相惜

4. 鵝湖之約

5.南宋雙子

……

第六章剩水殘山無態度

第七章男兒到死心如鐵

附錄

辛棄疾傳 節選

1.生于亂世

江西省鉛山縣南十五里的陽原山中,有一座被荒草包圍的古墓。除了風聲和鳥鳴,這里大多時候是安靜的。然而,在南宋度宗咸淳年間(1265—1274年)的某一天,時任史館校勘之職的詩人謝枋得突然來到這里,他滿懷崇敬地瞻仰過古墓后,在墓地旁的寺廟里住了下來。怪事就發生在這天晚上。由于此墓地處偏僻,謝枋得費了不少周折才找到這里。早已疲憊不堪的他想早點休息,剛躺下來,忽聽祠堂里傳來悲憤的疾聲大呼,就像有人在訴說自己的冤屈。那呼聲從日落到三更,持續不絕。越是靠近他的寢室,呼聲就愈加激昂。寺廟中的數十人聽到這聲音都以為是神明顯靈。謝枋得聽到這聲音,思忖片刻,披衣而起,點亮蠟燭,提筆寫了一篇祭文:

公有英雄之才,忠義之心,剛大之氣,所學皆圣賢之事……大仇不復,大恥不雪,平生志愿百無一酬,公有鬼神,豈能無抑郁哉。六十年來,世無特立異行之士,為天下明公論。公之疾聲大呼于祠堂者,其意有所托乎?枋得倘見君父,當披肝瀝膽以雪公之冤,復官還職,恤典易名錄后,改正文傳,立墓道碑,皆仁厚之朝所易行者。然后錄公言行于書史,昭明萬世,以為忠臣義士有大節者之勸。此枋得敬公本心親國之事,亦所以為天下明公論,扶人極也。

寫到這里,門外呼聲戛然而止,長夜復得安靜。謝枋得吹滅蠟燭,總算能睡一個好覺了。

這位冤魂不散的墓主不是別人,他就是泣動山河、文武兼備的南宋詞人、抗金英雄辛棄疾。

在后人眼里,辛棄疾不但是與蘇東坡齊名的豪放詞人,還是一位精通武略、膽識過人的統帥與將軍,一生享榮耀無數。既然如此,他還會有什么未了的心愿呢?

一個人的榮辱與悲歡,總是離不開他所處的那個時代。讓我們追根溯源,看看辛棄疾所處的那個時代究竟發生了什么。

靖康元年(1126年),北宋發生了一件大事。那一年,對宋朝的富庶覬覦已久的金朝滅了遼國后,再也按捺不住膨脹的野心,集合兵馬一路狂飆南下,朝北宋發起攻擊。一時間,中原狼煙四起,哀鴻遍野。次年,北宋首都汴京被金軍攻陷,宋徽宗、宋欽宗兩位皇帝成為階下囚,北宋滅亡。因這一年為靖康二年,所以史稱“靖康之變”。

宋徽宗的第九個兒子、宋欽宗同父異母的弟弟趙構因當時不在東京,躲過一劫,在大臣的擁戴下,逃到南京應天府(今河南商丘)稱帝,即宋高宗,后定都杭州,是為南宋。為表示不忘國恥,杭州只能作為臨時都城,因此改名為臨安。

宋高宗即位十三年后,即高宗紹興十年五月十一日,在濟南府歷城縣(今山東濟南歷城區)一個叫四風閘的小村莊里,有戶姓辛的人家誕生了一名男嬰。男嬰的祖父名叫辛贊,是位學識淵博的愛國士大夫,經過斟酌后,他給孫子取名辛棄疾。

1.生于亂世

江西省鉛山縣南十五里的陽原山中,有一座被荒草包圍的古墓。除了風聲和鳥鳴,這里大多時候是安靜的。然而,在南宋度宗咸淳年間(1265—1274年)的某一天,時任史館校勘之職的詩人謝枋得突然來到這里,他滿懷崇敬地瞻仰過古墓后,在墓地旁的寺廟里住了下來。怪事就發生在這天晚上。由于此墓地處偏僻,謝枋得費了不少周折才找到這里。早已疲憊不堪的他想早點休息,剛躺下來,忽聽祠堂里傳來悲憤的疾聲大呼,就像有人在訴說自己的冤屈。那呼聲從日落到三更,持續不絕。越是靠近他的寢室,呼聲就愈加激昂。寺廟中的數十人聽到這聲音都以為是神明顯靈。謝枋得聽到這聲音,思忖片刻,披衣而起,點亮蠟燭,提筆寫了一篇祭文:

公有英雄之才,忠義之心,剛大之氣,所學皆圣賢之事……大仇不復,大恥不雪,平生志愿百無一酬,公有鬼神,豈能無抑郁哉。六十年來,世無特立異行之士,為天下明公論。公之疾聲大呼于祠堂者,其意有所托乎?枋得倘見君父,當披肝瀝膽以雪公之冤,復官還職,恤典易名錄后,改正文傳,立墓道碑,皆仁厚之朝所易行者。然后錄公言行于書史,昭明萬世,以為忠臣義士有大節者之勸。此枋得敬公本心親國之事,亦所以為天下明公論,扶人極也。

寫到這里,門外呼聲戛然而止,長夜復得安靜。謝枋得吹滅蠟燭,總算能睡一個好覺了。

這位冤魂不散的墓主不是別人,他就是泣動山河、文武兼備的南宋詞人、抗金英雄辛棄疾。

在后人眼里,辛棄疾不但是與蘇東坡齊名的豪放詞人,還是一位精通武略、膽識過人的統帥與將軍,一生享榮耀無數。既然如此,他還會有什么未了的心愿呢?

一個人的榮辱與悲歡,總是離不開他所處的那個時代。讓我們追根溯源,看看辛棄疾所處的那個時代究竟發生了什么。

靖康元年(1126年),北宋發生了一件大事。那一年,對宋朝的富庶覬覦已久的金朝滅了遼國后,再也按捺不住膨脹的野心,集合兵馬一路狂飆南下,朝北宋發起攻擊。一時間,中原狼煙四起,哀鴻遍野。次年,北宋首都汴京被金軍攻陷,宋徽宗、宋欽宗兩位皇帝成為階下囚,北宋滅亡。因這一年為靖康二年,所以史稱“靖康之變”。

宋徽宗的第九個兒子、宋欽宗同父異母的弟弟趙構因當時不在東京,躲過一劫,在大臣的擁戴下,逃到南京應天府(今河南商丘)稱帝,即宋高宗,后定都杭州,是為南宋。為表示不忘國恥,杭州只能作為臨時都城,因此改名為臨安。

宋高宗即位十三年后,即高宗紹興十年五月十一日,在濟南府歷城縣(今山東濟南歷城區)一個叫四風閘的小村莊里,有戶姓辛的人家誕生了一名男嬰。男嬰的祖父名叫辛贊,是位學識淵博的愛國士大夫,經過斟酌后,他給孫子取名辛棄疾。

據清人辛啟泰《稼軒先生年譜》記載,辛家世代為官,辛棄疾五世祖辛維葉曾任北宋大理評事,后來因為朝廷委派,由甘肅的狄道遷居到濟南。他的高祖辛師古曾任儒林郎。曾祖辛寂曾任賓州司戶參軍。祖父辛贊則效力于金朝,任朝散大夫。

公元1126年宋金交戰,濟南被金人占領。在金人的殺戮與壓迫下,北宋的漢人們忍氣吞聲,過著水深火熱的生活,辛贊的內心也無比焦灼與悲涼。他表面不動聲色,內心卻無時無刻不在想著如何揭竿反金,收復國土。可他雖有一腔報國之志,畢竟年歲太大,家族雖人口眾多,卻老的老,小的小,兒子也孱弱多病,沒有一個人能擔此重任。每每想到這些,辛贊只能暗自傷悲,深深嘆息。

辛棄疾的降生,讓老人看到了希望,他給孫子取“棄疾”之名是有深意的。“棄疾”即“去病”。漢代著名大將軍霍去病是辛贊的偶像。霍將軍驍勇善戰,十八歲就率領漢軍進擊匈奴,殺得敵軍四散逃竄。他收復河西,攻占祁連山,又深入漠北,進軍兩千多里,兵鋒逼近今俄羅斯貝加爾湖,致使匈奴遠遁,從此再不敢覬覦中原。辛贊給孫子取此名,一方面是希望他能夠平安健康地長大,不要像兒子那樣孱弱,另一方面,寄希望他能像霍去病那樣,馳騁疆場,收復失地,保家衛國。

辛棄疾出生時,南宋和金國已經對抗了十多年,南宋敗陣于金國鐵騎之下,偏安南方。雖與金國一年前達成了所謂的“天眷和議”,但也無法阻擋金人的兵鋒。就在辛棄疾出生的這一年,宋金之間的戰火又一次被點燃。

金朝皇子完顏兀朮(漢名宗弼)悍然撕毀兩國簽訂的和約,對猶豫不決、心存僥幸的南宋再次發起攻擊。消息傳來,南宋朝野上下為之震動。

南宋抗金名將岳飛得知后,慨然領命,出兵迎戰。他率領軍隊揮師北伐,先后收復鄭州、洛陽,攻破郾城、潁昌,大軍所至,攻無不克。然而,正當岳飛率領的“岳家軍”節節勝利時,朝廷卻打算見好就收。在秦檜等人的讒言下,宋高宗趙構一連下了十二道“金字牌”,逼迫岳飛班師回朝。岳飛不得已只好下令退兵。

在宋金議和談判時,為了表達誠意,討金兵歡喜,宋高宗趙構不但與金人簽訂了恥辱的“紹興和議”,答應稱臣賠款,還以“莫須有”的罪名殺害了岳飛、岳云父子。自此,宋金長達十余年的戰爭狀態結束了,形成了南北對峙的局面,宋高宗討來了一時安寧,臨安的西湖又開始歌舞升平。

按理說,宋高宗的父親和哥哥被敵人擄去,正在遭受折磨,他應該不斷北伐,迎回二圣,一雪國恥。但他沒有這樣做,宋高宗內心的小算盤眾人都看得很清楚,他擔心迎回二圣后,其皇帝位置不保。所以,在后來與金人的對峙中,他就在戰與和之間小心翼翼地維持著一種平衡。

在南宋偏安一隅時,處在淪陷區的北宋百姓并沒有甘當順民。面對壓迫,各地的抗金起義時有發生。為防止百姓暴動,金太宗完顏晟下令從東北遷徙大量女真人移居中原,擔任百夫長、千夫長。他們雜居在漢人中間,監視并

統治他們。這些金人來了就是老爺,他們視漢人如草芥、牛馬,大肆掠奪漢人的財物和土地,逼迫漢人做他們的佃農,給他們打長工。在他們殘暴的統治下,漢人的日子更加難過了。

為了“以漢治漢”,收復民心,金國迫切需要一批有經驗、有能力的管理人員,來鞏固對中原的統治,因此,金國開始對北宋原來的官員采取安撫政策,“遼、宋舊有官者皆換授”,鼓勵北宋的舊官故吏重新出山,擔任官職,為他們效力。

早在靖康之變朝廷南遷后,儒家思想根深蒂固的辛贊就想攜家南移,追隨新君,共御外侮。但因家族人口龐大,老弱婦孺眾多,舉家南遷實非易事,拋家舍業又于心不忍。經過激烈的思想斗爭后,迫于生計,辛贊決定留下來,暫屈于金人帳下,在金廷為官。每當想起自己的漢人身份,辛贊心里總會有種愧怍與不安。此時,雖然北宋已滅亡十多年,但南宋朝廷尚在,以漢人身份在金廷為官者,常常遭到漢族人士的鄙視,被稱為“虜官”,用現在的話說,就是“漢奸”。辛贊在金廷為官的十多年里,雖屢屢遭到誤解,卻從沒有一刻忘記過國仇家恨。他忍辱負重,對故國充滿著深深的眷戀,一直盼著中原光復的那一天。

他的這一情懷,也在潛移默化地影響著他的孫子辛棄疾。父親病逝后,辛棄疾一直跟隨著爺爺生活,隨其宦游各地。為了讓孫子牢記國恥,辛贊總是不失時機地向他灌輸抗金復宋的思想。他帶著年幼的辛棄疾憑吊山河,回想故國往日的太平景象,還常在閑暇時與他一起登高望遠,指畫河山,告訴他哪些地方曾經是戰場,哪些地方可為起事的憑借。辛棄疾每次都聽得很認真,在金國長大的他,跟爺爺一樣,內心有著極強的民族自尊心和愛國之情。

辛棄疾傳 作者簡介

殷茹:中國作家協會會員。在《短篇小說》《上海文學》《啄木鳥》《星火》《廈門文學》《小說月報·大字版》等刊物發表多篇小說,曾獲首屆“光明日報微博微小說大賽一等獎。主要作品有《開滿陽光的午后》《一個不純粹的人》《波伏瓦傳》《王陽明和他的世界》等。

- >

羅庸西南聯大授課錄

- >

李白與唐代文化

- >

有舍有得是人生

- >

名家帶你讀魯迅:故事新編

- >

唐代進士錄

- >

經典常談

- >

推拿

- >

史學評論