-

>

一個(gè)陌生女人的來信:茨威格短篇小說集

-

>

女人的勝利

-

>

崇禎皇帝【全三冊(cè)】

-

>

地下室手記

-

>

雪國(guó)

-

>

云邊有個(gè)小賣部(聲畫光影套裝)

-

>

播火記

馬利納 版權(quán)信息

- ISBN:9787559481771

- 條形碼:9787559481771 ; 978-7-5594-8177-1

- 裝幀:平裝-膠訂

- 冊(cè)數(shù):暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>>

馬利納 本書特色

編輯推薦

一顆火熱的心被無盡的等待、冷漠和暴力碾成灰燼

一個(gè)女人原本可能獲得的全部幸福

都在“今天”化為泡影

前方?jīng)]有出路,有的只是任誰都無法穿透的冰冷墻壁。

◎英格伯格·巴赫曼被奉為奧地利當(dāng)代*優(yōu)秀的作家之一。1990年,她的作品被翻成英文之后,被稱贊“能與弗吉尼亞·伍爾夫和塞繆爾·貝克特*好的作品相媲美”。

文學(xué)批評(píng)家哈羅德·布魯姆在《西方正典》里推薦閱讀的當(dāng)代奧地利作家。被奧地利作家托馬斯·伯恩哈德稱為“20世紀(jì)奧地利*智慧的女人”。

◎“那不勒斯四部曲”的作者埃萊娜·費(fèi)蘭特*喜歡的40本書之一。

巴赫曼曾有過一個(gè)名為“死亡形式三部曲”的寫作構(gòu)想,《馬利納》是其中之一,她在生前只發(fā)表了“死亡形式三部曲”中的這一部作品。

詩(shī)意的語言構(gòu)成意識(shí)的流動(dòng),像洶涌的潮水一般將小說汩汩推進(jìn)。

現(xiàn)實(shí)、夢(mèng)境、囈語、童話、通信、虛構(gòu)中的虛構(gòu)對(duì)話,平實(shí)的、狂暴的、自省的、殘酷的文字逼著“我”*終正視現(xiàn)實(shí),那里只有堅(jiān)實(shí)的墻壁而已。

“只有當(dāng)人們與當(dāng)代文學(xué)保持那令人眩暈的距離,才能真正讀懂這部充滿自白、富有變化的作品。”

◎小說《馬利納》于1991年被改編成同名電影,由諾貝爾文學(xué)獎(jiǎng)得主、奧地利女作家艾爾芙蕾德·耶利內(nèi)克主筆改編,由新德國(guó)電影異將韋納·施羅特執(zhí)導(dǎo)、法國(guó)女星伊莎貝·于佩爾擔(dān)當(dāng)主演。該片榮獲1991年德國(guó)電影*佳長(zhǎng)片獎(jiǎng)。

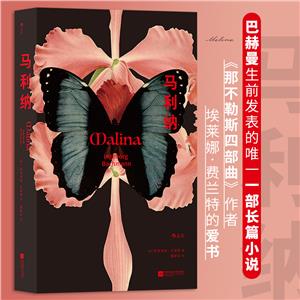

◎護(hù)封上的蘭花有“熱烈”之意,被灰色的蝴蝶壓住,昭示原本洶涌的熱情終遭暗淡的命運(yùn)。

內(nèi)封上的圖案是泡桐花,象征“永遠(yuǎn)的守候”,是對(duì)愛的執(zhí)著與堅(jiān)持,哪怕得不到回應(yīng)。

紅色字體與裸脊上的紅色鎖線相呼應(yīng),代表一份決絕的深情。編輯推薦

一顆火熱的心被無盡的等待、冷漠和暴力碾成灰燼

一個(gè)女人原本可能獲得的全部幸福

都在“今天”化為泡影

前方?jīng)]有出路,有的只是任誰都無法穿透的冰冷墻壁。

◎英格伯格·巴赫曼被奉為奧地利當(dāng)代*優(yōu)秀的作家之一。1990年,她的作品被翻成英文之后,被稱贊“能與弗吉尼亞·伍爾夫和塞繆爾·貝克特*好的作品相媲美”。

文學(xué)批評(píng)家哈羅德·布魯姆在《西方正典》里推薦閱讀的當(dāng)代奧地利作家。被奧地利作家托馬斯·伯恩哈德稱為“20世紀(jì)奧地利*智慧的女人”。

◎“那不勒斯四部曲”的作者埃萊娜·費(fèi)蘭特*喜歡的40本書之一。

巴赫曼曾有過一個(gè)名為“死亡形式三部曲”的寫作構(gòu)想,《馬利納》是其中之一,她在生前只發(fā)表了“死亡形式三部曲”中的這一部作品。

詩(shī)意的語言構(gòu)成意識(shí)的流動(dòng),像洶涌的潮水一般將小說汩汩推進(jìn)。

現(xiàn)實(shí)、夢(mèng)境、囈語、童話、通信、虛構(gòu)中的虛構(gòu)對(duì)話,平實(shí)的、狂暴的、自省的、殘酷的文字逼著“我”*終正視現(xiàn)實(shí),那里只有堅(jiān)實(shí)的墻壁而已。

“只有當(dāng)人們與當(dāng)代文學(xué)保持那令人眩暈的距離,才能真正讀懂這部充滿自白、富有變化的作品。”

◎小說《馬利納》于1991年被改編成同名電影,由諾貝爾文學(xué)獎(jiǎng)得主、奧地利女作家艾爾芙蕾德·耶利內(nèi)克主筆改編,由新德國(guó)電影異將韋納·施羅特執(zhí)導(dǎo)、法國(guó)女星伊莎貝·于佩爾擔(dān)當(dāng)主演。該片榮獲1991年德國(guó)電影*佳長(zhǎng)片獎(jiǎng)。

◎護(hù)封上的蘭花有“熱烈”之意,被灰色的蝴蝶壓住,昭示原本洶涌的熱情終遭暗淡的命運(yùn)。

內(nèi)封上的圖案是泡桐花,象征“永遠(yuǎn)的守候”,是對(duì)愛的執(zhí)著與堅(jiān)持,哪怕得不到回應(yīng)。

紅色字體與裸脊上的紅色鎖線相呼應(yīng),代表一份決絕的深情。

?名人推薦

我太喜歡巴赫曼了。她是20世紀(jì)奧地利*智慧、*具影響力的女作家。

——托馬斯·伯恩哈德,奧地利小說家、劇作家、詩(shī)人

一個(gè)維也納女人為她的情人做晚餐,在電話機(jī)旁等待,推遲那些原本計(jì)劃的外出行程、那些她原本注定要寫出的書。而在那段真空般的時(shí)光里,20世紀(jì)充滿創(chuàng)傷的深淵赫然張開,將她吞沒。

——湯姆·麥卡錫,美國(guó)編劇、導(dǎo)演

巴赫曼的行文帶有立體主義的風(fēng)格,突兀的轉(zhuǎn)折和重新連接顯得尖銳而動(dòng)人。她成功地傳達(dá)了這樣的信息:她筆下的女人們正在演繹她們那個(gè)時(shí)代及其之前的歐洲。

——《紐約客》

作為巴赫曼的唯一一部長(zhǎng)篇小說,《馬利納》的故事背景設(shè)置在維也納,首次出版于1971年,講述了在一座走向衰敗的城市里,發(fā)生在兩性之間復(fù)雜而艱難的斗爭(zhēng)故事。它的風(fēng)格濃稠而強(qiáng)烈,時(shí)而古怪、有趣,是一個(gè)黑暗童話故事。非常值得推薦。

——《柯克斯書評(píng)》

一部女性主義經(jīng)典之作。

——《巴黎評(píng)論》

馬利納 內(nèi)容簡(jiǎn)介

小說《馬利納》的主角、亦敘述者是一個(gè)女性的“我”,出生在克拉根福,生活在維也納。“我”一心愛慕著住在匈牙利街的鄰居伊萬,卻得不到他的任何回應(yīng);與癡心幻想相對(duì)的現(xiàn)實(shí),則是“我”與馬利納同住在一個(gè)屋檐下。 在伊萬身上,“我”傾注了自己所有的耐心、渴求與熱望,得到的只有冷嘲熱諷、在電話機(jī)旁蹲守的無盡等待,直至*后“我”變成了一個(gè)十分多余的人。 理性而現(xiàn)實(shí)的馬利納,卻是一個(gè)無法在日常中發(fā)現(xiàn)美的庸碌者、直接攔截你想法的強(qiáng)權(quán)者,“我”從一開始就知道自己的地位處于他之下。“我”熱切渴求的無從實(shí)現(xiàn),想極力擺脫的卻無法脫身,發(fā)瘋似乎近在眼前。 除他們之外的世界,是“父親”象征的充滿暴力的世界。沒有哪里能成為“我”的容身之地,因?yàn)椋?ldquo;這是一堵很古老的墻,一堵很堅(jiān)固的墻,誰也無法從中逃脫,誰也無法將它破開,墻里不會(huì)傳出任何聲響。”所有幸福的可能都死在今天。

馬利納 目錄

馬利納 作者簡(jiǎn)介

◎作者

英格伯格·巴赫曼(Ingeborg Bachmann, 1926-1973),奧地利詩(shī)人、小說家、劇作家。

1926年6月25日,出生于奧地利克拉根福的一個(gè)教師家庭。

1945年至1950年,先后在因斯布魯克、格拉茨和維也納學(xué)習(xí)哲學(xué),獲哲學(xué)博士學(xué)位。

1948年5月,與詩(shī)人保羅·策蘭在維也納相識(shí),并秘密相戀。

1953年,獲得“四七社”文學(xué)獎(jiǎng)。同年,第一本詩(shī)集《被緩期的日子》問世,讓她一舉成名。

1953年至1957年,生活在意大利,結(jié)識(shí)并通過奧地利作家亨策,接觸到意大利和歐洲的音樂劇,使她的文學(xué)創(chuàng)作與音樂結(jié)下不解之緣。

1950年代后期,她輾轉(zhuǎn)于意大利和德國(guó),完成廣播劇《曼哈頓的好上帝》。

1960年代初,應(yīng)邀在法蘭克福大學(xué)做了一學(xué)期詩(shī)學(xué)講座,其后她的創(chuàng)作重心由詩(shī)歌轉(zhuǎn)向小說。◎作者

英格伯格·巴赫曼(Ingeborg Bachmann, 1926-1973),奧地利詩(shī)人、小說家、劇作家。

1926年6月25日,出生于奧地利克拉根福的一個(gè)教師家庭。

1945年至1950年,先后在因斯布魯克、格拉茨和維也納學(xué)習(xí)哲學(xué),獲哲學(xué)博士學(xué)位。

1948年5月,與詩(shī)人保羅·策蘭在維也納相識(shí),并秘密相戀。

1953年,獲得“四七社”文學(xué)獎(jiǎng)。同年,第一本詩(shī)集《被緩期的日子》問世,讓她一舉成名。

1953年至1957年,生活在意大利,結(jié)識(shí)并通過奧地利作家亨策,接觸到意大利和歐洲的音樂劇,使她的文學(xué)創(chuàng)作與音樂結(jié)下不解之緣。

1950年代后期,她輾轉(zhuǎn)于意大利和德國(guó),完成廣播劇《曼哈頓的好上帝》。

1960年代初,應(yīng)邀在法蘭克福大學(xué)做了一學(xué)期詩(shī)學(xué)講座,其后她的創(chuàng)作重心由詩(shī)歌轉(zhuǎn)向小說。

1961年,出版第一部小說集《三十歲》。

1963年后,帶著“死亡形式三部曲”的構(gòu)想漫游歐洲。

1965年,再次移居羅馬。

1971年,完成小說《馬利納》的寫作和出版。她在小說集《三十歲》發(fā)表到《馬利納》問世間的10年中,對(duì)自己“死亡形式三部曲”的構(gòu)想不停思索。除了1976年出版的未竟之作《弗蘭扎事件》,以及只余殘篇的《范尼·戈德曼的挽歌》,《馬利納》是她“死亡形式三部曲”中生前唯一發(fā)表的作品。

1973年10月17日,在公寓因煙頭引發(fā)的火災(zāi)中,不幸于羅馬去世。

◎譯者

董勤文,畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué),德語語言文學(xué)系碩士。現(xiàn)主要從事中德同聲傳譯工作。

- >

羅庸西南聯(lián)大授課錄

- >

上帝之肋:男人的真實(shí)旅程

- >

羅曼·羅蘭讀書隨筆-精裝

- >

有舍有得是人生

- >

名家?guī)阕x魯迅:朝花夕拾

- >

唐代進(jìn)士錄

- >

煙與鏡

- >

中國(guó)歷史的瞬間