-

>

清通鑒(全四冊)(精裝)

-

>

明通鑒(全三冊)(精裝)

-

>

跨太平洋的華人改良與革命 1898-1918

-

>

天有二日(簽名鈐印特裝本)

-

>

歐洲至暗時刻(1878-1923):一戰為何爆發及戰后如何重建

-

>

(精裝)奧托·馮· 俾斯麥與德意志帝國建立

-

>

華文全球史:中國文脈

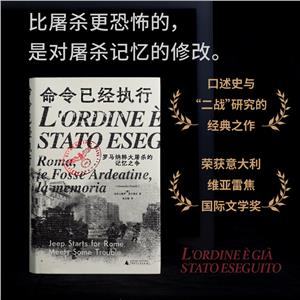

命令已經執行:羅馬納粹大屠殺的記憶之爭 版權信息

- ISBN:9787559819833

- 條形碼:9787559819833 ; 978-7-5598-1983-3

- 裝幀:精裝

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>>

命令已經執行:羅馬納粹大屠殺的記憶之爭 本書特色

口述史的樣板,和小說一樣好看!

追蹤屠殺史上的“羅生門”,看被修改的集體記憶與爭奪記憶的眾生相。

為了33個人,殺了335個人,

十命抵一命,荒謬絕倫,卻真實發生。

二百多次采訪,數千份資料,

一個多世紀的記憶爭奪與真相還原,一舉提升口述史地位的杰出作品。

1944年3月23日,在納粹占領的羅馬,游擊隊員襲擊了德國警察,造成33名德國人傷亡。不出24小時,德國人便展開報復,光天化日之下,在一個廢棄采石場,殺害了335名囚犯。十命抵一命,這就是羅馬的阿爾帖亭大屠殺。

波爾泰利是口述史領域的福克納,破解真相的福爾摩斯

從蕪雜中理出頭緒,層層剝開,作者波爾泰利是口述歷史領域的福克納,是破解歷史真相的福爾摩斯!

意大利維亞雷焦國際文學獎獲獎作品,一舉提升口述史的獨立地位,將口述歷史從歷史的繼子,變成了一種獨立的文學體裁。

無奈?報復?屠殺史上的“羅生門”口述史的樣板,和小說一樣好看!

追蹤屠殺史上的“羅生門”,看被修改的集體記憶與爭奪記憶的眾生相。

為了33個人,殺了335個人,

十命抵一命,荒謬絕倫,卻真實發生。

二百多次采訪,數千份資料,

一個多世紀的記憶爭奪與真相還原,一舉提升口述史地位的杰出作品。

1944年3月23日,在納粹占領的羅馬,游擊隊員襲擊了德國警察,造成33名德國人傷亡。不出24小時,德國人便展開報復,光天化日之下,在一個廢棄采石場,殺害了335名囚犯。十命抵一命,這就是羅馬的阿爾帖亭大屠殺。

波爾泰利是口述史領域的福克納,破解真相的福爾摩斯

從蕪雜中理出頭緒,層層剝開,作者波爾泰利是口述歷史領域的福克納,是破解歷史真相的福爾摩斯!

意大利維亞雷焦國際文學獎獲獎作品,一舉提升口述史的獨立地位,將口述歷史從歷史的繼子,變成了一種獨立的文學體裁。

無奈?報復?屠殺史上的“羅生門”

納粹警察說,因為沒有游擊隊員自首,他們才下令殺害無辜之人。

民眾竟相信,正是因為游擊隊員“不負責任”,才引來無辜民眾被殺。

法庭查明說,沒給自首的機會,沒想搜查所謂的“罪犯”。

所有的納粹大屠殺皆有定論,唯獨發生在羅馬的這次陷入了羅生門。

游擊隊員是英雄,還是“罪犯”?

納粹是真無奈,還是真報復?

法庭已有定論,為何民眾的記憶仍未改變?

混淆時間線、捏造因果鏈、制造敘事閉環,記憶可被揉捏成“正確”的形狀

在故事開始之前,沒有任何值得一提的事情發生,

在故事結束之后,也沒有任何事情發生。

敘事的開端擾亂了秩序,而結局則恢復了秩序。

行動與反應、攻擊與報復、罪與罰—

這種可怕的對稱性將主導人們對事件的記憶。

仿佛從襲擊到屠殺的一連串事件是一個自成一體、無可避免的循環。

一旦“命令已經執行”,秩序得到恢復,就再沒什么可說的—

我們不妨將整個事情埋葬,正如納粹把尸體埋在行將崩塌的山洞里,埋在成堆的黑土和垃圾之下,以掩蓋氣味。

右翼上臺,荒謬記憶被再次利用、鞏固,深入血脈

事件的真相被流行的信念,以及充斥著無知與誤傳的敘事遮蔽,這些敘事把責任顛倒過來,并不指責德國人實施了大屠殺,反倒指責游擊隊員造成了大屠殺。

那些同教會和天主教界關系密切的媒體和消息源,將同政治右翼一道扮演主要角色,多年來不斷固化這種印象,使其滲入公眾想象的血脈,毒化人們對這一事件,以及對抵抗運動、對共和國的身份與起源的記憶。而這正是納粹報復行動真正的、長期的成功之處。

唯一發生在大都市的納粹屠殺,阿爾帖亭就是羅馬

阿爾帖亭洞窟大屠殺是唯一的“大都市”大屠殺,是唯一在大城市的空間里冷血實施的大規模處決。

受害者形形色色,目擊者多種多樣,呈現了大都市里的人生百態。

335人意味著335個家庭的三代人,既包括近親,也包括遠親;每個受害者和每個幸存者都有朋友、同事、黨和工會的同志、同學、教友和鄰居。

阿爾帖亭洞窟的故事如同一連串的同心圓,可以不斷外擴,直到輻及整座城市。

談論阿爾帖亭洞窟及其記憶,就是在談論羅馬。

命令已經執行:羅馬納粹大屠殺的記憶之爭 內容簡介

"《命令已經執行》是口述歷史領域和“二戰”歷史研究中的經典之作。 1944年3月23日,在納粹占領羅馬期間,地下抵抗團體“愛國行動組”在拉塞拉路發動炸彈襲擊,造成三十三名德國人傷亡。不出二十四小時,德國人便展開報復,在阿爾帖亭路的一個廢棄采石場,殺害了三百三十五名囚犯。十命抵一命的惡劣報復! 然而,民眾的信念,加上大眾報刊、媒體、教會和保守勢力的操縱,催生了一種被廣泛采信的敘事,即德國人本來要求游擊隊員自首,只是后者并未照做,他們才進行的報復。這種敘事反過來又滋生了大量針對相關游擊隊員以及整個反法西斯斗爭的詆毀。但事情的真相果真如此嗎? 本書稿基于兩百多個采訪,通過涵蓋一個多世紀的歷史和記憶,來探討這兩個發生在二十四小時之內的事件,作者抽絲剝繭,仿佛探案一般,把被各方層層疊疊出于各種目的所掩蓋、修改乃至篡改的真相公之于眾,并進而揭示了羅馬的歷史和身份、意大利民主制的矛盾和沖突,以及武裝抵抗的倫理問題。"

命令已經執行:羅馬納粹大屠殺的記憶之爭 目錄

命令已經執行:羅馬納粹大屠殺的記憶之爭 相關資料

亞歷山德羅·波爾泰利的工作,將口述歷史從歷史的繼子,變成了一種獨立的文學體裁。 ——哥倫比亞大學口述歷史研究室主任 瑪麗·馬歇爾·克拉克 這是對個人經歷、記憶和歷史交匯的一次非凡而創新的探索。波爾泰利在讓參與者表達自己想法的同時,也在歷史創造的理論和實踐中提出了獨到而深刻的問題。我們和他的研究對象一起思考,當親人在錯誤的時間和錯誤地點死去,當他們死亡的原因從記憶中消失成為歷史,這一切意味著什么? ——美國印第安納大學 戴維·西倫 一部令人不忍釋手的書。波爾泰利的作品值得重視,它不僅聚焦了意大利抵抗運動的一個重要時刻,更反映了羅馬工人階級的歷史。 ——《現代意大利研究雜志》 既有一針見血的分析,又有觸及靈魂的沉思,既透著激情,亦不乏詩意,從事實和記憶層面,探索和記錄了一個對意大利、“二戰”歷史以及戰后世界都至關重要的事件。 ——紐約州立大學水牛城分校歷史學教授 邁克爾·弗里施 這部作品的驚人之處在于,以一種微妙的敬重,將那些記憶仍然是深刻的個人傷痕的人與那些事件僅僅是歷史的人的聲音交織在一起。只有波爾泰利才能編織出如此有質感的敘事。 ——哥倫比亞大學口述歷史研究室前主任羅納德·J.格雷爾

命令已經執行:羅馬納粹大屠殺的記憶之爭 作者簡介

亞歷山德羅·波爾泰利 (Alessandro Portelli)意大利口述歷史學家,羅馬大學英美文學教授,2002—2008年擔任羅馬市長歷史記憶顧問,2015年榮獲丹·大衛獎。除了已成經典的《命令已經執行》,還著有《他們在哈倫縣說》等。

- >

人文閱讀與收藏·良友文學叢書:一天的工作

- >

中國人在烏蘇里邊疆區:歷史與人類學概述

- >

苦雨齋序跋文-周作人自編集

- >

朝聞道

- >

自卑與超越

- >

月亮虎

- >

企鵝口袋書系列·偉大的思想20:論自然選擇(英漢雙語)

- >

李白與唐代文化