-

>

百年孤獨(2025版)

-

>

易中天“品讀中國”系列(珍藏版全四冊)

-

>

心歸何處

-

>

(精裝)羅馬三巨頭

-

>

野菊花

-

>

梁啟超家書

-

>

我的父親母親:民國大家筆下的父母

(精)張愛玲全集:重訪邊城-八品 版權信息

- ISBN:9787530218730

- 條形碼:9787530218730 ; 978-7-5302-1873-0

- 裝幀:簡裝本

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>

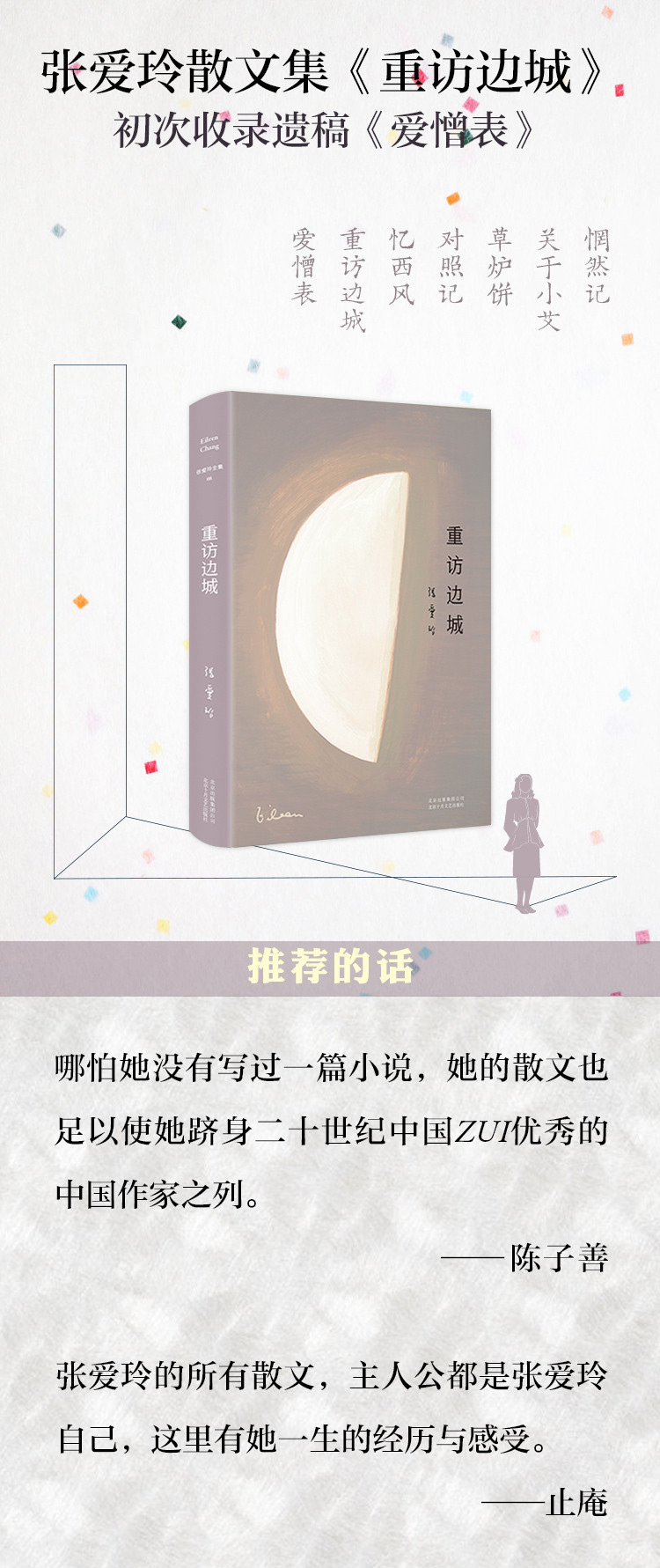

(精)張愛玲全集:重訪邊城-八品 本書特色

1、特別收錄遺稿《愛憎表》,讀《重訪邊城》,認識暮年時期的張愛玲 2、華東師大教授陳子善:張愛玲的文學生涯是從創作散文起步的,哪怕她沒有寫過一篇小說,她的散文也足以使她躋身二十世紀中國優秀的作家之列。 3、評論家止庵:張愛玲的所有散文,主人公都是她自己,這里有她一生的經歷和感受。

海報:

(精)張愛玲全集:重訪邊城-八品 內容簡介

從一九四〇年代到一九九〇年代,張愛玲散文創作橫跨半個世紀,《重訪邊城》收錄她晚年時期的散文作品。這本書里,有《羊毛出在羊身上》《惘然記》《海上花的幾個問題》《關于小艾》《重訪邊城》等散文篇目,有張愛玲用珍貴老照片坦陳生命歷程的《對照記》,并特別增補張愛玲遺稿《愛憎表》,完整呈現了張愛玲傳奇一生的華麗與蒼涼。從《愛憎表》,看70歲的張愛玲如何回望17歲的自己。讀《重訪邊城》,重新認識暮年時代的張愛玲。

(精)張愛玲全集:重訪邊城-八品 目錄

羊毛出在羊身上1

把我包括在外7

表姨細姨及其他8

談吃與畫餅充饑13

惘然記30

惘然記前記33

信35

海上花的幾個問題37

回顧傾城之戀41

關于小艾42

續集自序43

草爐餅46

草爐餅后記49

“嗄?”?50

笑紋56

對照記59

編輯之癢139

四十而不惑141

憶西風142

笑紋后記145

重訪邊城146

一九八八至—?170

愛憎表174

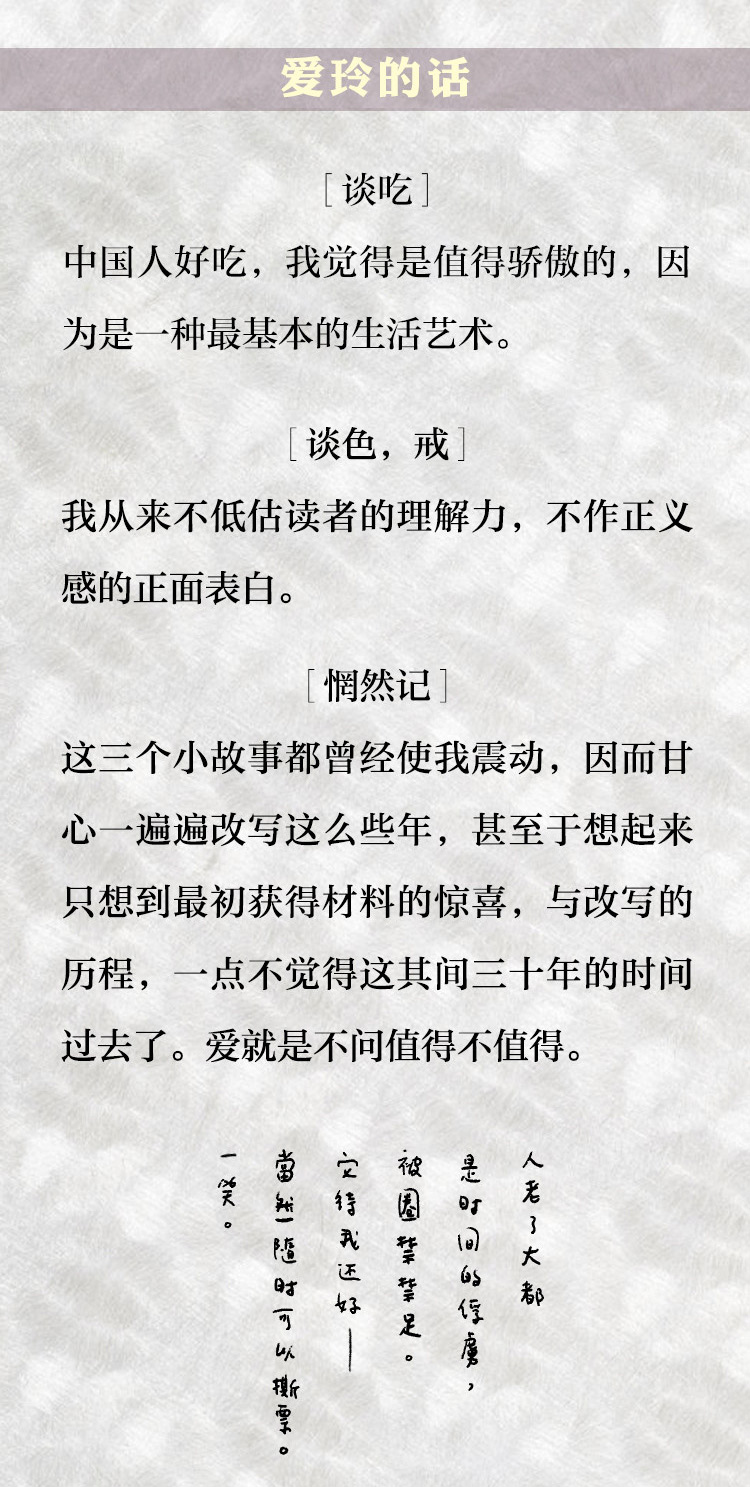

(精)張愛玲全集:重訪邊城-八品 節選

愛憎表 我近年來寫作太少,物以稀為貴,就有熱心人發掘出我中學時代一些見不得人的少作,陸續發表,我看了往往啼笑皆非。*近的一篇是學校的年刊上的,附有畢業班諸生的愛憎表。我填的表是*怕死,*恨有天才的女孩太早結婚,*喜歡愛德華八世,*愛吃叉燒炒飯。隔了半世紀看來,十分突兀,末一項更完全陌生。都需要解釋,于是在出土的破陶器里又撿出這么一大堆陳谷子爛芝麻來。

【*怕死】 我母親回國后,我跟我弟弟也是**次“上桌吃飯”,以前都是飯菜放在椅子上,坐在小矮凳上在自己房里吃。她大概因為知道會少離多,總是利用午飯后這段時間跟我們談話。 “你將來想做什么?”她問。 能畫圖,像她,還是彈鋼琴,像我姑姑。 “姐姐想畫畫或是彈鋼琴,你大了想做什么?”她問我弟弟。 他默然半晌,方低聲道:“想開車。” 她笑了。“你想做汽車夫?” 他不作聲。當然我知道他不過是想有一部汽車,自己會開。 “想開汽車還是開火車?” 他又沉默片刻,終于答道:“火車。” “好,你想做火車司機。”她換了個話題。 女傭撤去碗筷,泡了一杯杯清茶來,又端上一大碗水果,堆得高高的,擱在皮面鑲銅邊的方桌中央。我母親和姑姑新近游玄武湖,在南京夫子廟買的仿宋大碗,紫紅磁上噴射著淡藍夾白的大風暴前朝日的光芒。 她翻箱子找出來一套六角小碗用作洗手碗,外面五彩凸花,里面一色湖綠,裝了水清澈可愛。 “你喜歡吃什么水果? 我不喜歡吃水果,頓了頓方道:“香蕉。” 她笑了,摘下一只香蕉給我,喃喃地說了聲:“香蕉不能算水果。像面包。” 替我弟弟削蘋果,一面教我怎樣削,又講解營養學。此外**要糾正我的小孩倚賴性。 “你反正什么都是何干—”叫女傭為某“干”某“干”,是干媽的簡稱,與濕的奶媽對立。“她要是死了呢?當然,她死了還有我。”她說到這里聲音一低,又輕又快,幾乎聽不見,下句又如常,“我要是死了呢?人都要死的。”她看看飯桌上的一瓶花。“這花今天開著,明天就要謝了。人也說老就老,今天還在這里,明天知道怎樣?” 家里沒死過人,死對于我毫無意義,但是我可以感覺她怕老,無可奈何花落去,我想保護她而無能為力。她繼續用感傷的口吻說著人生朝露的話,我聽得流下淚來。 “你看,姐姐哭了。”她總是叫我不要哭,“哭是弱者的行為,所以說女人是弱者,一來就哭。”但是這次她向我弟弟說,“姐姐哭不是因為吃不到蘋果。” 我弟弟不作聲,也不看我。我一尷尬倒收了淚。 我從小在名義上過繼給伯父伯母,因為他們就只一個兒子,伯母想要個女兒。所以我叫他們爸爸姆媽,叫自己父母叔叔嬸嬸。后來為了我母親與姑姑出國一事鬧翻了—我伯父動員所有說得進話去的親戚,源源不絕北上作說客,勸阻無效,也就不來往了,她們回來了也不到他們家去。我們還是去,但是過繼的話也就不提了。不過我的稱呼始終沒改口。我喜歡叫叔叔嬸嬸,顯得他們年青瀟灑。我知道我弟弟羨慕我這樣叫他們,不像他的“爸爸媽媽”難以出口。 有一天有客要來,我姑姑買了康乃馨插瓶擱在鋼琴上。我聽見我母親笑著對她說:“幸虧小煐叫嬸嬸還好,要是小煃大叫一聲‘媽’,那才—” 其實我弟弟沒響響亮亮叫過一聲“媽媽”,總是羞澀地囁嚅一聲。 關于倚賴性,我母親的反復告誡由于一曝十寒,并沒見效。七八年后我父親還憤憤地說:“一天也離不了何干,還要到外面去!” 但是當時她那一席話卻起了個副作用,使我想到死亡。那時候我們住白粉壁上鑲烏木大方格的光頂洋房,我姑姑說“算是英國農舍式”。有個英國風的自由派后園,草地沒修剪,正中一條紅磚小徑,小三角石塊沿邊,道旁種了些圓墩墩的矮樹,也許有玫瑰,沒看見開過花。每天黃昏我總是一個人仿照流行的《葡萄仙子》載歌載舞,沿著小徑跳過去,時而伸手撫摸矮樹,輕聲唱著: “一天又過去了。 離墳墓又近一天了。” 無腔無調,除了新文藝腔。雖是“強說愁”,卻也有幾分悵惘。父母離婚后,我們搬過兩次家,卻還是天津帶來的那些家具。我十三歲的時候獨自坐在皮面鑲銅邊的方桌旁,在老洋房陰暗的餐室里看小說。不吃飯的時候餐室里*清靜無人。這時候我確實認真苦思過死亡這件事。死就是什么都沒有了。這世界照常運行,不過我沒份了。真能轉世投胎固然好。我設法想象這座大房子底下有個地窖,陰間的一個閑衙門。有書記錄事不憚煩地記下我的一言一行,善念惡念厚厚一疊賬簿,我死后評分發配,投生貧家富家,男身女身,還是做牛做馬,做豬狗……

(精)張愛玲全集:重訪邊城-八品 作者簡介

張愛玲,中國現代作家。祖籍河北豐潤,1920年9月生于上海,1995年9月逝于美國洛杉磯。張愛玲深受中國古典文學影響,又接受了良好的西式教育,從而形成中西兼備的文學視野。她的作品多著眼于普通人的命運,洞察人性的幽微,又有強烈的歷史意識,寫出了大變動時代下的眾生相,意象豐富,創造了一種蒼涼的文學筆法,在承續中國文學傳統的基礎上,構建了自己豐富而獨特的文學世界。

- >

羅庸西南聯大授課錄

- >

我與地壇

- >

名家帶你讀魯迅:故事新編

- >

朝聞道

- >

新文學天穹兩巨星--魯迅與胡適/紅燭學術叢書(紅燭學術叢書)

- >

經典常談

- >

唐代進士錄

- >

隨園食單