-

>

百年孤獨(2025版)

-

>

易中天“品讀中國”系列(珍藏版全四冊)

-

>

心歸何處

-

>

(精裝)羅馬三巨頭

-

>

野菊花

-

>

梁啟超家書

-

>

我的父親母親:民國大家筆下的父母

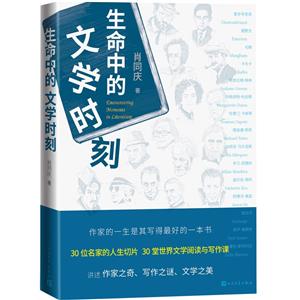

生命中的文學時刻 版權信息

- ISBN:9787020179398

- 條形碼:9787020179398 ; 978-7-02-017939-8

- 裝幀:70g膠版紙

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>

生命中的文學時刻 本書特色

作家的一生是其寫得 的一本書 用 時間了解30位作家的高光時刻 閱讀、寫作是每個人終生都具有的能力

生命中的文學時刻 內容簡介

閱讀是一種人生隱修,寫作是一種終身能力,而一本本文學名著的誕生無疑具有啟示錄性質。本書選取30位作家的人生切片,深入勘探他們的寫作機杼。從怎么讀到如何寫,勾勒出30堂世界文學閱讀與寫作課。作者從文學體驗出發,帶著“寫作”意識去“閱讀”,并結合在世界各地的文學游歷,用隨筆的方式講述和拆解作家之奇、寫作之謎、文學之美。 作家的一生是其寫得*好的一本書 用一天時間了解30位作家的高光時刻 閱讀、寫作是每個人終生都具有的能力

生命中的文學時刻 目錄

寫作:一個人的世界(代序)

蒙田:從自己身上贏得力量

夏多布里昂:人們受累于他們的愛

愛默生:為了種子而播種太陽和月亮

梭羅:在每個季節來臨時活在其中

毛姆:愛所寫下的故事通常都有個悲慘的結局

斯蒂芬·茨威格:我們命該遇到這樣的時代

卡夫卡:沒有比他更具災難性的情人了

勞倫斯:尋找人類的啟示性幻象帕斯捷爾納克:

任何生活對個人來說都是至關重要的全部

亨利·米勒:地球上*后一個圣徒

納博科夫:無人像我們這樣相愛

E.B.懷特:面對復雜,保持歡喜

格雷厄姆·格林:人類需要逃避,就像他們需要食物和酣睡一樣

加繆:和自己面對面,不要妥協,不要背叛

瑪格麗特·杜拉斯:寫作是一場暗無天日的自殺

杰克·凱魯亞克:世界上只有一種成功,以自己喜歡的方式過一生

杜魯門·卡波蒂:上帝賦予我鞭子

詹姆斯·索特:你所愛的一切都危如累卵

理查德·耶茨:我們絕大多數人都生活在無法逃脫的孤獨中

馬爾克斯:墜入愛河就像是擁有兩顆靈魂

昆德拉:人永遠不是自己所想的那樣

翁貝托·埃科:寫作是一種愛的行為

雷蒙德·卡佛:夢是你從中醒來的東西

阿摩司·奧茲:每個人都在渴望更多的愛

翁達杰:我答應過要告訴你,人是如何陷入愛情的

斯蒂芬·金:每個人的生活都免不了插敘

奧爾罕·帕慕克:只要愛人的面容仍銘刻于心,世界就還是你的家

保羅·奧斯特:我們每個人都擁有深刻的內心生活

村上春樹:你是不能用微笑去打贏一場戰爭的

蕾拉·斯利瑪尼:只有當我們彼此不需要對方的時候,我們才會感到愉快和自由

后記

生命中的文學時刻 節選

寫作:*接近創世的人類行為 這個世界的所有的書籍都不會帶給你幸福,但是它們卻秘密地把你帶回自己的內心深處。那里有你需要的一切,太陽、星辰和月亮,因為你渴求的光明在你自己身上隱藏。在那成堆的書籍中你長期尋找的智慧,此時從每一頁上閃光——因為它已是你自己的光芒。 ——[德]黑塞 我出生于1967年,這一年小說面臨困境。用自己誕生之年當坐標,是一種文學史意義的調焦,對閱讀和寫作空間的理解至關重要。這年*轟動的文學事件是評論家羅蘭·巴特發表了《作者已死》一文,美國小說家約翰·巴斯則論斷《文學的枯竭》,美國街頭出現了性解放運動——“愛之夏”。這一年,美國小說家約翰·福爾斯正在寫《法國中尉的女人》,哥倫比亞作家馬爾克斯的《百年孤獨》創作完成。此時的中國,街頭回蕩著樣板戲的激昂唱腔,有限的幾本小說將成為我少年的啟蒙讀物。 1967年,加拿大電視臺播出關于薩特和波伏娃的紀錄片,鏡頭里,兩人大口地抽著香煙,除了鋼筆奮筆疾書的聲音外,一切都那么安靜。波伏娃在一本練習本上寫作,薩特在審閱一頁稿紙。從1929年到1980年薩特去世,五十年的時間里,這兩位作家、思想家的關系是存在主義在現實中的哲學演繹。永遠相愛但決不結婚,彼此自由而決不干涉。波伏娃酷愛爬山遠足,薩特只愛煙斗和筆,他們各自有自己的情人,但默契的愛情關系難以撼動。他們遵循著自由和友誼兩個原則,成為人類愛情真諦的象征。 1967年,西方世界對人性的認識以及爭取自由的運動正在醞釀。文學革命已經行進了半個世紀,傳統的講故事的方式幾乎被摧毀,新口號是:“講述故事的方式和被講述的故事同樣重要。” 我大概四歲記事,因為還記得母親生妹妹的情景,那天我被趕出家門,獨自在街上閑逛,應該是剛下過雨,墻上的標語被風雨刮得片紙飄零。現在想起來,1967年的家鄉應該和我記事時候沒什么兩樣。人們都是人民公社、生產大隊的一員,隨著春夏秋冬日出而作,日落而息。每天按時按點出工干活,掙工分。日常主食是玉米面,白面只有過年過節吃上一頓。我的文學啟蒙讀物是《三國演義》小人書,為了湊夠全部四十八本,新華書店每有上新就纏著外公要零花錢。現在我的書架上還留著當時的十二本殘冊,是來自故鄉老屋僅存的念想。平生買的**本書是《唐詩選》,價格是兩元一角,當時對外公來說是實在過于昂貴。大概是小學三四年級,我開始讀小說,**本書是長篇小說《李自成》,其次是《紅旗渠》,《敵后武工隊》是借來的,并不完整,到現在還對僅存的殘頁上的情節印象深刻。那應該是1978年前后的事。一個農村的孩子并不知道,這一年中國走上了變革之路。 1980年上初中,那幾年,我已經可以訂閱《中學生》雜志了。《紅樓夢》《西廂記》和“三言兩拍”也是這時候囫圇吞棗讀的。高中時期,**屆中國短篇小說獲獎集讓我對文學癡迷不已。而真正接觸文學這個概念是1986年我上大學以后的事了。至此,我的十八年文學因緣就這么三言兩語勾勒出來了。在此之前,我讀過的小說一只手能數得過來,而中國當代文學的復蘇正好伴隨我的成長。我上大學報的二十幾個志愿清一水兒都是中文系,正源于那可憐的幾本文學啟蒙讀物。我深信文學愛好源于基因,青春期的十八年文學貧瘠還是讓我走進了中文系,而童子功的缺失可能需要我用一生去彌補。 我們現在使用的現代小說概念源自西方,它的成熟也只有二百來年,以20世紀為界,之前屬于古典范疇,之后進入現代主義。1605年《堂吉訶德》問世,這是西方現代小說公認的源頭,塞萬提斯向人們示范了“書寫的可能”。中國的曹雪芹出生于1715年前后,《紅樓夢》誕生于18世紀晚期,大約是1746—1754年之間,康熙雍正在位時期。《魯濱孫漂流記》出版于1719年,這是一部具有象征意義的作品,小說的興起和現代世界探險、發現、發明、發展、壓迫、工業化、剝削、征服幾乎同步。巴爾扎克的《人間喜劇》創作于1829—1849年,司湯達的《紅與黑》發表于1830年,雨果的《巴黎圣母院》誕生于1831年,大仲馬的《基督山伯爵》出版于1844年,福樓拜的《包法利夫人》出版于1857年,《悲慘世界》1862年問世。我們許多人的書架上擺滿了這些莊重嚴肅的名著,它們從遙遠的19世紀望著我們。卡爾維諾在《關于小說的九個問題》中指出:19世紀的小說得到了*充分的發展,繁榮、豐富、充實,以至于小說當時的成就足夠之后十個世紀享用不盡。 19世紀之后的文學面臨向何處去的焦灼。V.S.奈保爾有個觀點,他說,現代小說的模式已經確立,它的程序已經設計好了。我們這些后來者都是在沿襲前人。我們不可能成為**人,我們可以從遠方帶來新素材,但我們要遵循的程序已經設計好了。我們不可能成為寫作上的魯濱遜·克魯索:一個人在島上打響“開天辟地的**槍”。他認為寫隨筆的蒙田是設計寫作程序的人,他們發現的興奮感染了我們,讓我們在寫作中擁有無法復制的能量。他以狄更斯為例,提出“狄更斯的凝望”寫作方法:“寫作一直都要求新,每一種天賦都在燃盡自己。”文學是其發現的總和。19世紀到20世紀之交,人類思想發生了巨大的變化。弗洛伊德、尼采、詹姆斯、柏格森、馬克思、愛因斯坦都在1910年前提出了日后影響深遠的開創性理論。當時間(柏格森)、意識(弗洛伊德和榮格)、現實(愛因斯坦、波爾),甚至倫理(尼采)都全然改變。當人類開始飛行,畫面開始活動,聲音在空氣中遙遙傳遞,文學會發生什么?一場文學革命。伍爾夫說,1910年12月前后,人性改變了。小說家和意識活動的關系也由此改變了,在科學和哲學上,對心理活動的認識都發生了巨大的變化,這是弗洛伊德、榮格、威廉·詹姆斯和亨利·伯格森等人科學研究的副產品。 作為一個文學運動,意識流的興盛期很短暫,僅維持了三十年左右,但是它幫助界定了現代小說,改變了從此以往的作家塑造人物的途徑。“新”小說實驗的中心是記憶。20世紀開始,現代小說得以誕生。打開現代之門的小說家公認的有三位:卡夫卡、喬伊斯和普魯斯特。從這三位開始,小說的樣態、形式、主題、語言都發生了巨大的變化,不僅僅停在對現實世界的重現、描摹,也就是說,講故事的方法發生了改變。甚至對故事這個概念的理解也出現了多樣性,所謂淡化情節,成為現代主義小說的一個重要特征。到1920年止,許多主要的現代主義作家如詹姆斯·喬伊斯、D.H.勞倫斯、弗吉尼亞·伍爾夫、約瑟夫·康拉德、福特,美國的斯泰因、德國的托馬斯·曼和卡夫卡以及法國的馬塞爾·普魯斯特等已經把小說中的傳統徹底顛覆了。在談到喬伊斯的《尤利西斯》時,海明威說,他的作品的影響在于他把一切都改變了。 20世紀文學史上的一口著名的“小馬德萊娜蛋糕”引出了七大卷回憶錄,這就是《追憶似水年華》。這本書實在太龐大了,翻譯它成為許多人畢生的事業。這個著名的段落是這樣的: 我對陰郁的今天和煩惱的明天感到心灰意懶,就下意識地舀了一勺茶水,把一塊馬德萊娜蛋糕泡在茶水里,送到嘴邊。這口帶蛋糕屑的茶水剛觸及我的上腭,我立刻渾身一震,發覺我身上產生了非同尋常的感覺。一種舒適的快感傳遍了我的全身,使我感到超脫,卻不知其原因所在。這快感立刻使我對人生的滄桑感到冷漠,對人生的挫折泰然自若,把生命的短暫看做虛幻的錯覺,它的作用如同愛情,使我充滿一種寶貴的本質:確切地說,這種本質不在我身上,而是我本人。我不再感到自己碌碌無為、可有可無、生命短促。 感覺淹沒了他,隨之而來的是難以言傳的情緒、快感,然后是關于這情緒的緣起和意義的追問。一個人的生活流隨著一小口溫軟的蛋糕滾滾涌來。還有一本更難讀的小說——愛爾蘭作家詹姆斯·喬伊斯花了十七年時間寫的《芬尼根的守靈夜》——被譽為西方現代文學史上一部真正意義上的“天書”。它的**句是這樣寫的:“河水流淌,經過夏娃與亞當教堂,從凸出的河岸到凹進的海灣,沿著寬敞的循環大道,把我們帶回霍斯堡和郊外。”破解這部*奇特的書成為世界文壇的一種文化現象,因為它寫的是一個夢。這是現代主義小說的一個重要特征,即對內在的追問。它強調的是對意識的揭示,人物在*私密的層面上,對周遭環境的刺激是如何感知、處理和反應的,而當你走到意識*深處,再也不能往前一步時,將會發生什么? 在20世紀初的現代主義運動中,一大批現代文學經典產生了革命的意義,這是一個顛覆的世紀。19世紀小說中的很多東西被遺忘或刻意被回避,如情節、人物、主題、行為和敘事,而替代它們的通常是客觀物體和感覺,不同視角下的相同場景。小說減少了對傳統敘事構成元素的依賴,而越來越多地依賴意識和感知的瞬間。經過20世紀一百年的反復沖刷、掙扎、沉淀,現在人們大概已經探索出一條更為有魅力的小說之路。文學史上那些眼花繚亂的主義、風格,有的如煙散去,有的成為歷史術語,但他們強調的美學觀念則留存下來,融化為文學的養分,流淌在文學的血液中。無論怎樣革命、探索、顛覆,小說*本質的特征還是需要一個故事,改變的只是故事的呈現方式而已。在20世紀文學經典中,有一些被遺忘的作品*近重放光彩,如《斯通納》《革命之路》等,它們的被發現很能說明當今小說的潮流或者讀者的真實口味。 1987年12月10日,在斯德哥爾摩諾貝爾文學獎獲獎典禮上,詩人約瑟夫·布羅茨基表示:“我堅信一個閱讀詩歌的人要比不讀詩歌的人更難被戰勝。”布羅茨基認為培養良好文學趣味的方式是閱讀詩歌。他有一個著名的說法:文學是“一針解毒劑”。一部長篇小說或一首詩并非獨白,而是作者和讀者的交談,是*真誠的剔除任何雜念的交談,是作者和讀者雙邊孤獨的產物。作為一個交談者,一本書比一個朋友或一位戀人更加可靠。文學的閱讀是一種逃遁,向獨特的面部表情,向個性、向獨特性的逃遁。它可以提升我們的心靈、我們的意識、我們的想象。著名文學批評家哈羅德·布魯姆把他晚年的收官之作取名《影響的剖析》,并用“文學作為生活方式”為副標題。這是他對自己詩學精髓*完整的一次說明,也是一種*深意義上的靈魂自傳。他每年都要在課堂內外通讀一遍莎士比亞,對許多詩人的詩都能背誦。文學是他的生活方式。 寫作這部關于文學的書,對于我來說無疑是一種精神和愛好的回歸,也是一種知識網絡的搭建,更是生活方式的選擇。往前延伸到*原初的萌動,往后鋪就一條靈魂的歸途。一幅歐美19世紀至20世紀的文學圖景,在閱讀和寫作這一雙重主題下得以呈現。同時對于寫作技巧的自覺,讓我有了一種職業敏感和審美選擇。通過廣泛涉獵作家們的文論、訪問、講座串起了一種關于文字與文學的知識譜系。我想回歸文學得有一部書來承擔過渡性使命,于是就有了這部關于文學和閱讀的書。劇本寫作、詩歌寫作、小說寫作、虛構與非虛構寫作,構成了我這幾年的私人實踐。一個完整的自我逐漸清晰。卡爾維諾說每本書都是從另一本已經寫成的書中誕生的,就像生物繁殖一樣。所以,也許并不是我們在寫書,而是書在寫我們。我追著買來人民文學出版社的《巴黎評論·作家訪談》系列,一本本讀完,用自己的文字描述每一個作家,仿佛真的坐在他們面前聆聽嘮叨,我對他們充滿仰慕。 《巴黎評論》的作家訪談是一個魅力無窮的專欄,如果說1925年創刊的《紐約客》是文化人的地盤,那么,《巴黎評論》堪稱是作家之間的秘密聚會。《巴黎評論》的訪談有著迷人的紀實性,嚴格保留著現場的氣氛和真實的節奏與細節,比如其中某個環節上會在括號里寫上(上飲料),有人說,《巴黎評論》的作家訪談*為誘人之處在于很多時候它關心的與其說是文學,不如說是寫作,甚至更準確的表述,是文學寫作與寫作者生命之間的關系。1953年春天,《巴黎評論》創刊于美國,《作家訪談》為其中*持久且*著名的專欄,很快成為雜志的招牌,并一舉樹立了訪談的文體典范,成為人類文明史上“*持久的文化對談”。作家都以接受《巴黎評論》的采訪為榮,編輯蘇珊娜將之稱為“我們的魔力世界”。 關于《巴黎評論》,奧爾罕·帕慕克在后來的一篇序中坦誠、真摯地講述了三十年來閱讀作家訪談的感受,充滿感激,心懷崇敬:“1977年,在伊斯坦布爾我**次在《巴黎評論》上讀到福克納的訪談。我就像無意中發現了宗教典籍一樣高興。”當時他二十五歲,和母親住在一套俯瞰博斯普魯斯海峽的公寓。那時候,他坐擁一間“密室”,被周圍的書包圍著,一根接一根地抽煙,煙霧彌漫在四周,開始寫他的**部長篇小說。為了成為小說家,他從建筑學院退學,閉門不出,沉浸在一個夢里:用詞匯和句子表達的夢。剛開始寫作的歲月,每當失去信心,對作家生涯的未來產生懷疑,帕慕克都會重讀這些訪談,以支撐自己的決心,“努力找回對寫作的信念,找回自己的路”。他記得那是企鵝出版社出版的一卷《巴黎評論·作家訪談》,他專注而愉快地閱讀著。日復一日,他給自己立下一個紀律,強迫自己坐在書桌旁工作一整天,孤獨地在同一個房間里享受紙墨的氣味,這個習慣他保持到現在。他說*初讀這些訪談,是因為熱愛這些作家的書,想知道他們的秘密,了解他們是如何創造虛構世界的。他不但模仿他們的作品,連他們形形色色的習慣、狀態、愛好和小怪癖也模仿,比如書桌上始終得有一杯咖啡。每次坐下來,讀這些訪談,孤獨感便會消退。多年以后,帕慕克獲得了諾貝爾文學獎,成為享譽世界的大作家,他自己也出現在《巴黎評論》上,但仍然會重讀這些訪談,他說這是為了喚醒自己寫作初期的希望和焦慮。“三十年過去了,讀這些訪談的我仍然帶著當初的熱情。我知道自己并沒有被引入歧途,我比以往更強烈地感受到了文學帶來的歡樂和苦惱。”我們喜歡的東西決定了我們是怎樣的人,心靈的品質取決于我們的凝視和思考。文學是我的宗教,每個人都需要拯救,特別是當生活之水將你淹沒的時候。

生命中的文學時刻 作者簡介

肖同慶,筆名苦蕎,山東萊州人。先后畢業于蘭州大學、北京師范大學,文學博士。現供職于中央廣播電視總臺,高級編輯。影視作品以紀錄片為主,著作有《世紀末思潮與中國現代文學》《影像史記》《先生魯迅》《青山憔悴——晚明秦淮風云記》等十余種。

- >

伯納黛特,你要去哪(2021新版)

- >

企鵝口袋書系列·偉大的思想20:論自然選擇(英漢雙語)

- >

姑媽的寶刀

- >

中國人在烏蘇里邊疆區:歷史與人類學概述

- >

人文閱讀與收藏·良友文學叢書:一天的工作

- >

我與地壇

- >

中國歷史的瞬間

- >

唐代進士錄