-

>

上海花園動植物指南

-

>

世界鳥類百科圖鑒:亞洲鳥類/歐洲鳥類/非洲鳥類/澳洲鳥類(全五冊)

-

>

科壇趣話:科學、科學家與科學家精神

-

>

愛因斯坦在路上:科學偶像的旅行日記

-

>

不可思議的科學史

-

>

動物生活史

-

>

影響世界的中國植物(全新修訂版)

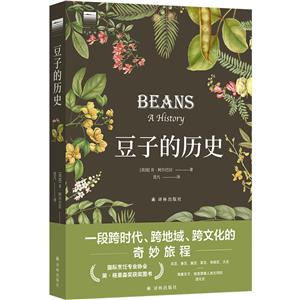

“天際線”叢書:豆子的歷史 版權信息

- ISBN:9787544796118

- 條形碼:9787544796118 ; 978-7-5447-9611-8

- 裝幀:一般膠版紙

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:

“天際線”叢書:豆子的歷史 本書特色

適讀人群 :科普讀者,植物愛好者,學生作為人類無比忠實的食物伙伴,千百年來,豆類植物在人類文明中始終占據著重要地位。它們有著平凡的外表,卻以非凡的能量,生長遍布地球的每個角落,不斷拓寬人類食譜的邊界。蠶豆、豌豆、大豆、花生……每一顆豆子里,都隱藏著人類的文明變遷;豆芽、豆腐、味噌、烘豆……每一種文明中,都孕育了特有的食豆文化。在生活拮據的窮人心中,富含蛋白質的豆子是肉類食物的完美替代品;在現代人心里,不起眼的豆子是轉基因嘗試中飽受爭議的實驗對象。在這本趣味盎然的書中,我們將跟隨豆子的步伐,窺探不同時代、不同文化背景的人與豆類間的愛恨情仇。書中另附有10張精美全彩插圖,展現豆類植物的繽紛世界。

“天際線”叢書:豆子的歷史 內容簡介

當你品嘗一顆顆豆子時,是否思考過它們背后的歷史和文化?作為人類忠實的食物伙伴,在上萬年的栽培歷史中,不起眼的小豆子經歷了怎樣的身份變遷? 在本書中,食品歷史研究專家肯??阿爾巴拉剝開一枚枚豆莢,揭示隱藏在豆科植物平凡外表下的文化內涵。從新月沃地到安第斯山脈,從完美的肉類替代品到飽受爭議的轉基因實驗對象,書中詳細梳理蠶豆、豌豆、菜豆、羽扇豆、大豆等十余種豆子與人類文明的關聯,既有對古代豆類飲食的細致探尋,也有對現代豆類應用的科學解讀。我們將跟隨豆子的生長足跡,窺探不同時代、不同背景的人群與豆類間的愛恨情仇,開啟一段跨時代、跨地域、跨文化的奇妙旅程。

“天際線”叢書:豆子的歷史 目錄

前言和致謝

關于食譜的注釋

**章 引言

第二章 兵豆:新月沃地

第三章 羽扇豆:歐洲和安第斯山脈

第四章 蠶豆:歐洲

第五章 豌豆、鷹嘴豆和木豆

第六章 怪物和壞蛋

第七章 綠豆和豇豆屬:印度

第八章 豇豆:非洲的“靈魂料理”

第九章 菜豆:墨西哥和世界

第十章 棉豆和荷包豆:安第斯山脈

第十一章 尖葉菜豆:美洲本土種

第十二章 大豆:中國、日本和世界

后記 豆子的未來

參考書目

本書中出現的主要豆類名稱

“天際線”叢書:豆子的歷史 節選

第十二章 大豆:中國、日本和世界(節選) 它們有時被稱為“奇跡豆”或“灰姑娘豆”,是眾所周知的“白色流浪兒” —大豆奇跡般地成了地球上種植*廣泛的豆子,既是食品工業和基因產業的寵兒,也是所有植物中使用轉基因技術*廣泛的一種。但是這種轉變并非一蹴而就—它已經進行了幾千年,可以追溯到大豆的**次發酵、加工成豆漿和豆腐、被制成各種各樣的調味品時,盡管這些食物與謙遜的豆子幾乎沒有什么相似之處。我們中很少有人熟悉大豆本身,理由很簡單:它的口感并不好,有一點苦味和令人不愉快的豆腥味。因此,大豆幾乎總是被加工成其他東西。用淡鹽水煮過的綠色毛豆可能是人們接觸到的唯一一種帶完整豆莢的大豆食品。這種毛豆是用一種非常特殊的品種培育出來的,味道溫和,可在未成熟時食用。 Glycine max是大豆的拉丁學名,它是另一種植物 —野大豆( Glycine soja)的后代。令人困惑的是,大豆屬中也包括亞屬,分離出一組表親 —野生澳大利亞亞屬。有趣的是,大豆*早種植在中國北方的東北部地區,根據*新的 DNA證據,大豆種植*早可能發生在大約 3 000年前的中國長江流域一帶或北方,盡管也有觀點認為是在蒙古地區。這使得它在古代豆類中出現得相對較晚,卻有著極其悠久的血統。在其他地方馴化的過程中,大豆的種子變大了,植株長得更高更結實,豆莢則能夠使種子保存完好而不破碎。前者對人類有用,后者對植物在野外繁殖有用。 在中國人的觀念中,大豆被認為是“五谷”之一,據說還包括黃米、小米、小麥和大米。傳說神農氏在他的《神農本草經》中就曾經介紹過這些作物,時間在公元前 2800年到公元前 2300年之間,比大豆的實際馴化時間還要早。農業的發展也被認為是由神農氏開始的,他曾經遍嘗數千種植物來發現它們的治療功效,直到*后一種植物殺死了他,這是一種偉大的自我犧牲精神。盡管神農氏是神話傳說中的人物,但重要的是,后人將大豆的起源歸因于他們文明活動的神話創始人,以突顯它在中國飲食中的核心地位。雖然考古證據*終可能將大豆馴化的起源推后,但目前確定的*早時間是公元前 1100年。 無論如何,大豆確實成為中國文化和烹飪的中心,而中國文化和烹飪的發展,也在偶然間伴隨著大豆許多神奇的轉變。與其他馴化豆類的古代文明不同,中華文明源遠流長,幾千年來,中國一直是一個穩定且統一的帝國。自周朝(公元前 1046年—公元前 256年)以來,政府官員組織灌溉工程,保存稅收記錄,推廣使用鐵器,同時也促進了大豆的種植。*重要的是,宮廷和它所采用的烹飪方法并沒有脫離普通民眾。與印度不同,中國的官僚為國家機構提供服務,具有一定程度的社會流動性。他們在宮廷里學習烹飪,并把這些新的烹飪方式帶到貴族的身邊。而貴族有足夠的財富和仆人來維持大廚房的運轉并永久雇用專業的廚師。這就保證了烹飪技術將會傳播到皇宮之外。 另一個重要的因素是,在任何復雜的烹飪發展中,家庭都起到了核心作用,對長輩的尊敬至關重要。這就保證了食譜將在家庭中從老一輩到年輕一輩代代相傳,傳統和廚房技術將在幾個世紀內保持完整。孝道、服從長輩和崇拜祖先,可能在中國烹飪傳統的長期穩定發展中起到了一定的推動作用。再加上中國擁有豐富的本土食材,也不存在太多的食物禁忌,人們幾乎可以吃任何東西,因此中國能發展出世界上*復雜、*精致的菜系之一也就不足為奇了。 儒家思想的傳播也可能是這一發展的一部分。與西方不同,在西方,個人和自主權被視為寶貴的價值,而在中國,社會的和諧與秩序需要通過適當的行為和對上級的尊重來維持,無論是在家庭、國家還是宇宙中。個人的權利和欲望應當服從整體的利益,為了避免誤解或沖突,一套復雜的儀式化行為準則支配著日常交往和餐桌禮儀。筷子的使用是一種從餐桌上消除刀具暴力的方法。規定的飲食方式、用餐的食物順序以及經典的食譜,早在西方文明出現之前的幾個世紀就在這里繁榮昌盛了。所有這些因素都可以解釋,為什么大豆能種植并轉化成如此多不同的食品在整個帝國中傳播,同時原封不動地保持如此之久。 *后一個不容忽視的因素是佛教的影響和非暴力原則所規定的素食主義。雖然只有佛教僧侶嚴格遵循這種飲食規則,但這意味著蔬菜替代品的發明至關重要。大豆的綽號包括“沒有骨頭的肉”和“中國的牛”。因此,豆腐成為寺院飲食的核心部分,也是佛教素食主義盛行地區的典型特色,這在日本也是一樣。在中國,四月初八的佛誕日上有一個傳統,就是將大豆和赤豆贈給來到寺廟的香客。 中國的漢朝(公元前 206年—公元 220年)大致與古羅馬處于同一時期,他們與羅馬人進行貿易往來,也見證了這些因素的匯合:一個以儒家思想為基礎的中央集權國家,擁有兼具社會流動性和政治穩定性的官僚機構。*重要的是,國家通過出版書籍、官方推廣、灌溉工程和新作物開發等方式,有意識地促進農業創新,葡萄和苜蓿的引進就很好地說明了這一點。公元前 1世紀時氾勝之的農業專著《氾勝之書》中描述了小麥和小米的復種,以及如何灌溉稻田,輪作豆類作物作為綠肥從而固定土壤中的氮。從技術上來說,這也是火藥、指南針、高溫制瓷和鐵鍋的發展時期,而*早的發酵豆制品的出現也并非巧合。通過發酵來儲存食物與種植和烹飪食物一樣重要。氾勝之還指出,大豆是作為一種保險作物來種植的,因為當小米等谷物歉收時,只有大豆能夠存活下來。但在未經加工的狀態下,大豆被認為是一種適合農村大眾的天然食物。據《漢書》記載,每當饑荒發生時,人們只能依靠大豆和其他谷物為生。 考古發現也證實了大豆在漢朝的重要性,更具體地說,考古發現了一具保存完好的女性尸體(即辛追夫人),她死于公元前 168年,是長沙國丞相轪侯利蒼的妻子。根據留在她胃里的殘余物分析,她的*后一頓飯中包括甜瓜子。在她的身后還埋葬著一大堆食物,供她來世享用,包括大米、小麥、黃米、小米、大豆 —神圣的五谷,以及紅兵豆。此外也有各種各樣的水果、根莖類蔬菜、肉、魚和家禽,令人驚訝的是還有如何烹飪它們的說明,以及必要的調味料清單,其中包括全發酵的大豆(豉)和一種發酵后制成的大豆醬,可能類似今天仍在使用的一種發酵黑豆豉。在漢代的教科書中也出現了“豉”這個字,證明了它的普及。 大豆發酵技術的重要性不僅僅在于保存,雖然當時的人們不可能知道這一點,即發酵抵消了大豆中的抗營養因子。大豆含有所謂的胰蛋白酶抑制劑,它可以阻止胰腺產生一種對分解蛋白質很重要的消化酶。生大豆或未完全煮熟的大豆也會導致胰腺腫大;它們會抑制生長并導致癌癥。大豆中的植酸也會阻礙鐵和鋅的吸收,而鐵和鋅是神經系統正常運轉所必需的元素。植酸鹽基本上會與金屬離子(包括鈣離子)結合,形成直接通過消化道的化合物。發酵會破壞這些毒素,酶在這個過程中也會分解大豆,使其變得更容易消化,而且從某種意義上說,這種預先加工的烹飪方式會使煮熟大豆需要的燃料更少。在許多豆制品中,也有微生物參與發酵過程,提供維生素。換句話說,大豆的發酵不僅使它變得更美味,而且還由此產生了一系列更有營養的食物,可以養活大量的人口。 上面提到的醬是味噌和醬油的祖先。“醬”這個詞*早開始使用是在公元前 3世紀,僅僅是指那些腌制和發酵的產品。 《論語》中甚至明確指出,某些形態的醬適合給特定的食物調味,從而使味道協調一致。繼發酵過的肉和魚之后,大豆*終采用了同樣的加工方式,并加入大米上生長的霉菌(如米曲霉)。這些都是公元前 1世紀時,漢朝人史游在《急就篇》里提到的,但對制作豆豉或豆醬的過程描述直到公元 535年才出現。基本上,蒸熟的大豆會與由米酒(含酵母)制成的粉末狀發酵劑、黃色霉菌和鹽混合在一起發酵,所得到的醬料隨后會在更復雜的菜肴中被用作調味料。 豆腐也是在這一時期發明的,相傳是漢朝開國皇帝劉邦之孫、淮南王劉安的杰作,他生活于公元前 179年至公元前122年。劉安好煉丹,從某種意義上看,他是**個學會讓豆漿凝固的人。事實上,在他現存的著作中并沒有提到豆腐,直到許多世紀以后的宋朝初年,才有資料提到了劉安與豆腐的關系。更有可能的是,這項發明是個意外。起初,豆腐以豆漿的形式存在,這種液體僅僅是在水中粉碎的大豆。人們往里面加入未精煉的海鹽,導致液體凝結,也許*開始這么做只是一項保存實驗。然后,固體和液體分離,就像制作奶酪一樣,*終被壓成固體塊。石膏(硫酸鈣)或鹽鹵(在日本,主要是氯化鎂和其他從海鹽中提煉出來的礦物質)是今天的首選凝固劑。還有人推測,豆腐的制作可能是從蒙古人甚至是印度人那里學來的,因為當時這兩種文明已經知道如何將牛奶凝結成各種類似奶酪狀的產品。 幾個世紀以來,豆腐也被進一步轉化為其他相關產品。它可以油炸成豆腐泡,然后往里面塞滿其他美味的配料;也可以腌制或發酵,我們很快就會在下文中提到。豆腐皮是另一種由豆漿加熱和冷卻后在上層形成的薄膜狀副產品。人們把這層皮從豆漿中取出并晾干,然后再重新處理這些棕色的薄片,用來包裹別的食物,或者切成細條和碎塊放入其他準備好的菜肴里。 漢朝及隨后的朝代的另一個重大發展是制定并完善了一套復雜的醫療體系,就像在西方一樣,人們依據各人身體情況將豆類和豆制品分類為不同的飲食處方。中醫的創立可以追溯到公元前 3000年的黃帝,其經典著作《黃帝內經》為地球上*經久不衰的醫學傳統之一奠定了基礎。事實上,這部作品被認為是在黃帝生活的時代之后編撰的。盡管如此,它仍然深刻地影響了關于豆類的觀念及其在中國的使用。在中醫理念中,人體直接受到風、冷、濕等外力的影響。我們的身體也是大宇宙的一個縮影,受到同樣對立的陰陽力量支配。在我們的身體中也流動著一種叫作“氣”的普遍宇宙能量原理。充足的氣是良好的營養、力量和情緒平衡的標志;氣虛則會使人虛弱,易患疾病。疾病也是由于身體內部的熱、冷、濕、干的不平衡,以及氣流經的通道堵塞引起的。針灸是打開這些通道的一種方法。我們吃的食物直接影響我們的內在生理功能,這就是為什么飲食是中醫的基礎。基本上,“陰”的食物可以用來抵消過多的“陽”引發的疾病,反之亦然,但是天氣、情緒、運動、睡眠和其他一系列變量,也會被中醫考慮在內。 在中醫系統中,大豆的分類并不完全相同。黑大豆被認為是一種陽性食物,代表熱量,因此廣泛用于治療感冒等疾病。許多藥物也是由黑大豆制成。現代科學證實了其中的一些用途,*近,包括黑大豆在內的黑色食品也受到了廣泛歡迎。 另一方面,白色或黃色的大豆被認為是陰性食物,有時則是平性,會使身體沉重。它們的加工方式也會影響它們對身體產生的作用。唐朝時的醫生認為,炒豆過陽,煮熟的豆子卻過陰,它們都對身體不好。發酵后的豆豉涼性也很大,但只有在醬的形式下才能保持平衡,適合健康的身體。因此,醫學理論本身促進了發酵產品的使用,而不是簡單地將食物煮熟。 醬油是亞洲使用的另一種主要豆制品,它的歷史同樣有趣。*初,它是一種從豆醬中提取的液體,在漢語中,“醬油”的意思就是“醬里的油”。英文中的soy(大豆)即為豆類和醬油,實際上就是來自日語中的 shoyu(醬油),而非日語中的daizu(大豆)或者漢語的dou(豆)。soy一詞在英語中的首次出現要歸功于哲學家約翰??洛克,在 1679年的日記中,他提到了 mango和saio是兩種從東印度群島帶來的醬汁。后來的文獻進一步簡化了這個詞, soy和soya成為*常見的形式,同樣是指醬油而不是大豆。 醬油的起源*早可以追溯到漢代,因為當時出現了關于醬汁的記載,盡管可能指的是從任何發酵產品中提取的東西,也許是魚露,甚至是羅馬魚醬油。值得注意的是,對醬油的**個特定的描述只能追溯到 16世紀,此后不久歐洲人就已經開始進口醬油,而“醬油”這個詞直到 17世紀才開始普遍使用。醬油的生產過程類似于豆瓣醬的制造,原料包括曲霉、小麥或大麥以及用鹽水煮熟的大豆。生產時需要在戶外的大缸里發酵,并定期攪拌。幾個月之后,固體被壓了下去,上層清淡細膩的液體將成為一級醬油。也可以繼續往固體中加水,再發酵幾次,時間越長,醬油的顏色越深。 ……

“天際線”叢書:豆子的歷史 作者簡介

作者簡介 肯??阿爾巴拉(Ken Albala) 美國太平洋大學歷史教授和食品研究專家,《食品文化與社會》期刊編輯。他著有《文藝復興時期的飲食權利》《早期現代歐洲的食物》《1250—1650年的歐洲烹飪》《宴會:文藝復興晚期歐洲的宮廷用餐》等著作,參與編輯《世界食品文化百科全書》。 譯者簡介 范凡,河北農業大學植物保護學院昆蟲學系副主任、碩士生導師,河北省昆蟲學會副秘書長。

- >

我與地壇

- >

山海經

- >

大紅狗在馬戲團-大紅狗克里弗-助人

- >

煙與鏡

- >

莉莉和章魚

- >

【精裝繪本】畫給孩子的中國神話

- >

推拿

- >

中國人在烏蘇里邊疆區:歷史與人類學概述