-

>

清通鑒(全四冊)(精裝)

-

>

明通鑒(全三冊)(精裝)

-

>

跨太平洋的華人改良與革命 1898-1918

-

>

天有二日(簽名鈐印特裝本)

-

>

歐洲至暗時刻(1878-1923):一戰為何爆發及戰后如何重建

-

>

(精裝)奧托·馮· 俾斯麥與德意志帝國建立

-

>

華文全球史:中國文脈

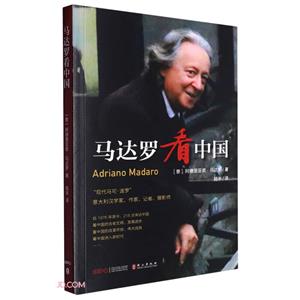

馬達羅看中國——45萬字記錄40多年200次來中國的體驗和感受 版權信息

- ISBN:9787119128740

- 條形碼:9787119128740 ; 978-7-119-12874-0

- 裝幀:一般膠版紙

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>>

馬達羅看中國——45萬字記錄40多年200次來中國的體驗和感受 本書特色

以西方人的視角,處處能感受到外國友人對中國發自內心的真情實意和多年來積累的深厚感情。視角獨特,體現出作者身為一名記者的敏銳觀察力。表現手法頗具特色,故事生動,敘述細膩,有較強吸引力和感染力,仿佛能讓讀者身臨其境,和作者一起穿越時空,在中國旅行。

馬達羅看中國——45萬字記錄40多年200次來中國的體驗和感受 內容簡介

在《老馬眼中的中國改革開放和“一帶一路”》這本書中,老馬將從中國改革開放和“一帶一路”的視角,結合他對中國多年的觀察和思考,看經歷40多年改革開放后當今中國所創造的“中國奇跡”,看開放的中國如何走向世界并通過“一帶一路”將自己的發展成果惠及世界,將自己改革開放的成功經驗分享給世界。

馬達羅看中國——45萬字記錄40多年200次來中國的體驗和感受 目錄

發現新世界/3

我的中國兄弟/10

絲綢之路的神話/14

馬可·波羅,一個幸運的“偶然事件”/21

馬可·波羅,不是掠奪者時代的哥倫布/28

關閉的帝國/35

神秘的絲綢王國/38

交替的文明/42

你好,西方世界! /45

不同民族的形象/47

文字,千年瑰寶/51

“遠朋摯友”/54

登陸“另一顆行星”—中國/60

我的“維吉爾”—陸辛,和北京/78

第二部分 1979 這一年

北 京

,周恩來,“北京地下城”/92

烤鴨的傳奇/94

天 津

三色旗飄揚的時代/100

南 京

向孫中山致敬/105

驕傲之橋/106

上 海

“上海快車”上的奇遇/111

曾經金錢至上的地方/114

西 安

“巨變”前夜/117

昆 明

盛裝的歡迎舞蹈/122

廣 州

茉莉花盛開的地方/125

“廣闊的地域”/127

行程的*后一日/129

旅行日志:日記摘抄

草原上的孤獨/131

西藏拉薩—與天相接的地方/136

新疆—遙遠的邊疆/141

與三位特殊人物的會面

的孫子/148

與末代皇帝的遺孀一起過春節/149

“老北京”民俗畫家—王大觀/152

第三部分 新的時代,巨變的中國

西方吹來的搖滾之風/157

與改革開放/162

改革開放初期/164

杭州,我們去看“映日荷花別樣紅”/167

紹興,我回家了/171

揚州,威尼斯人的足跡/174

沈陽,破舊立新/178

哈爾濱,“驚喜”的晚餐/181

長春,改革的榮耀/183

琿春,經濟發展的未來/186

海南,自由港的“天堂”/187

西安,在祖先的王國里/189

地下的寶藏和秘密/192

改革大勢/196

第四部分 偉大復興

中國夢/203

上海的飛速發展/205

向深圳學習/208

四十年的成功/210

中國特色社會主義/217

“新絲綢之路”/223

一個新時代的承諾/227

第三個千年的中國人/230

藍天和神秘病毒/234

家門口的挑釁/242

互聯網的“奇跡”/245

高科技“中國制造”/247

譯后記/250

馬達羅看中國——45萬字記錄40多年200次來中國的體驗和感受 節選

發現新世界 很多朋友問我,中國是一個怎樣的國家,我想用一句中國的俗語來回答這個問題,這也是多年來我常掛在嘴邊的——“百聞不如一見”。盡管在過去的45年里我已經去過中國216次,可我還是想告訴大家:“關于中國,不是要不要去的問題,而是,還要再去幾次。” 所以,每當結束中國之旅回到家時,我都會顧不上拂去鞋面殘留的北京的塵埃,就一頭扎進工作室里,把自己埋在半生收藏的書堆中。翻閱著珍貴的中國雜志——《中國建設》,我試圖從它的字里行間,找出此次旅行中所產生的一些困惑的答案。這些雜志從20世紀60年代起就陪伴著我,那時我還年輕,正在尋找一條去往“天朝”的道路,而這些雜志,就是在通往那個遙遠而陌生的國度之路上向我開啟的**扇窗戶。 我的中國朋友們,還有我在意大利及世界其他各國的朋友們,他們對我如此沉浸于研究中國,特別是對中國的深刻了解感到驚訝,他們好奇并想知道,這種特殊的興趣來自何處。隨著時間的流逝,我也在尋找答案,*終我確定了兩個源頭。 一個源頭是,小時候的我是個好奇心很強的孩子,喜歡看書。在我5歲時,父母送給我一本小人書,書中講述了一個小男孩在幻想著如何穿越俄羅斯草原和阿拉伯沙漠的故事,他在叢林中遇到了一位來自龍的王國并長著一對杏仁眼的小女孩。這兩個孩子的對話,深深地印在我的腦海中。 “美麗的小女孩兒,我問你:這是哪個國家?” “你已經來到了中國,如果你喜歡,可以留下來。” “謝謝你,中國小姑娘,我很樂意留下來!” 書中這個浪漫而神秘的故事,就像一顆種子,種下了我對于中國的*早想象。 另一個源頭是那本眾所周知的《馬可·波羅游記》。在我讀過那本小人書的幾年后,我的母親——一名小學教師,她送給我一本小冊子,這本小冊子是介紹馬可·波羅這位傳奇人物的通俗讀物。我的家在威尼斯附近的一個古鎮上,我和馬可·波羅算是老鄉。我逐漸迷上了對絲綢之路的探索,樂此不疲。不過,那時的中國對我來說,還是一個遙不可及的地方。但我的條件還是要比馬可·波羅的時代優越些,我有一輛屬于自己的自行車,從貼在學校墻上的世界地圖上看,我發現去中國不需要橫渡海洋,從家里出發,直接在陸地上騎自行車就可以過去。 那是一個多么天真的童年的夢啊!沒有哪本書,能描繪出像我那位老鄉那樣的冒險故事,能對我的童年產生如此之深的影響。 我非常好奇地想知道,7個世紀前,馬可·波羅曾到訪的那個“美妙國度”后來發生了怎樣的變化。幾年后,已經上小學五年級的我還是不能理解,為什么我們會把中國看作是“地球之外的一顆行星”。 我開始搜尋有關中國的資訊,我能找到的,大多數都與政治有關,幾乎所有的報道都對中國抱有敵意,充滿了在美國政治驅動下對這個陌生國度的猛烈批評和敵對情緒。當時,意大利還沒有同中國建立外交關系,關于中國的資料少得可憐,就好像世界上沒有這個國家一樣。我只好自己動手,四處收集、整理、編輯這些信息。我先研究中國的地理,將主要城市和江河湖海的中外文名稱仔細核對,然后標在我的地圖上。有一位好心的報商的兒子常常把沒有售出的報紙送給我,我就把所有關于遠東地區報道的文章剪下來,分門別類地粘貼成冊。慢慢地,我建立了一個我自己的“中國檔案庫”,一直保存至今。 15歲那年的一天,我在一個流動書攤上,淘到了一本影響了我整個青年時代的書籍:意大利文版的《魯迅小說集》。首先是封面的設計打動了我:一個人力車夫,用一只手揪著自己的辮子向后張望。書名也充滿神秘感:《阿Q正傳》。這本書的售價是600里拉,比我一周的零花錢還多,可我還是毫不猶豫地買下了它。 應該說,正是通過讀魯迅的作品,我與這個國家的靈魂才有了**次真正意義上的接觸。雖然已經過去了幾十年,奇怪的是,直到今天,在我的國家里,我居然仍未找到一個聽說過20世紀著名中國作家魯迅的人,更不用說他的作品了。 那是一個屬于肯尼迪的時代,歐洲年輕人的目光都齊刷刷地投向了美國,被它的魅力所折服。我也感受到了這種新的政治局面,但與那些大批涌入美國的同伴們不同,我反而在想方設法去北京。這是因為除了我已經熟悉的中國作家魯迅外,我還有幸通過書信結識了一位中國的青年詩人。他懂得多國語言,意大利語尤為嫻熟,可以直接用我的母語來寫詩。他是天津人,姓蘇,英文名叫Armand,所以我稱呼他“蘇阿芒”。在后續的章節里,我還會詳細講到我倆之間的故事。P3-5

馬達羅看中國——45萬字記錄40多年200次來中國的體驗和感受 作者簡介

阿德里亞諾·馬達羅(Adriano Madaro),意大利漢學家、作家、記者、攝影家。自1976年至今,已來華216 次,幾乎走遍整個中國,人稱“現代馬可·波羅”。中國改革開放前第一批以私人記者身份來華采訪的西方人土之一,出版了多部關于中國歷史、文化方面的著作。

- >

推拿

- >

莉莉和章魚

- >

唐代進士錄

- >

苦雨齋序跋文-周作人自編集

- >

人文閱讀與收藏·良友文學叢書:一天的工作

- >

名家帶你讀魯迅:朝花夕拾

- >

伊索寓言-世界文學名著典藏-全譯本

- >

龍榆生:詞曲概論/大家小書