-

>

法律的悖論(簽章版)

-

>

中華人民共和國憲法

-

>

中華人民共和國勞動法

-

>

私人財富保護(hù)、傳承與工具

-

>

再審洞穴奇案

-

>

法醫(yī)追兇:破譯犯罪現(xiàn)場的156個冷知識

-

>

法醫(yī)追兇:偵破罪案的214個冷知識

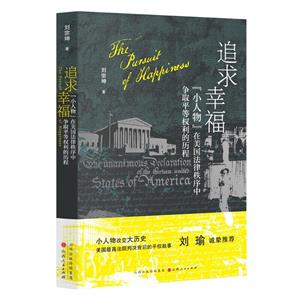

追求幸福:“小人物”在美國法律秩序中爭取平等權(quán)利的歷程 版權(quán)信息

- ISBN:9787203125129

- 條形碼:9787203125129 ; 978-7-203-12512-9

- 裝幀:簡裝本

- 冊數(shù):暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>>

追求幸福:“小人物”在美國法律秩序中爭取平等權(quán)利的歷程 本書特色

※1896年“普萊西訴弗格森案”,美國*高法院以“隔離但平等”的原則把種族隔離合法化。1954年,美國*高法院推翻該案判決,宣判種族隔離違反美國《憲法》。 ※1927年“林恭訴萊斯案”,美國*高法院判定密西西比州政府有權(quán)在公立學(xué)校實施種族隔離,有權(quán)禁止華人學(xué)童與白人學(xué)童同校。1954年“布朗訴托皮卡教育委員會案”,學(xué)校種族隔離被判違憲。 ※1967年“洛文訴弗吉尼亞案”,弗吉尼亞州禁止跨種族婚戀的法律被判違憲,予以廢止,全美16 個州的類似法律同時失效。 ※1982年,美國*高法院宣判普萊勒案,判決得克薩斯州從公立學(xué)校驅(qū)逐非法移民學(xué)童的法律違憲,予以廢除。 ※1973年,美國*高法院宣判“羅伊訴韋德案”, 判決得克薩斯州禁止墮胎的法律違憲。 從種族平等,到教育平權(quán),到婚戀自由,到女性權(quán)利……在美國,爭取民權(quán)是通過一場又一場官司落實的,普通人追求幸福的一點一滴的努力,像紀(jì)念碑一樣刻在美國法院的案例里。 “政治烏托邦承諾的人人幸福固然是精神鴉片,但法律保障普通人追求幸福必不可少的那些基本權(quán)利卻是現(xiàn)代文明秩序的基礎(chǔ)。”——劉宗坤 歷史的進(jìn)步并非必然,它由無數(shù)具體的人在每一個歷史的十字路口的選擇所推動。劉宗坤的這本書,就是講述美國民權(quán)斗爭史上這些具體的人的故事。有浩蕩的時代洪流,也有個體的激流搏擊,有理論的高度,也有故事的肌理。《追求幸福》好看,清醒,用歷史照亮未來。

——劉瑜 誠摯推薦

追求幸福:“小人物”在美國法律秩序中爭取平等權(quán)利的歷程 內(nèi)容簡介

“追求幸福”作為啟蒙時代的核心理念之一,被納入美國的立國信條。《獨立宣言》將“追求幸福”與“生命”和“自由”并列,明確其為人人擁有的不可剝奪的權(quán)利。在兌現(xiàn)這項立國宗旨的歷程中,美國法院擔(dān)當(dāng)了十分重要的角色,運用司法手段維護(hù)了追求幸福所必不可少的各項基本民權(quán)。

本書從美國內(nèi)戰(zhàn)時期寫起,遴選出具有分水嶺意義的法院判例,在故事講述中生動回顧了普通人如何借助司法,掙脫被社會強加的各樣捆鎖,在種族、婚戀、教育、普選、墮胎等方面逐步獲得平權(quán)與自由。

隨著案件的展開,鮮活的人物紛紛登場。從中可以看到“小人物”的忍辱負(fù)重、律師的負(fù)軛前行、法官的兩難選擇,以及政客、公知、民眾等的掙扎與沉浮。

追求幸福:“小人物”在美國法律秩序中爭取平等權(quán)利的歷程 目錄

**章 新奧爾良往事

一??1857:一個不尋常的年份 2

二??“必要的惡”與“積極的善” 6

三??溫情家長制 10

四??“隔離但平等” 13

五??過去還沒成為過去 17

第二章 *南的南方

一??林氏姊妹 25

二??轉(zhuǎn)戰(zhàn)法庭的前州長 28

三??不同尋常的法官 32

四??法院與憲法的距離 38

五??晦暗年代 46

第三章 難題與信條

一??岡納·繆達(dá)爾 55

二??南北鴻溝 57

三??美國社會的“黏合劑” 61

四??審慎的樂觀主義 64

五??政治標(biāo)簽 69

六??潛規(guī)則 75

第四章 教育平權(quán)

一??瑟古德·馬歇爾 84

二??“我們國家的信條” 86

三??巨變的前夜 90

四??轉(zhuǎn)折點 93

五??一致判決 99

六??漢娜·阿倫特的異見 106

第五章??愛的權(quán)利

一??弗吉尼亞 116

二??判罪與放逐 120

三??申訴 123

四??“這太不公平了” 128

五??追求幸福的自由 134

六??真相與和解 137

第六章 公道矯正法律

一??日出前開庭 148

二??無辜的孩子 153

三??平等保護(hù) 160

四??“文盲是終身殘疾” 166

五??制造“低端階層” 171

六??“柏拉圖式保護(hù)者” 176

七??兩種正義 183

第七章??歷史與神話

一??短語的奴隸 195

二??塞繆爾·亨廷頓 198

三??由多歸一 201

四??本土主義 205

五??盎格魯-撒克遜神話 209

六??保守主義與文化偏執(zhí) 213

第八章 未竟的救贖

一??斯特羅姆·瑟蒙德 221

二??南方生活方式 225

三??“我永遠(yuǎn)搞不懂他” 228

四??寬恕與和解 231

第九章 勇氣是*好的保護(hù)

一??另一半公民 241

二??化名簡·羅伊 247

三??“你永遠(yuǎn)不會贏” 254

四??*年輕的律師 258

五??離散的一家人 263

六??懺悔與迷茫 268

結(jié) 語

一??常識理性 277

二??反啟蒙 280

三??啟蒙與革命 284

四??保守與激進(jìn) 286

五??法律與公道 289

附錄:美國聯(lián)邦法院的司法審核權(quán)

一??司法審核權(quán) 296

二??“午夜法官” 299

三??“違反《憲法》的法律不是法” 304

四??法官、總統(tǒng)、黨派 308

追求幸福:“小人物”在美國法律秩序中爭取平等權(quán)利的歷程 節(jié)選

**章 新奧爾良往事

四??“隔離但平等”

2019年5月,《今日美國》評出美國*高法院歷史上21個里程碑式判決,其中包括1896年宣判的“普萊西訴弗格森案”(Plessy v. Ferguson)。這項判決影響了美國社會百余年,被法官和學(xué)者引用過兩萬多次,改變了無數(shù)人的命運,所帶動的歷史慣性沖擊至今。

內(nèi)戰(zhàn)結(jié)束后,美國《憲法》增加第十三、十四、十五修正案,奴隸制被廢除,南方黑人獲得公民權(quán),黑人男性獲得選舉權(quán),開始享有法律的平等保護(hù)。為保障這些新憲法權(quán)利的實施和戰(zhàn)后重建,聯(lián)邦政府對南方各州實行軍管,歷時十年。南方重建失敗后,各州開始在學(xué)校、醫(yī)院、交通、餐飲、旅居等場所推行種族隔離政策。新奧爾良生活著大量的混血人群,他們成為種族隔離政策的主動挑戰(zhàn)者。

1892年6月7日,黑白混血兒霍默·普萊西(Homer Plessy)在新奧爾良買了張頭等廂的火車票,堅持坐白人車廂,遭到拘捕并被起訴。普萊西的外曾祖父是法國白人,在路易斯安那還是法國殖民地的時候看上了一位女黑奴,出錢為她贖身,兩人生了八個孩子,其中一個女兒嫁給白人,又生了好幾個孩子,包括普萊西的母親。作為南方*繁華的城市和*繁忙的港口,新奧爾良居住著法國人、西班牙人、英國人、非洲人、印第安人、加勒比人、愛爾蘭人……經(jīng)過幾代融合,形成龐大的非黑非白、亦黑亦白群體,膚色呈現(xiàn)出深淺不一的光譜,形成了美國*早的族群熔爐。普萊西的外婆和母親都嫁給了白人,到了他這一代,已經(jīng)是八分之七白人血統(tǒng),只有八分之一外曾祖母的黑人血統(tǒng)。

內(nèi)戰(zhàn)結(jié)束后,南方重建失敗,前蓄奴州紛紛實行種族隔離政策。對于種族界定,一些州寬松一些,四分之三白人血統(tǒng)就算白人;有些州比較嚴(yán)苛,只要有黑人血統(tǒng),不管過了多少代,都?xì)w入黑人,俗稱“一滴血”政策,即“一滴有色人種的血會污染白人的汪洋大海”。路易斯安那屬于后者。雖然普萊西的膚色實際上比一些白人還白,但因為有八分之一黑人血統(tǒng),仍然被視為黑人。按照路易斯安那州法律,他違規(guī)坐白人車廂,可以被判處20天監(jiān)禁并罰款。審判庭法官約翰·弗格森(John Ferguson)沒有判普萊西監(jiān)禁,只判罰款25美元。普萊西上訴,弗格森法官成了被告。案子一直打到美國*高法院,七位大法官判決種族隔離政策符合《憲法》,只有一位大法官反對。

判決書執(zhí)筆人是亨利·布朗(Henry Brown)大法官。他把平等分成“政治的”和“社會的”兩種,認(rèn)為法律只管得了“政治平等”,管不著“社會平等”:“《憲法》第十四修正案的目的無疑是實現(xiàn)兩個種族在法律面前絕對平等。但在本質(zhì)上它的目的不是取消種族間的差別,或?qū)嵭胁煌谡纹降鹊纳鐣降取辈祭蚀蠓ü僬J(rèn)為,政府不可能通過立法克服社會偏見,也不可能通過強制兩個種族融合來保障黑人的平等權(quán)利。他的以下論述今天仍然被很多人深信不疑:

如果兩個種族要達(dá)到社會平等,必須是自然親和、相互欣賞對方優(yōu)點、個人之間情投意合的結(jié)果。法律無力鏟除種族本能,廢除身體差別,試圖這么做只會加劇目前的困境。如果兩個種族在民權(quán)和政治權(quán)利方面是平等的,就不可能是一個種族在民權(quán)和政治上比另一個劣等。如果一個種族在社會方面比另一個種族劣等,美國《憲法》無法把他們拉平。

在布朗大法官看來,法律規(guī)定黑人和白人不能坐同一車廂,黑白一視同仁,并沒有給黑人打上劣等種族的烙印。普萊西之所以覺得自己被當(dāng)作劣等種族對待,不是因為法律不平等,而是因為他自我感覺劣等。所以,這不是法律的問題,而是普萊西自己的問題。

*高法院唯一的反對意見來自約翰·哈倫(John M. Harlan)大法官,后世因此稱他為“偉大的反對者”。哈倫大法官是肯塔基人,內(nèi)戰(zhàn)前父親是奴隸主。奴隸制時代,父母是奴隸主,兒女天生也是奴隸主;父母是奴隸,兒女天生也是奴隸。但世界總是比法規(guī)和原則復(fù)雜。哈倫有幾位長兄,包括他父親跟一位女黑奴生的混血兒羅伯特。到了上學(xué)年齡,他父親早上送羅伯特入學(xué),因為孩子長得有點黑,下午被學(xué)校打發(fā)回家。羅伯特只能在家里接受教育,長大后成了相當(dāng)成功的商人。內(nèi)戰(zhàn)爆發(fā)時,哈倫反對廢奴,但為了維護(hù)聯(lián)邦,組織義勇軍加入聯(lián)邦軍隊,跟南方叛軍作戰(zhàn)。這種經(jīng)歷顯然影響了哈倫大法官對法律的理解和對種族隔離的看法。在普萊西案中,他的反對意見措辭激昂:

白人被視為這個國家的優(yōu)勢種族。事實上,在聲望、成就、教育、財富和權(quán)力方面都是這樣。如果我們堅守偉大的傳統(tǒng),堅持《憲法》的自由原則,我也不懷疑,將來會一直這樣。但是,從《憲法》看,在法律眼中,這個國家的公民沒有優(yōu)等的統(tǒng)治階級。不存在高低貴賤的等級。我們的《憲法》不講膚色,不知道也不容忍把公民分成三六九等。在民權(quán)方面,所有公民在法律面前人人平等。*卑微的和*有權(quán)力的被一視同仁。在涉及國家*高大法保障的民權(quán)時,法律把人當(dāng)成人,不看他的出身和膚色。

哈倫大法官認(rèn)為,他的同事肯定知道法律規(guī)定車廂黑白隔離,“目的不是把白人排除出黑人車廂,而是把黑人排除出白人車廂”。所以,黑白“平等對待”只是一層法律上“薄薄的偽裝”。這事實上是在批評布朗大法官和其他同事故意無知或裝糊涂。歷史上,這種故意無知在法律界、政界和學(xué)界顯隱交錯,延綿不絕。100多年前,逆潮流將這種批評寫在判決書的反對意見中需要非凡的道德勇氣。

普萊西案判決后的半個多世紀(jì),哈倫大法官的反對意見在法律界和學(xué)界很少被提及,幾乎被世人遺忘。直到58年后,他的反對意見才成為*高法院的主流意見——1954年,*高法院推翻了普萊西案的判決,宣判種族隔離違反《憲法》。

五??過去還沒成為過去

法官的判決為法律注入生命,而法官也是時代之子。即便不乏勇氣反對偏見的法官,像哈倫大法官,也難免受時代、習(xí)俗、生活閱歷和知識結(jié)構(gòu)等造成的偏見影響。在主張黑白種族平等的同時,哈倫大法官在判決書的反對意見中以充滿偏見的筆調(diào)描述華人:“有一個種族跟我們差異如此之大,以至于我們不允許那個種族的人成為美國公民。那個種族的人,除了不多的例外,被我國絕對排除在外。我指的是華人。但是,按照本案中有爭議的法規(guī),即便是華佬也能跟美國的白人公民坐在一個車廂……”

普萊西案判決兩年后,在舊金山出生的華人黃金德回美國時被拒絕入境。按照《憲法》第十四修正案,所有在美國出生的人都是生而為美國公民,但行政當(dāng)局不承認(rèn)黃金德是美國公民,認(rèn)為雖然《憲法》第十四修正案規(guī)定了出生公民權(quán),但華人可以被排除在外。經(jīng)過聯(lián)邦法院審理和逐級上訴,*高法院判決行政當(dāng)局的做法違憲——按照第十四修正案,只要是在美國出生的人就是美國公民,沒有任何附加條件。有兩名大法官反對這項判決,其中一位就是哈倫大法官。

美國聯(lián)邦法院的法官由總統(tǒng)提名,參議院投票核準(zhǔn)后,再由總統(tǒng)任命。一些有強烈黨派傾向的選民期望通過總統(tǒng)和國會選舉,讓符合自己政治、宗教和文化觀念的法官進(jìn)入聯(lián)邦司法系統(tǒng),尤其是*高法院。不過,聯(lián)邦法院的一些判決呈現(xiàn)的歷史細(xì)節(jié)讓人們看到,法官往往不是被黨派預(yù)裝了法律程序的司法機器。他們有政治傾向、宗教偏見和道德偏好,他們不是僵化的政治單層人。參加普萊西案判決的八名大法官中,有六名是北方人,大多在耶魯、哈佛等名校受教育。哈倫大法官是蓄奴州肯塔基人,只念過本地不知名的學(xué)校,父親還是奴隸主。如果刻板僵化地以身份取人,很可能以為維護(hù)種族隔離的應(yīng)當(dāng)是哈倫大法官,而反對種族隔離的應(yīng)當(dāng)是布朗等名校出身的北方法官。但現(xiàn)實呈現(xiàn)的結(jié)果卻完全相反。

代理普萊西的主打律師奧比昂·圖爾吉(Albion W. Tourgée)是個悲劇性人物。內(nèi)戰(zhàn)爆發(fā)后,他加入聯(lián)邦軍隊,被派往前線作戰(zhàn),脊椎受傷,幾乎癱瘓。恢復(fù)后又回到戰(zhàn)場,再次受傷,被南方叛軍俘虜。他和哈倫在同一場戰(zhàn)爭中跟共同的敵人作戰(zhàn),但作戰(zhàn)的理由卻不同:哈倫是為了維護(hù)聯(lián)邦,圖爾吉是為了解放黑奴。在代理普萊西打官司期間,圖爾吉律師一直內(nèi)心掙扎:對于他來講,這是場難以抗拒的戰(zhàn)斗,但如果官司輸了,一些南方州打擦邊球的種族隔離政策就會變成明目張膽的合憲法律,不但幫不了當(dāng)事人,而且讓無數(shù)有色人種國民喪失回旋的空間,生存境況更加艱難。律師打這種官司就像看到有人在水中掙扎,他跳下去救,激流卻將溺水人卷入更深的水域。“這是我們輸了官司將面對的終極后果,要竭盡全力避免。”

1896年5月18日,*高法院宣判普萊西案,圖爾吉律師沒能避免他要竭盡全力避免的結(jié)果。他輸了官司,噩夢成真,種族隔離成了*高法院明確授權(quán)的全國性法律。圖爾吉從此放棄了律師職業(yè),在抑郁中度過余生。幾年后,他客死法國,終年67歲,沒有留下財產(chǎn),遺孀靠繼承他的傷殘軍人撫恤金生活。

*高法院判決后,普萊西主動到新奧爾良的法院交了25美元罰款,從此在法院檔案中消失。人口普查記錄顯示,他的種族身份隨著法律的變化而幾經(jīng)改變,先是從“混血”變成“黑人”;1920年,他57歲,又從“黑人”變成“白人”。五年后,普萊西去世,一生幾十年,被人為歸入不同的種族類別。在那個流行“一滴黑人的血會污染白人的汪洋大海”的時空,圖爾吉律師無法為他從*高法院討回公道。普萊西案之后,哈倫大法官曾在一次演講中感嘆:“*高法院的權(quán)力可以用來行善,也可以用來行惡,都不可低估……既能通過判決鞏固人民對我們體制的信心和愛戴,也比其他政府部門更容易破壞我們的政體。”

雖然普萊西案的判決早已被推翻,哈倫大法官的反對意見成就了他的英名,但布朗大法官在判決書中揭示的問題依然存在:社會習(xí)俗難以很快隨法律改變。*高法院從贊成種族隔離到廢除種族隔離,花了近60年時間,各州在制度層面的種族隔離前前后后持續(xù)了上百年。改變法律實屬不易,而消除社會偏見、移風(fēng)易俗更難。普萊西案定義了此后一個世紀(jì)的美國,也仍然在塑造美國的下一個世紀(jì)。

普萊西案判決后沒有像德雷德·斯科特案受到那么廣泛的關(guān)注。那時候,內(nèi)戰(zhàn)已經(jīng)結(jié)束30年,南方重建已經(jīng)以失敗告終,種族隔離制度在南方逐漸建立起來,北方已經(jīng)對黑人問題失去興趣。*高法院以“隔離但平等”的原則把種族隔離合法化,打開了向社會生活各個方面延伸的大門。

哈倫大法官的反對意見默默無聞了50多年,直到1954年*高法院判決“布朗訴托皮卡教育委員會案”(Brown v. Board of Education of Topeka),這個走在歷史前沿的雄辯激昂的反對意見才被挖掘出來,成為*高法院的主流意見。當(dāng)初支持普萊西案判決的七位大法官,后來鮮少提及這個判決。首席大法官梅爾維爾·富勒(Melville Fuller),在自傳中講了很多在他任內(nèi)*高法院判決的案子,但只字不提普萊西案。也許那時候,他在內(nèi)心深處知道這是他任內(nèi)的一個污點判決。后來的100多年歷史表明,普萊西案成為*高法院歷史上幾個*大的污點案例之一,很多法官和律師將其與德雷德·斯科特案并列為兩大污點判例。

120余年后,人們也可以從普萊西案的判決中看到一些流行理論和思潮的機會主義特征。州議會立法實行種族隔離,但鐵路公司并不情愿為白人和有色人種分別設(shè)置車廂,這顯然增加運營成本,也不符合市場需求:同一列車,白人車廂可能人滿為患,而黑人車廂可能旅客稀疏。19世紀(jì)至今,自由市場導(dǎo)向理論對美國保守派的政治、經(jīng)濟和法律思潮影響巨大,但在種族隔離問題上,保守派卻不講究自由市場導(dǎo)向。法律要求車廂、餐館、旅店、學(xué)校等為白人和有色人種分別建立設(shè)施,顯然增加成本,違反市場規(guī)律。路易斯安那州通過要求州內(nèi)火車設(shè)立隔離車廂的法律后,鐵路公司并不贊同這種做法,支持有色人種權(quán)利組織發(fā)起訴訟,希望通過法院判決降低運營成本。

普萊西案揭示了自由市場理論在歷史上根據(jù)社會情境不斷伸縮的適用邊界。一方面,它是強者和優(yōu)勢群體的理論,在財富和群體勢力方面越占優(yōu)的人群,享有的自由越多。另一方面,劣勢群體在自由市場上并沒有多少討價還價的自由,很大程度上,弱者的自由是一種被迫的“自由”或無奈的“自由”,是一種不得不接受的命運。在沒有天然障礙的前提下,弱者可能有機會通過努力變成強者,進(jìn)入強勢群體,充分享有市場提供的自由,但如果法律把人按種族和膚色劃分等級,弱勢族裔便喪失了充分享有自由市場提供的自由的機會,因為種族是一道無法逾越的先天障礙。

如今,走在新奧爾良古舊的法國區(qū)街頭,滿目亭榭樓閣,掛著餐館、酒吧、客棧和商鋪的招牌,舊事隨流水,已經(jīng)沒有絲毫“奴圈”和種族隔離的痕跡。沿街隨處是地道的卡津和克里奧爾美食,昏暗的酒吧飄出爵士樂和布魯斯曲調(diào)。雖然這座城市往昔的輝煌不再,但余韻纏綿,仍然是南方人出門放縱一把的首選之地。內(nèi)戰(zhàn)前形成的這一習(xí)俗延續(xù)至今。早年在新奧爾良寫作的南方作家威廉·福克納(William Faulkner)曾感慨:“過去永遠(yuǎn)不會死。過去甚至還沒成為過去。”傳統(tǒng)家長制養(yǎng)成的等級秩序、依附與被依附關(guān)系、種族潛規(guī)則和主人-奴隸心態(tài)以各種變異的方式頑強地延續(xù)下來,與后世和當(dāng)下的生活糾纏在一起。歸根到底,對歷史的理解是當(dāng)代人的自我理解。

追求幸福:“小人物”在美國法律秩序中爭取平等權(quán)利的歷程 作者簡介

劉宗坤,哲學(xué)博士,法學(xué)博士,美國得克薩斯州最高法院執(zhí)業(yè)律師。

- >

大紅狗在馬戲團(tuán)-大紅狗克里弗-助人

- >

煙與鏡

- >

伯納黛特,你要去哪(2021新版)

- >

名家?guī)阕x魯迅:朝花夕拾

- >

小考拉的故事-套裝共3冊

- >

伊索寓言-世界文學(xué)名著典藏-全譯本

- >

中國人在烏蘇里邊疆區(qū):歷史與人類學(xué)概述

- >

山海經(jīng)